克里斯蒂安·波尔坦斯基:艺术家应该是无面人

韩晶

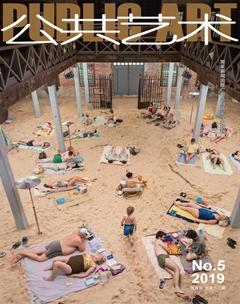

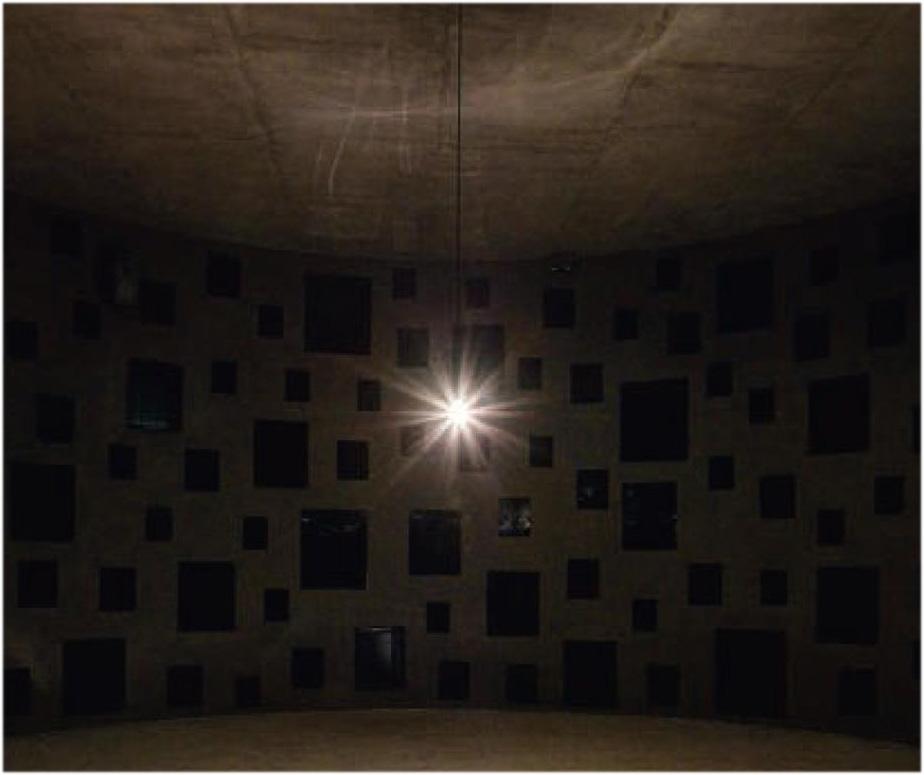

2019年8月3日,首届武隆·懒坝国际大地艺术季在重庆武隆开幕。法国艺术家克里斯蒂安·波尔坦斯基(chri sti an Boltanski)带来了他的作品《心跳博物馆》。这是中国第一个,也将是唯一一个心跳博物馆,它将永远保留在懒坝,迎接来自世界各地的观众记录、搜寻、聆听自己或心爱之人的心跳。在此之前,波尔坦斯基在日本丰岛的《心跳档案馆》项目已经收录了十二万人的心跳数据。这是一个需要观众不断参与的公共艺术项目。为了更好地理解这件作品,以及更深入地了解艺术家的创作逻辑及其对公共艺术的思考,本刊邀请懒坝美术馆的艺术顾问韩晶在心跳博物馆对波尔坦斯基进行了采访。

韩晶:懒坝原本并不是一个艺术聚集地,武隆远离重庆市区,至少要三小时的车程,而重庆也不是今天中国当代艺术最活跃的城市。但当初正是这样相对远离都市、偏安一隅的地理位置吸引了你。是什么原因触动了你?为什么你愿意将《心跳博物馆》落地懒坝?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:重庆、武隆、懒坝,也许都不是中心。但正如有些庙宇,它隐藏在深山中,需要人们长途跋涉,甚至经历艰辛,要花费时间和精力才能专门去到那个地方——为什么艺术不可以这样呢?我很高兴能将自己的作品放在像武隆懒坝这样一个所谓的僻静乡野,让来看这件作品的人都像去到宗教场所一样,带着一颗朝圣的心,然后花时间和精力把自己的心跳记录下来,留在这个作品里。因为倾注和投入了时间和精力,就会有不一样的人生体验和情绪,就会成为宝贵的记忆,并加倍珍惜。

韩晶:我们曾到日本丰岛考察了你2005年做的《心跳档案馆》。对于这两件时间、国家和文化场域都不同,但理念和形式几乎一致的作品,你能谈谈它们之间的关系吗?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:这个作品的初衷,是收集全世界各个地方、不同的人的心跳。十四年前,《心跳档案馆》在日本建成之后,工作人员已经陆续前往世界各地,包括非洲、拉丁美洲,去记录心跳数据,再把这些数据汇总,寄到日本的心跳档案馆。与之相比,懒坝的《心跳博物馆》不仅仅是简单的“收集”,还多了“分享”。在中国懒坝收集的心跳,会拷贝到日本丰岛;日本丰岛收集的心跳,也会拷贝到中国懒坝。通过数据的共享,我们其实与更多来自世界各地的人分享了这件作品。

韩晶:大多数的艺术作品都强调不可复制的“唯一性”。如果《心跳博物馆》的初衷是一个全球共享的艺术项目,你是否计划在其他地方继续建?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:懒坝的《心跳博物馆》是中国唯一一个,我不会再在中国的其他地方做这件作品。但我还想收集世界各地更多的人的心跳,我其实是有意愿在其他国家继续这样的项目,比如非洲、北美洲,甚至离亚洲更远的地方。当然,这也要看是否有恰当的机会。所以,不管是以建造心跳博物馆的形式,还是用临时展览去收集记录的形式,我都想通过不同方式获得更多的心跳数据,让更多的人参与这件作品。将来,不管我以什么形式收集到的心跳数据,也都会汇总到懒坝的《心跳博物馆》。

韩晶:作为一个需要不断持续、拓展的全球性艺术项目,《心跳博物馆》开馆后,如何做才能更好地表达其公共性、分享性的理念?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:我希望,就算是在我离世之后,这个项目也能继续进行下去——伴随着收集的心跳越来越多,包括人们亲临懒坝记录的心跳、世界其他心跳博物馆汇总的心跳,或者以展览形式收集到的心跳……都共享到懒坝的《心跳博物馆》来。人们可以在来中国的时候,穿越崇山峻岭,花些时间精力到懒坝來搜索、聆听他们心之所系的那个人的心跳。

慢慢地,我是会被淡忘的,人们甚至有一天都不需要记得这是波尔坦斯基的作品。但大家来这里记录自己的心跳,然后聆听自己所爱所想的那个人的心跳,这件事情本身,会被人们所记得。这对他们而言会是有意义的事情,这就够了。我希望《心跳博物馆》能超越我而持续下去。我希望懒坝能成为这样一个艺术朝圣地:为人们保存这些个体生命的情感和记忆。它们是如此的脆弱易逝,却也是让我们变得彼此不同的珍贵而独特的东西。

韩晶:一个作品是否能得到更恰当地表达和诠释,与承载它的空间有着密切的关系。此次主办方专门请“合造社”来设计《心跳博物馆》的建筑空间。能谈谈你对这个空间的感受吗?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:主办方提交了很多设计方案,我都看过,然后筛选并跟设计师沟通协调。我觉得现在这个方案是一个非常好的设计。其实《心跳博物馆》在每一个地方展示的时候,都是不同的,这与作品所在的区域的文化有关。例如日本的《心跳档案馆》,空间非常小,非常安静,它更适合个体生命的独自体验。但是在懒坝的《心跳博物馆》,我当时就想要它更大一点,需要像庙宇,像朝圣地一样的功能。这里好像本身就有一座中国传统的寺庙,我想让作品和当地的文化、历史、建筑产生呼应。

韩晶:是的,历史上,在懒坝国际大地艺术季的举办地有一座近百年的寺庙,以前叫大悲寺,现在复建后,更名净心寺,就在《心跳博物馆》的背后,你抬头就能看见的地方。这对你在这里做这件作品有什么影响?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:“心脏”在世界各地的各种文化中,本身就是一种象征。它不仅象征着广义的生命和灵魂,也是个体最独特的表现。每个人都有自己的心跳。所以,来博物馆感受心跳,就是感受生命,就是感知一个人灵魂深处的律动。例如,有人童年时来录制了心跳,等岁月流逝,他年迈时可以再回来听听童年的自己;有的人已经离开世界,但他的亲人和爱人,可以再听听他活着时候的心声……《心跳博物馆》能让我们更好地想象和理解生命的消亡,并成为一个缅怀和铭记个体生命的地方。寺庙作为宗教建筑也有类似的功能。宗教用信仰,我用艺术,我们用不同的方式讲述一个类似的故事,引领观众去游历那些生命复活的过程。

韩晶:最终,《心跳博物馆》将由来自世界各地的观众共同完成。你认为是艺术家引领了作品的公共性、分享性和开放性,还是公众的参与改变和影响了今天当代艺术的创作和表达方式?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:首先我觉得这不是一件传统意义上的作品。《心跳博物馆》这样的项目,不同于一幅绘画、一件雕塑……它不是装在建筑里面的那个东西。它是一个让人们可以选择参与的地方,人们可以用思考、行为、情绪,包括来心跳博物馆这个过程做出选择。

其次,我觉得艺术本身是很有趣的,它就是关于人,关于全人类。它可以与我们的生死相关,也可以是日常生活。因此艺术可以提出的问题,其实是更广泛的,更具有普遍性和共性的问题,而不是高深或尖刻的哲学问题。我一直在做的,我觉得也是艺术家应该做的,是提出生存的普遍问题。

韩晶:你的作品形式很丰富,从绘画、雕塑、电影到公共项目,你用不同的手法来对生命,对人类的普遍性问题提出诘问。这些不拘泥于形式和媒介的创作方式,是否与你的名字有关?据说,你的名字是克里斯蒂安·自由·波尔坦斯基。

克里斯蒂安·波尔坦斯基:是的,我的名字是克里斯蒂安·自由·波爾坦斯基。这是我父亲给我取的名字。1944年,我出生在巴黎,但在那之前,我的父亲因为是乌克兰犹太人,又改信了基督教,因为害怕被人揭发和躲避纳粹的追捕,已经在暗无天日的地下室里藏匿了两年。虽然我没有亲历战火与硝烟,但父亲的这段经历,导致我十二岁就没有去上学了,甚至在十八岁成年之前,我和哥哥都不敢独自出门。所以,我其实没有受过传统意义上的艺术训练,我只是在家里自己随心所欲地画画。但是,曾经有一段时间,去看艺术展览成为我出门的唯一动力。我想,艺术成为我童年的一种疗愈方式,以此来释放我对战争、杀戮、伤害、死亡和命运的痛感。也许是因为自由对于犹太人来说,太宝贵了,所以在登记的时候,我父亲在我的名字中间,写下了“自由”。

韩晶:为什么后来“自由”被从名字中抹去了?是因为伴随着年龄与阅历的增长,以及对艺术的不断尝试和探索,你对“自由”的理解和认知不一样了吗?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:“自由。是我父亲对我所给予的一个美好愿望。但这个名字,在实际使用时,太困难了,它与许多口号重叠,很多人都以为那是我喊的一个口号。所以,尽管我非常喜欢这个名字,但总是没有办法像名字一样去使用它。

至于对“自由”的理解,我觉得就像有一扇门,你要找到打开它的钥匙。大家都在找这把钥匙,都想去打开它,但你不要刻意去找那个钥匙,那是找不到的。也许在不经意做其他事情的时候,你就找到了它,然后门就开了。

韩晶:这个回答有点儿哲学。

克里斯蒂安·波尔坦斯基:其实我对东方哲学一直有兴趣。我觉得中国的哲学有一个倾向,就是我们提出很多问题,但是我们从来不回答问题。对我来说,一个好的宗教其实应该如此。更多地提出问题,而不是给予答案。答案应该在每个人心中自己去寻找。

韩晶:你觉得好的艺术家应该是怎样的?克里斯蒂安·波尔坦斯基:艺术家是没有面孔的,或者说,应该做一个无面人。他更像是一面镜子,让观众和其他人过来看到作品的时候,其实更多的是通过艺术家和艺术家的作品看到自己。

韩晶:最后,给我们分享一个在你艺术生涯里遇到的有趣的故事吧?

克里斯蒂安·波尔坦斯基:那就说一个和《心跳博物馆》有关的吧。我第一次录自己的心跳,是在北欧的斯德哥尔摩。当我从北欧录完心跳回到巴黎,就接到来自日本《心跳档案馆》的电话,说有一个来访者,要求录一只狗的心跳,问我是否可以。我当时也很惊讶,就请工作人员继续追问了一下,是出于什么原因要带一只狗来录心跳?那个来访者回答工作人员:“你们说,可以录下自己朋友的心跳,我想记住我的朋友,我想有一天我的朋友不在了的时候,我可以来怀念我的朋友。而我的朋友,是一条狗。”

所以我们答应了这位来访者的要求。的确如此,我们说了人们可以带朋友来录心跳,但没有说朋友必须是什么,不是什么。

后来就特别好笑,因为狗的心率节奏和人是不一样的,它们的心跳特别慢。不知道的人听了,会以为这个“朋友”患了特别严重的心脏病,心想:怎么会跳这么慢啊……

所以,现在日本的《心跳档案馆》里面,已经存档了十二万人的心跳和一只狗的心跳——这一只狗的心跳,也将共享到懒坝的《心跳博物馆》。