罗伯特·贝哈尔与罗赛里奥·马奎特的情感纪念碑

特雷莎·维拉

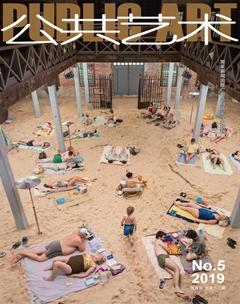

摘要:由罗伯特·贝哈尔与罗赛里奥·马奎特合作组成的R&R32作室,是一个将视觉艺术、建筑、设计和城市空间交织在一起的跨学科“实验室。。正如一位评论家所说,他们是“充满希望的建筑师”,将故事与空间编排在一起,游走于个人与公共、平凡与卓越、诗意与政治之间。他们的作品消除了艺术与生活之间的边界,为营造一个美好的世界提出充满想象的方案。本文通过介绍具有代表性的作品,反映了R&R工作室的艺术创作特征——即运用超现实主义的设计方式,创造一个强大的公共空间,从而产生极大的吸引力。

关键词:R&R工作室;公共空间;情感纪念碑完美物体

对艺术作品之所以能有多种诠释,是因为作品本身展现出了多样化的意象。R&R工作室的作品在做到这一点的同时,又能创造出冲突感,使观者难以释怀。这些作品中截然相悖的意象不断碰撞,产生出火花,却无法和解:最终如何对一件艺术品进行诠释,说到底还是要观者糅合各个层面的意义,整合出他们自己的解读。

与此同时,符号的强大力量在于其具有特定的形态特征:稳定、简明、封闭,无论何时何地都能唤起记忆,轻易识别。正如R&R工作室的设计师罗伯特·贝哈尔(Roberto Behar)与罗赛里奥·马奎特(Rosario Marquardt)对符号所做的定义:这是一个“动态对称”的系统。R&R的艺术項目能让人做出截然相反的解读,但这些对立并不会让作品的形式显得支离破碎或面目模糊,恰恰相反,作品呈现出的是一种线条清晰、重心平衡的视觉气质。

与雷内·马格利特(Rend Magfitte,1898-1967)的画作类似,这种超现实主义的设计表达无意于粉饰与遮掩,而是毫不犹疑地将自己呈现在明亮的光线中:它将线条犀利的图形置于单一的背景之上,因此哪怕是一小块色彩的移位都会触发观者一系列的内心反应。马格利特作品中的蓝天是如此的真实而虚幻,画面中完美图形所隐藏的微小的不规则,就是创作者有意留下的“裂痕”,足以让人玩味。正如其作品《风之声》(1931),呈现的是明确而完整的形式:三个飘浮在天空中的球体,它们不可名状,让人匪夷所思。

设计师罗赛里奥·马奎特与罗伯特·贝哈尔所创造的公共艺术建筑体量巨大,如天神般岿然不动,与当下流行的隐喻、沉浸、互动式的广告方式似乎截然相反,但他们的作品本就无意于拜占庭艺术那种用平面线条和平涂色彩塑造动态的伪视觉效果,反而属意于用作品的实际形体进行直接表达:创造一个强大的公共社会空间以形成强大的动态向心力。

他们的作品色彩强烈,但并不会给人以黑白对比式的撕裂感:罗赛里奥和罗伯特受墨西哥建筑师路易斯-巴拉甘(Luis Barrctgan,1902-1988)等人的启发,将对比色进行了重新调和——柔化了现当代艺术风格中锐利的色彩,调整后的梦幻般美丽的颜色对比对传统进行了全新的解读。他们的作品总是呈现出一种深刻、温柔的情感效果,仿佛在无声的对话中透析我们的一切,留下无限柔情。而在这样睡着般的静谧中,我们却更想要去追问,无法就这样走开。罗赛里奥和罗伯特对他们的作品充满信心——这些作品不是急于去展示什么曲折的情节或表达的焦虑,它们庞大的形体无声面对着渺小的观众,散发着宁静、慈悲与宽容。这种庞大与弱小之间的相安无事,又带给我们一种若有若无的诙谐感。

《M》:单义与多义

罗赛里奥和罗伯特的第一个大型作品要追溯到1996年迈阿密市的百年华诞。这是现代城市史上的首个百年庆典活动,它要传达的是迈阿密作为一个现代都市,已建立起良好的基础,未来可期。为此,两位设计师将市里的一处地铁入口设计成世界最大的字母“M”。雄伟的“M”与渺小的人们在此相遇时,这高大的字母却让人想起小时候最常把玩的拼读玩具字母——这世界已然颠倒。

正如乔治·德·基里科(Gio rgio DeChirico,1888-1978)抽象作品中所画的一块饼干,巨型《M》的实际功能平凡到不能再平凡:帮行人迅速找到地铁入口。但它惊人的比例很容易引起路人不经意的解读。这个巨型放大版的儿时字母玩具,可以作为很多单词的首字母:迈阿密(Miumi)、都市(Megulopolis)、奇迹(Miracle)、记忆(Memory)、母亲(Mother)……可谓是“具有多重意义的模型”。姓名决定论认为,名字预示命运,这一作品名为“M”,可以作为单词的首字母,给路人脑海中的故事起一个头。

由此,类似的城市地标摆脱了单一的功能性。它们与城市中的特定地点紧密相关,却又以与周遭环境极不协调的面貌出现,调皮地向路人展示自己。普通建筑施工关注的是能不能“满足功能需求”,而此类地标更像城市的点睛之笔,意在追问。就像这座名为《不分你我》的艺术地标,立于迈阿密市中心两座高架桥的汇合处,对当代城市里公共空间的日益局促进行着无声的诘问。

《不分你我》:公共与私人

《不分你我》是罗赛里奥和罗伯特所创作的“公共与私人”主题下众多作品中的一件。说到这里,就不得不提艺术家、作家阿尔伯特·沙维尼欧(Alberto Savinio,1891-1952),他的作品很像是乔治-德·基里科的孪生兄弟,但由于在风格上的弱化而更具多面性。最具代表性的便是其画作《玩具纪念碑》(Monumento ai Giocattoli),画面中是堆放在一起的彩色条纹、各种多面体、玩具和齿轮,就像儿童在发展出逻辑认知阶段之前玩玩具的方式。《不分你我》正是从阿尔伯特·沙维尼欧作品的这种风格中获得了灵感,将玩具堆叠。

他们的作品往往让我们想起形容词“monumental”(纪念)的词源:它由名词“monument”而来,其在拉丁语中由“monere”(记住/警示),加上名词后缀“mentum”组成。Monumental所包含的公然与昭示之意给人以很强的距离感,它的反义词则是“intimate”(亲密无间)。气势宏伟的玩具立柱“不分你我”,与后面黄色的长椅和菱形方格图案的墙面一起,创造出一种既严肃警醒又亲密无间的独特效果。

《不分你我》寻求与公众和社会的对话,唤起成年人对自己孩童时代的温暖回忆。R&R工作室通过简洁、精确的表达,试图建立起公众的情感纪念碑,通向我们极其个人化的情感过往。成年的我们已是满身风雨,而当目光停留在这座纪念碑上,耳畔响起的是最完美动听的童年欢歌。对《不分你我》的直接记忆来自披头士乐队的同名歌曲(也是副歌中一直重复吟唱的一句),就像普鲁斯特在《追忆似水年华》中写到的那块唤起他童年记忆的玛德莲娜蛋糕,不用言语,熟悉而深刻的感官记忆让某一时刻瞬间重现。我们对过往寻声而去,同时通过这样的公共艺术作品而感到个人记忆与这座城市产生共鸣,似乎他人也能看到我们脑中的画面,听懂我们内心的声音。此刻,我们与这座城市融为一体。

然而,拉丁语“monere”含有警示之意,蓦然间投下一片阴影,现实暗淡——“monere”的词源来自希腊语“mnemeio”,意为纪念某位杰出人物生平的墓碑。至此,充满希冀的童年与生命的终点在这里交汇,产生了又一对矛盾。这样的冲突在R&R工作室的最新作品《超新星》(2018)上得到了迫切的体现。

《超新星》:细节和宇宙

“超新星”多年来一直是R&R工作室的研究项目之一,直到2018年4月才在著名的加州科切拉(coachella)音乐节上最终落成。超新星(据说罗马人最早看到新星爆炸时发出的光芒)是恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸,来自超新星爆炸向外膨胀的激波可以触发新恒星的形成,是新与旧的代谢更迭。《超新星》作为极具象征意义的作品,在代表了壮阔而完美的宇宙活动的同时,同样代入了经典玩具的形状和色彩。凭借其本身所体现的矛盾性,“超新星”不仅仅象征着宇宙的中心,更像是引导观众对城市的整体审美思考的一个符号。

《超新星》并没有追求未来主义的效果,它带给我们的是一个有着文艺复兴气质的“玩具”式作品。R&RI作室如装饰16世纪充满了几何图形的乌托邦城市一般,用“超新星”点亮了整个印第奥市。在印第奥周围沙漠中的滚滚热浪中,欧洲文艺复兴时期的新柏拉图主义似乎得到了回归,《超新星》放射出光芒与色彩、活力与希望,与整个活动相得益彰。它本身的设计吸收了著名意大利画家、数学家保罗·乌切洛(Paolo Uccello,1397-1475)的透视法。保罗沉迷于透视,对他来说,精确的消失点比任何事物都更加永恒:世界是某种模型的组成部分,而不是反過来。

《超新星》以玩具的面貌出现,把我们儿时那个小小的玩具无限放大成对一个完美社会、和谐宇宙的企盼与寻觅。文艺复兴时期新柏拉图主义的捍卫者马尔西利(Marsilio Ficino,1433-1499)曾把贫穷的、不安分的人类灵魂比作宇宙的第三类实质,只有它才能将易逝的人间俗世与无限的神圣维度最终连为一体。《超新星》核心部位的正十二面体是数学上仅有的五种正多面体之一,由五边形平面组成。而众所周知,柏拉图是称“正十二面体代表了宇宙真实形态”的第一人,这位《理想国》的作者、许多乌托邦城市的开宗者,试图在最不起眼的小物体和无限巨大的维度之间,寻找它们隐藏着的共同的全等形。“超新星”就像是神圣的造物者在玩掷骰子游戏中的一枚宇宙玩具。

正多面体在15世纪极具吸引力,发掘万事万物中的几何形态成为研究风潮。皮耶罗-德拉·弗朗西斯卡(Piero della Francesca,1415-1492),意大利文艺复兴早期的画家兼数学家,对只有五种正多面体的想法深深着迷。他不仅将正多面体作为自己绘画构图的“指南”,还写了一篇名为《五种正多面体手册》的论文,认为绘制多面体是练习透视视角的有效工具。

前面提到的保罗·乌切洛也是一位沉迷于多面体魅力的画家。他在15世纪早期以正十二面体为基础,在威尼斯圣马克大教堂的马赛克地板上绘制了一个立体芒星的图案。这比天文学家开普勒在已知的凸多边体上添加新的正凹面形要早一个半世纪,打开了描绘宇宙形态的大门。

《消失的足迹》:模型与现实

罗赛里奥和罗伯特在许多艺术作品中都运用了芒星的形状:雕塑、喷泉,甚至小岛的边缘(《迈阿密之岛》,2004)。同时,宁静理想的第三空间也常常出现在他们的众多创作中。从建筑模型《消失的足迹》(2000-2017),到迈阿密佩雷斯艺术博物馆(PAMM)里十二英尺之巨的《纸牌屋》(2003),这些作品虽然大小各不相同,但都在与周遭环境的互动中不断被重新解读,从而获得新的意义。R&R工作室这一系列的作品,组成了一个微型的乌托邦城市,它不仅仅集结了多件“建筑模型”式的艺术品,更打造了一个概念上的城市空间,让各件作品在这里相遇、重组,表达全新的理想与诗意。简而言之,这就是一个从当代美国大都会的水泥森林中生长出来的乌托邦。

文艺复兴时期,意大利建筑设计师布鲁内莱斯基曾用暗箱上的方孔来研究透视,而后人在其基础上发明了一种叫魔幻灯的幻灯机,将描绘故事画面的简约线条和梦幻般的人物形象投射到墙上。这再次证明,人们的童年经历是许多创造的源泉。因此,R&R工作室试图提醒我们,与人的情感视角相比,物理视角显得不那么重要。如果人的精神可以如孩童般自由嬉戏,那理想城市的画卷就会像我们童年剧场的背景幕布,任由记忆投射。著名意大利画家、建筑家阿尔多·罗西(Aldo Rossi,1931-1997)曾对“童年剧场”进行过注解,认为它上演着“私密、唯一、不断重复的剧情”。R&R工作室创造的这一片城市广场,就是罗西理论原型的综合、具体的体现。广场上集结了如金字塔般雄壮高耸的著名建筑,也有不堪一击,却反映我们意识中建造愿景的“纸牌屋”。

《客厅》:打开与关闭

《客厅》(2001)是R&R工作室在迈阿密艺术街区设立的露天作品,它正是“童年剧场”的最佳写照。作品由两面墙体构成的屋内一角和一方屋顶搭建而成,简直就是家家户户都能见到的客厅场景一瞥。《客厅》就像舞台布景一般引人注目,里面的所有物品都按照真实场景的定义排列放置,现实世界的混乱在这薄薄的两面墙壁间被遏制、驯服。作品利用一个私人建筑的外墙,在艺术街区的露天广场上直接地展现了一个巨大而温馨的空间。

当代著名艺术家朱丽叶·冈萨雷斯(Julieta Gonzalez)评论说,罗赛里奥和罗伯特的作品能够“优雅而简洁地将最常见、最不足为奇的体验反转”。看到《客厅》的人立刻就会在脑海中投射出一间日常生活中的屋子,这强化了作品的奇特之处:本应是室内、私人的家居场景,却被打开来给人看,展示着社会规范告诉我们应该去隐藏的东西。它散发着周边空旷的街道和平实的空间所缺少的温暖,这让看到它的路人感到一丝焦虑不安:这样露天敞开的屋子可能很快就会变得破败不堪,或者被废弃,尤其在这个快速发展的国家,二三十年就把建筑物推倒重来是常有的事。《客厅》以其造型对此提出了一个“只存在想象中的解决方案”,这又是一个自相矛盾的悖论:既为虚构,如何能解决现实问题?然而,作为被赋予了自由想象力的解决方案,它本身就足以打开无数的可能性,成为解决问题的开端。它创造性地填补了当今世界新兴城市中严重缺乏的公共空间,试图代替围墙高筑、门窗紧闭的城市里的冷漠。

《面具》:流行与高冷

布鲁塞尔的城市国际中心博物馆巧妙地翻新了R&R的艺术作品《野蛮与乌托邦》:充满拉美风情、色彩缤纷的彩带如同喜剧演员的演出服一样掩饰了建筑物的外观,从根本上改变了它的气质。博物馆本是一个严肃、高冷的官方文化机构,可一戴上“狂欢节的面具”,就换上了如春风拂面般的灿烂轻盈的形象。这使得艺术更得以接近每一个走过的路人,而不仅是服务于那些常逛博物馆的人。《面具》显然运用了通俗文化的元素。它由拉美国家中家家户户或小吃店里常见的厚塑料条组成,这种装置相当于門帘,既能保持室内通风、交流方便,又有阻隔苍蝇飞虫的功能。这样接地气的条状门帘的源起,与《面具》的巨大体量形成了冲突:这简直是一个由十三米高的彩带做成的塑料万花筒!当被徐来的清风扬起时,这些巨大的彩带翩翩起舞,效果真是不可名状。

对诸如塑料、小饰品等通俗物品的使用深受两位艺术家的喜爱。这也正如巴西艺术家莉娜·博·巴尔迪(Linct Bo Bardi,1914-1992)所做的,这类创作重新唤起对民俗中不起眼的小物件的关注。R&R从一美元商店的货品中汲取灵感,以大规模的公共艺术形式对它们进行再造和提升,赋予全新的意义。例如在麦迪逊现当代艺术博物馆展出的作品《消失的城市》(2008),就是另一件以门帘为意象的作品,展厅中的很多通道和空间隐藏在彩色门帘的后面,需要观众去发掘。这一主题下还有众多的类似作品,比如劳德代尔堡新艺术博物馆的建筑项目、丹佛当代艺术博物馆及棕榈滩当代艺术学院的各种艺术装置。

在迈阿密市中心悬挂的《花朵的力量》的旗帜,也是R&R的作品,塑料花也被赋予了诗意。这件作品违背了作为旗帜本身拥有的分类性质,完全不再是强调单一群体和边界,而意在将所有人聚集在一起:这面旗帜上没有人工创造和选择的排他性符号,而是落满了自然与色彩——这才是不分国家、不分种族与群体的共有元素。

2016年科切拉音乐节的一块奇特的大型广告牌上也出现了塑料花元素——音乐的语言就是爱的语言,是许许多多古巴、墨西哥和拉美移民的共同语言——见过作品《多多吻我》(2016)的观众一定都会这么说。

《我爱你》:付出与收获

《我爱你》(2016)是一个改变了迈阿密地标性天际线的项目。位于高楼楼顶的广告空间(广告在城市中无处不在、无比强大,是对艺术的暴殄),曾时刻用“买一赠一”的标语对路人狂轰滥炸,不断提醒他们对物欲的不满、对自我的苛责。如今,作品《我爱你》取而代之,呈上一件心意满满的礼物。它受到犹太作家埃利亚斯·卡内蒂(Elias Canetti,1905-1994)的启发,替这座城市推翻贪婪和消费主义的统治,试图与居住在这里的人们对话,告诉他们:我爱你。一直以来,我们所住的城市不是要求我们提供某些东西,就是立规矩、发通知,它曾几何时尝试与我们真正沟通过}有了《我爱你》,城市的公共空间第一次向它所爱的人们献礼,或耳语,或向着天空大声喊出在他们最柔软的心底小心守护的这三个字。