明《张桑节朵而只墓塔碑》考述

索南多杰

桑节朵而只是明成化、弘治年间受封的国师,其一生为加强明朝中央与西藏地方之间的联系,促进五台山地区藏传佛教的发展,以及推动明廷治藏政策实施等方面起到了重要作用。目前学界对于桑节朵而只的研究成果不多,有关他的生平事迹,除了北京石刻艺术博物馆存《张桑节朵而只墓塔碑》碑文所载以外,藏汉文史书中记载均甚少。近期笔者在对山西五台山地区涉藏碑文资料搜集和考察的过程中,发现了不少与桑节朵而只及其弟子相关的碑文。鉴于明代有关涉藏史中这段史料的遗缺,本文拟通过对这通碑文和其他相关碑文,以及与藏汉文史料的互证,尝试梳理这段历史,并对其文献价值作初步的讨论。

一、碑文信息

“张桑节朵而只墓塔碑”,原碑文题名为《明故大隆善护国寺西天佛子大国师张公墓塔记》。该碑原址在北京五塔寺①五塔寺,创建于明永乐年间 (1403—1424年),原名“真觉寺”。成化九年 (1473),建成金刚宝座塔,因该塔基座上有5座小石塔,俗称“五塔寺”。乾隆十六年 (1751),因避讳乾隆之父雍正皇帝名胤禛,改成“正觉寺”。1987年,改称北京石刻艺术博物馆。金刚宝座西侧,现存于北京石刻艺术博物馆金刚宝座塔东侧,院内编号0124,题名为《张桑节朵而只墓塔碑》。国家图书馆现存有该碑文拓片,馆藏题名《张桑节塔碑》,尺寸140×78+43×35(额)厘米,馆藏碑文编号为北京6033。

《张桑节朵而只墓塔碑》由董玘撰文、王纶正书、朱宪篆额,明正德七年 (1512)十月十七日立,碑圆首座佚,碑高204厘米、宽84厘米、厚15厘米。碑首题“明故大隆善□□□西天佛子大国师张公墓塔记”,额篆书同首题。

二、“张桑节朵而只墓塔碑”录文②□为碑上残缺文字。

碑额题:“明故大隆善护国寺西天佛子大国师张公墓塔记”

碑首题:“明故大隆善□□□西天佛子大国师张公墓塔记”

赐进士及第儒林郎翰林院修撰问修

修职佐郎 国子监五经传士前预

登仕佐郎顺天府儒学教授预本府

正德壬申秋八月初五日西天佛子大国师张公坐卒于大隆善□国寺

上闻嗟悼不置命工部给棺营葬建塔于都城西香山乡公之下院观音寺后安厝公之长徒奉

勅提督五台钤制番汉兼住圆照寺国师 朵而只坚参等虑公潜德湮泯无闻于后悲痛泣涕丐予作记述公平生履历用

勅于石以垂不朽予按公姓张氏讳桑节朵而只其先世山后人公幼岐嶷頴秀态度异常景泰辛末礼清心戒行国师为师公及长遵

循礼教精通秘典成化庚寅奉

宪庙勅命差往乌斯藏封阐化国王公到彼处彰我

圣朝褒封恩赍之典当时公之德化番夷道载殊域至于己亥方回 京师蒙 赐宴赏 升国师封净慈利济弘治己酉彰德

赵王素知公怀奇温秀人心景仰故毕礼厘币聘请公于天宁寺讲习观法庚戌隐迹于五台山圆照寺修习本佛哑曼答葛功课加持六字真言有十万亿夥逮正德辛亥

皇上崇尚秘教念公乃 先朝优礼高僧 钦取召于 禁庭日近

天颜奉 命译写各佛修习讲说秘密戒法

上闻大悦遂给宴赏宝镪白金彩币以嘉其贤壬子加升西天佛子 赐蟒衣金嵌宝石冠帽彩绣织金袈裟并各色四季衣服又

赐金印一颗重二百五十两加封清觉广智妙修慈应翊国衍教灌顶赞善西天佛子大国师公之历侍

列圣荐膺重任荣名寿祉则已极采及命死葬又蒙皇上赐赙营葬之义裕后荣擢之典是皆公德之所致也距公生于正统乙丑十月十七日享年六十有八长徒国师卜以是年九月十五日

葬公于塔以谨终也于因请记辞之弗获摅状记之记曰

冀北山川 笃生贤哲 公莠毓秀 哲中之杰 襁褓出家 轨軳宗辙 辞色春阳 襟怀秋月 奉檄藩邦 论音焕赫 德化番夷 □□□篑 帝阙 返舆京师 龙颜慰悦 叨逢圣旨 龙眷弗绝 光前有耀 裕后有夜 恩赍褒封 始终愈□□□□跻弥高燃□兴九□葬赙 千载贻泽 建塔寓云 为公永宅

正德七年岁次壬申冬十月十七日立石

三、碑文解析

桑节朵而只生于明正统十年 (1445)十月十七日。碑载“按公姓张氏讳桑节朵而只其先世山后人”,说明桑节朵而只汉姓为张,藏族名为桑节朵而只。明景泰二年 (1451),时年6岁的桑节朵而只师从清心戒行国师班卓巴藏卜①班卓巴藏卜,藏文名为,相关论著中有班觉儿藏卜、班卓儿藏卜、班卓巴藏卜等不同译名。据李志明《大智法王班丹扎释年谱》(《西藏研究》2017年第3期)译为“班觉儿藏卜”;《藏汉合璧 〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》(张润平、苏航、罗炤编著:《西天佛子源流录——文献与初步研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年)译为“班卓儿藏卜”;房山云居寺藏藏汉合璧《圣胜慧到彼岸功德宝集偈·道深序》中记为“班卓巴藏卜”。。班卓巴藏卜为岷州大崇教寺②大崇教寺,永乐十五年 (1416)由班丹扎释在甘肃岷州萨子山 (今岷县梅川镇马场村)开建,宣德二年 (1427),明宣宗命扩建,赐名“大崇教寺”,宣德四年 (1429)建成,并立有“御制大崇教寺之碑”。僧人,大智法王班丹扎释的侄子,景泰年间曾加封“灌顶大国师”,至英宗复辟后,又被降为国师。明正统十二年 (1447),班卓巴藏卜随班丹扎释到大隆善寺③大隆善寺,据《崇国寺碑文》记为元大德时所建,时称崇国寺。明宣德二年 (1427)扩建,改寺名为大隆善寺。明成化七年 (1471)修缮扩建,1472年完工,更名为大隆善护国寺。有清一代先后5次修缮,其名称沿用至今。,参与校订了藏汉合璧《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》④《藏汉合璧 〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,张润平、苏航、罗炤编著:《西天佛子源流录——文献与初步研究》,中国社会科学出版社,2012年。。其间还参与了《西天佛子源流录》⑤《西天佛子源流录》为明代藏族高僧班丹扎释的传记,正统十二年 (1447)由班丹扎释大弟子沙迦室哩编辑,侄子班卓巴藏卜校订,中书舍人安宁翻译,同年四月,由嘉议大夫、户部侍郎兼翰林院学士、修国史、知制诰兼经筵讲官陈盾为其传记作序。现出版有张润平、苏航、罗炤编著:《西天佛子源流录——文献与初步研究》。的校订和印制工作。据《敕建大护国保安寺圆寂大善法王墓志铭》⑥《敕建大护国保安寺圆寂大善法王墓志铭》,2011年,北京海淀区苏家坨镇管家岭村村民植树时发现,由供奉官贾铭撰文,中书舍人张明师书丹,中书舍人傅亨篆额。大明正德乙亥五月初十日立碑。墓碑主人为大护国保安寺大善法王星吉班丹,也是西天佛子大国师班卓巴藏卜弟子。:“(大善法王星吉班丹)天顺四年 (1460),舍俗出家,投礼大崇教寺弘修静戒悟法辅教阐范善应灌顶圆妙西天佛子大国师班卓藏卜。”由此可知,天顺四年,班卓巴藏卜已被封为西天佛子大国师。成化十七年(1481)冬,大隆善护国寺西天佛子班卓巴藏卜去世,成化帝“命官军一千五百为建塔治藏”⑦张廷玉:《明史·西域三》卷331,北京:中华书局,1974年。。

景泰二年 (1451),桑节朵而只随师班卓巴藏卜居大隆善寺。此时正值大隆善寺鼎盛时期,当时寺内有次年受封为大智法王的班丹扎释①班丹扎释,藏文名,洪武十年 (1377)十月生于岷州 (今甘肃岷县),永乐五年 (1407)随大宝法王至南京;永乐十五年 (1417),太宗文皇帝诏令赴京,升僧录司右阐教,驻锡大兴国寺;宣德元年 (1426),升“净觉慈济大国师”;宣德二年 (1427),明宣宗命扩建崇国寺,寺名改为“大隆善寺”,供班丹扎释居住。宣德十年 (1435),明英宗加封其为“弘通妙戒普慧善应慈济辅国阐教灌顶净觉西天佛子大国师”;景泰三年 (1452),又加封其为“弘通妙戒普慧善应慈济辅国阐教灌顶净觉西天佛子大智法王”,至此成为明代分封的第四位法王,简称“大智法王”。、大国师沙迦室哩②沙迦室哩,藏文名,班丹扎释大弟子,宣德六年 (1431)任大崇教寺住持,达18年之久。正统十年(1445),明英宗授封其“灌顶净觉佑善大国师”。正统十二年 (1447),参与《西天佛子源流录》编辑刊印。、大国师绰竹藏卜③绰竹藏卜,藏文名,正统元年 (1436),明英宗授封其为“净觉慈济大国师”。等。之后大觉法王着肖藏卜④大觉法王着肖藏卜,正德二年 (1507)受封“国师”,正德四年 (1509)受封“大觉法王”。、大庆法王领占班丹⑤大庆法王领占班丹,明正德五年 (1510)受封“大庆法王”,居大隆善寺。等藏传佛教高僧亦驻锡于此。隆善寺作为明朝初期北京地区最主要的藏传佛教寺院之一,当时许多来自西藏和京城的佛教高僧云集于此。据《明宪宗实录》载:“大慈恩、大能仁、大隆善护国三寺番僧千余,法王七人,国师、禅师多至数十。”⑥《明宪宗实录》卷260,成化二十一年正月己丑条。各朝封授法王、佛子、大国师、国师、禅师、都纲等十有八九都出自这三所寺院。而大隆善寺与大慈恩寺、大能仁寺不同的是,明迁都北京后,僧录司迁移到隆善寺,使其成为管理全国宗教事务的中心。因此在加强中央政府与西藏地方之间的联系和沟通方面发挥着不可替代的作用。在这种时代背景下,桑节朵而只在隆善寺开始学经生涯,也迎来了自己人生新的起点。

据《张桑节朵而只墓塔碑》载,“成化庚寅奉宪庙勅命差往乌斯藏封阐化国王”,即成化六年(1470),时年25岁的桑节朵而只受宪宗皇帝委派,敕命前往乌思藏,授封帕木竹巴第七任第悉贡噶勒巴为“阐化王”⑦“阐化王”封号是永乐四年 (1406),为安抚当时西藏最具影响力的帕木竹巴地方势力,并进一步强化与明廷之间的关系,授封帕木竹巴第五任第悉扎巴坚赞为“灌顶国师阐化王”。自此明朝历任帕木竹巴第悉世袭“阐化王”封号。。当时帕竹内部“封爵承袭”问题已影响到西藏地方政权的安定团结与明朝中央的边疆稳定,故此次宪宗敕命委派大隆善寺桑节朵而只入藏,可谓是一项重要的政治任务。

1432年,首封为“灌顶国师阐化王”⑧《明史》卷331《西域传》阐化王条;《明太宗实录》卷25,永乐四年三月壬辰条。的扎巴坚赞⑨扎巴坚赞,藏文名,《明史》卷331《西域三》;《明太祖实录》卷188,洪武二十一年正月己亥条,均译作“吉剌思巴监藏巴藏卜”。圆寂后,其侄子扎巴迥乃[10]扎巴迥乃,藏文名,《明史》卷331《西域传》阐化王条和《明英宗实录》卷130,正统十年六月乙巳条,均译作“吉剌思巴永耐监藏巴藏卜”。出任帕木竹巴第六任第悉,承袭其号。1445年,扎巴迥乃英年早逝,由此拉开了帕竹内部权利之争的序幕:1445—1448年,第悉之位空缺3年。其间扎巴迥乃之父亲桑结坚参[11]桑结坚参,藏文名,阐化王扎巴坚赞之弟,扎巴迥乃之父。《明英宗实录》卷142,正统十一年六月庚子条,汉译名为“桑儿结监藏巴藏卜”。以“父袭子职”之名“借袭”[12]1445年扎巴迥乃圆寂,其父桑结坚参向明廷报丧,借此提出了世袭子职“阐化王”封号请求,明廷批准并派员到乌斯藏封赐。据《明英宗实录》卷142,正统十一年六月庚子条:“故阐化王吉剌思巴永耐监藏巴藏卜父亲桑儿结监藏巴藏卜借袭阐化王,命礼部遣官赍敕及彩币等物同来使绰思恭巴等,往给赐之。”了“阐化王”封号。1448年,贡噶勒巴[13]贡噶勒巴 (1433—1483年)藏文名为,《明史》卷331《西域传》阐化王条。《明宪宗实录》卷7,天顺八年七月辛巳条,译“公葛列思巴中奈领占坚参巴儿藏卜”。继任帕木竹巴第七任第悉后,“阐化王”封号一直被桑结坚参“借袭”长达11年之久,直到其1457年去世。明英宗复辟后,明朝政局趋于平稳,对西藏局势也予以高度关切,“阐化王”封号的“借还”再次被提上议程。成化五年 (1469),明宪宗正式下文:“命灌顶国师阐化王桑儿结坚参叭儿藏卜男公葛列思巴中奈领占坚参巴儿藏卜、阐教王领占叭儿结坚参男领占坚参叭儿藏卜、辅教王南葛坚参巴藏卜男南葛扎失坚参叭藏卜各袭其父王爵。”①《明宪宗实录》卷62,成化五年正月辛巳条。至此,公葛列思巴中奈领占坚参巴儿藏卜,即第悉贡噶勒巴正式承袭“阐化王”封号。

碑中称“成化庚寅奉宪庙勅命差往”,即成化六年 (1470),也就是“阐化王”诰封昭告天下后第二年,宪宗敕命桑节朵而只入藏授封“阐化王”,说明明朝中央对西藏地方帕木竹巴政权的高度重视。又载“公到彼处彰我圣朝褒封恩赍之典,当时公之德化番夷,道载殊域”,说明桑节朵而只此次入藏,彰显了明廷奉封制度的影响力,在西藏也发挥了特殊作用。当时桑结坚参以俗人身份“借袭”“阐化王”11年之久,不仅破坏了只有帕木竹巴第悉才能继承“阐化王”的规定,而且还以俗人身份出任“阐化王”,违背了教规祖制,从而背负“篡权”骂名。故桑节朵而只这次入藏,也完成了为“阐化王”封号正名的任务。桑节朵而只自成化六年入藏至十五年 (1470—1479)回京,旅居西藏9年之久,时为帕竹第七任第悉贡噶勒巴执掌西藏地方政权时期②贡噶勒巴1448年出任帕木竹巴第悉,1481年,在仁蚌巴·顿月多吉和雍巴才旺为首的政教联盟的干政下被废黜第悉一职,1483年去世,享年51岁,在位33年。,关于这期间桑节朵而只在西藏的活动,藏文史料《新红史》《西藏王臣记》《汉藏史集》《贤者喜宴·噶玛岗仓史》和汉文史料《明宪宗实录》等均没有相关记载。成化十五年 (1479),桑节朵而只完成使命返回北京,明宪宗为其赐宴,并升为国师,诰封“净慈利济”名号。弘治二年 (1489),桑节朵而只又应彰德赵王聘请赴天宁寺讲习观法。碑载:“弘治己酉彰德赵王素知公怀奇温秀人心景仰故毕礼厘币聘请公于天宁寺讲习观法。”碑中彰德即明朝赵王的藩地彰德府,赵王共历有八王③赵王即赵简王。永乐帝第三子朱高燧于永乐二年 (1404)被封为赵王,洪熙元年 (1425)就藩彰德 (今河南安阳市)。赵王共历8王,分别为赵简王朱高燧 (1383—1431年)、赵惠王朱瞻塙 (1412—1460年)、赵悼王朱祁镃 (1430—1460年)、赵靖王朱见灂 (1453—1502年)、赵庄王朱佑棌 (1476—1518年)、赵康王朱厚煜 (1498—1560年)、赵穆王朱常清 (1555—1614年)、赵王朱常(?—1644年)。崇祯十七年 (1644),李自成攻陷彰德府,末代赵王朱常被杀,赵王藩地不复存在。,此处碑中赵王应指第四代赵靖王朱见灂 (1453—1502年),为赵悼王朱祁镃长子,其于成化元年 (1465)世袭赵王。弘治二年(1489),也就是36岁赵王朱见灂袭爵时期。

庚戌年 (1490)桑节朵而只隐迹于山西五台山圆照寺弘法。在《重修圆照寺碑记》④《重修圆照寺碑记》,明隆庆三年 (1569)立,位于山西省五台山圆照寺大雄宝殿前东二碑。碑首汉白玉,高83厘米,宽100厘米,厚23厘米,浮雕二龙捧珠纹,额题“敕建重修碑记”。碑身汉白玉,高203厘米,宽96厘米,厚21.5厘米,四边雕卷草纹。晶屃座,绿砂石。中,也简短记载张公桑节朵而只在五台山圆照寺期间参与重修圆照寺的活动,碑载:“自京城坚参师法王张,兼管台山提督□□玄公、高僧天玺,同协阜平县长者孙儒、弟孙孜昆季,金币躬诣台山凤林院徹天大师修建。胤曰:佛典要盖,布施赖于居士。儒应曰:愿师成造。舍金五百两。胤领负募化,不过数载,殿宇圣像焕然光新。”文中坚参即指朵而只坚参,他是钦差提督山西五台山钤制番汉一代寺宇兼大圆照寺住持,为国师张公桑节朵而只大弟子。碑文中称其为“自京城坚参师法王张”,可释义为来自京城的朵而只坚参的上师法王张公桑节朵而只。这也正好印证了张公桑节朵而只在离开京城后,曾到五台山圆照寺修习佛法等。弘治四年 (1491),孝宗崇尚秘教,钦取召于紫禁城。奉命译写各佛修习讲说秘密戒法。弘治五年 (1492)加升西天佛子,赐蟒衣、金嵌宝石冠、织金袈裟。又赐金印一颗重250两,加封“清觉广智妙修慈应翊国衍教灌顶赞善西天佛子大国师”。

正德七年 (1512)八月初五,桑节朵而只圆寂于大隆善护国寺 (今护国寺),终年67岁。明武宗命工部给棺营葬,九月十五日葬于塔。十月十七日,大弟子朵而只坚参①朵而只坚参,明成化八年 (1472)至明弘治十三年 (1500)间任钦差提督五台山兼管番汉寺宇大慧法王;明嘉靖四年至十六年 (1525—1537年),兼大圆照寺住山国师。明嘉靖十七年 (1538)后,诰封西天佛子大慧法王。为之立碑,碑阴刻有其众弟子题名,其中不少弟子如国师朵而只坚参、禅师朵而只扎奴、喇嘛朵而只藏卜等在五台山地区相关碑文中也有记载,并可与桑节朵而只墓塔碑人物相互印证,详见附录《桑节朵而只相关碑文名录》。

四、《张桑节朵而只墓塔碑》的历史文化价值

1.此墓塔碑碑文是补充明朝初期中央政府与西藏地方关系史研究的重要文献资料 碑文主要记载了明正统十年 (1445)至正德七年 (1512),以及西藏帕木竹巴地方政权贡噶勒巴时期 (1448—1481年)的历史。记录了明廷当时依据西藏政教格局形势变化,尊崇和招抚政教首领,在西藏实行“广行诏谕诏抚”政策的情况。其中重点记载了对住京僧俗首领或宗教人物的封授官职、颁敕印诰,以及明廷派员入藏招抚情况。这些记载对考察这一时期明廷实行“广行诏谕”政策的历史背景、治藏方略,以及历史意义等具有较高的史料价值。

2.此墓塔碑是研究明代番僧管理制度的重要史料 自明宣宗即位后,朝廷解决住京藏族僧人的待遇和职级问题,实行住京藏僧分等级管理制度,即按级别享受不同的饮食津贴待遇的僧官制度。据《明英宗实录》:“番僧数等,曰大慈法王、曰西天佛子、曰大国师、曰国师、曰禅师、曰都纲、曰剌麻。俱系光禄寺支待,有日支酒馔一次、三次,又支廪饩者,有但支廪饩者。”②《明英宗实录》卷17,正统元年五月丁丑。本碑文及相关碑文中,除阐化王外,还涉及大智法王班丹扎释、大善法王星吉班丹、西天佛子大国师班卓巴藏卜、西天佛子大国师桑节朵而只、西天佛子大慧法王朵而只坚参、大国师沙迦室哩、大国师绰竹藏卜等,是研究这一时期藏族佛教人物和僧官制度重要的史料文献。

3.此墓塔碑碑文是记载明代藏传佛教僧人内地活动的重要资料 永乐皇帝即位后,明廷与藏传佛教各派之间建立了广泛而密切的联系,之后宣宗、代宗、宪宗、孝宗、武宗沿袭祖制推崇藏传佛教、优待佛教僧人,使西藏僧人与内地往来频繁,藏传佛教僧人住京者日益增多。“尤其是到了成化年间,藏僧人数大幅增加,据载,成化二年一次度藏僧人数达3400人之多。”③陈楠:《藏史新考》,北京:中央民族大学出版社,2009年,第373页。这些住京僧人对西藏与内地文化交流交融产生了非常重要的影响。本碑文重点提及了明英宗和武宗年间,住京藏族僧人的一些具体社会活动,他们主要以京城大隆善寺为中心,通过对明朝皇帝个人的影响,或按明廷治藏政策的需要,在明朝治藏政策中发挥了独特的影响力。

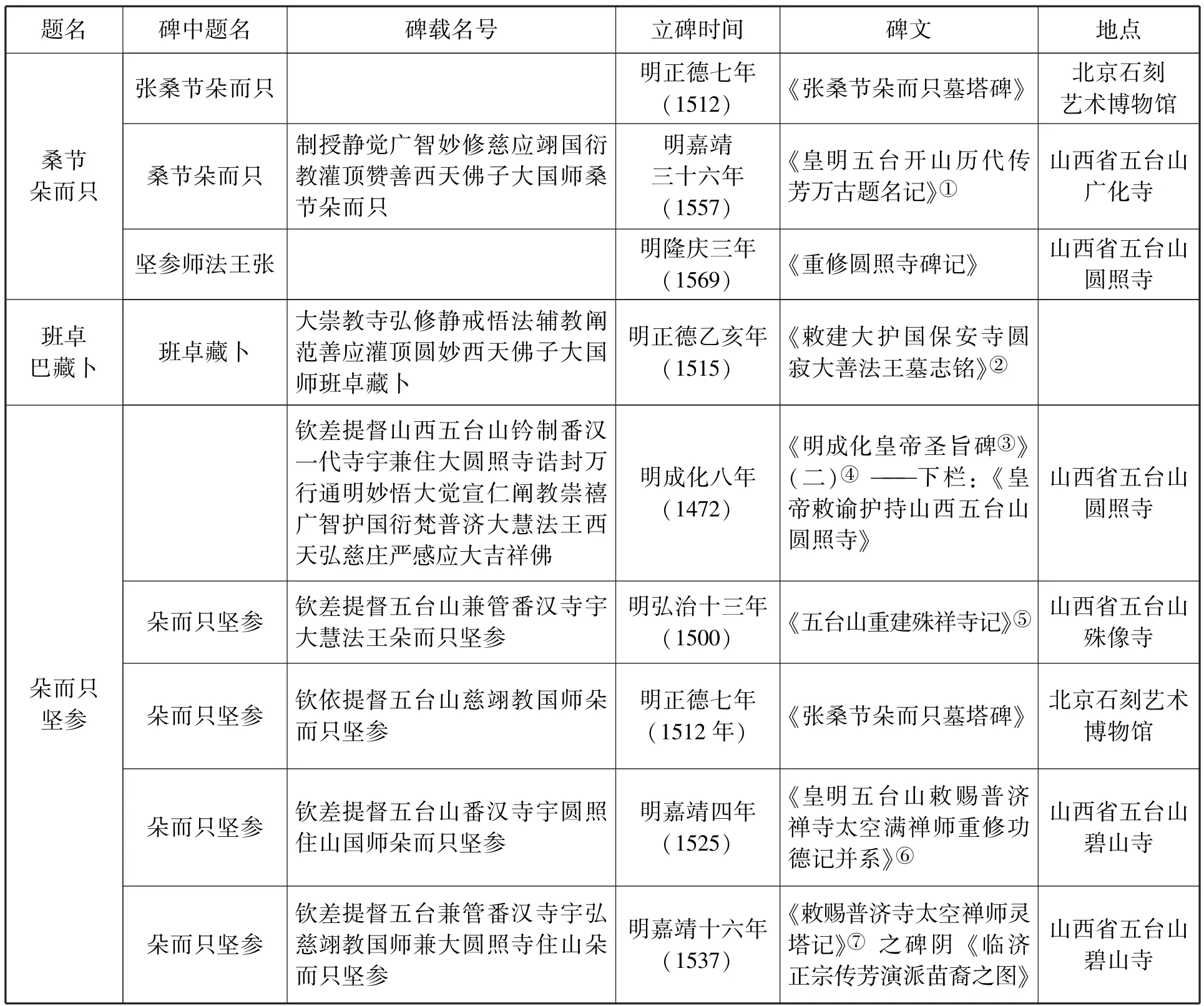

附录:桑节朵而只相关碑文名录 (各碑文以立碑时间为序)

①《皇明五台开山历代传芳万古题名记》,明嘉靖三十六年 (1557)立,位于山西五台山广化寺大雄宝殿前东侧 (原在碑楼寺)。首、身绿砂石。碑首高108厘米,宽121厘米,厚34厘米。雕二龙捧珠纹,额题“佛祖宗派之图”。碑身高250厘米,宽116厘米,厚32厘米。碑座砂石,高10厘米,宽123厘米,厚60厘米。②《敕建大护国保安寺圆寂大善法王墓志铭》,明正德十年 (1515)七月立。青石制成,正方形,边长62厘米,厚9厘米。盖篆文“敕建大护国保安寺大善法王墓志铭”,志楷体纵书32行,每行2—32字不等。2011年海淀区苏家坨镇管家岭村出土。③《明成化皇帝圣旨碑》,圆照寺碑共有2座,为避免混淆,文中按立碑时间顺序明成化七年立圣旨碑,标记为《明成化皇帝圣旨碑》(一);明成化八年立,标为《明成化皇帝圣旨碑》(二)。④《明成化皇帝圣旨碑》(二),明成化八年 (1472)、明成化十七年 (1481)立。位于山西省五台山圆照寺天王殿前 (东二),碑文共分3栏,上栏:《奉天敕命》(成化十七年七月十八日),中栏:《皇帝敕谕护持山西五台山大智文殊寺》(成化十七年六月二十九日),下栏:《皇帝敕谕护持山西五台山圆照寺》(成化八年五月二十九日)。碑身绿砂石,晶屃座,高170厘米,宽78厘米,厚29厘米,无碑首。⑤《五台山重建殊祥寺记》,明弘治十三年 (1500)八月立,位于山西省五台山殊像寺 (原名殊祥寺)文殊殿月台前东二碑。绿砂石,碑首高116厘米,宽117厘米,厚22厘米,浮雕二龙捧珠纹。碑身高215厘米,宽109厘米,厚18厘米,四边雕缠枝纹,晶屃座。⑥《皇明五台山敕赐普济禅寺太空满禅师重修功德记并系》,明嘉靖四年 (1525)七月二十九日立,位于山西省五台山碧山寺戒坛殿前西二碑。碑首绿砂石,高114厘米,宽113厘米,厚25厘米,雕二龙捧珠纹,额题“敕赐碑记”。碑身汉白玉,高195厘米,宽107厘米,厚21.5厘米,四边雕花卉纹,左上角右下角水泥补修。砂石晶屃座。⑦《敕赐普济寺太空禅师灵塔记》,明嘉靖十六年 (1537)四月二日立,碑阳:五台山敕赐普济禅寺开山第三代住持太空禅师灵塔记并铭,碑阴:临济正宗传芳演派苗裔之图。

①《饭仙寺记》,明弘治六年 (1493)立,位于山西省五台山梵仙山观音殿廊下左侧。高130厘米,宽69厘米,厚12厘米。砂石,圆首,阳面额题“石偈”二字,阴面额题“佛”字,碑身四边雕花卉纹。②《重修玉华池敕赐万寿禅寺记》,明弘治八年 (1495)立,现碑无存,碑文选自《五台山碑文》。