“双循环”战略下企业供应链风险控制的多目标优化策略

申 远 刘海建

内容提要 我国“双循环”战略下国际化企业供应链需要同时在两大不同规则市场中运营,企业供应链呈现多目标的管理现状,外循环需要按照国际规则运营,内循环则据国内市场规则运作。兼顾内外市场的双循环供应链的风险控制需要采取多目标优化管理策略。企业面临多目标风险控制管理问题,所以“双循环”亟须研究企业供应链的多目标优化策略方法。本文试图研究“双循环”下企业双循环供应链的风险来源与识别,明晰双循环中企业供应链的管理目标,建立多目标优化模型,验证模型运用的可行性和可靠性,并为企业双循环供应链风险控制提供多目标优化方法和策略。

引 言

2020年9月1日,习近平总书记在中央深化改革委员会第十五次会议上强调,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是根据我国发展阶段、环境、条件变化做出的战略决策,是事关全局的系统性深层次变革。

“十四五”期间,我国的战略是建立经济双循环新发展格局。企业必须发展双循环的供应链,提升企业竞争力。但是国内外双循环供应链的多主体、多环节、多地域的特征,也会使供应链容易受到内外部的不利因素的影响,形成供应链运营风险。为此,在国家“双循环”战略背景下,企业创新双循环供应链时需要注重企业供应链的风险管理,注意供应链的安全稳定与自主可控。当前产业链供应链安全已成为世界各国高度关注的问题,我国双循环发展中企业重点要增强供应链的风险控制意识,建构多目标优化模型,采取多目标优化策略,保障企业双循环供应链安全稳定和自主可控。①

以往学者对于供应链风险管理研究很多,主要有两类,一类认为在经济全球化发展中,由于企业经营环境的波动和新技术快速变化,国际供应链网络稳定性与安全性的缺乏会提高供应链中断的风险。②供应链企业外生风险主要是环境风险,表现为国内外市场需求不确定性、经济周期波动、意外灾害发生、法律政策改变等。③另一类学者基于供应链本身的脆弱性研究风险因素,认为供应链系统内部的风险主要有信任风险、物流风险、管理策略风险、企业道德风险等。④国内学者丁伟东等⑤也是立足于内生风险视角,认为供应链风险是企业供应链潜在的威胁,因为供应链系统各个环节都是相互依赖与影响的,因此很容易产生风险的“蝴蝶”效应。以往的这些研究给本研究提供了有益的思路和方法。但是,目前研究成果存在的问题主要有:第一,研究视角的局限性,未能从系统和宏观的视角进行风险分析,风险管理的研究尚未形成体系。⑥第二,对国际供应链的复杂性以及风险因素之间的关系缺乏深度研究的科学方法。⑦因此本研究试图运用多目标优化算法,探讨双循环经济发展中企业供应链系统的多目标优化策略问题,创建企业双循环供应链多目标优化模型,从而为企业供应链风险管理提供一个新的方法及思路。

“双循环”战略下企业供应链的风险分析

研究企业供应链风险管理需要认识风险产生的客观性和主观性,同时注意区分供应链系统的外生风险和内生风险。

(一)企业双循环供应链的风险来源分析

企业双循环供应链的风险研究主要从两个方面展开。

1.企业双循环供应链战略风险分析

“双循环”战略下,我国企业供应链既面临国际市场竞争,又面临国内市场的竞争。就国际市场而言,传统企业国际供应链的链条比较长、节点企业较多,供应链之间过度的依赖性会使得供应链系统很容易受到各环节、各节点企业风险的影响,容易产生“断裂”的风险。根据Lacity等⑧对虚拟企业的统计,国际供应链能够完全成功的不足50%,有19.6%处于高风险状态,因此单循环的国际化供应链很容易受到外部环境各种不利因素的影响,进而转化为供应链战略风险。就国内市场而言,国内单循环的供应链在国际上竞争力不足。虽然目前我国推进的双边协定或区域协定(如RCEP)对构建双循环供应链有利,但是也很难覆盖整体国际供应链的头尾。如果双循环供应链组合不能兼顾发展平衡,不能采取多目标优化策略,出现风险难以调整,就会使得整个供应链区域分布出现更加极端化的现象。

2.企业双循环供应链系统风险传递分析

国内国际双循环供应链是一个整体系统,其中各国的企业成员占据供应链一定的地位,全链节点企业共同努力能够发挥“共建共享”的“共生”作用。同时,双循环供应链节点企业彼此间也存在风险传递的机制。国际供应链风险传递主要发生在传递的基本要素上和过程中,这种机制具有放大效应。在传递过程中,风险会被放大、转移或者传染,最后链接为供应链整体的战略风险。⑨企业双循环供应链节点企业的风险传递、转化最终会形成整体供应链资产损伤的系统风险。

供应链风险管控需要将供应链的基本风险要素作为切入点,⑩进行系统性、结构性、关联性分析,重点发现和处理供应链的战略风险,以便进行重大管理决策,最后预防供应链节点企业风险传递,建立内部信息共享机制,优化供应链的长度,实现即时风险管理。

(二)企业双循环供应链国内外供应商风险分析

由于供应链会受到外部环境因素和内部合作与管理失误因素的影响,供应链系统会产生供应商风险问题。

1.企业双循环供应链的供应商风险类别。企业双循环供应链的供应商风险是指供应链双循环中国内外市场环境不利因素和内部管理失误形成的供应风险,主要分为供应商价格风险、供应商信用风险、供应商交付风险以及服务风险。第一类是供应商价格风险。在全球市场环境下,各种不确定因素会引起市场价格波动,因为全球市场是一个动态变化的环境,可能会遇到突然的政治、经济事件,导致整个市场发生巨大变化,使得供应商难以准时提供原材料或供应链企业原本的采购计划被破坏,造成经济损失。第二类是供应商的信用风险。供应商的信用风险是指供应商的产品质量信用和合同信用问题给供应链造成的风险。供应链通过合同方式把各个供应商组合在一起并开展合作,但是双循环中国内外相关产业的上下游企业数量较多、企业素质和运营管理能力有较大的差异,个别企业可能在追求本企业的利益最大化过程中产生信用风险。在危机时刻供应商甚至会无故中止合同、更改合同条款、违反合同规定。这些行为都会造成供应链企业损失,导致不能正常供货或者供货质量存在严重问题。第三类是供应商交付风险。供应链上下游企业之间的空间距离一般情况下会比较远,尤其是国际空间距离比较长,这可能导致交货延期。第四类是供应商服务风险。服务风险主要是指供应商对于供应链企业反映的问题处理、响应不及时,导致供应链企业的损失进一步扩大或者未能及时得到补偿。

2.企业双循环供应链中的供应商风险成因。企业的双循环供应链为供应链企业的全球资源组合提供方便,尤其能为技术创新和技术资源组合提供方便,有利于提升我国企业的国际竞争力,但是也使双循环供应链企业产生一些供应商风险。供应商风险成因主要有以下四个方面。

首先是供应商与供应链企业的目标及利益存在冲突。无论是供应商还是供应链企业,其最终目的都是实现自身利益最大化。在双循环供应链模式下,供应链中的各个企业都是具有独立利益的经济主体。企业关系中存在的破坏合作的隐性因素,是供应商风险存在的根本原因。

其次是供应商与供应链企业信息不对称。供应商与供应链企业之间存在利益博弈关系,只有供应商拥有信息优势。这种信息不对称会带来包括供应商的逆向选择和道德风险两大类委托代理问题。由于供应商是独立的利益主体,因而不可能实现完全信息共享,信息不对称也无法完全消除。

再次是供应商与供应链企业缺乏信任。供应商和供应链企业之间的双循环供应链建立在国内外企业资源互补合作基础上,因此供应商与供应链之间的信任是合作的关键,如果供应链企业与供应商之间存在信任危机,它们之间就无法进行长期合作。

最后是供应链企业对供应商的过度依赖。双循环供应链的组织可以是垂直供应链管理模式,也可以是水平供应链管理模式。相对来说水平供应链管理模式下供应链企业对供应商的依赖程度较高,供应链企业会被迫接受供应商的供货价格与其他条件,这会增加下游企业整体经营的可控性。

“双循环”新格局下控制国际供应链风险的目标

我国“十四五”期间实施“双循环”战略就是避免传统的“国际单循环”产生的问题,避免经济单极化风险。企业供应链双循环的目标相比于传统的目标势必更加多元化和复杂化,供应链企业必须建立多目标管理方法。

(一)明晰企业供应链的“双循环”的战略目标

我国企业必须顺应国家“双循环”发展战略,建立多目标的优化管理模式。多目标管理就是在供应链企业的经济效率和供应链安全之间寻找合理平衡点,在“内循环”供应商和“外循环”供应商之间计算优化比例,在不同国际区域供应商之间寻求平衡。

企业供应链参与“双循环”的核心目标是完善我国的相关产业链,建构安全稳定的国际供应链,保障“双循环”有序运转。供应链企业在多目标管理下,既要优化国际供应商的所在区域距离和数量,也要优化国内供应商的区域和数量,提高供应链整体的现代化管理水平。

企业供应链参与“双循环”可以提升企业国际化供应链系统的竞争力。在数字化、智能化的高科技竞争时代,企业供应链的创新能力是引领供应链发展的动力源。各国企业供应链之间的竞争核心是通过技术攻关来创新国际供应链新模式。

(二)建立“双循环”中的企业供应链自主可控目标

长期以来,受国内经济基础和历史条件的影响,我国大部分企业选择劳动密集型产业的优势,在采取出口导向战略开拓海外市场方面取得了巨大成功。然而这种企业供应链难以适应经济全球化过程中出现的“逆全球化”和各种贸易保护主义的形势,近年来的大国贸易争端,核心技术限制出口,就暴露出我国企业单一的“出口导向型经济”隐藏的深层次问题。

(三)优化供应链企业“双循环”中的供应商组合目标

在双循环战略下,企业组织国际供应链是为了获得竞争优势,努力降低企业的国内外采购成本,以获得更大效益。我国的双循环战略有利于企业组织国际化供应链。但不同国家、区域的不同企业之间的要素资源存在着巨大差异。资源的差异影响企业对成本-效益获取的方式,而这些不同组合方式都将可能影响供应链的组合成本、采购成本及交易成本。

首先,低成本采购目标。经济双循环中的企业国际供应链需要采取规模化采购,尽量降低采购成本。由于国际供应链采购涉及的国内外企业数目庞大,区域分布广泛,组成结构繁杂,存在许多不确定性因素,因此需要建立起对所有节点企业透明的采购信息机制。

其次,获得均衡价格目标。企业国际供应链管理面临不同市场制度下的价格机制,依据古诺模型,只有完全竞争市场条件下才可能获得趋于市场的均衡价格。不同国家的市场体系和机制不同,市场的垄断与竞争状况各异,企业采购管理制度上的缺陷也会提高供应链系统成本。我国企业国际供应链必须优化供应链的采购策略。

再次,降低运输成本目标。企业供应链双循环需要进行全球优化的高质量资源组合和低成本的采购价格组合。国际化供应链都是跨越区界与国界的,这使得供应商的运输压力增加。供应链距离、交通条件、运输技术水平等因素若发生偏差,会使得货物不能及时有效地流通,从而增加整个供应链系统成本。

最后,降低交易成本目标。企业国内国际双循环供应链链条较长、规模较大、节点企业较多、协调较为困难,存在交易成本方面的风险。供应链系统本质上是一个利益共同体,而维持企业之间合作的信任,并没有硬约束力。如果节点企业对利益获得存在不满并产生不协调行为,交易风险就可能发生。

“双循环”下企业供应链多目标模型设计

(一)企业双循环供应链结构的多目标模型

研究的目的是设计多目标模型,优化并确定国内外供应商的不同数量,平衡企业双循环供应链的供应风险和采购成本。

1.成本函数

运用n个企业的古诺模型可得均衡价格:

其中a为外生变量,c为完全竞争市场下的价格,当n→∞时,p→c。

总的采购成本为:

C=Qp(1-di)+y

其中Q为供货量,di为第i个厂商的折扣(它是Q的函数),y为间接成本(如制定供应链管理规则、调查信息费、签订协议费、订货费等,一般是固定的)。相应地,单件采购成本为C/Q,它依然是Q的函数。

2.供应风险函数

令j为正常供应的厂商总数,i为其中的国内厂商数,j-i为其中的国外厂商数。Nd表示国内厂商总数,Nf表示国外厂商总数,Prd表示任意一个国内厂商的供货风险(例如Prd=0.1就表示有10%的概率无法正常供货),Prf表示任意一个国外厂商的供货风险。恰好i个国内厂商能正常供应的概率为:

令r为所需最少的正常供应的厂商数量,它一般由管理部门确定。r的大小反映管理部门对风险的厌恶程度,r较大说明对风险较为厌恶,但r太大会导致成本上升,一般需根据具体情况选择适当的r。若对上式关于i从0到r-1求和,得到单循环模式下供应商不足的风险(简称供应风险,即正常供应的厂商数小于r的概率):

类似上面的分析,在双循环模式下,恰好j-i个国外厂商能正常供应的概率为:

最后得到双循环模式下的供应风险:

上式中,求和通项表示恰好有i个国内厂商和j-i个国外厂商能正常供应的概率。与单循环模式不同,计算双循环模式下的供应风险时,内层求和i的上下界还受到Nd和Nf的限制。

3.双目标规划模型

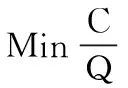

在每组固定的(Nd,Nf)设置下,都可以计算国内外的采购单价和供应风险Ps。考虑极小化供应风险和采购成本,建立以下双目标模型:

MinPs(极小化供应风险)

双目标规划模型若不做改进,其最优解是一个帕累托前沿面。若做改进,可以对两个目标函数线性加权化为单目标规划求解;也可将其中一个目标函数化为约束条件利用约束规划算法求解。此外还有罚函数法、目标规划法等。

(二)实例分析

为了验证模型的可行性,使用上述公式,借鉴相关文献的调查数据,国内某供应链生产商每年需要采购某零部件20万个,设有家供应商,每家供应商的折扣规则均为:2万件以下没有折扣;3万件以下的折扣率为2%;4万件以下为5%;5万件以下为10%;6万件以下为15%;10万件以下为20%;10万件以上的折扣率是30%。以此为依据进行如下计算:

1.只考虑国内供应商的情况(单循环模式)

设:Prd=0.3(单个国内供应商无法供货的风险:低风险设prd≤0.1;高风险设Prd≥0.3);r=8(所需最少供应商数);供应商数Nd=3~10;价格参数a=10,c=7.5。

2.同时考虑国内国外供应商的情况(双循环模式)

设定:Prd=0.3(单个国际供应商无法供货的风险);Prd=0.1(单个国内供应商无法供货的风险);r=8;国外供应商数Nf=1~10,国内供应商数Nd=1~12(Nd+Nf≥r);国外国内供应商价格参数af=8,Cf=6.5;ad=10,ad=7.5。

3.结果比较

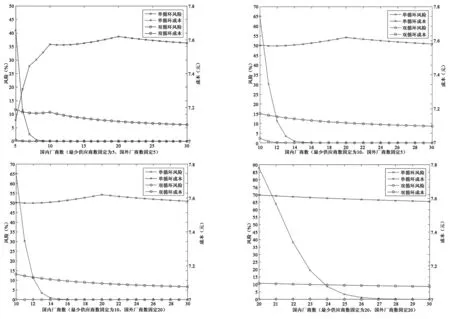

由于问题设定比较简单,直接采用图像观察法。为了方便观察结果,我们固定最少供应商数(r)和外国厂商数(Nf),让国内厂商数(Nd)在一定范围内变化,两种模式下的风险和成本比较如图1所示。比较可知,大部分情况下,双循环模式可以同时显著降低成本(平均降低5%~20%)和风险(平均降低约一个数量级)。因此双循环模式优于单循环模式。此外,国内和国外厂商数越多,风险和成本均会越低,但达到一定阈值时反而会上升(从图1中可以看出,当Nd大于10时,成本上升了约1%)。过多厂商数会增加供应商风险的概率,同时会增加管理成本(本节设置管理成本为常数,因此这项支出的增加没有体现出来)。一般可以在厂商数增加,但成本和风险变化已经很小甚至上升或者已经达到某个阈值时选定厂商数。

图1 单循环、双循环情况下的成本与风险随厂商数变化

4.结论

双目标数值计算结果表明,第一,企业供应链双循环模式具有较大优势,通过计算供应链采取单循环模式发现,不管是国内单循环模式还是国际单循环模式风险都比较大。企业供应链双循环模式的最大优势是可以显著降低供货风险,同时也能够大大降低供货成本。第二,双循环供应链企业的风险控制可以采取多目标优化策略,主要在供应商总体数量上采取规模策略。但是在目前国际局势不稳定的情况下,一方面要形成规模优势,另一方面要考虑供应商风险和管理成本。因此企业应综合考虑和确定特定供应链合适的供应商数。第三,国家“双循环”战略下,国内企业采用垂直供应链组合策略更具优势,主要是自主可控的供应链具有更好的稳定性,垂直供应链组织的关键是平衡国内外供应商的比例。第四,在政治地缘化、经济区域化的国际背景下,企业双循环供应链可采取区域分布优化策略,供应商的区域分布、国家距离、国内外供应商的数量比例需要进行多目标优化计算。

①马林:《基于SCOR模型的供应链风险识别、评估与一体化管理研究》,浙江大学博士论文,2005年。

②J. Blackhurst, C. W. Craighead, D. EIkins, R. B. Handfield, “An Empirically Derived Agenda of Critical Research Issues for Managing Supply-chain Disruptions”,InternationalJournalofProductionResearch, Vol.43, No.19(2005), pp.4067-4081; C. W. Craighead, J. Blackhurst, M. J. Rungtusanatham, R. B. Handfield, “The Severity of Supply Chain Disruptions:Design Characteristics and Mitigation Capabilities”,DecisionSciences, Vol.38, No.1(2007), pp.131-156; N. Bakshi, P. Kleindorfer, “Co-opetition and Investment for Supply-chain Resilience”,ProductionandOperationsManagement, Vol.18, No.6(2009), pp.583-603.

③蒋有凌、杨家其、尹靓等:《基于ANN的供应链风险综合评估模型与应用》,《武汉理工大学学报:交通科学与工程》2008年第1期。

④晚春东、王雅林、齐二石:《供应链系统风险识别与评估研究综述》,《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2007年第6期。

⑤丁伟东、刘凯、贺国先:《供应链风险研究》,《中国安全科学学报》2003年第4期。

⑥池源:《供应链风险研究现状与发展方向的研究综述》,《魅力中国》2011年第15期。

⑦Starr Randy, Jim Newfrock, Michael Delurey, “Enterprise Resilience, Managing Risk in the Networked Economy”,Strategy+Business, Vol.30(2003), pp.1-10.

⑧M. C. Lacity, L. R. Willcocks, F. I. Feeny, “Toutsourcing: Maximize Flexibility and Control”,HarvardBusinessReview, Vol.73, No.3(1995), pp.84-93.

⑨李刚:《供应链风险传导机理研究》,《中国流通经济》2011年第1期。

⑩李惠敏、谢微:《供应链风险传导过程研究综述》,《物流科技》2015年第2期。