丁苯酞辅助治疗脑梗死合并颈内动脉中重度狭窄患者的效果

周伟

脑梗死是以发病率高、致死率高及致残率高为主要特点的脑血管疾病,占脑血管疾病发病率的70%,目前多种因素均可导致脑梗死的发生,其中颈内动脉狭窄是脑梗死发生的主要原因[1-2]。于中重度颈内动脉狭窄的脑梗死患者而言除早期溶栓及抗血小板等常规治疗外,支架植入也是加快术后恢复的常用措施。但是支架植入属于创伤性操作,脑梗死患者自身已经伴有神经功能损伤,而支架植入不仅进一步损伤患者神经功能,还可对后期的神经功能造成影响[3],因此促进神经功能恢复对患者具有重要意义。丁苯酞是人工合成的消旋正丁基苯酞,可对中枢神经功能的损伤有改善作用,将其用于该类患者中可能会更有效,故厦门市第五医院对此进行探讨,结果如下示。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2019年9月-2022年3月厦门市第五医院收治的64例脑梗死合并颈内动脉中重度狭窄患者为研究对象,纳入标准:(1)符合文献[4]中脑梗死的诊断标准;(2)颈动脉狭窄程度>50%;(3)年龄为50~70岁;(4)美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分为5~20分。排除标准:(1)对本研究所用药物及其相关成分过敏;(2)肝肾功能严重受损;(3)伴有血液系统疾病。将所有患者按照随机数字表法分为A组和B组,每组32例。A组男21例,女11例;年龄50~70岁,平均(58.87±6.10)岁;发病至住院时间5~10 h,平均(7.63±1.56)h;梗死面积2~5 cm2,平均(3.33±1.08)cm2;颈动脉狭窄程度:中度17例,重度15例;基础疾病:高血压20例,糖尿病16例,高脂血症17例,其他9例。B组男19例,女13例;年龄52~68岁,平均(58.45±6.39)岁;发病至住院时间5~10 h,平均(7.58±1.39)h;梗死面积 2~5 cm2,平均(3.27±1.02)cm2;颈动脉狭窄程度:中度18例,重度14例;基础疾病:高血压23例,糖尿病17例,高脂血症19例,其他8例。两组基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究取得患者家属的书面知情同意书,厦门市第五医院伦理委员会亦对本研究予以审核批准。

1.2 方法

两组均给予营养神经、降低颅内压、防治水电解质平衡紊乱等常规基础治疗,入院14 d内完成颈部动脉支架置入

B组予以常规治疗:予以阿司匹林片(三才石岐制药股份有限公司,国药准字H44023251,规格:0.5 g/片)口服治疗,1片/次,2次/d;予以阿托伐他汀钙片(辉瑞制药有限公司,国药准字H20051407,规格:10 mg/片)口服治疗,2片/次,1次/d;予以依达拉奉注射液(先声药业有限公司,国药准字H20050280,规格:20 ml∶30 mg)静脉滴注治疗,每次30 ml依达拉奉注射液+100 ml 0.9%氯化钠注射液(杭州民生药业股份有限公司,国药准字 H20043304,规格:1 000 ml∶9 g),1 次 /d;连续用药14 d。

A组在B组的基础上予以丁苯酞治疗:予以丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司,国药准字H20100041,规格:100 ml∶丁苯酞25 mg与氯化钠0.9 g)静脉滴注,25 mg/次,2次/d;连续用药14 d。

两组均进行为期3个月的随访。

1.3 观察指标及评价标准

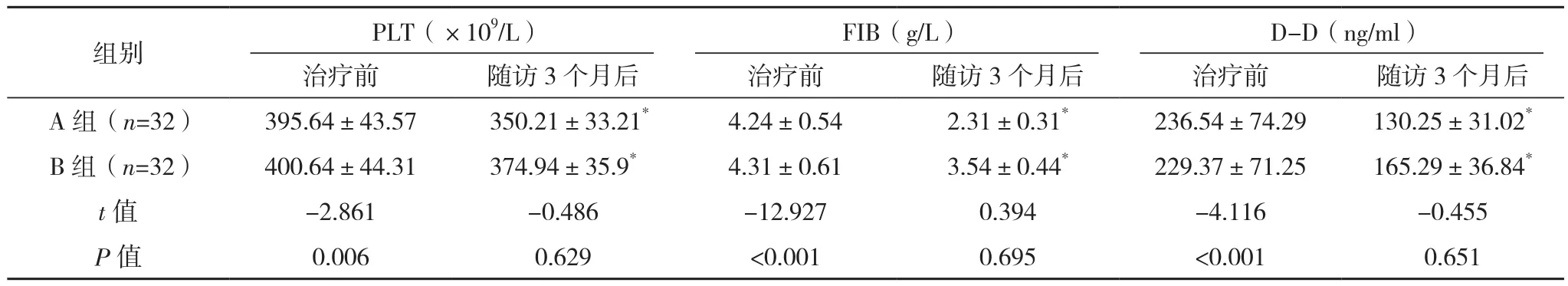

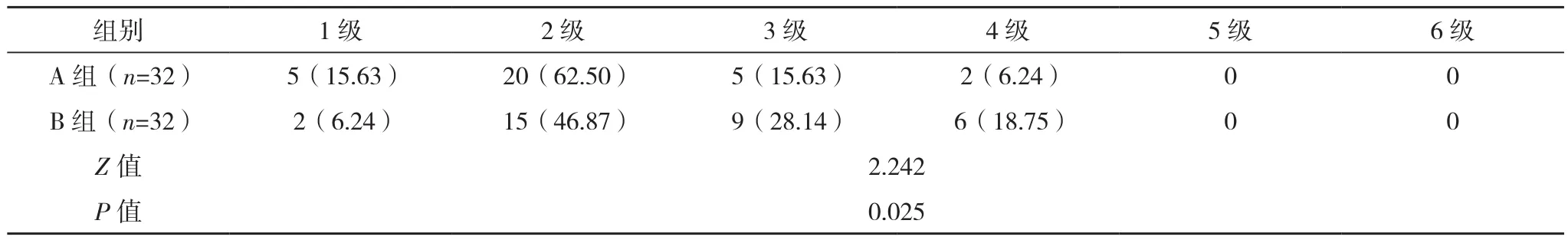

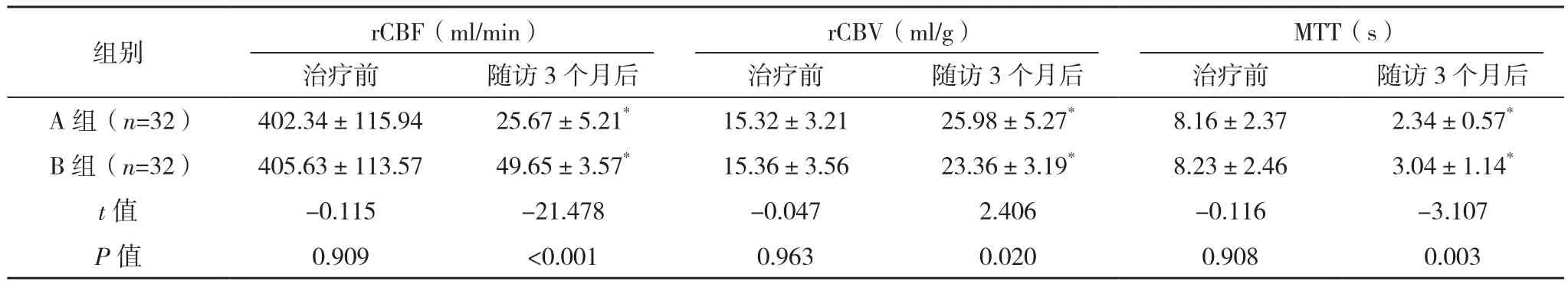

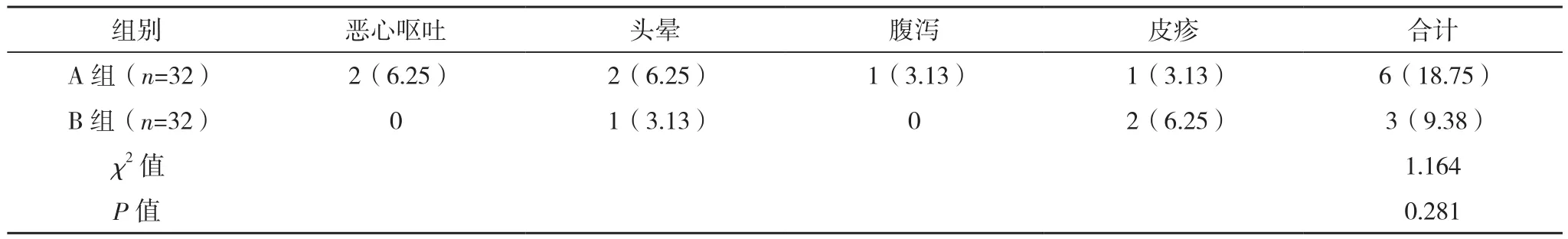

(1)临床疗效:治疗14 d后评估疗效,NIHSS评分下降率>90%为痊愈;45% 数据录入SPSS 22.0软件中分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验,P<0.05表示差异有统计学意义。 A组总有效率为93.75%,高于B组的75.00%(P<0.05),见表1。 表1 两组治疗效果对比[例(%)] 治疗前,两组PLT、FIB及D-D比较,差异无统计学意义(P>0.05);随访3个月后,两组PLT、FIB及D-D均低于治疗前,且A组低于B组(P<0.05),见表 2。 表2 两组凝血功能对比(±s) 表2 两组凝血功能对比(±s) *与本组治疗前比较,P<0.05。 组别 PLT(×109/L)FIB(g/L)D-D(ng/ml)治疗前 随访3个月后 治疗前 随访3个月后 治疗前 随访3个月后A 组(n=32) 395.64±43.57 350.21±33.21* 4.24±0.54 2.31±0.31* 236.54±74.29 130.25±31.02*B 组(n=32) 400.64±44.31 374.94±35.9* 4.31±0.61 3.54±0.44* 229.37±71.25 165.29±36.84*t值 -2.861 -0.486 -12.927 0.394 -4.116 -0.455 P值 0.006 0.629 <0.001 0.695 <0.001 0.651 随访3个月后,A组神经功能优于B组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。 表3 两组随访3个月后神经功能对比[例(%)] 治疗前,两组rCBF、rCBV及MTT比较,差异无统计学意义(P>0.05);随访3个月后,两组MTT、rCBF均低于治疗前,且A组低于B组(P<0.05),两组rCBV均高于治疗前,且A组高于B组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。 表4 两组脑血流量对比(±s) 表4 两组脑血流量对比(±s) *与本组治疗前比较,P<0.05。 组别 rCBF(ml/min)rCBV(ml/g)MTT(s)治疗前 随访3个月后 治疗前 随访3个月后 治疗前 随访3个月后A 组(n=32) 402.34±115.94 25.67±5.21* 15.32±3.21 25.98±5.27* 8.16±2.37 2.34±0.57*B 组(n=32) 405.63±113.57 49.65±3.57* 15.36±3.56 23.36±3.19* 8.23±2.46 3.04±1.14*t值 -0.115 -21.478 -0.047 2.406 -0.116 -3.107 P值 0.909 <0.001 0.963 0.020 0.908 0.003 A组不良反应发生率(18.75%)和B组(9.38%)比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表5。 表5 两组不良反应发生率对比[例(%)] 因血小板聚集、血栓素合成酶释放量增加,致使血小板聚集性升高、血管收缩能力增强而导致血栓,是脑梗死发生的主要原因[7]。且由于脑梗死的发生使得局部组织发生缺血缺氧,阻碍脑部新陈代谢,对脑组织及细胞产生刺激,进而影响神经功能。目前临床对于脑梗死的治疗已形成完成体系,但是对于伴有中重度颈动脉狭窄患者支架植入是有效措施[8]。有研究发现支架植入可进一步影响患者的神经功能,影响预后及生活质量,故改善神经功能于患者具有重要意义[9]。丁苯酞是人工合成的消旋正丁基苯酞,具有促进神经功能恢复的作用,故厦门市第五医院对其应用于伴有中重度神经功能狭窄脑梗死患者中的效果进行探讨。 本研究中A组总有效率(93.75%)高于B组(75.00%)(P<0.05),说明将丁苯酞用于该类患者中疗效确切。可能的原因是首先丁苯酞具有消旋正丁基苯酞的作用,可降低毛细血管的通透性,增加病灶周围毛细血管的开放数量,增加脑组织血流量,加快脑部的新陈代谢,进而缩写病灶的面积,改善患者的神经功能。其次该药物还可降低花生四烯酸的含量,提高一氧化氮(NO)的含量,降低钙离子浓度,使得抗氧化酶的活性上升,进而改善血管内皮功能,提高抗自由基的作用,进一步改善神经功能[10]。最后其可提高线粒体的流动性,使缺血性脑能量的代谢水平上升,抑制神经细胞的凋亡,促进生长因子的表达,降低神经细胞的死亡,有助于神经功能的恢复,张剑等[11]的研究也对此进行报道,支持本研究结果。 脑梗死发生后局部脑组织血液中断,组织凝血因子X和纤溶酶原的活性增强,进而提高血液黏稠度及FIB的浓度,PLT、FIB是反映凝血功能的主要指标,D-D可反映机体纤溶及凝血功能的激活。中重度颈动脉狭窄脑梗死患者脑组织缺血、坏死更为明显,导致脑部血液供应受限,头颅CT显示rCBF、MTT上升,rCBV下降。rCBF是单位时间内流经一定量脑组织血管结构的血容量;rCBV反映局部脑血容量的状态。MTT指血液流经血管结构时(动脉、毛细血管、静脉)所需时间,主要反映血液由动脉流入至静脉流出的时间,该值越大,说明微循环越不通畅[12-13]。同时血液流变学是神经功能受损的机制之一,因此脑梗死患者可伴有神经功能受损。本研究中随访3个月后,A组PLT、FIB、D-D及rCBF、MTT均低于B组,rCBV高于B组,神经功能优于B组,差异均有统计学意义(P<0.05),说明将丁苯酞用于该类患者中通过改善患者凝血功能,调节脑血流动力学进而提高神经功能[14-15]。可能的原因是,首先,常规治疗方案中阿司匹林可抑制血小板凝集,阿托伐他汀可调节脂代谢,依达拉奉可纠正自由基,恢复受损血管细胞,减轻脑水肿,降低颅内压,减轻血栓的影响,促进神经功能的恢复。其次,丁苯酞可从多个环节、多种途径抑制病灶区域的炎症反应,保护脑内细胞,修复受损脑神经,可增强线粒体性ATP酶的活性,降低自由基的生成率,改善病灶区域的血流状况,增加脑部血流的灌注,减轻脑组织缺血缺氧状态,改善凝血功能,进而提高患者神经,赵小妹等[16-17]的研究中也对此进行报道,其研究结果同本研究结果一致,支持本研究结果。另外本研究中A组不良反应发生率和B组比较,差异无统计学意义(P>0.05),表明联合使用丁苯酞不增加不良反应发生率。分析原因:因本研究丁苯酞使用方法为序贯使用,因此可在一定程度上降低不良反应的发生率。 综上所述,丁苯酞辅助治疗脑梗死合并颈内动脉中,重度狭窄患者,可通过改善凝血功能而调节脑血流量,加快神经功能恢复,进而提高临床疗效且不增加不良反应发生率。1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组治疗效果对比

2.2 两组凝血功能对比

2.3 两组神经功能对比

2.4 两组脑血流量对比

2.5 两组不良反应发生率对比

3 讨论