“边坡与基坑工程”课程思政教学探索

黄 睿

(绍兴文理学院 土木工程学院,浙江 绍兴 312000)

高校的立身之本在于“立德树人”,教师的完整职责和使命在于教书育人。进入新时代,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人成为中国高等教育必须回答的根本问题。习近平总书记指出:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。”

传统的工科专业强调工程经验和实践应用,从教师到学生,通常更专注于技术层面的学习,忽略了思想道德的塑造[2-3]。如何打破长期以来形成的专业学习和思政教育相互割裂的壁垒,将“立德树人”的教育理念贯彻到专业学习的学科体系、教学体系、教材体系和管理体系之中,推动构建课程思政的育人大格局,成为新时代中国高等教育的重要任务之一[4-5]。在此背景下,岩土工程类专业课程的思政教学改革也取得一些探索成果[3,6-7]。

绍兴文理学院深入贯彻落实全国教育大会和全国高校思想政治工作会议精神,坚持“立德树人”中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,强化课程育人导向,全面落实课程思政工作要求,把课程思政的要求落实到每一门专业课程、每一位专业教师,初步实现了“课程门门有思政,教师人人讲育人”[8]。

然而,课程思政不等于思政课程,要实现思政课程向课程思政转变,首先要仔细梳理各专业课程中的思政元素,将课程教学内容和思政内容共同列入教学计划,将知识教育同价值观教育结合起来,使专业课程与思政理论课程同向同行,构建全课程育人的新格局。教师在教学过程中应寻找专业学科知识与思政育人知识之间的联系,因势利导,触类旁通,采用学生喜闻乐见的方式开展“传道授业”的德智教育。本文结合应用型本科院校土木工程专业的培养目标,以岩土工程方向专业课程——“边坡与基坑工程”为例,对土木工程类专业课程的课程思政教学改革进行探讨和实践。

一、课程目标和育人目标

“边坡与基坑工程”是我校土木工程专业岩土工程方向的专业课程,具有较强的实践性和应用性,要求学生具备土力学、岩体力学、钢筋混凝土结构原理和基础工程等知识基础,也是后续的课程设计和毕业设计的准备课程。课程总计32学时,课程教学目标包括基本知识和能力素质两方面:

课程目标1:掌握不同类型边坡的稳定性分析方法、边坡支挡结构的设计与计算、基坑围护结构的设计与计算;熟悉基坑工程支护方案的选型、基坑工程降水的设计;了解边坡与基坑工程的施工技术。

课程目标2:培养学生具备边坡稳定性分析与常用支护工程的设计计算能力,培养学生处理实际工程问题的能力,培养学生诚实守信、一丝不苟、精益求精的职业素养。

“边坡与基坑工程”在整个课程体系中具有承前启后的作用。课程目标1强调基本原理的掌握,其中涉及诸多概念和繁琐计算,对学生的学习态度和务实精神提出了一定要求。课程目标2突出能力培养和素质提升,与课程思政的育人内涵联系紧密。根据《高等学校课程思政建设指导纲要》[9]精神,工程专业课程要强化工程伦理教育,培养学生精益求精的工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。本课程与工程实践联系密切,有较丰富的工程案例资源可用于育人元素的挖掘,具有较好的课程思政建设基础。结合课程自身的知识结构特点和思政教育建设要求,设计本课程的思政育人目标凝聚在三方面:培养科学精神、树立职业道德和提高环保意识。具体表述如表1所示。

表1 课程思政的育人目标和主要内容

“培养科学精神”是本课程的第一育人目标,主要是因为本课程涉及较多的岩土力学原理,岩土力学本身是一门科学,并且很多岩土工程问题需要依据基本原理结合工程经验去判断,例如,学生在学习边坡工程的稳定性分析方法时,会发现计算的方法有很多种,甚至不同方法会得出差异较大的稳定性结果,如何依据工程地质条件去选择最合适的分析方法,这需要对岩土力学的基本原理有科学的认识,对知识原理在工程问题中的应用有科学的判断。科学精神是工程技术人员必备的第一素养,引导学生养成凡事能独立思考的习惯,实事求是,不盲从大流,不迷信权威。

本课程选取“树立职业道德”为育人第二目标,土木工程是关乎到老百姓居住和出行安全的基础性行业,每个普通的从业人员都干着终身责任制的“大事业”,现在社会上个别媒体常渲染一些“唯利是图”“躺平主义”和“享乐主义”的消极生活态度,结合课程的应用型特点,有必要培养学生树立“爱岗敬业、诚实守信、奉献社会”的职业道德,并提升工程伦理意识和法律意识。

“提高环保意识”是育人第三目标,绿水青山就是金山银山,工程行业的发展也在逐步从粗放型向环境友好型转变,边坡与基坑工程的建设过程中有不少的环境问题,例如,边坡开挖对原始山体的影响,基坑降水引起周边环境的沉降等等。课程中引导学生训练将工程建设与环境保护和谐统一的综合思考能力。

二、课程思政教学计划

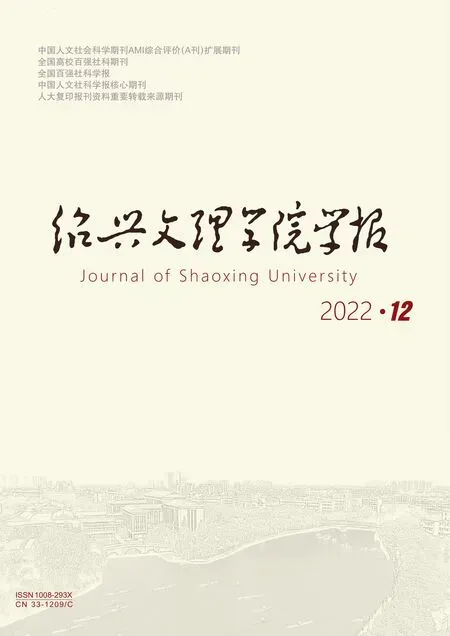

确定了课程思政的教学目标,重点还在于如何落实。为更好地将专业知识点和思政元素相对应,避免专业教育和思政教育的相互隔断,本课程紧密结合实际工程案例,以较生动具体的形式引申出工程伦理教育、职业责任和思政元素,并制定了课程思政的教学计划,如表2。工程案例的选择应具有“针对性”和“多样性”,“针对性”是指选取的工程案例能与思政育人元素相结合,避免思政内容的生搬硬套;“多样性”是指案例应该选取国内外代表性的工程,既有成功的案例,也有失败的教训,既有“高大上”的国家重大工程,也有“接地气”的周边地方项目。例如,“杭州地铁1号线湘湖地铁基坑事故”是一个极具代表性的失败工程案例。海恩法则指出:每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1 000起事故隐患。湘湖地铁事故的原因也是多方面的,既有设计方案的疏漏,也有施工管理的不足,更有监理监管的不力。通过对该事故原因的深度剖析,给学生阐述“安全责任无小事”“按图施工”“遵纪守法”等职业道德问题。再如,白鹤滩水电站坝基边坡施工中,边坡开挖高度达234 m,开挖方量大,地质条件复杂,工程质量难控制,通过该案例讲解,介绍工程师们如何运用理论知识的基本原理巧妙地解决大型高边坡设计施工的工程难题,从中彰显技术人员攻坚克难的科学精神。

表2 课程思政的教学计划

三、教学和评价方法

为实现课程思政的教学目标,必须对课程现有的教学模式、教学方法和过程性评价标准进行改进。“边坡与基坑工程”针对教学模式和方法的探索建设主要包括以下几方面:

(一)强化工程案例和应用型教学内容

绍兴文理学院人才培养的定位是应用型人才,而“边坡与基坑工程”正是一门应用型较强的课程,突出应用型教学首先是在教学环节设计中加入了丰富的工程实践案例,将工程案例分析和专业知识点、思政元素相互融合,学生从案例教学中既能增强对专业知识点的感性认识,也能积累工程经验和培养职业素养。其次,在教学全过程中贯穿行业规范的学习。本课程对应的行业规范主要为《建筑边坡工程技术规范》(GB50330)和《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120),培养学生对行业规范的检索和使用能力,加深对规范条文的理解和应用。

另外,课程强化了动手实践能力的训练,理论课程配套有2门课程设计——“边坡工程课程设计”1学分,“基坑工程课程设计”1.5学分。课程设计分别要求学生初步掌握边坡稳定性分析和基坑围护结构的设计计算,如图1。该实践环节加强了学生对理论知识和规范条文的理解,训练了手动计算能力和软件操作技能,同时培养了学生独立思考和团队协作的精神。

图1 基坑工程课程设计任务书示例

(二)开展混合式教学

在优化课程教学内容的基础上,依托超星泛雅网络教学平台,建设了课程的线上教学资源,方便学生在课后时间段通过PC端或手机端进行线上学习,如图2。线上教学资源是对线下课程的补充和拓展,除了有与课程章节配套的课后作业以外,还补充了其他参考教材和行业规范资料。每个章节设计了课外阅读内容,提供了与课程相关的知识背景介绍、专业学术论文、施工现场视频和行业发展趣闻等内容,丰富了课程学习的趣味性,展示了专业学科发展的最新动态,其中不乏插播和植入了课程思政的育人元素,如岩土前辈们艰苦卓绝、开拓创新的奋斗历程。此外,线上教学平台有丰富的教学互动功能,提供了主题讨论和课后答疑的平台,便于教师及时掌握学生的学习和思想动态,在与学生的交流过程中,教师言传身教,因势利导,在潜移默化之中传递社会主义核心价值观的正能量。

图2 课程线上学习网站

(三)开展“业界精英进课堂”

“业界精英进课堂”是绍兴文理学院的一项特色教学活动,所谓的“业界精英”是指来自校外实践教育基地的高级管理人员和技术骨干。通过邀请资深行业人员到课堂内对学生进行面授,分享工作一线的实战经验和实务技能,实现学校与行业、企业协同育人的教学效果。专家们通常会结合课程的主题,分享多年的工程经验以及一些代表性工程案例,同时让学生及时了解最新的行业发展动态,对树立正确的职业观、提升专业素养大有裨益,图3所示为课程邀请绍兴当地的设计行业专家给学生讲解基坑工程的设计选型、施工图的质量把控以及解读行业的最新规定。“边坡与基坑工程”涉及的工程技术更新较快,开展此项活动对丰富课程思政教学形式具有较好的现实意义。

图3 业界精英进课堂现场实拍

(四)优化课程的过程性考核

基于高校金课“两性一度”的建设要求,结合课程思政的育人理念,“边坡与基坑工程”优化了课程的过程性考核方式,在传统的“平时作业+期末考试”的模式基础上,增加了专题研习环节和翻转课堂小组汇报环节,见表3。鼓励学生在课堂之外,广泛地查找和阅读相关文献资料,训练学生的写作能力和口头表达能力,同时,锻炼学生独立思考和团队协作的能力。该项改革显著提高了学生的课堂参与度,得到学生们的普遍认可。

表3 课程过程性考核方式

四、课堂教学设计案例

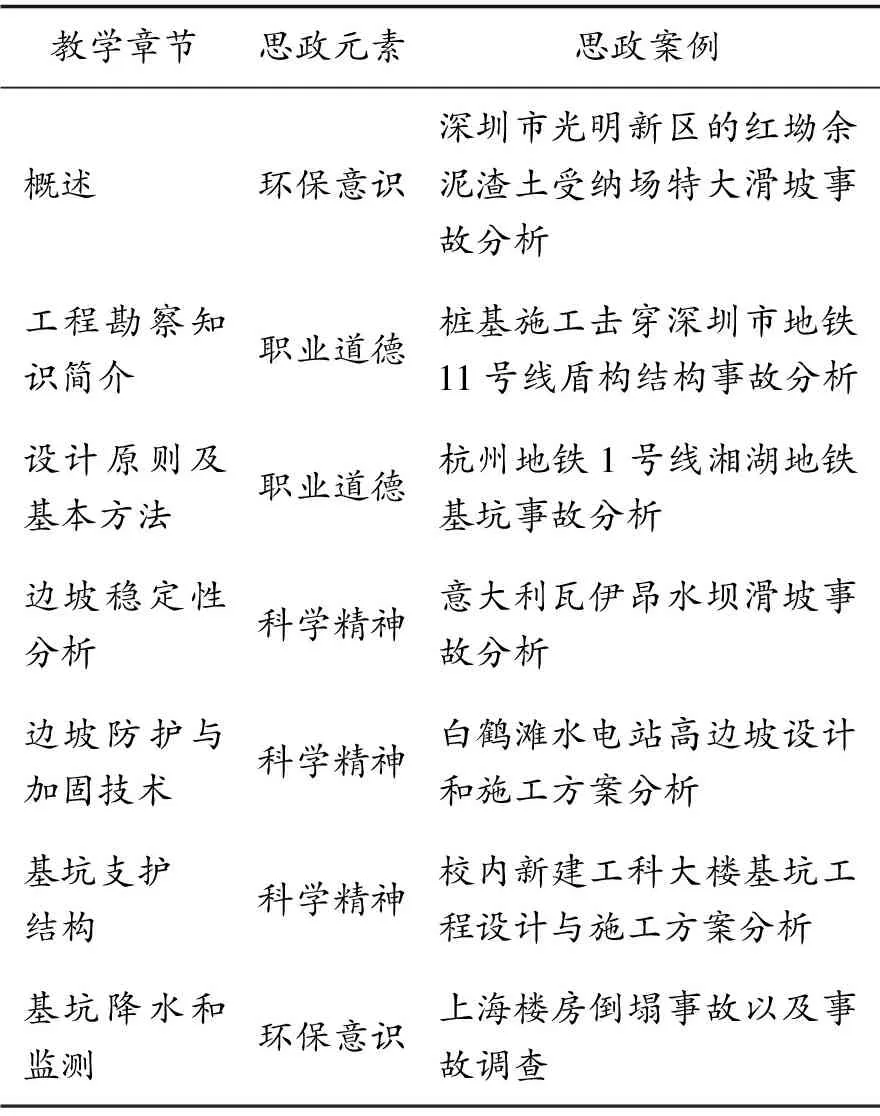

以本课程的“基坑支护结构——排桩结构”小节为例,进行课堂教学设计,简述工程案例在课程思政教学改革中的融合应用。基于BOPPPS教学模型设计了课堂教学各环节,如表4所示。

表4 课堂教学设计案例

课程思政的难点在于如何结合学科特色和课程特点讲好育人故事。将课程知识点与工程实际案例相结合,同时自然地引入思政育人元素,这是一个具有较好的可操作性的思路,增强了学生对专业知识的感性认识,有效地避免了思政与专业知识的脱节,避免了对育人要素生搬硬套,从而润物细无声地开展德育工作。

五、教改初步效果

“边坡与基坑工程”课程思政的改革探索,取得了一定的初步成效。首先是学生的思想状态和精神风貌有了明显改善,课程的常年到课率几乎是100%,课堂上学生们能认真听讲,不玩手机,积极地思考问题并和教师互动;其次,学生们对岩土工程专业的学习热情进一步提升,主动参与教师们的科研课题以及各类学科竞赛,一些本科生在教师的指导下结合参与的课题发表科研论文,俨然成为了教师的得力助手;第三,学生加深了对专业的认可度,课程结束后有更多的学生选择攻读研究生继续深造,岩土工程方向的本科生考研比例约50%,每年为全国各高校院所输送了优秀的人才。第四,课程的教学效果得到了学生们的普遍认可,在学校的“学评教”活动中成绩名列前茅,如图4。

图4 课程的学评教成绩

六、结语

课程思政是新时代高等教育的必然需求,是“立德树人”的有效践行。课程思政本身就是一门学问,更是一门艺术。土木工程作为传统的工科专业,应坚定贯彻党的教育方针,构建育人大格局。广大专业教师要提高思想政治站位,积极主动地投入课程思政教育的教学改革之中。以岩土工程专业课程“边坡与基坑工程”为例,结合专业的培养目标和课程的教学目标,梳理了课程蕴含的核心育人元素,并对照知识章节,设计了课程思政的教学计划。同时,为落实思政育人效果,对课程的教学方法、教学模式和过程性考核方法进行了探索性改进,并以“排桩结构”小节为例,说明了如何实现工程案例教学在课程思政改革中的有机融合。通过以上的教学改革,探寻工科专业教育和思想政治教育的最佳融合点,实现教书和育人的统一,实现知性和德行的统一,为土木工程专业的课程思政教学改革提供了参考思路。