深圳河流域内陆侧洪涝风险分析

黄亦轩,徐宗学,陈 浩,杨 芳

(1.北京师范大学水科学研究院,北京 100875; 2. 城市水循环与海绵城市技术北京市重点实验室,北京 100875;3. 水利部珠江水利委员会珠江水利科学研究院,广东 广州 510611 )

随着全球气候变化加剧和城市化快速发展,城市洪涝灾害已成为影响城市地区经济社会发展的主要自然灾害之一。根据世界气象组织(World Meteorological Organization,WMO)的统计数据,1970—2009年全球发生水文气象灾害7 870起,其中暴雨和洪水灾害占79%[1]。城市洪涝灾害一般是在短历时强降雨或长历时降雨下,由于排水系统能力不足、雨水井堵塞等因素导致地表长时间积水,进而影响社会经济和威胁人类生命安全的自然灾害[2-3],常发生在平坦、低洼地势的区域,尤其是排水能力不足的区域。

全球气候变化与快速城市化的共同影响是城市洪涝灾害频发的主要原因。全球变暖增加了极端暴雨事件的强度和频率,还引起海平面上升,将加剧洪水事件的频率和强度[4];城市化对城市暴雨特性的影响主要表现为热岛效应、微地形(高层建筑)对暖湿气流的阻碍效应和凝结核增强作用,在这3种效应的共同作用下,城市温度和空气中的水分含量上升,进而出现市区降雨强度和频率高于城市周边地区的现象,即城市的“雨岛效应”,极端降雨事件的强度和频率也有所增加。城市化的另一突出特征是人造地表面积的扩大,下垫面不透水面积比例增加,增大了城市径流的洪峰流量和洪水总量,峰现时间提前,在城市排水系统现有容量与快速城市化进程不匹配时,便易造成城市内涝。此外,城市化进程中人口与资产逐渐向城市聚集[5],导致城市洪涝灾害的影响范围及强度进一步增加。在此形势下,洪涝灾害风险评估作为洪涝灾害风险管理的基本依据亟待开展研究。

自1990年联合国“国际减灾十年”行动以来,防灾减灾问题在国家、城市发展及学术研究等各层面上均引起了广泛关注和高度重视[6],灾害风险研究被广泛应用于洪水保险、漫滩管理、灾害预警系统、疏散规划等相关活动的决策中。国外对洪涝灾害风险评估的研究始于1933年,我国开展洪涝灾害风险研究始于20世纪80年代末[7]。发展至今,常用的洪涝风险评估方法有:基于历史灾情数据的统计分析方法[8]、基于情景模拟的水文水力学方法、基于指标体系的综合评价方法、不确定性分析等[9]。其中,基于历史灾情的分析方法需要利用历史灾情数据或灾损率曲线来确定[10],由于对长序列数据完整性、准确性与空间尺度匹配性要求难以达到,且社会环境经过不断发展已发生巨大改变,历史经验数据不再能充分说明问题,因而此方法在实际应用中常受到限制;基于情境分析的模型模拟方法主要用于小流域尺度,侧重对洪涝危险性的精细化研究,获取洪涝的淹没范围、深度、流速等信息,较少关注社会与经济在洪灾中受到的影响。在城市洪涝风险研究中,更为关注的是防灾减灾,社会与经济是承灾的主体,因此既要考虑洪涝发生的危险性,即洪涝的强度和空间分布,也要考虑洪涝灾害造成的损失,即洪涝灾害中可能受到影响的人口、经济等承灾体的空间分布[11],基于指标体系的洪涝灾害风险评估能满足综合评价的需求,但一些地方的城市洪涝指标体系大量借鉴甚至照搬其他地区的指标而缺乏因地制宜的考虑[12]。深圳作为沿海城市与中国城市化的先锋阵地,亟须建立符合自身城市特点的洪涝风险指标体系。

综合上述分析,根据尺度和资料可用性,本文选用指标体系法,以典型沿海快速城市化地区——深圳河流域内陆侧为例,基于“危险性-易损性”洪涝风险评估框架以及致灾因子、孕灾环境、承灾体和防灾减灾能力[2]四大要素进行沿海城市地区的洪涝风险评价,重点描述其受海潮影响导致的复杂洪涝危险性成因和高度城市化与区位优势带来的高易损性风险特征。

1 研究区概况

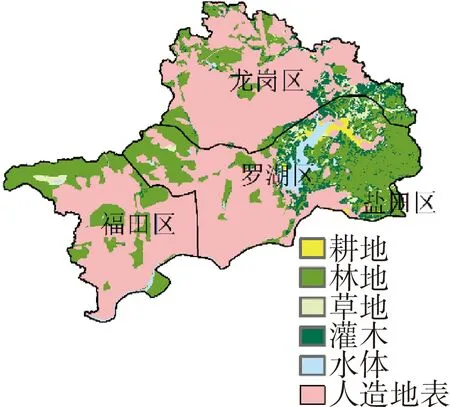

研究区如图1所示,为深圳河北岸内陆一侧,临深圳河与香港侧相对,范围为 113°59′58″E~ 114°12′54″E、22°30′13″N ~22°40′02″N,面积约193.3 km2,属珠江三角洲水系,位于珠江口水系河流的中下游。深圳河发源于牛尾岭,自东北向西南流入深圳湾,全长 33.1 km,流域上游地区为植被繁茂的丘陵山地,中下游为城市化程度较高的平原。土地利用类型以人造地表为主,其他类型包括森林、草地、灌丛、耕地和水域。研究区属亚热带海洋气候带,年平均降水量约为1 880 mm[13]。降水量丰富且极不均匀,集中在季风季节,4—9月降水量占全年的85%。夏季气候受盛行东南和西南风的热带气旋控制,常见降雨形式为局部短时强降雨。

图1 研究区位置与主要河流Fig.1 Location of study area and main rivers

研究区包括福田区的中部与东部、整个罗湖区、龙岗区的西南部和盐田区的西部边缘,其中福田区是中央城区和深圳市委市政府所在地,罗湖区是深圳市最早的建成区。深圳城镇化率达100%,本文研究区是其中经济人口相对最密集的区域。深圳经济兴盛发展,加上沿海的区位优势,使得市区持续吸引着更多的人口与资源,经济产业也不断涌入,进一步增加了暴露在洪涝易发区的人口和财产资源,加剧了城市洪涝灾害造成损失的风险。

2 研究方法

2.1 指标体系法

本文的研究区域为包含几个辖区的中尺度流域,鉴于研究区面积尺度与资料可用性,选用指标体系法,基于“危险性-易损性”的风险评估框架对沿海城市地区的洪涝风险开展研究,风险表达式为

(1)

式中:R为综合风险评分;Xi为第i个评价指标的风险等级;wi为第i个评价指标的权重。

2.2 风险识别与指标确定

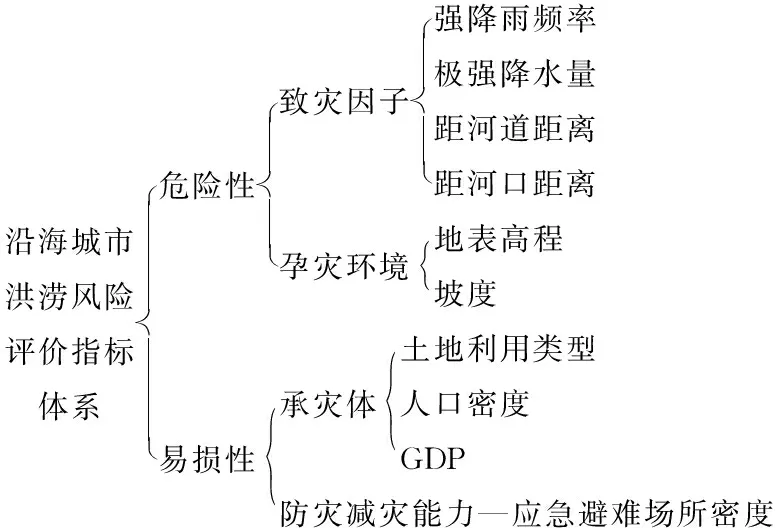

本文综合考虑致灾因子、孕灾环境、承灾体、防灾减灾能力四大风险要素,遵循科学性、系统性、代表性、数据可用性等原则,共选取10个指标构成深圳河流域内陆侧洪涝灾害风险评价指标体系,如图2所示。

图2 风险评价指标体系Fig.2 Risk evaluation index system

2.2.1致灾因子危险性指标

与内陆城市以降雨为城市内涝的单一主导风险源不同,深圳作为沿海城市,面临着暴雨、河道过境洪水和风暴潮3种洪涝源,且多种洪涝源同时发生的趋势正逐渐增加[3]。因此在一定代表性和数据可获得性的基础上,致灾因子选取了能表征暴雨、河道洪水和潮水顶托上溯对洪涝发生危险性影响的指标。

a.强降雨频率(R50)和极强降水量(R99P)。R50为日降水量在50 mm 以上的年均降雨次数;R99P为超过日降水量99%分位值的总降水量的年平均值。选取研究区所在的深圳河流域南北侧及周边共9个站点,位置如图 3所示,用1986—2018年的各站数据进行计算,利用克里金插值将站点数值进行空间内插离散化。

图3 雨量站空间分布Fig.3 Location of rainfall stations

b.距河道距离。该指标表征河道来水对城市内涝的影响。研究区内河道纵比降小,河道洪水宣泄缓慢,河道除需接收本地降水产生的径流外,还要接受来自上游的过境洪水,所以近河岸区域易遭受漫堤和溃堤危险[14]。鉴于城区实际的水系分布在城市建设过程中与水文分析得到的天然水系有所差别,自行在地图软件上沿河道的遥感影像创建深圳河及其支流的矢量线要素,并用ArcGIS平台的欧氏距离计算得到各栅格距河道的距离。

c.距河口距离。深圳河流域年平均高潮潮位和超强台风呈增加趋势,当风暴潮、天文大潮和极端降水其中两个遭遇或者“三碰头”时,将引发更为严重的城市洪(潮)涝灾害[15]。深圳河干流和一级支流均受潮汐的影响,现状感潮河段长约13.1 km[16],据当地调查,来自赤湾的潮水历史最高曾上溯至布吉河(位置见图1)上游。尽管挡潮闸、防洪潮堤和泵站能在一定程度上降低外潮对内河地区的影响[17],但若遇到天文高潮和风暴潮的极端情况,潮水顶托与上溯对于全流域的洪涝影响都不容忽视。考虑到海潮主要从河口上溯,距河口越近的地区遭受极端潮位引发洪涝的威胁越大,其影响以距深圳河口(位置见图1)的欧氏距离表征。

2.2.2孕灾环境危险性指标

a.地表高程与坡度。地表高程数据来自美国航空航天局(NASA)和日本经济产业省(METI)2019年8月5日发布的ASTER GDEM V3数据集;坡度数据是利用ArcGIS平台的坡度分析功能对高程数据处理的结果。

b.土地利用。在深圳快速城市化过程中,土地利用格局发生巨变,不透水下垫面比例大幅增加,对地表径流的贡献率逐年上升,城市化研究显示不透水地表以不到耕地1/3的面积产生约为耕地96%的径流量[18]。土地利用数据来自2020年的30 m空间分辨率全球地表覆盖数据 GlobeLand30。

2.2.3承灾体易损性指标

a.人口密度和GDP。人口密度数据采用经联合国调整后的Worldpop数据集[19](2020年,100 m 分辨率);GDP为行政区人均 GDP(基于常住人口统计)与单位栅格面积人口的乘积。

b.防灾减灾能力指标。防灾减灾能力是城市韧性的组成部分,体现了承灾体对灾害影响的削弱能力,包括承灾体的灾前准备能力、灾中应急能力和灾后恢复能力。本文选取应急避难场所密度[20]指标来表征研究区应急力量分布情况,鉴于传统数据完整性和空间尺度匹配性的不足,本文采用从高德地图获取应急避难场所的兴趣点(point of interest, POI)数据。每个应急避难场所的POI包含名称、类别和经纬度信息,根据位置信息在ArcGIS平台中生成shp点要素图层,进行核密度分析。

各风险评价指标值的空间分布如图4所示。

(a) 强降雨频率

(b) 极强降水量

(c) 距河道距离

(d) 距河口距离

(e) 高程

(f) 坡度

(g) 土地利用

(h) 人口密度

(i) 栅格GDP

(j) 应急避难场所密度图4 洪涝风险评价指标分布Fig.4 Distribution of flood risk evaluation indexes

2.3 数据标准化处理

熵权计算需要先对不同量纲和数值水平的原始指标数据进行标准化,本文采用常见的min-max标准化法。其中,强降雨频率、极强降水量、量化土地利用类型的径流系数[21]、GDP、人口密度均为正相关指标,即数值越小,指标对洪涝灾害影响越小;地表高程、坡度、距河道距离、距河口距离、应急避难场所密度为负向指标。

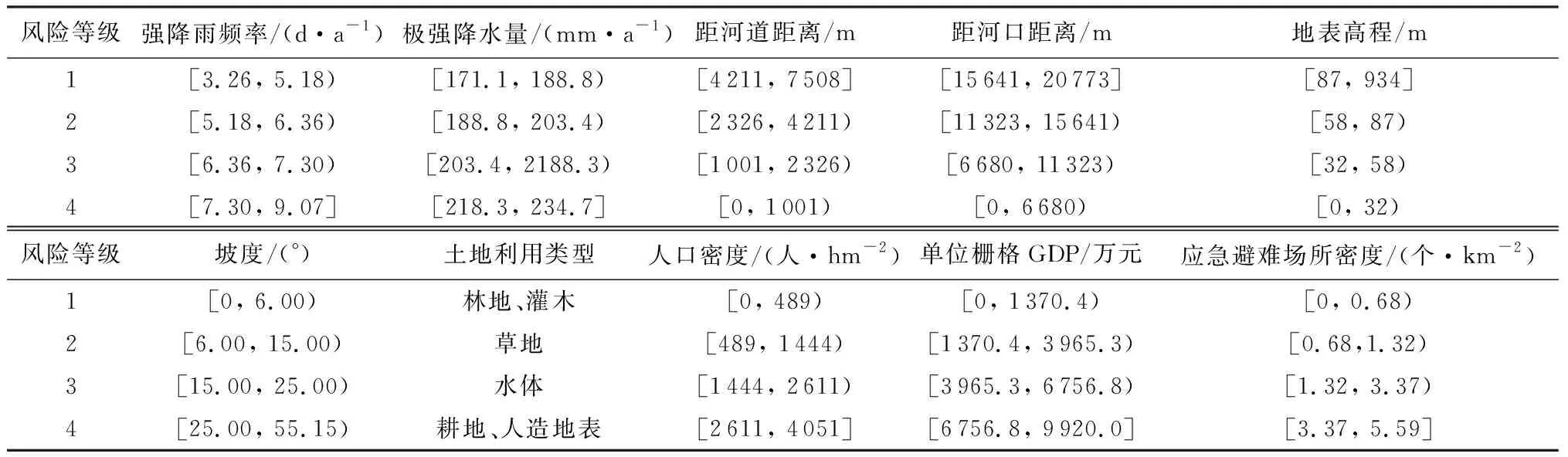

2.4 指标风险等级划分

利用自然间断点法对除土地利用类型外的9个指标按造成洪涝灾害的风险程度进行分级。考虑到土地利用类型变化不仅影响径流系数,还涉及易损性相关的农田和森林等经济作物用地面积的改变,对其风险等级进行人为设定,将耕地定为极高危险级,其余用地类型的风险评级与径流系数和经济价值呈正相关。各指标的风险等级对应阈值如表1所示。

表1 评价指标风险度阈值及等级划分Table 1 Threshold and classification of evaluation index risk degree

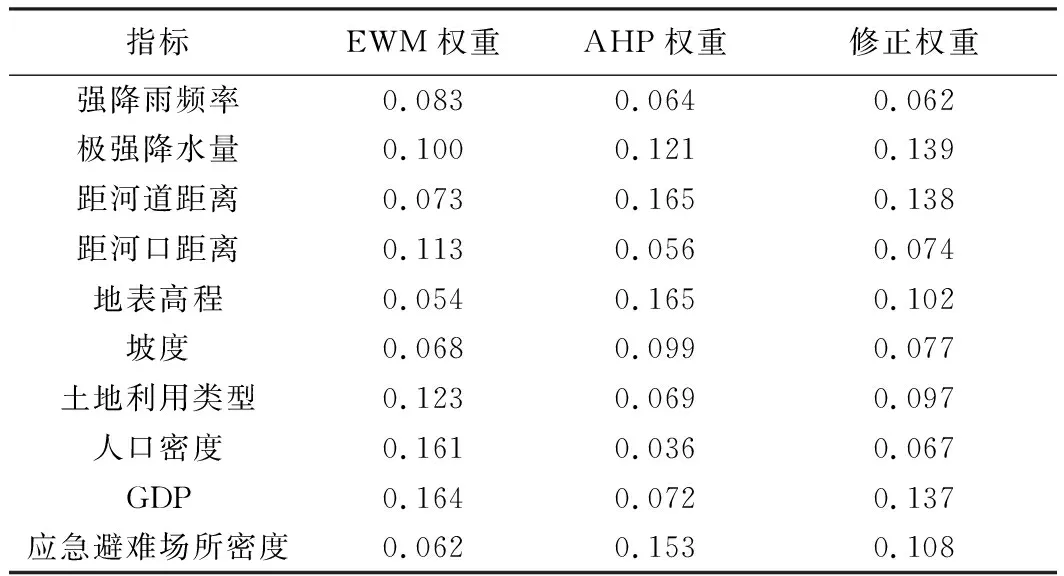

2.5 组合赋权法

权重的分配方法有层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)[22]、熵权法(entropy weight method, EWM)[23]、主成分分析法[24]等,其中EWM根据客观数值的信息熵计算权重,AHP通过专家与作者的主观打分确定权重[25],本文采用组合赋权法,用AHP所得结果对EWM计算结果进行修正。

本文的熵权计算通过将excel预处理过的数据矩阵读入Python中实现,结果如表2所示。GDP、人口密度、土地利用类型3个易损性指标的熵权最大,极强降水量和距河口距离为熵权较大的2个致灾因子指标,熵权较小的是强降雨频率、地表高程、坡度、应急避难场所密度。该结果基于信息熵原理分配,个别指标的权重与其实际重要性不一致,如地表高程、应急避难场所的重要性被明显低估。为获得更符合实际的权重分配,利用AHP对熵权进行修正,先构建一个“目标层-指标层-变量层”结构的层次模型,目标层为沿海城市地区的洪涝风险,指标层为危险性与易损性风险,变量层为10个指标。用既定的标度等级细则[1]对指标进行两两比较打分,生成判断矩阵,当一致性比率(RC)<0.1时,判断矩阵通过一致性检验,表明可由标准化的判断矩阵生成评价指标的权重系数。本文使用 yaahp 软件完成评分与权重计算过程,所得判断矩阵的RC为0.062 3。AHP权重结果如表2所示,距河道距离、地表高程与应急避难场所密度占据前三大权重,三者之和接近50%,其次是极强降水量和坡度。

根据EWM和AHP得到的指标权重,用公式(2)计算第i个指标的修正权重wci,结果如表2所示。极强降水量、距河道距离、GDP为本研究区洪涝风险的前三大主导因素,权重总和超过40%;应急避难场所密度、地表高程、土地利用类型位列第二梯队,权重各约为10%;其后依次为坡度、距河口距离、人口密度、强降雨频率。修正后的指标权重介于EWM和AHP指标权重之间,兼容二者优势的同时,最大限度地克服了单一权重的片面性。

表2 评价指标权重计算结果Table 2 Results of evaluation index weight

(2)

式中:wEi为第i个指标的EWM权重;wAi为第i个指标的AHP权重。

2.6 风险计算

洪涝灾害风险综合评价模型以栅格为基本评价单元,先确定各栅格单项指标的风险等级,然后对各栅格图层进行综合风险等级计算。根据研究区域的面积,确定网格大小为30 m×30 m,网格数为214 891,并在 “空间环境”中设置“栅格捕捉”,以确保各图层中相同编号的网格空间位置相同。

基于计算出的指标风险等级值和指标修正权重,在ArcGIS平台进行栅格计算,根据公式(3)(4)(1)分别计算出危险性风险值H、脆弱性风险值V和综合风险值R,并分别用自然间断点法划分为低、中、高和极高4个等级,便可得到研究区域的危险性风险区划、易损性风险区划和综合洪涝风险区划。

(3)

(4)

3 结果与讨论

3.1 危险性风险区划

洪涝灾害危险性风险区划如图5所示,研究区中极高危险区、高危险区、中危险区和低危险区面积占比分别为22.9%、27.9%、30.6% 和 18.6%。极高危险区全部集中在西南部与南部,包括福田区的主体和罗湖区西南部。通过图4的指标值分布可知,高频强降雨、低且平的地势、河道洪水、高比例人造地表导致的高产流是福田区与罗湖区洪涝极高危险性区的共同特征,此外福田区受到更严重的海潮上溯影响。高危险区在罗湖区与福田区内作为成片分布的极高与中危险区的过渡地带零散分布,在龙岗区则集中分布,主要影响因子为高频强降雨、距河道距离以及高比例的人造地表。极高与高风险区面积占比约为50%,说明深圳流域内陆侧大部分地区处于相对易遭受洪涝的环境。中危险区分布于福田区北部、罗湖区西北部和中部、龙岗区的边缘,其中福田区北部的危险性主要来自海潮和高频强降雨,其他区域则来自大面积的不透水下垫面和距河道距离。罗湖区东部为低风险区,该地区以山地为主,尽管是极强降水量的最高值区,但由于距离河道远、海拔较高和以植被为主的土地覆盖,不会造成太大洪涝灾害风险。

图5 危险性风险区划Fig.5 Hazard risk zoning map

3.2 易损性风险区划

洪涝灾害易损性风险区划如图6所示,研究区中极高易损区、高易损区、中易损区和低易损区的面积占比分别为17.62%、31.69%、8.06%和42.63%。极高易损区与高易损区交错分布于福田区中部和罗湖区西南部,高易损区在福田区面积占比更大,极高易损区在罗湖区面积占比更大。福田区是深圳的金融中心和政府所在地,罗湖区是原城市中心,二者均有稠密的人口与发达的经济,区别在于前者的应急避难场所更加密集,较强的防灾救灾能力可在一定程度上抵消承灾体的高暴露性。极高易损区面积占比不大,但承载着最高密度的经济和人力资源财富,是防洪的重点区域。高易损区的另一部分在龙岗区中部,主要原因是较高的人口密度和应急避难场所的缺失。低易损区占据最大的面积比例,分布于研究区西北边界和东部的山区,这些地区人口稀疏,经济产值较低,应急避难场所也相应较少。

图6 易损性风险区划Fig. 6 Vulnerability risk zoning map

3.3 综合风险区划

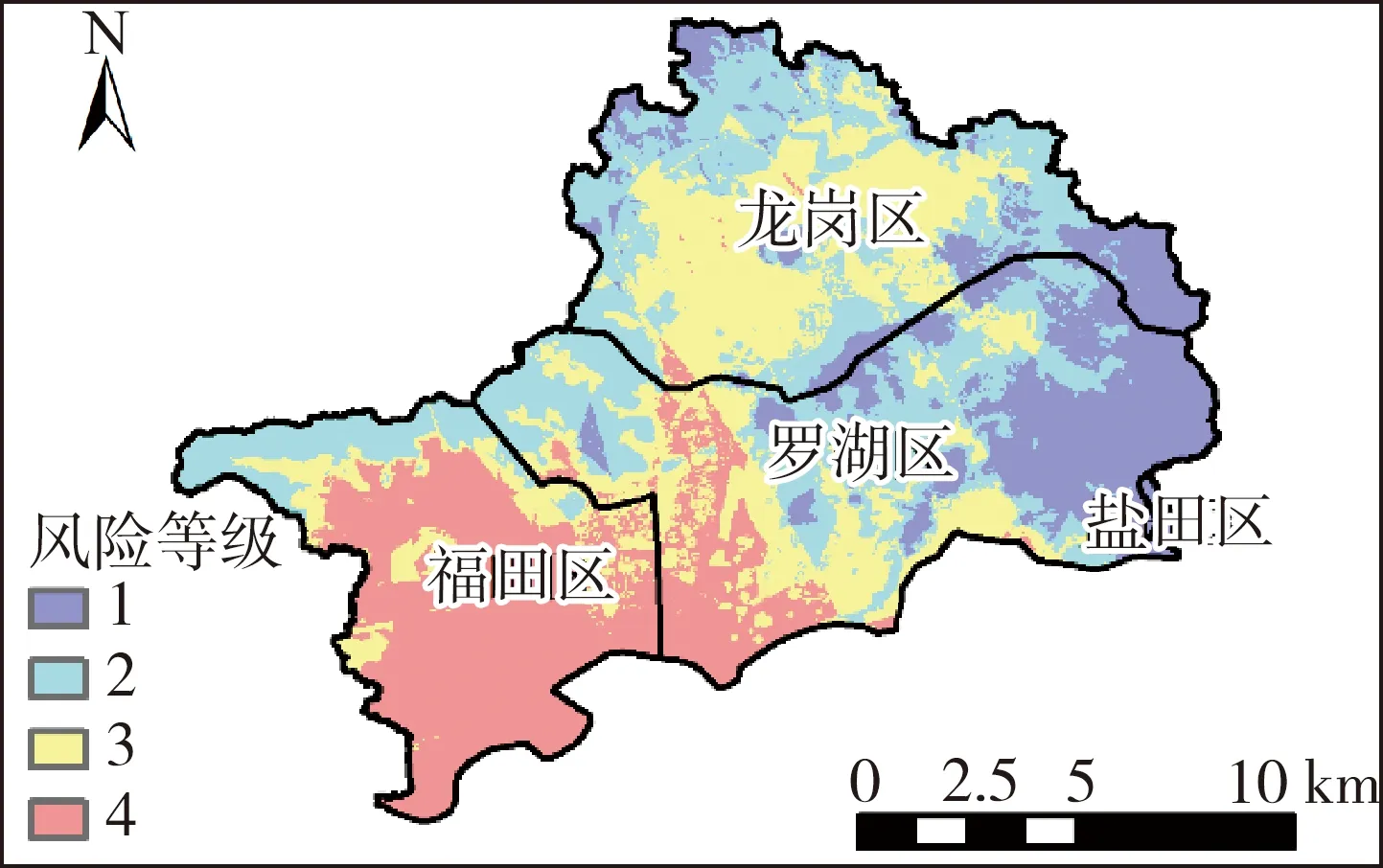

深圳河流域内陆侧的洪涝灾害综合洪涝风险区划如图7所示,各风险等级区面积较均衡,极高风险区、高风险区、中风险区和低风险区面积占比分别为21.11%、25.37%、26.03%和27.50%。风险总体呈南部与西南部高、北部次之、西北部与东部低的空间分布。

将危险性风险区划和易损性风险区划相对比可知,福田区西南部至罗湖区西南部是极高危险性与极高易损性的统一体。该区域与河口相接,沿岸地势平缓且高程较低,有深圳河的3条支流汇入干流河道,且上游有全区最高频的强降雨,三者共同加剧其致灾因子危险性;地势低平且下垫面硬化程度高,造就其孕灾环境的高危险性;人口密集、经济发达为其带来极高的承灾体易损性。研究区西北部的边缘沿线与东部是综合风险等级最低地带,因其离主要河道远且海拔较高,洪涝发生危险性较小。该区域地形以山地为主,土地利用类型为林地,与人类居住环境和社会生产条件要求不相匹配,表现为人口稀疏,生产活动强度低,因此,洪涝危险性与易损性都处于较低水平,不易出现严重的洪涝灾害损失。

将综合风险区划和危险性风险区划对比可知,二者在高风险等级区的分布较为接近,而在极高危险区与中危险区的分布上,因易损性指标的调和,局部发生了等级变化。相比单一的危险性风险区划,福田区的少数范围极高危险区由于增加了应急避难场所,降低了易损性,使综合风险评级下调一级;同理,罗湖区南部的部分中危险区域由于易损性极高,使得综合风险评级上调一级。

由评估结果可知,在考虑城市社会与经济因素的情况下,洪涝危险性较高的地区未必存在高风险,而危险性较低的地区可能由于承灾体的高易损性而导致较高的风险水平,该认知有利于在防灾减灾的资源分配中明确重点,并从不同方面有针对性地考虑风险管理措施:对于无人居住的洪水高发地区,无须过度防洪;对于易损性低但有突出主导危险性因子的地区,可根据其主导因子对当地居民进行有所侧重的防护措施。对于极端降水量较高的罗湖区东部应尤其重视暴雨预警;对于研究区西北部边缘和东部,需增加应急避难场地,并充分利用应急避难场所的作用,及时组织协助居民与财产转移至安全地带,并在未来规划中引导高危险区的居民逐代向低危险区域搬迁;对于高易损性与高危险性并存的研究区东南部和南部,应重点给予全面的防护,从而最大限度地保护生命财产和挽回洪涝损失。当洪水无法通过常规途径宣泄,在现有洪涝预警技术体系发展成熟之前,研究的核心还应放在发挥人的能动性上,在应急管理上下功夫,在损失最小化的目标驱动下,疏散洪涝区人群,快速应急应对。

4 结 论

a.城市产流、河流过境洪水、风暴潮多重致灾因子的叠加影响是深圳河流域洪涝不容忽视的复杂危险性特征;下垫面高不透水率、高密度的人口与经济造成的高暴露性和防灾减灾能力不足是快速城市化地区洪涝灾害风险的突出特征。

b.深圳河流域内陆侧大部分面积都处于内涝风险高值区,极高的风险源和极高危险性与极高易损性并存。以福田区西南部至罗湖区西南部为中心的极高风险区成片分布,两区共同的风险成因在于河道上游洪水、不透水下垫面比例高、低平的地势、密集的人口与发达的经济,区别在于福田区受河口风暴潮影响更大,而罗湖区防灾减灾能力较弱。这些区域在洪涝风险管理与防灾减灾的资源分配中应处于优先地位,且应对福田区、罗湖区西南部增设应急避难场所。

c.基于强调城市社会属性与韧性的洪涝风险评估指标体系得到的洪涝危险性、易损性和综合风险评估结果,有利于实现因地制宜的防洪方案和更优的资金分配。本文建立的评价指标体系与深圳市气象局发布的《2019年深圳市防汛预案》中对深圳河湾流域防洪分区防御深圳河流域洪水及珠江口海潮二项洪灾因子的指导意见相符,洪水综合风险评估结果的可靠度得以佐证。

d.网络大数据在实时共享方面能弥补传统数据在时空分辨率与时效性方面的不足,满足城市洪涝风险评估对准确性的需求,今后可进一步挖掘大数据在评价指标创新上的应用潜力。