框架理论视域下缅甸《十一新闻》“一带一路”新闻报道研究

王 彤

(云南民族大学,云南 昆明 650504)

2023 年是“一带一路”倡议提出10 周年,自2013 年以来,习近平主席着眼人类未来命运及中国和世界发展趋势,提出“一带一路”倡议。十年来,在各方不懈努力下,共建“一带一路”倡议从理念逐渐化为行动,从愿景日趋成为现实,是推动构建人类命运共同体的重要实践平台。中国在高质量共建“一带一路”的同时,周边国家如何讲述中国故事、传递中国声音,“一带一路”倡议的国际传播效果以及当地民众接受和认可是值得深入探讨的问题。基于此,本文以缅甸媒体《十一新闻》关于“一带一路”报道为样本建立语料库,从框架理论视角出发,探讨缅甸媒体如何通过新闻文本建构独有的新闻框架,使其在传播文本中更加突出,从而形成对“一带一路”新闻事件意义的建构,最后本文总结《十一新闻》关于“一带一路”报道的叙事和话语框架特点,以期能对我国对外宣传提供借鉴。国内对于缅甸媒体新闻的研究有较多成果,如刘金萍(2023)在《缅甸<十一新闻>呈现的中国国家形象研究(2018-2021)》中对“一带一路”倡议、“华为系列事件”和新冠疫情三个案例分析认为该媒体报道总体呈现多元化和复杂化,中国国家形象积极与消极并存,[1]庞慧璘(2023)在《新时期中缅关系的媒体呈现》中认为中国展现了更加积极和主动的亲近态度,缅甸依旧保持着冷淡克制的中立姿态。[2]对于使用框架理论分析缅甸媒体新闻报道的研究也有不少,如罗琳花(2022)在《缅甸媒体对“一带一路”主题报道的框架分析》中选取官方媒体《新光报》和《镜报》并基于框架理论的高层次指标、中层次指标、低层次指标进行新闻报道话语分析,认为该媒体多以正面词汇来进行报道以及积极参与相关合作的态势。[3]但从现有研究来看,尽管诸多学者都从不同程度地强调了对缅甸媒体建构的中国形象研究的重要性,但专题探讨缅甸私营媒体对于“一带一路”报道的研究并不多见,更缺乏对缅甸媒体有关“一带一路”新闻报道和“一带一路”在缅甸宣介效果的系统性研究。因此,对这一问题进行系统性研究值得引起重视,所以本文选取对推动“一带一路”倡议方面扮演着重要的角色的缅甸私营媒体《十一新闻》2017 年5 月—2023 年10 月有关“一带一路”新闻报道进行框架分析,以期为国内有关“一带一路”对缅传播建设提供一些参考价值。

一、《十一新闻》“一带一路”新闻报道分析

(一) 框架理论

“框架”—词在学界最早可以追溯到人类学家、社会科学家格雷戈里·贝特森(Gregory Bateson)1955 年撰写的文章《一个关于游玩与梦幻的理论》(A Theory of Play and Fantasy)中认为心理治疗对框架操纵有依赖性,[4]框架理论最早出现在心理学研究,后来逐渐发展到传播学、社会学、政治学等领域,并在此基础上发展出了认知框架、新闻框架、行动框架、政治传播框架的研究模式。[5]直到1974 年美国社会学家欧文•戈夫曼(Erving Goffman)在《框架分析》—书中正式将框架概念用于传播学的研究,认为“我们倾向于根据主要框架来感知事件,我们使用的框架类型提供了一种描述它所应用的事件的方法。”[6]坦卡特提出的“框架列表”将量化的分析方法引入到新闻框架研究领域。[7]此外,利用框架理论对于媒体报道内容的分析的研究多注重内容分析法,即以新闻内容为切入点,去探讨传媒如何通过新闻文本建构新闻事实。

结合上述学者的研究,本文以框架理论为支撑,聚焦《十一新闻》新闻报道中框架如何被建构和框架带来的效果研究,进一步了解缅甸该媒体从何种角度报道中国的“一带一路”倡议,这对于中国如何进行外宣报道以更好地融入缅甸社会,获得更多的认可和信任具有重要意义。

(二) 研究样本选取与类目建构

本文选取《十一新闻》2017 年5 月—2023年10 月间以“一带一路”为主题的新闻报道作为分析样本的考虑有以下几点:

首先,2017 年缅甸纸媒不断受到市场的冲击,新媒体不断涌现出来,其中私营媒体颇受缅甸民众的喜欢,例如《十一新闻》、《前沿缅甸》、《伊洛瓦底》等等,私营媒体由于具有完善的管理体制和外来投资的支持,所以称为缅甸存在最多的机构,几乎占领了主流媒体的市场,在缅甸有很大的影响力。此外,《十一新闻》报道主要使用的语言是缅甸语,发行范围主要是仰光、内比都、曼德勒等各大城市,受众较广。最后,《十一新闻》作为缅甸私营媒体中重要刊物,多次发表关于中国的负面报道,甚至是虚假消息,严重影响了缅甸民众对中国的认同感,而这些不实的言论,给中国与缅甸的合作与交流带来了不利的影响,因此对该媒体的报道具有一定的研究价值。

新闻框架类目建构上,借鉴坦卡特提出的“框架列表”理论,本文对收集到的报道文本进行类目建构,统计类目包括报道数量、报道体裁、报道领域、报道视角和报道倾向五个类目进行“框架列表”分析。其中报道数量上,统计每年具体报道数量总体趋势和变化;报道体裁上,按照新闻报道常见体裁划分四类,分别为消息、通讯、专访、评论;报道领域上,根据收集的新闻具体划分为经济、政治、交通、疫情、农业、旅游领域,侧重《十一新闻》在报道“一带一路”对于不同领域的关注点;报道视角上,分为政府官方、专家和民众,以理解不同群体在“一带一路”报道中的立场和态度;报道态度倾向上,本文划分为正面、负面、中立三类,了解各方对于“一带一路”的态度倾向和评价,进而深入探究缅甸社会对于“一带一路”倡议的接受度。

(三) “一带一路”新闻报道的“框架列表”分析

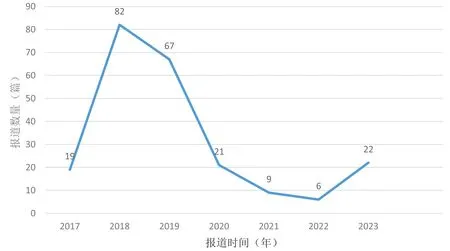

1.报道数量

从2017 年5 月到2023 年10 月期间,共计搜集226 篇有关“一带一路”报道的新闻。由图 1 得知,报道数量呈现先急速增加后又大幅度下降,从2022 年起又有小幅波动增加的趋势。2017 年《十一新闻》有关“一带一路”的报道总量为19 篇,2018 年报道总量为82 篇,同比增长了33.16%,2019 年报道总量为67 篇,2020 年报道总量为21 篇,同比下降了21.9%,2021 年报道总量为9 篇,2022 年报道总量为6 篇,截止2023 年8 月报道总量为13 篇,同比增加11.67%。可见《十一新闻》持续关注“一带一路”倡议并且在特殊年份节点报道数量有明显地增减。2017 年5 月15 日缅甸国务资政昂山素季来华分别出席了第一届“一带一路”国际合作高峰论坛,同年11 月,外交部长王毅在内比都提议建设“人字型”中缅经济走廊,打造三端支撑、三足鼎立的大合作格局,[8]12 月,中缅两国领导人就“一带一路”框架下共建中缅经济走廊达成共识,至此“一带一路”倡议走进缅甸媒体的视野中。2018 年相关报道的数量达到了整个收集范围的峰值。2018 年9 月,中缅双方签署共建中缅经济走廊的谅解备忘录,合作项目主要是仰光新城开发项目以及若开邦皎漂深水港项目。2020年1 月18 日,习近平主席在中缅建交70 周年之际对缅甸进行了国事访问,然而因新冠疫情相关项目推进受到影响,相关报道有所下降,直至中国宣布从2023 年开始优化调整疫情防控政策,取消大部分防疫限制措施,双方重视继续携手推进“一带一路”倡议,报道数量较前年小幅度增加。总体来看,《十一新闻》在双方领导人对“一带一路”倡议达成共识后,给予了高度的关注。

图1:2013-2023 年缅甸《十一新闻》“一带一路”新闻报道数量统计图

2.报道体裁

由图 2 可得,首先,消息是《十一新闻》最主要的报道体裁,占比63.27%,以简短的文字叙述及时报道最新的短篇新闻,能使得受众及时获取最新信息,是简短的新闻报道能快速向缅甸民众输出观点,初步建立起“一带一路”倡议中中国的形象。其次,在专访上所占比重较少,仅占1.33%,从内容来看,多以官员为主,包括中国驻缅甸大使、缅甸商务部部长的有关中缅经济走廊访谈。再次,通讯共有63 篇,占比27.88%,从内容看多与经济、政治有关,报道内容比消息更丰富,从“一带一路”的背景、推进措施进行具体描写,并且该媒体从多角度、多环节对该倡议进行报道,具有一定的议论性。最后,《十一新闻》就“一带一路”发布了18 篇评论,且多为中性评价,而关于文章相关报道方面,较少涉及有关分析“一带一路”倡议内涵的报道。

图2:《十一新闻》“一带一路”新闻报道体裁占比统计图

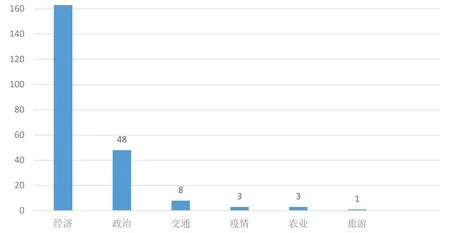

3.报道领域

新闻框架是经过筛选而组织起来的,有各媒体所可以强调并呈现的信息。由图 3 可知,《十一新闻》的“一带一路”新闻报道以中缅两国经济合作为主要内容,共计163 篇,重点关注能源领域合作,即天然气管道建设问题,其次是政治领域,共计48 篇,包括该倡议对两国政府间政治稳定、地区关系和国际关系的影响,再次,交通上则是侧重基础设施建设和互联互通的促进效应,最后,对两国边境疫情防控合作、疫苗援助、农业合作交流和国际丝路旅游联盟报道上报道数量较少但多为积极向好的态度。

图3:《十一新闻》“一带一路”新闻报道体裁占比统计图

4.报道视角

如表1 所示,对同一件新闻内容,从不同的角度出访,所得到的结果往往是不一样的,有时还会向受众传达出相反的信息。由表 1 可得,《十一新闻》报道视角涉及政府官方、专家和民众等。通过对样本的统计分析,该媒体从官方视角出发进行的报道多达184 篇,主要是从各级政府单位、国际官方组织等角度出发,报道两国政府对于推进该倡议做出的努力。采用专家视角的样本总数为34 篇,以访谈为主,对倡议中的具体政策的意义和国际形势进行深入剖析,具有较强的指导性。民间视角的报道主要体现在当地居民对实施“一带一路”的负面感受,还包括来自民间企业的片面认识。

表1:《十一新闻》“一带一路”新闻报道视角统计表

5.报道倾向

如图2 所示,从报道倾向上可得知该媒体对“一带一路”倡议的价值导向。由图 4 可得,报道倾向总体较为中立,而负面报道多于正面报道。在2017 年的报道中多为中性报道,包括中缅经济走廊备忘录的签署,两国领导人会晤商讨“一带一路”倡议有关问题;2018 年起就增加了的正反观点内容的报道,且多集中仰光新城建设、皎漂深海港有关民间负面观点以及沉重的债务危机的报道;2019 年关注缅甸在国际竞争中的角色,探讨“一带一路”中两国利益分配问题;2020 年则是报道习近平主席的出访和达成的合作项目;2021 年集中于两国疫情防控中的互帮互助以及“一带一路”在巴基斯坦、非洲国家的推进效果,2022 年开始更侧重于后疫情时代两国如何加快合作项目推进进行报道。

图4:《十一新闻》“一带一路”新闻报道体裁占比统计图

二、《十一新闻》“一带一路”新闻报道的叙事框架建构特点

新闻并非自然产物,包含了对社会现实的诠释和构建。在经过前文的五个维度下的量化分析的基础上,借鉴瑟曼特克和沃肯伯格提出的新闻报道中五种最常见的框架:冲突框架、人情味框架、经济影响框架、道德框架和责任框架,[9]并通过对选取的新闻报道样本的分析发现,该媒体叙事话语呈现出债务危机框架、协同互助框架、利益分配框架、大国关系框架四种新闻框架,从宏观层面着力宣传“一带一路”带来的威胁,以大切口反映中缅利益失调,同时侧重表现国际竞争中缅甸的战略地位。《十一新闻》对“一带一路”报道叙事中呈现出内隐叙事为主,并通过交错叙述增加新闻故事的层次感和复杂性。

(一)叙事者:内隐叙事,增加信服度

新闻叙事是强调对事实的准确性和真实性的高度重视。本文通过对样本的整理,援引热奈特对叙事者的分类标准,认为《十一新闻》总体为内隐叙事,内隐叙事是新闻报道中使用较普遍的讲述方式,以客观报道和暗示的方式,传递新闻事件的意义和价值,可以增强新闻报道的可信度和说服力,更好地引导公众的行为和思考方式。如在《仰光新城项目能否成为一个公平公正并由联邦负责的项目?》报道中“人们最不能接受的是利益分配不公平,仰光新城缺乏透明度,”[10]记者在其间没有表露身份,但也需要对当地人进行采访才能得到当地人的总体态度,但记者又被描述为中立的,而通过看似独立且中立客观的声音,生成对“一带一路”倡议一致负面的舆论。

(二)叙事时间:交错叙述,强化对话性

新闻文本的叙述本身就渗透着媒体时间结构化的思维,《十一新闻》的报道对故事的时间进程有敏锐的把握力。从时序上讲,多使用的是交错的叙述方式,正序、倒叙和插叙多样的叙事方式使得文本具有对话性。例如,在《中国表示将解决“一带一路”债务问题》文章开头使用倒叙引入,“中方表示债务危机将会得到解决”,[11]后从习近平提出倡议讲起,讲述“一带一路”项目内容,而后作者笔锋一转,插叙“一带一路”峰会举办情况和国际社会的反对声音,具有按对话体加以建构的特点,这种建构话语的方式,具有面向受众的定向性,加大倡议负面影响的传播,在新闻文本内容的选择和组织上使得其能达到预期效果。

三、《十一新闻》“一带一路”新闻报道的话语框架建构特点

传播学框架理论指出,采用不同的叙事框架,对同一个客观现实,会产生不同的效果。叙事框架定义了问题,分析了原因,做了道德判断,提出了解决对策,[12]而新闻报道的话语在叙事框架下以话语表达吸引公众注意力增强新闻感染力,从而影响社会舆论的导向。

(一) 话语偏激:“一带一路”项目中缅甸担任牺牲者角色

话语体系不只是客观事物的对象化呈现,更是为了客观事物的对象化塑造而进行话语引导。[13]《十一新闻》从2017—2019 年的报道中观点多为负面消极态度。2017 年该媒体开始引入“一带一路”倡议后,报道话语多是对该项目的负面评价,包括认为中国是要从地缘政治上获得对缅甸的优势、缅甸只能是中国获得某种战略部署目的的踏脚石,甚至告诫不要陷入中国利益战略之中,2018 年开始“债务危机”话题在《十一新闻》的“一带一路”新闻报道中占据了重要地位。《十一新闻》有关“一带一路”的50 篇负面报道,其中有12 篇都认为该项目会给国家带来债务危机,特别是对于无法承受高额债务的国家,其中包括非洲国家以及缅甸、巴基斯坦、斯里兰卡,并且指出中国基础设施建设贷款具有背后的政治性特点,并且多次强调中国的战略目的与政治企图,希望能通过此的论调来抹黑中国,引起相关缅甸民众的惶恐,破坏了中国在缅甸的国家形象。2019 年报道认为“一带一路”确实给缅甸带来益处,但是中国也获利不少,对双方的合作的利益分配提出质疑,话语实践导向功能是话语体系建构的基本归宿,进而使得缅甸民众对仰光新城项目出现抵触心理,损害中国的国际形象,中缅双方互信困境进一步加深。

(二) 话语创新:引导公众建构认同感

新闻本身就是社会性生产。在“一带一路”倡议下,该媒体的报道重点在于推动沿线国家的产业发展与合作。例如,《十一新闻》多次报道了中国与沿线国家在能源、基础设施、农业、旅游等领域的合作项目,《十一新闻》在相关正面报道中聚焦国家之间应该加强合作与互助,共同应对各种挑战。通过报道中缅的合作成果和互助精神,《十一新闻》积极推动“一带一路”沿线国家之间的协同合作,为这一倡议的深入推进提供了有力的舆论支持。报道内容包括中国从捐赠新冠疫苗到与缅甸当地企业合作生产疫苗,以及对“摩卡”气旋受灾民众和缅甸国家体育馆维修改造的援助,缅方则是在中国疫情较为严峻的情况下向中方捐赠大米,并且双方同意在一带一路”倡议背景下,努力推进中缅经济走廊建设发展,以更好实现缅甸经济发展,造福缅甸民众。

(三) 话语重构:大国竞争中缅甸目前仍观望为主

从2020 年以来,《十一新闻》报道倾向中立、观望态度,主要是集中对中国政府是否会就债务危机、军事战略等负面内容进行政策调整,并且特别关注在“一带一路”倡议的背景下,印太关系、中美关系大国关系。例如,美方称不会派代表参加“一带一路”论坛,而印度则是关注印太地区的经济和安全利益是否会受到阻碍。以此,给缅甸受众设定了理解“一带一路”的国际视角和价值导向。

话语是思想观念的载体,报道话语特点反映了《十一新闻》作为一家缅甸私营媒体对中国的报道重点和基本认知的转变。从纵向看,该媒体从推进项目、利益输送、倡议导向等方面对中国“一带一路”进行分析报道。经过“一带一路”的传入、推广的新闻报道历程,构建了该媒体独特话语体系,形成了在对“一带一路”中立观望的核心话语统领下,以反对“一带一路”为话语主线、蕴含消极心态的话语格局。

四、基于《十一新闻》“一带一路”新闻报道框架的反思

根据上述研究中对缅甸私营媒体《十一新闻》对“一带一路”宏观的叙事策略与微观的话语建构进行分析,总体来看,该媒体对中国的报道是中立消极的,这会使中缅之间的合作发展受阻,也会让两个国家交往过程中出现更多的摩擦,所以缅甸民众对中国的“一带一路”倡议正确认识还需要一定的时间,也需要双方的持续努力改进。

(一) 增加叙事深度,主动与当地媒体交流合作

掌握国际话语权是一项重要的核心竞争力,对于国家的形象和利益都至关重要。对于“一带一路”倡议的抹黑,我们需要积极发声,用事实和数据来反驳这些观点,并深入分析缅甸外债问题的本质,为双边合作提供有价值的决策参考。

此外,在向缅甸宣传介绍“一带一路”倡议相关项目时,我们要避免自言自语,积极与缅甸地方媒体进行沟通和合作,利用缅媒新闻发布渠道和影响力来表达中国的观点。此外,我们还可以通过社交媒体等渠道来加强与缅甸社会的互动和沟通。我们可以发布有关“一带一路”倡议的相关信息和动态,介绍相关项目的进展和成果。同时,我们也可以通过社交媒体平台与缅甸民众进行交流和互动,了解他们的想法和需求,为他们提供更多的信息和帮助。

(二) 重视民间话语体系建构,提高公众认同感

民心相通是中缅合作落实的基础。中方应加强领导人、民间组织之间的对话,扩大“中国声音”在海外媒体的自由,使其全面且客观的报道新闻,此外也要做好新闻和信息的宣传工作,建立一个全面的交流和协调网络,把重点放在增强公众获取相关项目资料的透明度和及时性上,让双方更加清楚地认识到对方的立场和需要。

同时,针对“债务陷阱论”等负面言论,中国媒体可以建立多个渠道建立沟通对话机制,共同探讨缅甸现存的外债问题及其解决对策,加强双边信息共享,改善沟通机制。为了提高缅甸民众对“一带一路”的认知,新闻媒体应赋予民众一定的发言权,提高报道的客观性。只有双方不断的沟通交流才能增强政治互信,并不断探索合理有效民心相通的路径,让中国的“一带一路”倡议真正获得世界民众的衷心认可。

五、结论

通过前文对《十一新闻》有关“一带一路”新闻报道框架建构分析,该媒体总体持中立观望态度。首先,整体来看,《十一新闻》相关报道以经济合作为主,多为官方视角,此外,在叙事框架上,以内隐叙事、交错叙述为特点,最后,在话语建构方面,历经偏激、创新、重构三个过程。总之,《十一新闻》的“一带一路”新闻报道具有一定的媒体特点和政治立场,将倡议描述为不合适、不合理的议题,定了一个内容内涵消极的推进价值。如何推动“一带一路”倡议理性阐释、话语建构,丰富话语传播内容、创新话语传播方式,做到政治话语和学术话语真正落实到民间话语,对外宣传过程中,缅甸民众集体认同感培养和提升等问题仍需要更深层的探究。