孔内深层强夯法处治湿陷性黄土地基效果分析

摘要:为消除湿陷性黄土湿陷性,提升地基承载力,文章提出采用孔内深层强夯法进行加固处治。根据施工现场实际情况制定孔内深层强夯法处治方案,并在完工后采用静荷载试验开展单桩承载力和桩间土承载力检测,计算得出各试验点地基承载力特征值均>200 kPa,达到了要求。另外,完工后湿陷性黄土地基孔隙比明显下降,干容重和压缩模量提高,地基土湿陷性基本消除,承载力明显提升,说明采用孔内深层强夯法处治达到了预期效果。

关键词:湿陷性黄土地基;孔内深层强夯法;静荷载试验;桩间土

中图分类号:U418.5 A 24 074 3

0 引言

山西省内黄土分布广泛,很多地区的黄土具有湿陷性,对公路施工会造成一定程度的危害。湿陷性黄土遇水后强度下降,路基结构会产生较大沉降[1],因此公路施工前必须对湿陷性黄土进行加固处理。据相关统计,山西省大约有50%的公路路基途经湿陷性黄土路段。以往公路工程建设施工过程中,在湿陷性黄土的处治方面积累了大量的施工经验[2]。但是各个地区湿陷性黄土的性质存在一定的差异,必须因地制宜制定加固方案,提升处治效果。常用的湿陷性黄土处理方法有强夯法、超挖换填法、沖击压实法和灰土挤密桩处治等[3]。为满足不同类型湿陷性黄土的加固处治要求,根据湿陷性黄土的成因、工程特性等各方面因素制定处治方案,工后采取措施进行质量检验。本文结合某高速公路湿陷性黄土地基加固处治施工实践,采用孔内深层强夯法进行处治,工后采用静载荷试验对地基承载力进行检测,确定处治效果。

1 工程概况

山西省内某高速公路采用双向六车道设计,整体式路基设计宽度为33.5 m,分离式路基设计宽度为16.75 m,其中行车道宽度为3.75 m,设计行车速度为100 km/h。设计荷载采用公路-Ⅰ级,桥梁涵洞设计洪水频率为1/100,地震动峰值加速度为0.20 g。该道路为山西省内重要的运煤通道,可有效减轻城市周边的交通运输压力。另外,该高速公路的建设还有利于加强交流、繁荣商品流通,有利于周边旅游事业的发展,服务地方经济的发展。

高速公路所处区域为大陆性季风气候,四季分明,春季干旱少雨多风;夏季炎热多雨,其中7~8月份为雨季,降雨量较大;秋季晴朗少雨昼夜温差较大;冬季寒冷多风降雨较少。该地区年最冷月份出现在1月,最低气温为-21 ℃,最热月份为7月,最高温度可达到39 ℃。公路沿线途经黄土地区,其中K66+385~K75+200段为湿陷性黄土路段。该施工区域黄土主要为第四纪更新世的马兰黄土状土,黄土层中垂直裂隙发育。经现场取样检测,K66+385~K85+200段黄土湿陷等级为中等。该路段湿陷性黄土层厚度为8.5~10 m,路基填筑高度为3~6 m。为提升该路段湿陷性黄土地基承载力,必须采取措施进行加固处治,拟采用孔内深层强夯法进行处治,并在施工现场布设临时排水设施,做好排水处理。

2 湿陷性黄土地基孔内深层强夯法处治方案

2.1 孔内深层强夯法处治方案

孔内深层强夯法简称DDC桩法,是在强夯技术的基础上发展起来的,按照“动力固结”机理对湿软地基进行处治[4],通过在施工现场采用重锤夯击成孔,然后在孔内回填素土、灰土等材料,最后使用异型重锤自下而上分层夯实孔内填料,形成稳定的桩体,可有效提升地基土变形模量,降低沉降,地基承载力可提升2~9倍。孔内填料在重锤夯实作用下,进一步挤密桩孔周边土体,进一步提升地基土和桩体复合地基结构抗变形能力[5],进而提升了地基土密实度和抗剪强度,有效改善地基土变形特性,提升地基承载力。

在施工现场选取K72+300~K72+400段作为试验路段,长度为100 m。通过现场地质勘察,得出试验段地基土物理力学参数如表1所示。

试验段湿陷性黄土地基采用孔内深层强夯法加固处治,主要施工方案如下:该项目试验段孔内深层强夯法设计桩径为d=1.0 m,桩长为11 m,桩间距为4.5 m,采用正三角形布置,加固区域为整个路基宽度范围,并向两侧延伸≥2 m。填料选择2∶8灰土,石灰粒径控制在10~20 mm,土颗粒粒径不超过桩孔直径的1/8,有机质含量≤10%。随拌随用,按施工进度制备,放置时间应≤24 h。严格控制灰土填料含水量,雨淋后不得使用。重夯机重锤质量为10 t,回填前先对孔底进行空夯,然后分层填筑,分层夯实。严格控制单次填料用量和锤击次数,保证夯实质量。孔内深层强夯法桩体施工完成后,挖除桩头后全幅强夯一遍,夯实能≥1 000 kN·m。强夯后整平采用16 t重型压路机碾压>5遍,然后分层摊铺300 mm后灰土垫层。

孔内深层强夯法处治湿陷性黄土地基效果分析/杨姣姣

2.2 确定夯击次数

在K72+300~K72+400段试验段内选取5个测点,分别位于K72+316、K72+342、K72+358、K72+374和K72+395断面。按照上述孔内深层强夯法施工方案进行试夯,在夯击过程中观测得到沉降量,整理观测结果如表2所示。

分析表2数据可知,在夯击5遍以前,沉降量随夯击次数的增加而大幅增加,5遍以后沉降增速趋缓。随夯击次数的增加沉降量随之增加,但二者之间没有明显的线性关系。夯击7遍后相邻两击的沉降量<30 mm,因此确定夯击次数为8击,具体根据强夯施工过程中沉降观测结果确定。另外,在强夯施工过程中,应注意控制夯锤落地位置,防止夯锤倾斜产生跃变现象。

3 湿陷性黄土地基处治效果检测分析

3.1 静荷载试验方案

该项目采用静荷载试验对湿陷性黄土地基孔内深层强夯法加固效果进行检测。试验段复合地基承载力检测共开展了6组试验,每组试验测点包括一组单桩静荷载试验和一组桩间土静荷载试验。

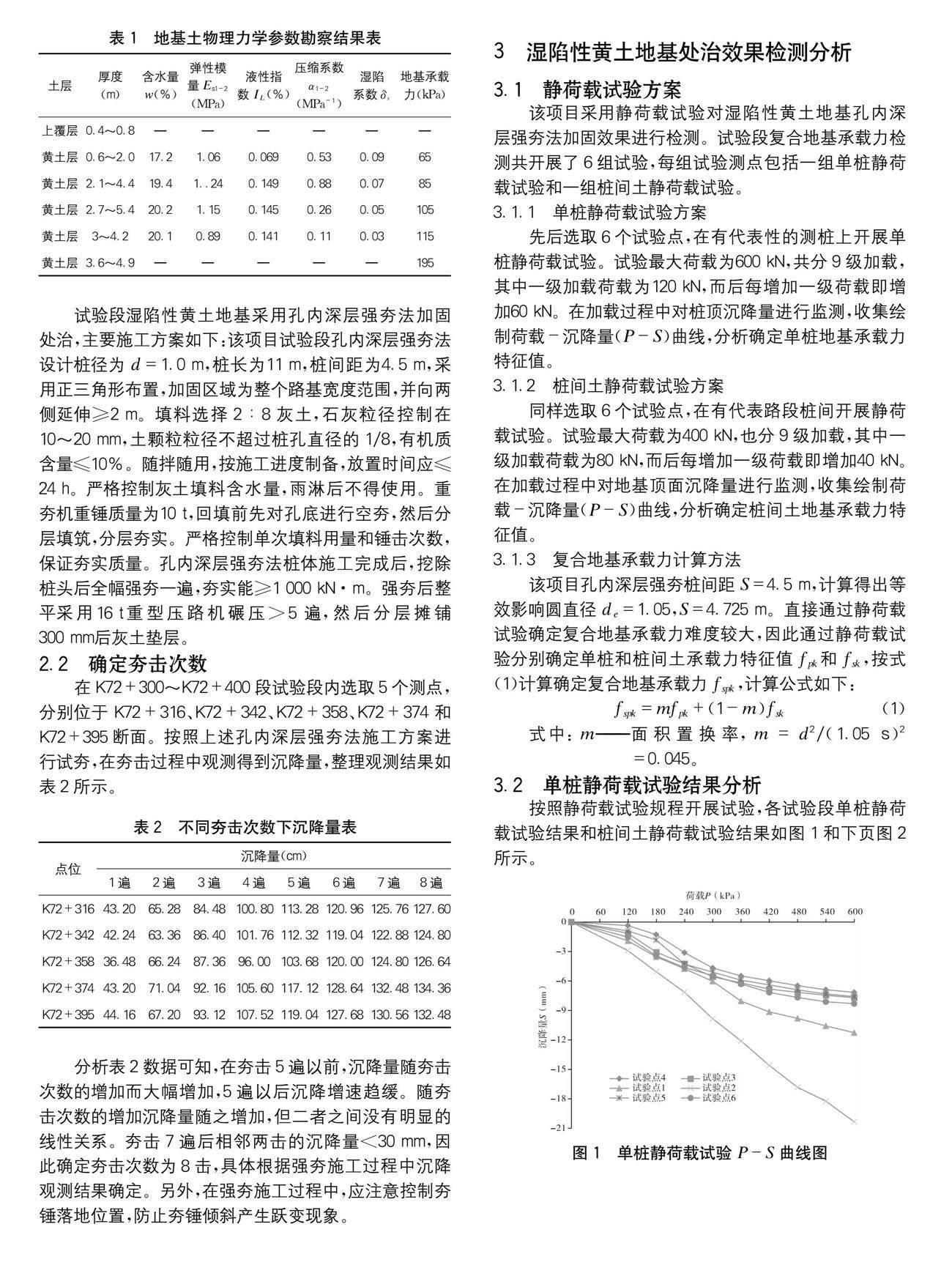

3.1.1 单桩静荷载试验方案

先后选取6个试验点,在有代表性的测桩上开展单桩静荷载试验。试验最大荷载为600 kN,共分9级加载,其中一级加载荷载为120 kN,而后每增加一级荷载即增加60 kN。在加载过程中对桩顶沉降量进行监测,收集绘制荷载-沉降量(P-S)曲线,分析确定单桩地基承载力特征值。

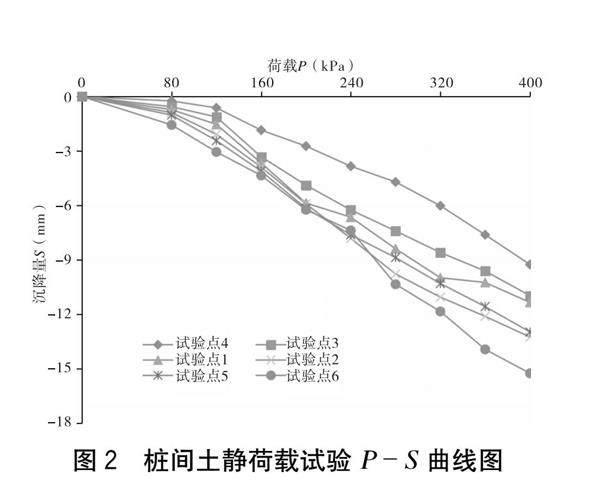

3.1.2 桩间土静荷载试验方案

同样选取6个试验点,在有代表路段桩间开展静荷载试验。试验最大荷载为400 kN,也分9级加载,其中一级加载荷载为80 kN,而后每增加一级荷载即增加40 kN。在加载过程中对地基顶面沉降量进行监测,收集绘制荷载-沉降量(P-S)曲线,分析确定桩间土地基承载力特征值。

3.1.3 复合地基承载力计算方法

该项目孔内深层强夯桩间距S=4.5 m,计算得出等效影响圆直径de=1.05,S=4.725 m。直接通过静荷载试验确定复合地基承載力难度较大,因此通过静荷载试验分别确定单桩和桩间土承载力特征值fpk和fsk,按式(1)计算确定复合地基承载力fspk,计算公式如下:

fspk=mfpk+(1-m)fsk(1)

式中:m——面积置换率,m=d2/(1.05 s)2=0.045。

3.2 单桩静荷载试验结果分析

按照静荷载试验规程开展试验,各试验段单桩静荷载试验结果和桩间土静荷载试验结果如图1和下页图2所示。

分析图1和图2可知,在试验荷载达到最大值时,单桩和桩间土P-S曲线均没有出现明显的比例界线点,即试验荷载未达到极限荷载,因此取S/d=0.01,即沉降量S=7.05 mm时所对应的荷载值作为承载力特征值。按照上述计算方法,单桩承载力fpk、桩间土地基承载力fsk和复合地基承载力fspk特征值计算结果如表3所示。

分析表2数据可知,采用孔内深层强夯法处治后,湿陷性黄土地基承载力得到了明显提升,各试验点地基承载力均超过了200 kPa,最小值为220 kPa,均达到了设计要求,说明采用孔内深层强夯法处治可有效消除湿陷性黄土的湿陷性,提升地基承载力。

3.3 桩间湿陷性黄土地基挤密效果分析

为确定湿陷性黄土地基加固后桩间土的湿陷性,完工后在施工现场取样检测桩间土的湿陷系数和其他物理力学指标。湿陷性黄土地基加固处治后,在试验段分别选取试验点,开挖18个探槽,对不同深度、不同位置的复合地基桩间土进行取样,先后取样150份原状土样,进行湿陷性检测,试验结果如表4所示。

分析表3所示试验结果,得出全部土样的湿陷系数均<0.015,说明采用孔内深层强夯法处治后绝大多数地基土的湿陷性被消除。另外,孔内深层强夯法处治后桩间土孔隙比大约下降了21.4%,干重度提高了22.9%,压缩模量提高了501.8%,说明处治后地基土压缩性明显下降,密实度显著提升,地基承载力得到了有效提升。

4 结语

以某高速公路湿陷性黄土地基为研究对象,根据地基勘察结果制定孔内深层强夯法加固方案,并在完工后开展静荷载试验和现场探孔取样试验,分析试验结果得出以下结论:

(1)根据单桩承载力和桩间土静荷载试验检测结果,计算得出各试验点复合地基承载力特征值均>200 kPa,满足设计要求。

(2)分析桩间土探孔土样试验检测结果,可知加固处治后地基土的压缩性明显下降,消除了地基土的湿陷性,提升了湿陷性黄土地基的承载力。

总之,采用孔内深层强夯法处治后有效消除了地基土的湿陷性,地基承载力明显提升,达到了预期加固效果。

参考文献

[1]王习渊,白立辉,曹 铖,等.湿陷性黄土条件下的强夯法地基处理施工技术[J].工程建设与设计,2022(14):131-133.

[2]成晓强.高速公路湿陷性黄土地基强夯处治分析[J].山东交通科技,2022(3):125-126,130.

[3]徐文涛,董宝志,于永堂,等.直接强夯法处理低含水量大厚度湿陷性黄土的效果分析[J].地基处理,2022,4(S1):134-143.

[4]许宏丽.强夯法处理湿陷性黄土地基施工技术要点分析[J].四川建材,2022,48(1):81-82.

[5]王 勋,李 晋,左 珅,等.鲁中地区坡积湿陷性黄土地基强夯有效加固深度研究[J].中外公路,2021,41(5):39-42.

收稿日期:2023-07-12