广东南岭国家级自然保护区两栖动物分类厘定*

龚粤宁 赵 健 刘志发 朱永亨 黄 敏 王昊天

(1.广东南岭国家级自然保护区管理局, 广东 乳源512727; 2.深圳双花木生物科技有限公司, 广东 深圳518052;3.中山大学生物博物馆, 广东 广州510275)

南岭国家级自然保护区在合并八宝山、 大顶山、 龙潭角、 秤架、 大东山等5 个省级自然保护区基础上于1994 年建立。 保护区位于广东省北部,与湖南省相接, 在行政上横跨清远市和韶关市,在地理上地处南岭山脉中段南麓, 以大东山和瑶山为主体, 地理坐标为东经112°40′~113°07′, 北纬24°39′~24°59′, 总面积5.84 万hm2, 是广东省面积最大、 生物多样性最丰富的自然保护区, 一直是广东省生物多样性研究和保护的热点区域。

近30 年来, 多位学者曾在保护区范围内开展过两栖动物调查。 陈万成等[1]报道南岭乳阳八宝山自然保护区两栖动物2 目10 种。 黎振昌[2-3]统计记录大东山保护区两栖动物12 种, 以省级新记录报道了华西蟾蜍Bufoandrewsi和桑植蛙Ranasangzhiensis。 香港嘉道理植物园于2000 年6 月下旬至7 月上旬, 完成了乳阳保护站、 大顶山、 龙潭角、 大东山和秤架的快速调查, 报道南岭保护区两栖动物23 种[4]。 此后亦有数篇文章先后报道了南岭国家级自然保护区的两栖动物, 其中梁启燊[5]报道南岭保护区两栖动物2 目7 科33 种; 龚世平等[6]报道2 目8 科44 种。 随着近年来分子生物学技术在系统分类学的广泛使用, 很多过去记录的物种的分类地位需要重新厘定。 另外, 2021年2 月和2023 年6 月发布新的《国家重点保护野生动物名录》 和《有重要生态、 科学、 社会价值的陆生野生动物名录》 (简称“三有名录” ), 一些物种的保护等级发生改变, 故对南岭国家级保护区两栖动物名录进行更新和完善尤为迫切, 也非常必要。

1 研究方法

1.1 调查范围

包括乳阳、 天井山、 秤架、 大东山和龙潭角等5 个片区。

1.2 调查方法

2008 年至2021 年, 开展了8 次快速调查;2021 年至2022 年, 开展了为期一年的调查监测,共完成4 次调查, 每个季度完成1 次调查, 均在夜间进行。 考虑到两栖类受气温、 湿度等影响较大,每样线在同一季节的不同夜晚做一次重复调查。共设30 条样线, 开展重复性监测调查, 样线覆盖南岭保护区各区域及各种生境类型。 每条样线长度500~1 000 m, 宽度5 ~10 m。 调查时3 人/组,沿设定样线行进, 速度为1 km/h。 记录物种和个体数量, 录制求偶期鸣声, 拍摄生态照片。

1.3 物种名录修订原则

物种名录以收集南岭保护区相关文献为基础,并结合长期以来的野外调查数据进行补充。 分类体系和物种名主要参考中国两栖类网站[7]、 《中国动物志: 两栖纲》[8-10]、 Amphibian Species of the World[11]等最新的分类学研究成果。

1.4 保护等级

国家重点保护等级认定: 依据国家林业和草原局、 农业农村部2021 年发布的《国家重点保护野生动物名录》。

“三有” 保护物种认定: 根据国家林业和草原局2023 年第17 号公告发布的《有重要生态、 科学、 社会价值的陆生野生动物名录》, 该名录未包括农业农村部管理的水生野生动物。

2 结果与分析

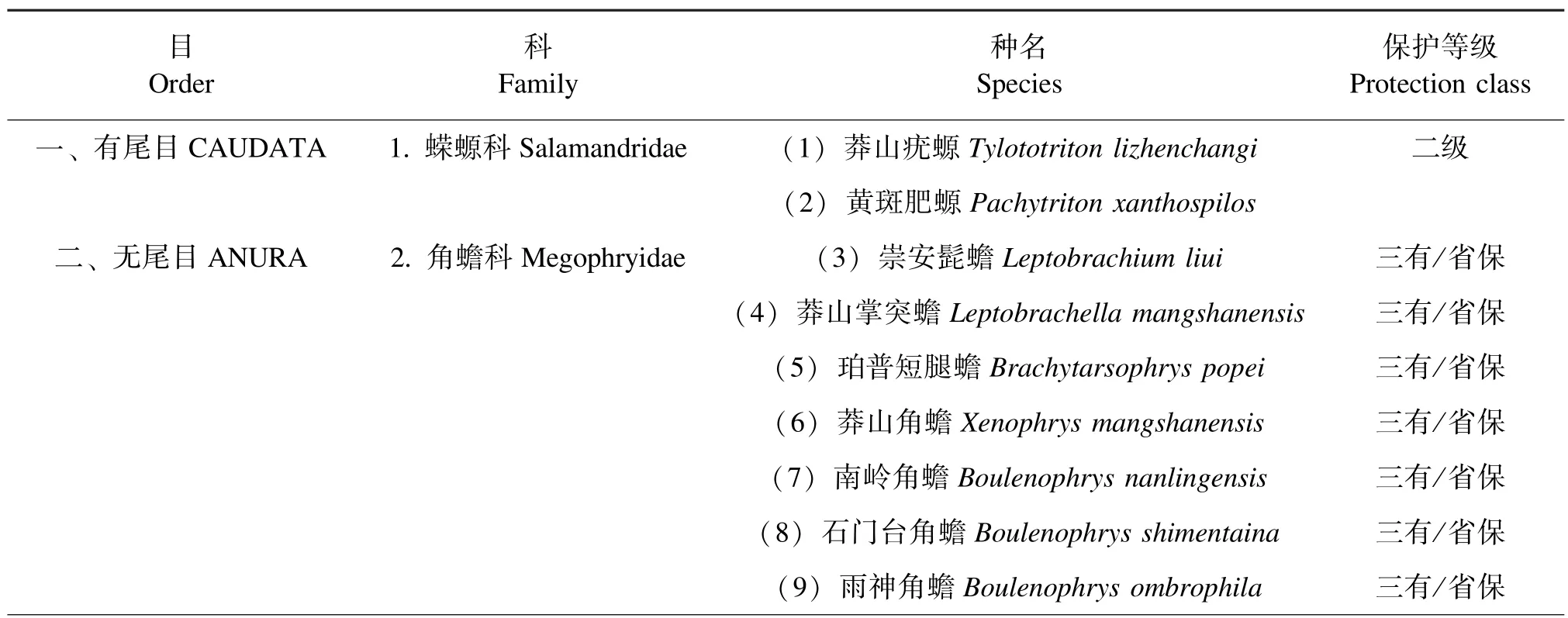

南岭保护区两栖动物文献所记录的两栖动物累计约60 种。 基于目前普遍认可和采纳的两栖动物分类系统和物种名录, 通过查阅相关标本, 确认南岭国家级自然保护区两栖动物为2 目8 科26属45 种(表1)。 对于早期文献已接受, 或王剀等[12]详细讨论过的分类阶元变动, 本文不再展开陈述。

表1 南岭国家级自然保护区两栖动物名录Table 1 List of amphibians in Nanling National Nature Reserve

2.1 名录修订

2.1.1 分类变动 龚世平等[6]将南岭保护区原记录的无斑肥螈Pachytritonlabiatus改订为张氏肥螈Pachytritonchangi, 并增加弓斑肥螈Pachytriton archospotus, 并未说明增加理由。 弓斑肥螈为沈猷慧等[13]2008 年发表新种, 分布地包括湘东南、赣西南以及粤北的东部。 Nishikawa 等[14]结合线粒体分子数据和形态特征命名张氏肥螈, 具体的模式产地未知。 Wu 等[15]将湖南莽山的肥螈描述为新种黄斑肥螈Pachytritonxanthospilos, 模式产地在湖南莽山。 Nishikawa 等[16]对比了张氏肥螈(先发表) 和黄斑肥螈(后发表) 的形态特征和遗传分化, 结果显示两个物种间差异均很小, 根据国际命名法规, 认为黄斑肥螈是张氏肥螈的次订同物异名。 Wu 和Murphy[17]认为张氏肥螈和黄斑肥螈存在一定的形态和遗传分化, 并且由于张氏肥螈的模式标本来自日本宠物市场, 模式产地未知, 无法进行样品采集以及核基因数据的分析,因此认为黄斑肥螈为有效种。 目前, 张氏肥螈仅知的分布地是广东南昆山[18]。 鉴于此, 本文暂将原记录的张氏肥螈和弓斑肥螈改为黄斑肥螈。

南岭保护区记录有2 种掌突蟾属物种, 分别是蟼掌突蟾Leptolalaxpelodytoides[4,19]和福建掌突蟾Leptolalaxliui[6]。 Hou 等[20]以湖南莽山为模式产地发表新种莽山掌突蟾Leptolalaxmangshanensis, 其分布地包括南岭保护区。 之后的研究将Leptolalax作为Leptobrachella的同物异名, 中文名未变[21]。 后续的研究表明, 南岭原记录的2种掌突蟾均为莽山掌突蟾Leptobrachellamangshanensis[22]。

徐剑等[23]首次报道了淡肩角蟾(现Boulenophrysboettgeri) 和挂墩角蟾(现B.kuatunensis)在南岭保护区的分布; 然而, 其在随后的文中再次报道淡肩角蟾和挂墩角蟾在粤北地区的分布时, 记录的分布地点是仁化(挂墩角蟾)、 始兴和南雄(淡肩角蟾), 而无南岭保护区。 龚世平等记录有短肢异角蟾(现短肢角蟾B.brachykolos)[24]。 Liu等[25]通过对国内角蟾亚科Megophryinae 的广泛采样和基因组学研究, 确认挂墩角蟾分布于江西、福建; 淡肩角蟾分布于武夷山脉、 玉山山脉、 黄山山脉、 天目山、 仙霞岭等区域; 短肢角蟾仅分布于深圳和香港。 Lyu 等[26]和Qi 等[27]分别对广义角蟾属Megophrys进行了分类整理, 最终确认了南岭国家级自然保护区范围内角蟾亚科物种共有5 种, 即南岭角蟾B.nanlingensis、 石门台角蟾B.shimeaina、 雨神角蟾B.ombrophila、 莽山角蟾Xenophrysmangshanensis和 珀 普 短 腿 蟾Brachytarsophryspopei。 因此, 南岭此前记录的白颌大角蟾、 短肢异角蟾、 淡肩角蟾、 粗皮角蟾Megophryspalpebralespinosa和挂墩角蟾, 均为以上5 种角蟾的误定。

黎振昌记录南岭保护区有华西蟾蜍Bufoandrewsi分布, 后华西蟾蜍被认为是中华蟾蜍的同物异名[28], 因此后续的研究中并未收录华西蟾蜍。近期的分子系统研究恢复了华西蟾蜍的有效性[29],因此本文亦恢复华西蟾蜍在南岭保护区的分布。

经检视华南师范大学馆藏的2 号采集于大东山鉴定为桑植蛙Ranasangzhiensis(桑植趾沟蛙Pseudoranasangzhiensis) 和黑耳水蛙Hylarana(Sylvirana)nigrotympanica的标本(无标本号),确认均为寒露林蛙R.hanluica; 此外, 黎振昌等编著的《广东两栖动物和爬行动物》[19]中44 页桑植趾沟蛙的图片亦是寒露林蛙。 日本林蛙R.japonica和镇海林蛙R.zhenhaiensis均是长肢林蛙R.longicrus的误定。 被鉴定为绿臭蛙Odorrana margaretae的标本 (无标本号) 是黄岗臭蛙O.huanggangensis, 属于色斑变异, 同样的变异在云开山等地亦有发现。 原记录于南岭保护区的大绿臭蛙O.graminea最近研究被认为是龙头山臭蛙O.leporipes, 真正的大绿臭蛙只分布于海南岛、 粤西和广西东部[30]。

南岭保护区的弹琴蛙Nidiranaadenopleura已被Lyu 等[31]描述为新种粤琴蛙Nidiranaguangdongensis。

根据分子系统研究, 广东的斑腿泛树蛙Polypedatesmegacephalus和布氏泛树蛙P.braueri种群以曲江龙头山、 乳源大峡谷为界, 以北的种群为布氏泛树蛙, 以南的种群为斑腿泛树蛙, 因此,南岭种群应为布氏泛树蛙。

丁向运等[32]报道在南岭保护区发现白线树蛙Rhacophorusleucofasciatus。 但该记录最近被认为是大树蛙亚成体的误订[33], 本文接受这一观点,移除白线树蛙在南岭的记录。

2.1.2 新增记录 结合文献和调查结果, 增补7种发现于南岭国家级自然保护区新种及记录种,分别是莽山疣螈Tylototritonlizhenchangi[34]、 南岭角蟾、 雨神角蟾、 侏树蛙Zhangixalusminimus、 峨眉树蛙Z.omeimontis[33]、 北部湾棱皮树蛙Thelodermacorticale和广东纤树蛙Gracixalusguangdongensis[35]。

2.1.3 错误和存疑记录移除 徐剑等[23]同时记录了华西雨蛙腾冲亚种Hylaannectanstengchongensis、 华南雨蛙H.simplex、 无斑雨蛙H.immaculata与中国雨蛙H.chinensis4 种雨蛙。 其中华西雨蛙(腾冲亚种) 目前已知只分布于腾冲、龙陵、 盈江等地, 广东南岭远离其分布区。 其后关于南岭两栖动物的文献再无该种记录, 其他学者的两栖动物文献中也未见引用。 该文也是华南雨蛙和无斑雨蛙在粤北南岭山脉的首次报道, 在徐剑随后的文章中, 再次报道了华南雨蛙和无斑雨蛙, 并明确华南雨蛙分布于乳源、 无斑雨蛙分布于乳源和阳山[24], 此后的南岭保护区无斑雨蛙和华南雨蛙的记录均引自这篇文献。 但梁启燊的广东南岭国家级自然保护区生物多样性研究报告中仅报道南岭分布2 种雨蛙, 即中国雨蛙和华南雨蛙, 其中华南雨蛙记录于大东山, 中国雨蛙记录于大东山以外的区域[5]。 自2010 年以来, 本团队在南岭山脉, 包括南岭国家级自然保护区开展了频密的调查, 均未发现该地区有华南雨蛙和无斑雨蛙的分布, 《广东两栖动物和爬行动物》[19]第36 页无斑雨蛙照片实为侏树蛙。 相反, 三港雨蛙Hsanchiangensis在保护区范围内尽管种群数量不大, 但广泛分布, 其独特的繁殖期叫声, 很容易被记录到。 鉴于前人文献中均无三港雨蛙的记录, 南岭保护区范围的华南雨蛙和无斑雨蛙很可能是三港雨蛙的误定。

天台粗皮蛙(现Glandiranatientaiensis) 是中国特有种, 分布于浙江和安徽南部(黄山山系和九华山山系) 的连片区域, 广东南岭溪头的记录远离其分布区, 其描述中有“跟部重叠” 与天台粗皮蛙的鉴定特征不符。 同时该记录除被黎振昌等和龚世平引用外, 国内权威两栖动物志书均未引用, 即目前公认天台粗皮蛙的分布只限定在浙江和皖南区域, 无其他区域分布。

徐剑等[23]首次报道了长趾纤蛙Hylaranamacrodactyla、 台 北 纤 蛙H.taipehensis、 尖 舌 浮 蛙Occidozygalima和花狭口蛙Kaloulapulchra在南岭保护区的分布; 次年, 徐剑等[24]在《广东北部亚热带雨林两栖动物物种多样性及其保护》 一文中再次报道了这4 种蛙在粤北地区的分布, 但分布地点却不一样, 该文报道的长趾纤蛙分布地是翁源和清远, 尖舌浮蛙分布地是南雄, 花狭口蛙分布地是始兴, 台北纤蛙分布地是乳源。 同一物种的分布在作者同一时期发表的2 篇文章中相互矛盾。

综上所述, 在获得新证据前, 建议将以上存疑物种记录, 暂不收录进南岭保护区的发布名录。

2.2 保护物种

国家级重点保护动物3 种, 即莽山疣螈、 乐东蟾蜍Ingerophrynusledongensis和虎纹蛙Hoplobatrachuschinensis, 均为国家二级重点保护动物。三有名录物种17 种。 广东省重点保护动物8 种:由于角蟾科全科列为省重点保护野生动物, 因此该科5 属7 种均为省重点保护动物, 此外, 峨眉树蛙亦是广东省重点保护动物。

3 结论

本文在分析并整理前人文献的基础上, 对广东南岭国家级自然保护区两栖动物名录进行厘定。最终厘定两栖动物为2 目8 科26 属45 种, 包括有尾目1 科2 属2 种, 无尾目7 科24 属43 种。 其中国家二级重点保护动物3 种, 三有名录物种17 种,广东省重点保护动物8 种。