基于教材数学知识变化的高中物理跨学科教学探索

——以新旧人教版高中物理必修1、必修2 为例

刁云强,陈 望

重庆市合川中学,重庆 401520

依据2016 年9 月《中国学生发展核心素养》的文件精神,教育应以“培养全面发展的人”为核心,培养学生处理实际问题的能力,为学生的终身发展奠基[1]。至此,关于核心素养的研究和实践在教学一线正式展开,“实际问题”的复杂性使跨学科教学成为教育教学的必然关切。2022 年跨学科实践作为一级主题编入《义务教育物理课程标准》[2],要求一线教师打破学科局限,将培养学生解决问题的能力作为教学的重要目标之一。但是跨学科教学仍面临课程领导、教师思维、教学创新、组织情况等诸多困境[3]。因此,作为教师应在现有条件下,充分运用已有资源,主动探索、创新思维,打破形式桎梏,将跨学科理念碎片化地融入到日常教学中,寻求培养学生核心素养的有效途径。

物理和数学的关系,使数理跨学科教学具有天然优势。物理学是自然科学领域的基础学科,研究自然界物质的基本结构、相互作用和运动规律[4]。数学既是运算和推理问题的重要工具,又是表达和交流问题的语言[5],大量物理概念的定义需要借助数学知识,很多物理规律的得出需要严密的数学推理。著名的物理学家杨振宁曾说:“可以用两片生长在同一根管茎上的叶子,来形象化地说明数学与物理之间的关系。数学与物理是同命相连的!它们的生命线交接在一起。”[6]杨振宁先生的话深刻地揭示了数学和物理同生共长、相互促进的关系。数学作为自然科学基础中的基础,天然与物理、化学、生物、社会学等各个领域都有紧密联系,在物理学习中学会应用数学,感受数学之美,为学生在其他领域应用数学知识打下坚实的基础。

教科书是教师教学的重要依据和学生学习的主要资料,也是发展学生核心素养的重要载体[7]。本文立足于学生的终身发展,通过对人教版2004年版和2019 年版高中物理教材(以下分别简称“旧教材”和“新教材”)必修1、必修2 的对比研究,厘清教材中四种数学知识的具体变化,帮助教育工作者和学生从数学的角度认识物理教材,挖掘其中数学知识相关内容的教育内核,以期从教师熟悉的内容探索数学和物理跨学科教学的新视角,突破跨学科教学的思维困境。

1 新旧物理教材中四种数学知识的总体情况

表1 统计了向量图片、函数图像、比值定义法、极限法四种重要的数学知识在两版教材中的频数和百分比。若某一张图片同时涉及了两种数学知识,分别计入,但合计则只计一次。

表1 新旧教材中数学知识总数统计

从表1 可以看出,新教材与旧教材相比,四种数学知识的总数略有减少。数学知识总数略减少的主要原因是向量图片出现的频数和比例都减少。函数图像出现的频数和比例略有增加;比值定义法和极限法出现的频数不变,比例略有增加。教材中向量图片、函数图像、比值定义法、极限法出现的频数相差较大,其中向量图片出现的频数最大,比例超过总数的三分之二;函数图像出现的频数较少,占比约为20%;比值定义法和极限法的占比极少。

通过以上分析发现,向量图片最多,原因是两版教材必修1、必修2 都以力与运动为主,力与运动主要研究力、加速度、速度、位移等矢量及其关系,基于向量可以把力与运动的内容构建成一个跨学科培养学生核心素养的体系(图1),从而培养学生运用数学描述物理量的能力、数学建模能力、逻辑推理能力、运用数学模型解决物理问题的能力。

位移和力都是人们从生活中抽象总结、定义的物理量,引导学生认识位移、力和建立位移、力的概念的过程,就是建立物理模型的过程,也叫作数学建模。这些依赖向量建立基本模型的过程,培养了学生运用向量描述物理量的能力,奠定了运用数学方法解决物理问题的基础。在位移的基础上引入时间,用比值定义法建立速度、加速度的概念,通过牛顿第二定律将力与加速度联系起来,这就是建立物理概念和概念间联系的过程,科学家们在这个过程中需要严密的逻辑推理能力、丰富的想象以及大胆的猜测。教师站在数学、物理跨学科教学的角度,就可以发现,这是一个以矢量为基本物理量的培养学生科学思维的新体系。

2 四种数学知识在两版物理教材中的情况对比

表2 统计了两版物理教材必修1、必修2 中四种典型数学知识的具体情况。

表2 新旧两版教材中四种数学知识的对比情况

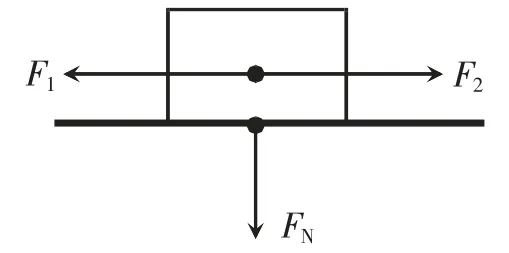

其中,“删除”指新教材中没有,而旧教材中有的内容;“新增”指新教材中有,而旧教材中没有的内容;“相同”指的是图片完全相同或者知识点内容表达的意义相同,如果知识点仅仅语言发生变化或者排版进行了调整,表达的意义不变,也算作相同;“更改”指的是图片在原有基础上有改进,或文字阐述内容表达的含义发生了变化。如旧教材必修1 第59页图3.3-5(图2),不仅雪橇的受力没有画完整,还画了地面所受压力,这样容易误导学生;新教材必修1 第61页图3.2-2(图3),选定雪橇为研究对象,并对其进行了完整的受力分析,这样更改后就成为了一个标准的受力分析图。

图2 受力分析图(旧教材)

图3 受力分析图(新教材)

从表2 可以看出,两版教材中四种典型数学知识与原来相同的比例最大,具体情况如下:相同的向量图片38 处,占新教材向量图片总数的49.4%;相同的函数图像14 处,占新教材函数图像总数的56%;比值定义法相同的有4 处,占新教材比值定义法总数的66.7%;极限法相同的有8处,占新教材极限法总数的66.7%。从这一组数据可以看出,虽然两版教材中的几种典型数学知识大部分内容一样,但也有部分内容发生了变化。这说明物理教材中的数学知识具有严密的逻辑基础,这些无法更改,但是编者依据新课程标准的要求进行了精心设计和改进,下面详细说明。

“更改”的向量图片有14 处,占新教材向量图片总数的18.2%;“更改”的函数图像仅有2 处,占新教材函数图像总数的8%;“更改”的比值定义法有2 处,占新教材比值定义法总数的33.3%;“更改”的极限法有3 处,占新教材极限法总数的25%。每一处更改都有其目的,下面对每种数学知识的更改进行举例说明。

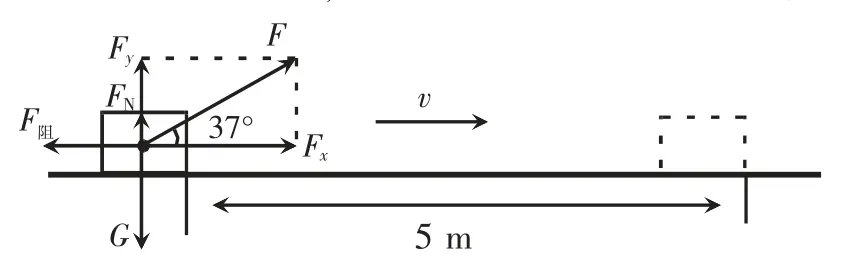

(1)向量图片的更改。例如,新教材必修2 第76页图8.1-3(图4)完善了旧教材必修2 第59页图7.2-7(图5)的受力分析,进行规范的正交分解,还增加了运动过程示意图,为学生分析问题做了良好的示范,从而促进学生科学思维的发展。

图4 受力分析图(新教材)

图5 受力分析图(旧教材)

(2)函数图像的更改。例如,旧教材必修1 第56页图3.2-6,用手拉弹簧不能测定弹力的大小,直接给出弹簧伸长量和弹力的关系缺乏思维过程(图略)。新教材必修1 第58页图3.1-8 甲的装置图,实际上给出了一套可操作的实验方案。学生可以通过悬挂钩码,定量控制弹力大小,通过刻度尺读出弹簧的原长及挂钩码后弹簧的长度,再依据测出的数据,在图3.1-8 乙画出弹簧弹力和伸长量的关系图像(图略)。新教材使学生经历了胡克定律的建立过程,符合新课标中“通过实验,了解胡克定律”的要求,让学生经历了像科学家一样的探索过程。

(3)比值定义法的更改。例如,新教材必修1第25页,在运用比值定义法定义加速度的同时增加了比值定义法的概念。

(4)极限法的更改。例如,新教材必修2 将向心加速度公式的推导过程改到“拓展学习”栏目,在原有方法引导的基础上增加了全部的思维过程和理论推导过程,并两次运用到极限思想。

向量图片在新教材必修1、必修2 中新增25处,占新教材中向量图片总数的32.5%,删除30处;函数图像新增9 处,占新教材中函数图像总数的36%,删除6 处;比值定义法既没有增加,也没有删除;极限法新增1 处,占新教材极限法总数的8.3%,删除1 处。为了符合新课标的要求和新课改的思想,每一处的增删都非常慎重。向量图片的增删最多,例如新教材必修1 第72页“问题”栏目增加了甲、乙、丙、丁四幅向量图,增加了第73页的图3.5-1、第74页的图3.5-3、图3.5-4,这一系列图片的新增对应增加了第三章第5 节“共点力的平衡”这一节,突出了力的正交分解这一重点和难点,使教材内容与教学实际更相符;删除了旧教材必修1第63页的图3.4-5、图3.4-6,对应删除了“共点力”这一内容。两版教材中有多处因内容整合进行了增删。函数图像的增删较少,例如新教材必修1 第48页增加了图2.4-4手机测自由落体的手机截屏,体现了物理学与社会发展相互促进,符合近年智能手机全面普及的现状,也是目前条件下大多数学生可操作的实验,新教材利用新科技描绘函数图像的还有几处;删除的如旧教材必修1 第32页的图2.1-2,是由于“匀变速直线运动”这一实验在新教材中要求学生自己建立平面直角坐标系并画图。极限法内容的新增和删除都只有一次,是由于新课标只要求定性了解弹性势能,所以删去了“探究弹性势能的表达式”一节,删除了用微元法推导弹性势能表达式的过程,只用一个主题定性描述弹性势能。

3 从跨学科视角寻求培养学生科学思维的内容——以比值定义法和极限法为例

新教材是在《普通高中物理课程标准(2017年版)》发布后,为了落实课程改革的要求编写的。专家们对新教材进行全面规划,以循序渐进地培养学生的科学思维。下面从数理跨学科视角探索培养学生学科核心素养的新切入点。例如,比值定义法是建立物理量之间关系的重要方法,利用比值定义法定义的物理量具有鲜明的特点;极限法及其包含的思维方式是科学推理的一种典型方法。这里以比值定义法和极限法为例,对新教材围绕这两种数学知识的内容进行梳理,并对其培养学生科学思维的具体情况进行详细分析。

3.1 比值定义法

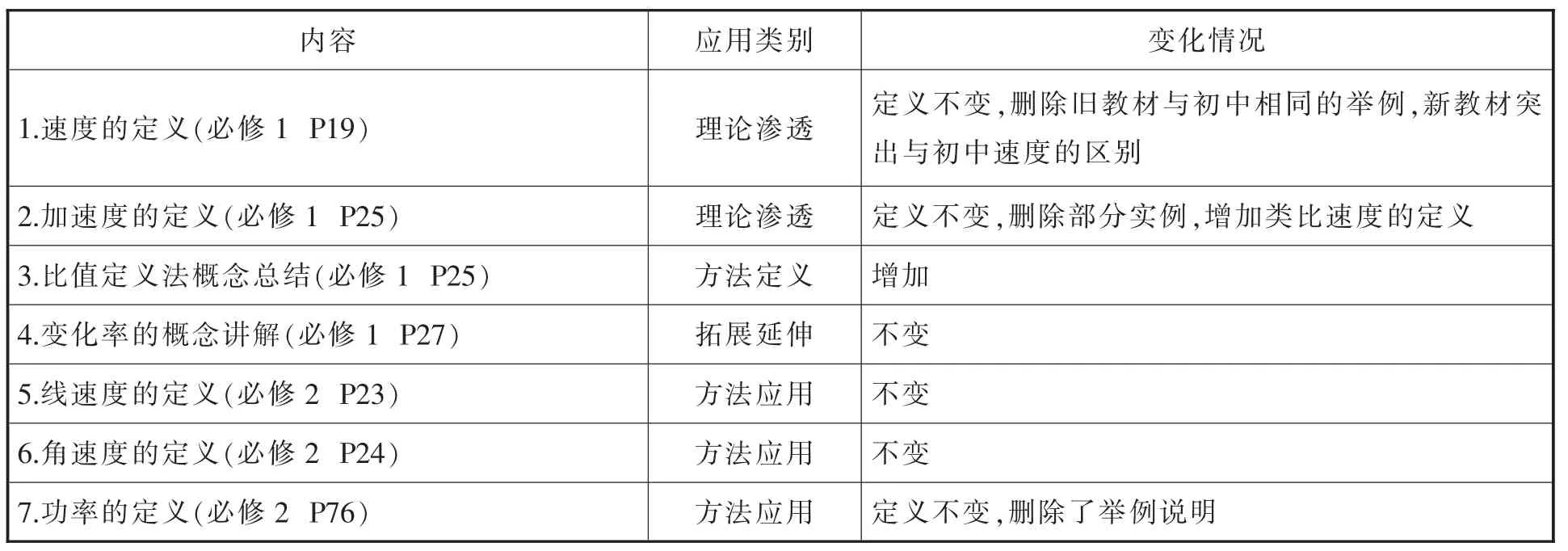

表3 统计了新教材必修1、必修2 中涉及比值定义法的具体知识及其在旧教材基础上的变化。新教材以“速度”和“加速度”两个实例,让学生初步接触比值定义法,在此基础上总结比值定义法的定义,在“拓展延伸”中将一切描述变化快慢的物理量总结为“变化率”,然后在“线速度”“加速度”“功率”等概念的定义过程中应用。从跨学科教学的视角出发,将教材中比值定义法所涉及的知识纵向排列,发现这一系列内容有助于层层推进地培养学生的科学思维。

表3 新教材必修1、必修2 中比值定义法相关内容和变化统计

新教材在原有内容的基础上,增加科学思维的内容。对比新旧两版教材,发现比值定义法定义的概念没有变化,但是引导学生理解概念的方式发生了变化。旧教材着重概念本身的理解,一个概念通常举多个例子进行说明,新教材删除部分举例,增加理论说明、类比等方法,引导学生从理论角度理解概念,从而促进学生熟悉并理解科学思维和科学方法。同时,新教材增加了比值定义法的定义。通过比值定义法在新旧教材中的比较可以看出:旧教材着眼于知识本身,新课程改革后不仅重视知识,也重视这些知识得出过程中所用到的思维方法,新教材十分重视从思维角度理解物理知识,将比值定义法这种科学思维由浅入深、层层深入地渗透在全书中。

3.2 极限法

表4 统计了新教材必修1、必修2 中涉及极限法的内容以及与旧教材相比发生的变化。极限法是基于微分思想的一种思维方式,学生在高三初步接触微分,大学才深入学习。高一的学生理解极限法非常困难,但是在很多物理问题的学习过程中必须用到极限思想。新教材首先通过“瞬时速度”的学习,让学生初步感受极限思想,接着通过测量平均速度和瞬时速度,让学生在实践中感受平均速度和瞬时速度在测量中的联系,其目的在于让学生从理论和实验的角度初步认识极限法;然后在“拓展学习”栏目中讲解传感器测速度的原理,揭示了现实中测速的本质是测足够短时间内运动的平均速度;接着介绍“变化率”,借助极限思想理解“加速度”在内的生活中的各种变化的快慢,进一步拓展极限法的应用。符合新课标的相关要求:“通过瞬时速度和加速度概念的构建,体会科学思维中的抽象方法和物理问题研究中的极限方法”[4]。又由于极限法难度大,在高中物理教学中应用广泛,教材中运用极限法推导匀变速运动,运用极限法理解速度方向,从应用和理论角度加深对极限法的理解。从总体来看,新教材必修1 中主要是初步认识和理解极限思想,而必修2 则是应用极限思想理解一些较复杂的内容。从跨学科的视角审视涉及极限法的一系列内容,发现表4 中罗列的内容,将数学和物理有机结合起来,可以串联成一系列培养学生核心素养、拓展思维的大主题,由易到难,先学习再应用,既有拓展又有深度。

表4 新教材必修1、必修2 中极限法相关内容及变化统计

关于极限法相关内容的变化,具有概念不变、细节调整较多的特点。增加了运用极限法理解线速度,运用极限法理解速度方向,促进科学思维发展。新教材正视极限思想的难度,“运用极限法推导匀变速直线运动的公式”“运用极限法推导物体沿曲面下滑时重力做的功”比旧教材拓展得更深入,并调整到“拓展学习”栏目供学有余力的学生学习。对比两版教材中极限法的相关内容,新教材系统化、多样化地依照课程标准的要求培养学生的科学思维。

4 结论与建议

经过调查和分析发现,新教材保留了大量旧教材中的数学知识,这些不变的数学知识展示了物理知识的内在逻辑;为了适应新课程改革的要求,培养学生的科学思维,教材中增加了科学思维的理论知识(如比值定义法的定义),将科学思维明确化,增加理论说明进行思维引导;新教材将原来直接给出的函数图像和结论删除,并让学生自己去实验、绘制图表、探索规律;教材对涉及最新科技成果的内容和图片进行更新,运用传感器、计算机、手机等科技产品得出函数图像,准确、真实地反映物理量间的关系;以典型数学知识为核心梳理物理知识,发现这些物理知识又构成了一个由浅入深、层层深入地发展学生科学思维的体系。

基于以上分析,提出如下建议:

(1)充分重视教材中物理公式和定理得出过程中的数学推导,这些不变的数学知识展示了科学家发现这些公式和定理的思维过程,是进行跨学科教学的素材,也是培养学生逻辑思维的最好素材。

(2)在课堂中进行科学思维的教学,让学生像科学家一样探索和思考,参与实验过程、数据测量、图表绘制和规律探索,并进行科学思维理论的引导和点拨,将科学思维明确化。

(3)充分关注教材中数学知识的变化部分,让学生学会用向量图、函数图像等数学工具描述物理现象、探索物理规律,学会运用现代科技成果进行科学探索,从而培养出更能适应现代社会发展的学生。

(4)有意识地站在发展科学思维的高度思考教学,从数学知识的角度挖掘教材,以思维发展为核心进行跨学科教学的主题设计,比如以比值定义法、极限法为核心的大主题教学设计,突破了跨学科教学的难点,将培养学生的科学思维融入到日常教学中。

(5)在教学过程中启发学生从不同的角度思考问题、解决问题,给予学生更多思考的空间、动手的机会,只有学生打破思维桎梏,并不断在实践中应用,才能创造性地解决学习和生活中的问题,适应社会的发展。