乡村振兴背景下农业产业强镇空间分布特征及影响因素

时浩楠

[内容提要] 农业产业强镇建设是乡村产业振兴的重要内容和有力抓手。运用最近邻指数、核密度分析、空间趋势面分析等方法对811个农业产业强镇的空间分布特征进行分析,并利用地理探测器探测其影响因素。结果表明:①从全国尺度看,农业产业强镇呈现出显著的空间集聚分布特征,形成鲁豫交界、苏浙交界、川渝交界三个高密度核心区。②从省域尺度看,山东、河南、四川是主要的农业产业强镇分布省份,农业产业强镇在省际间表现出“东高西低、南北持平”的空间分布格局。③农业机械化、农业人力资本、财政支农是农业产业强镇空间分布的主要影响因素,各影响因素的交互作用强化了农业产业强镇空间分异效果,农业机械化与农业人力资本、农业人力资本与农业产业结构为影响农业产业强镇的主导交互因素。

一、引言

为推动实施乡村振兴战略,农业农村部、财政部于2018年开始启动实施农业产业强镇示范建设,自此农业产业强镇开始进入大众视野。今年的中央一号文件更是提出要推进农业产业强镇建设,培育优势特色产业集群。随着相关政策文件的陆续出台,农业产业强镇在乡村振兴中的重要性得到不断彰显,社会各界对其关注度也在持续升温。

乡村振兴不仅是推进城乡进一步融合发展以及乡村自身可持续发展的重大战略,也是成功破解"三农"难题,实现全面小康社会的必然要求[1]。而党的十九大报告对乡村振兴总要求的第一条就是“产业兴旺”,因此乡村振兴离不开乡村产业振兴,后者是乡村振兴的物质基础[2]。学者们针对乡村产业振兴的模式进行了深入研究,如曾广录和秦小珊根据湖南省的发展实际情况,提出乡村产业振兴模式主要包括休闲旅游型、农旅融合型、特色农业型、文化传承型与综合治理型等五种[3]。张占仓在对河南省30个县市现场调研以及对上海、江苏等5个省市针对性调研的基础上,归纳总结出了河南省乡村产业振兴的10种地域模式[4]。汪厚庭以皖南山区乡村为研究区域,分析了山区乡村产业振兴的有效模式,并主张以乡村产业振兴为突破口,对乡村进行综合治理[5]。许汉泽认为乡村产业振兴的本质是实现小农户与现代农业、大市场之间的有效链接,并探讨了H县"镇园产业联盟"这一产业振兴模式的微观运作机制与内在逻辑[6]。

此外,乡村产业振兴路径也是学者们关注的一个焦点问题。廖嗨烽等在对文献进行梳理的基础上,将乡村产业振兴路径归纳总结为基于区域差异型、基于要素资源型以及基于产业发展方向型三大类[7]。林俐通过对四川藏区乡村产业振兴的基础条件分析,指出发展乡村现代农牧业、促进乡村农牧文旅融合、实现绿色生态产业提质增效、加强城乡产业互动互补以及提高乡村产业发展质量等多条乡村产业振兴路径[8]。刘海洋认为乡村产业振兴要以农业产业优化升级、三产深度融合为现实路径,主张要提高农业生产质量、优化农业产业结构、加强农业基础设施、加快培育新型农业经营主体[9]。张利庠等以山东省益客现代农业产业园为研究对象,归纳总结了种养循环、屠宰加工循环、服务平台协同等乡村产业振兴路径,并有针对性地提出了相关政策建议[10]。

现有相关研究成果为我国乡村产业振兴提供了有益参考,然而,当前我国的乡村产业振兴发展还面临一定的困境。卢万合等通过对吉林省产粮大县乡村产业振兴发展现状的分析,认为县域经济不发达、农产品供给质量低、乡村产业融合水平低、人口空心化以及农地流转水平低等都是乡村产业振兴的制约因素[11]。蒋辉和刘兆阳利用湖南省"千村调研"数据,分析发现当前湖南省乡村产业振兴过程中存在新型农业经营主体弱小、产业结构效益不高、产业集聚效应不明显和产业发展的动力弱等现实困境[12]。安晓明认为一些地区在乡村产业振兴推进过程中存在目标认识不足、目标较为短视以及项目选择低质化和同质化等问题,指出乡村产业振兴的软硬环境都还有待进一步完善[13]。可见,如何解决乡村产业振兴面临的困境,仍是值得学者们进一步探讨的问题。

农业产业强镇在发展壮大乡镇优势产业,培育乡村产业新业态新模式方面起到了积极示范引领作用,同样也是走出乡村产业振兴困境的有益尝试。因此,加强对农业产业强镇的相关研究具有十分重要的理论与现实意义。然而,目前围绕农业产业强镇的相关研究成果还相对十分薄弱,多是从促进一二三产业融合发展[14]和实现乡村产业振兴[15]的角度展开相关的定性研究,定量研究较为鲜见。根据地理学第一定律,即某种地理事物或其某一属性会在空间分布上表现出相关性,且越是相近的事物关联更紧密,因此农业产业强镇的空间分布问题显然是一个值得关注的研究视角。因此,本文利用ArcGIS空间分析技术与地理探测器方法探讨农业产业强镇分布规律及其影响因素,以期能够丰富现有农业产业强镇的研究成果,并为中国农业产业强镇的科学布局、空间结构优化提供实践指导。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

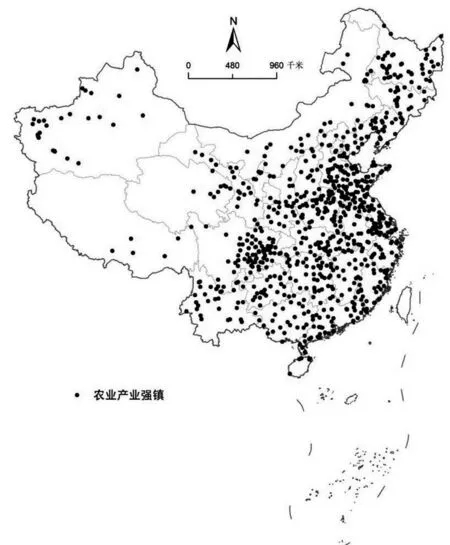

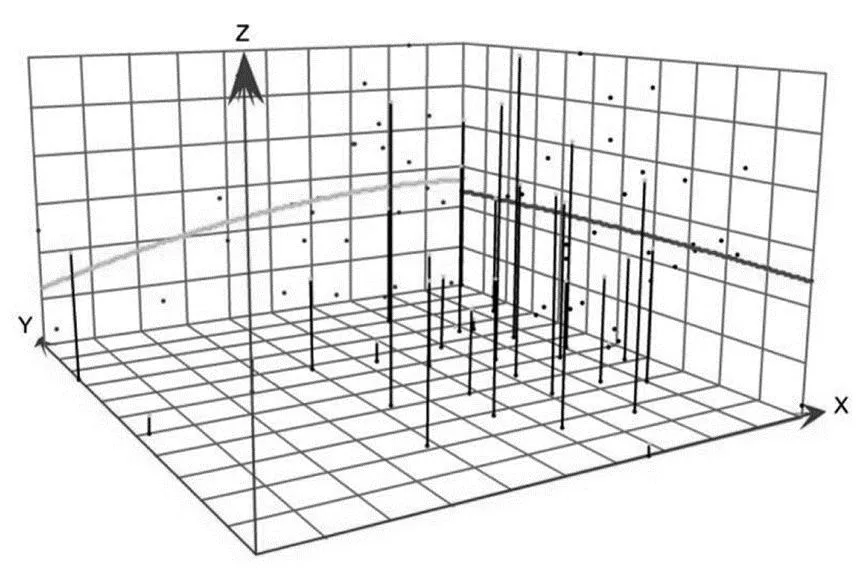

本文从中华人民共和国农村农业部乡村产业发展司官网(http://www.xqj.moa.gov.cn)获取2018年、2019年、2020年共计811个农业产业强镇名单,通过百度地图API坐标拾取器获取每个农业产业强镇的地理坐标信息,利用ArcGIS软件进行坐标投影,生成农业产业强镇空间分布图(图1)。从EPS全球统计数据库和中经网数据库获取中国大陆31省市2020年相关社会经济发展数据,对于部分缺失数据,采用均值进行插值处理。

(二)研究方法

1.最近邻指数

最近邻指数(NNI)常被用于对点要素在一定空间范围内是呈现集聚分布还是分散分布特征进行判断的方法。该方法的原理在于当所有观测点与其近邻点的平均距离超过预期的平均距离(根据随机分布假设计算出的距离),且存在统计意义上的显著差异时,表明点要素具有空间分散分布特征,反之则认为点状要素具有空间集聚分布特征。其具体的计算公式如下[15]:

(1)

式中:R为最近邻指数,n为农业产业强镇个数,di为农业产业强镇i与其最近邻要素之间的距离,S为最小外接矩形面积。

2.核密度估计

核密度估计是ArcGIS密度分析中的一种,旨在计算点要素或线要素在其周围相邻地区中的密度,常被用来寻找点要素或线要素在空间分布上的集聚分布地区,其所依据的核密度估计函数如下[16]:

(2)

式中:n为农业产业强镇样本数,h为带宽,为核函数设定的搜索半径,K为所使用的核函数。

3.空间趋势面分析

空间趋势分析是一种地理统计方法,用于模拟地理空间中某一要素的分布规律和变化趋势。其原理是先在xy平面上绘制样本点的位置,然后根据选定的某一属性变量构造z轴,将空间三维坐标分别投影到xz平面和yz平面上,然后根据投影后的散点图构造对应的趋势线,最后根据拟合趋势线确定属性在空间中分布趋势,其数学概念公式如下[17]:

Zi(xi,yi)=Ti(xi,yi)+εi

(3)

式中:Zi(xi,yi)为包含地理坐标信息的省市i农业产业强镇分布数量,Ti(xi,yi)为以二阶多项式进行拟合的趋势函数,(xi,yi)为平面坐标点,ε为干扰项。

4.地理探测器

地理探测器是探测变量空间分异及其影响因素的统计分析方法,该方法具备样本量需求小(小于30个样本)、对共线性免疫以及可考察变量交互作用等诸多优点,目前已被广泛地应用于地理学、经济学与社会学等诸多学科领域。地理探测器q值计算公式为[18]:

(4)

式中:q为影响因素对因变量省域农业产业强镇数量空间异质性的探测值,q∈[0,1],q值越大,表明因子对因变量空间异质性解释力越强。i=1,2,…,L为影响因子的分层;n和ni分别为研究区域和层i的样本数;σ2和σi2分别为研究区域和层i因变量方差。

图1 农业产业强镇空间分布

三、农业产业强镇空间分布特征

(一)全国尺度下的分析

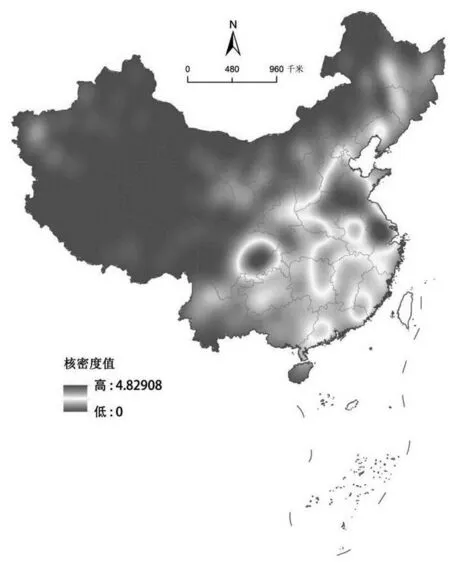

利用公式(1)可计算出农业产业强镇点状分布的平均观测距离为43546.64米,预期平均距离为69954.87米,最近邻指数为0.6225,且Z得分为-20.57,P值为0.000,远低于1%的显著性水平,说明全国农业产业强镇在空间上呈现出明显的集聚分布态势。进一步地利用公式(2),结合ArcGIS数据可视化得到如图2所示的农业产业强镇核密度分布图。从图2可以看出,农业产业强镇形成了鲁豫交界、苏浙交界、川渝交界三个高密度核心区。鲁豫交界位于华北平原,苏浙交界属于长江三角洲冲积平原,川渝交界为四川盆地腹地,均是全国重要的农耕区,农业发展水平相对较高,农业产业强镇分布也较为集中。除此之外,湘鄂交界、闽粤交界、粤西地区是农业产业强镇的低密度核心区。湘鄂交界位于洞庭湖平原—江汉平原组成的两湖平原,区位优势明显,闽粤交界属于典型的低山丘陵地区,气候温润、土质深厚松软,适宜于茶叶生长,茶产业相对发达;粤西地区农耕种植面积大,农业资源禀赋突出,近年来在精细农业方向持续发力,农业产业强镇建设成效显著。

图2 农业产业强镇核密度图

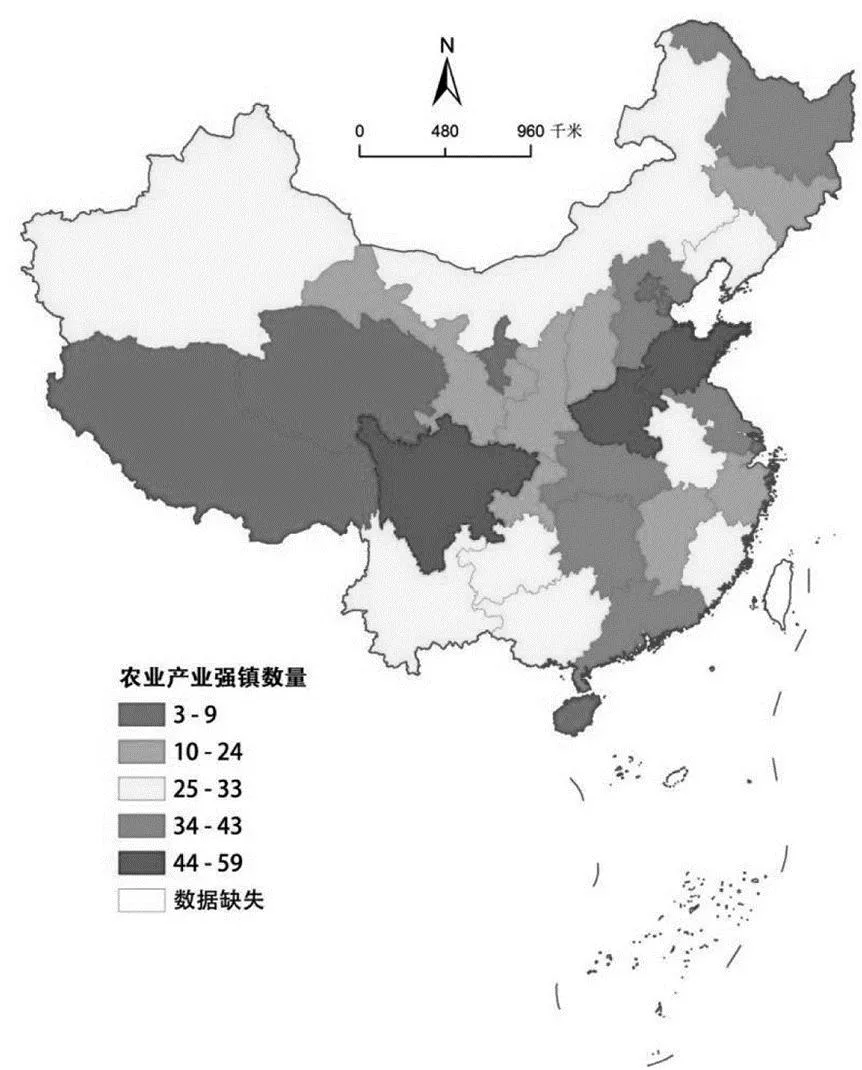

(二)省域尺度下的分析

将各省市农业产业强镇数量按照Jenks自然间断点分级法进行分级,呈现出如图3所示的空间分布特征。不难看出,山东、河南、四川属于第一梯队,拥有的农业产业强镇数量在44-59之间,远高于其它省市。这三个省份是我国的传统农业大省,山东与河南位于华北平原,四川位于四川盆地,均是我国主要的粮食主产区,农业产业强镇的培育与发展具有得天独厚的优势。而西藏、青海、宁夏、北京、天津、上海、海南的农业产业强镇数量相对较少,拥有的农业产业强镇数量在3-9之间,总体居于全国末位水平。西藏、青海、宁夏位于我国西北地区,生态环境脆弱、水资源不足等因素制约了农业发展;北京、天津、上海的农业土地资源有限,产业结构也主要是以二、三产业为主,农业产业强镇建设不具有先天优势。海南农业基础相对设施薄弱,台风、洪涝和旱灾等自然灾害频发,且土地资源利用率也相对不高,农业整体发展水平相对不高,农业产业强镇建设进程相对缓慢,其2018年农业产业强镇新增3个,2019年新增2个,2020年新增0个,呈现递减趋势。

图3 各省市农业产业强镇数量分布

利用公式(3)得出农业产业强镇对空间趋势面分析结果如图4所示,其中x轴表示正东方向,y轴表示正北方向,z轴表示各省拥有农业产业强镇数量。从东西方向来看,拟合的趋势线较为陡峭,且表现出东高西低的分布趋势,说明省际间农业产业强镇具有东高西低的分布特征,且由东向西呈现出逐步递减的分布特征。这与我国地势西高东低,平原主要位于东部地区有较大关系。从南北方向来看,拟合的趋势线较为平缓,且表现出南北基本持平的分布态势,表明省际间农业产业强镇在南北方向并不具有明显的空间分异特征。究其原因,不难发现东北平原、华北平原、长江中下游平原、东南丘陵从北向南依次分布,南北方向上地势差异要明显小于东西方向。

图4 省域农业产业强镇空间趋势面

四、农业产业强镇空间分布的影响因素

(一)指标选取

为分析农业产业强镇空间分布的影响因素,同时考虑到指标的代表性以及数据的可获得性,借鉴学者们的相关研究成果[19-22],选择从以下几个方面构建农业产业强镇空间分布的影响因素,进行地理探测:

①农业资源禀赋(x1):农业资源禀赋是农业发展的前提条件,以耕地面积(万公顷)表征农业资源禀赋水平。②农业机械化(x2):农业机械化能够提高农业生产效率,降低农业生产成本,以农业机械总动力(万千瓦)表征农业机械化水平。③农业产业结构(x3):农业产业结构调整升级能够优化资源配置,提高农业生产效率,以非种植业产值占农林牧渔总产值的比重(%)表征农业产业结构水平。④农业人力资本(x4):农业人力资本能够促进农业技术推广与普及、农业技术创新与发展,以农业技术人员(人)表征农业人力资本水平。⑤财政支农(x5):财政支农能够直接为农业发展提供大量的资金扶持,有效改善农业生产经营条件,以农林水财政支出总额(亿元)表征财政支农水平。⑥农业受灾率(x6):鉴于农业生产的特殊性,易受到自然灾害的影响,以受灾面积占农作物播种面积比重(%)表征农业受灾率。

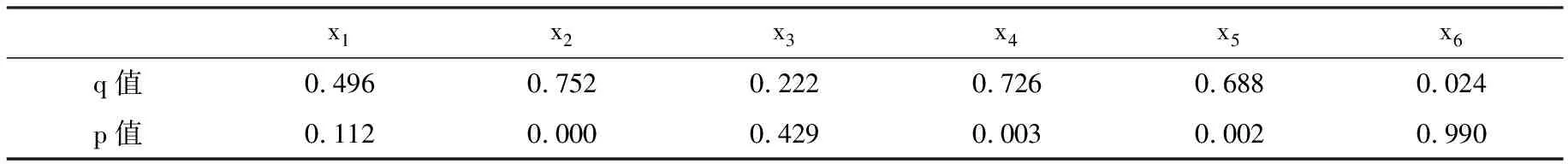

(二)因子探测

考虑到地理探测器的因子变量只能是分类变量这一方法特性,本文参考赵敏[23]的做法,使用k均值聚类法将所有的影响因子变量进行离散化处理,之后利用公式(4)得到地理探测器的因子探测结果如表1所示。由表1可以看出,农业机械化(x2)、农业人力资本(x4)财政支农(x5)的p值均小于0.05,表明这三个因素是农业产业强镇空间分异的影响因子,而农业资源禀赋(x1)、农业产业结构(x3)、农业受灾率(x6)的p值均大于0.05,表明这三个因素不是农业产业强镇空间分异的影响因素,可能的原因是农业资源禀赋虽然是农业发展的基础,但局限于现有开发条件,部分地区的农业资源禀赋尚未得到有效的开发,且已有的农业资源禀赋利用水平相对较低,因此农业资源禀赋并不能成为农业产业强镇发展的决定性因素。虽然农业产业结构升级对农业的发展十分重要,但事实上一些地区的农业产业结构水平相对不高,因此对农业产业强镇的建设影响不足。而得益于现有农业自然灾害的预警与保障措施的不断完善,农业受灾率对农业产业强镇的制约作用也相对有限。进一步地从q值的大小来看,农业机械化(x2)>农业人力资本(x4)>财政支农(x5),说明农业机械化(x2)对农业产业强镇空间分异的解释力最强,农业人力资本(x4)次之,财政支农(x5)的解释力最弱,意味着农业机械化(x2)是影响农业产业强镇空间分布的主要因素。

表1 地理探测器的单因子探测

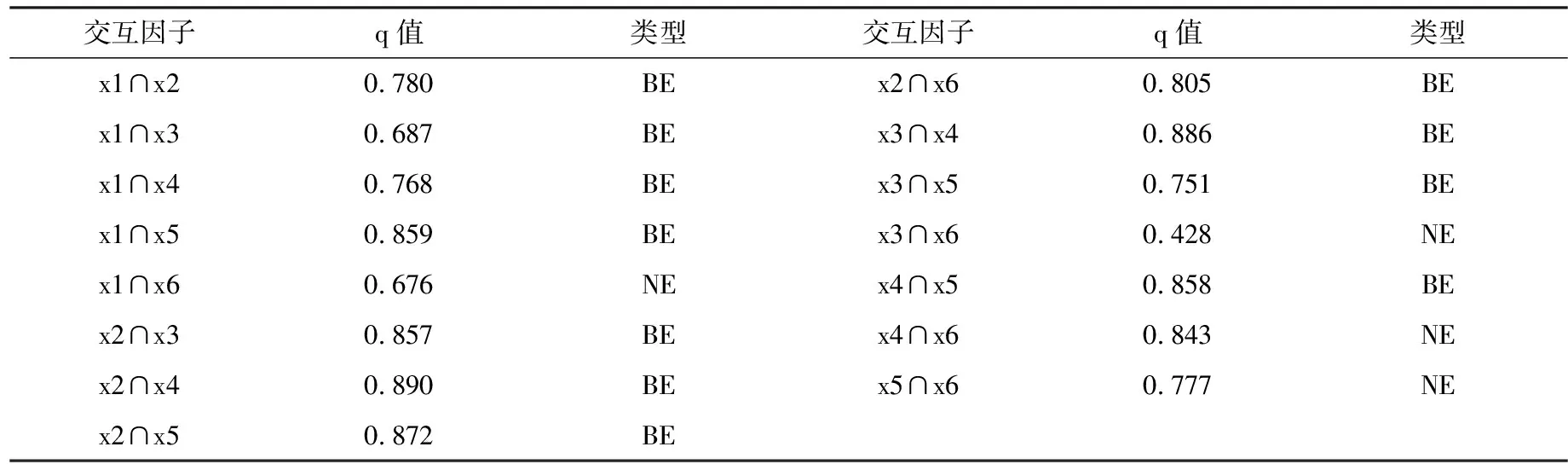

地理探测器的因子交互探测能够识别两个因子共同作用对农业产业强镇空间格局的影响是增强还是减弱。从表2可以看出,农业机械化(x2)∩农业人力资本(x4)、农业产业结构(x3)∩农业人力资本(x4)两对因子交互的q值分别达到了0.890和0.886,远高于其他因子交互的q值,说明这两对因子交互对农业产业强镇空间分布起到了相对较大的影响,是主要的交互因子,且农业人力资本(x4)在因素合力作用中起着至关重要的作用,表明农业产业强镇的发展离不开农业人力资本(x4)的有力支撑,需要加大对农业科技相关从业人员的培育,加强农业科研人员队伍建设。除此之外,农业机械化(x2)∩财政支农(x5)、农业机械化(x2)∩农业产业结构(x3)、农业机械化(x2)∩农业受灾率(x6)、农业资源禀赋(x1)∩财政支农(x5)、农业人力资本(x4)∩财政支农(x5)、农业人力资本(x4)∩农业受灾率(x6)的交互作用也较为突出,均超过了0.8,对农业产业强镇空间分布具有较明显的叠加效应。从各因子交互的类型来看,除农业资源禀赋(x1)∩农业受灾率(x6)、农业产业结构(x3)∩农业受灾率(x6)、农业人力资本(x4)∩农业受灾率(x6)、财政支农(x5)∩农业受灾率(x6)为非线性增强型,其他因子交互均为双因子增强型,双因子交互作用均大于单因子。

表2 地理探测器的因子交互探测

(三)影响机制

结合单因子探测与因子交互探测结果,进一步探讨农业产业强镇的空间分异机制。从前文的单因子探测和因子交互探测可以发现,农业机械化、农业人力资本、财政支农是影响农业产业强镇空间分异的主要因素,农业机械化与农业人力资本、农业机械化与财政支农、农业机械化与农业产业结构、农业机械化与农业受灾率、农业人力资本与农业产业结构、财政支农与农业资源禀赋、财政支农与农业人力资本的交互作用较为突出。

从直接效应来看:①农业机械化能够显著提高农业生产效率,降低农业生产成本,促进农业走向集约化和规模化生产,促进农业产业强镇的形成与发展;②农业人力资本能够促进农业技术推广与普及、农业技术创新与发展,推动农业朝着现代化、科技化的方向转变,对农业产业强镇建设也具有不可替代的作用。③财政支农能够直接为农业发展提供大量的资金扶持,有效改善农业生产经营条件,有助于培育农业产业强镇。

从间接效应来看:①农业机械化可以通过间接影响农业人力资本、财政支农、农业产业结构、农业受灾率来作用于农业产业强镇。具体来看,农业机械化的过程离不开大量农业专业技术人员的技术指导与服务,也加速了农业技术人才的培育与发展。农业机械化的过程也伴随着农村经济的改善提高,财政收入水平的不断增加,这为提高财政支农力度奠定了一定的基础。随着农业机械化由种植业向畜牧业、渔业、农产品初级加工业的不断延伸,除种植业以外的其它农业产业生产效率也得到了改善提高,农业产业结构水平也在不断升级。农业机械的使用也能够最大程度降低干旱、病虫等自然灾害对农业造成的受灾影响。②农业人力资本可以通过间接影响农业机械化水平、农业产业结构、农业受灾率来作用于农业产业强镇。农业技术人才对于引入农业机械设备以及普及农业机械使用知识起到了关键作用,不同农业产业的技术人才对于种植业以外的其它农业产业的发展也起到了技术指导与服务的作用,有利于促进农业产业结构升级。农业技术人员能够为农业重大灾害处置提供相关的技术支撑和服务保障,对于减少农业受灾损失具有重要作用。③财政支农能够可以通过间接影响农业资源禀赋、农业机械化、农业人力资本来作用于农业产业强镇。财政支农可以使农业发展环境得到一定改善,解决因资金投入不足、技术支持不够等因素导致的农业资源禀赋得不到充分开发利用的困境。农业机械设备的采购与报废更新往往离不开财政的补助,随着政支农力度的不断加大,农业机械化水平也会取得不断提高。基层农业技术的推广与农业技术人员的技能培训都需要财政的支持与保障,因此财政支农也有助于农业人力资本水平的提高。

五、结论与建议

本文运用最近邻指数、核密度分析、空间趋势面分析、地理探测器等方法对全国811个农业产业强镇的空间分布特征及其影响因素进行分析,得出以下结论:

第一,从全国尺度看,农业产业强镇呈现出显著的空间集聚分布特征,形成鲁豫交界、苏浙交界、川渝交界三个高密度核心区,以及湘鄂交界、闽粤交界、粤西地区三个低密度核心区。

第二,从省域尺度看,山东、河南、四川的农业产业强镇分布相对较多,西藏、青海、宁夏、北京、天津、上海、海南的农业产业强镇分布相对较少,农业产业强镇在省际间表现出明显的东高西低的分布趋势,在南北方向并不具有明显的空间分异特征。

第三,农业机械化、农业人力资本、财政支农是农业产业强镇空间分布的主要影响因素,农业机械化与农业人力资本、农业人力资本与农业产业结构为影响农业产业强镇的主导交互因素,农业机械化与财政支农、农业机械化与农业产业结构、农业机械化与农业受灾率、农业资源禀赋与财政支农、农业人力资本与财政支农、农业人力资本与农业受灾率的交互作用也较为突出,对农业产业强镇空间分布具有较明显的叠加效应。各因子交互的类型主要以双因子增强型为主。

鉴于上述结论,提出如下相关建议:一是要优化农业机械装备结构,积极引入高端智能农业机械装备,加快提高农业机械装备的水平与效率。积极建设新型农业机械装备经营主体,推进农业机械装备合作社建设,提高农业机械装备的社会服务能力。二是要改善农业技术人员的工作环境,完善农业技术人才的管理机制,为乡村农业技术的发展提供持续不断的人才支撑。通过专题讲座、远程教育等多种方式,加强农业技术人员培训,稳步提高农业科技人才数量和质量。三是要加强财政支持力度,继续推行农业机械设备购置补贴政策,加速农业机械设备采购和升级。加大涉农资金统筹整合力度,安排专项资金对农技人员进行培训,并通过对乡镇农村技术人员的财政激励政策,为基层引入高素质的农业技术服务人才,推动解决基层农业技术发展“最后一公里”问题。