乌兰布和沙漠两种植物的分布格局及其变化

冯林艳,周火艳,赵晓迪

(1. 中国林业科学研究院资源信息研究所,北京 100091;2. 中国林业科学研究院林业科技信息研究所,北京 100091;3. 云南大学生态与环境学院,云南 昆明 650031)

空间格局是生态学理论的核心,生态学过程具有尺度依赖性,点格局分析是建立空间格局与生态学过程之间联系的工具,是一种描述依赖于尺度的格局特征的分析方法。种群空间分布格局是种群数量动态的特征之一,一定程度上反映种群与环境间的适应关系,进而表明种群在生态系统中的生态位[1-2],具有重要的生态学意义。种群空间分布是种群与环境条件综合作用的体现,主要表现为随机分布、均匀分布和集群分布3种空间分布类型[3]。

随着时间推移及气候变化,揭示生态脆弱区种群空间格局的变化规律显得尤为重要。乌兰布和沙漠是典型的沙漠区向草原过渡的草原化荒漠地带,为我国重要的生态敏感脆弱区,其植被以强旱生灌木与半灌木为主要生活型,并有旱生多年生草本植物和1年生草本植物,植物区系属于亚非荒漠区—亚洲中部亚区—阿拉善荒漠植物省—东阿拉善州,具典型的戈壁荒漠成分和古地中海成分,包含有草原化荒漠和沙地荒漠植物种类,生态环境较为脆弱,覆盖度相对较低,群落结构简单,生产量较少,属于沙漠绿洲过渡区,梭梭(Haloxylonammodendron)与沙蒿(Artemisiadesertorum)种群为优势建群种,且互为伴生物种。学者们对沙蒿的生理生态特性[4-7]、防风固沙等生态功能[8-9]、抗逆机理[10]以及与不同环境因子的响应关系[11-13]进行了研究,认为沙蒿种群空间分布主要受水热及土壤因子驱动。关于梭梭或沙蒿的种群空间分布格局的研究,目前主要采用传统的偏离指数、Morisita指数等方法[14]或点格局方法[15],但只使用一期数据得出沙蒿种群的分布格局为集群分布,尚未进行动态格局变化研究。因此,本研究以乌兰布和沙漠与黄河绿洲交界处的梭梭与沙蒿种群为研究对象,通过点格局分析,研究不同时期梭梭种群与沙蒿种群的植被空间分布格局特点,并分析荒漠优势物种间关系,以期为构建荒漠化地区植被群落配置提供理论参考,为荒漠化植被恢复提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

乌兰布和沙漠(106°09′~106°57′E, 39°16′~40°57′N)是中国八大沙漠之一,北临狼山,西临巴彦乌拉山,南临贺兰山,东临黄河,总面积1.49万 km2,隶属于阿拉善高原[14];地处温带半干旱到干旱气候的过渡地带,属于温带大陆性荒漠气候,西北部濒临降水量不足100 mm的欧亚大陆干旱核心区[15]。气候干燥、降水量稀少、夏热冬寒、日温差大、蒸发强烈、风力强盛、无霜期短。冬季盛行偏北风,夏季偏南风。一年之中,春季风速最大,除南部平原、盆地外,年均风速4.1 m/s,每年大于或等于8 级区域性大风日10~15 d;年降水量90~215 mm,蒸发量在2 800 mm以上,干燥度为0.2~6.4,最长连旱日58~180 d;年均气温7.5~8.6 ℃,月均气温-15~8 ℃,年均日照时间2 800~3 400 h。区域植被类型以灌草丛为主,优势物种包括沙蒿、梭梭、白刺(Nitrariatangutorum)、柠条锦鸡儿(Caraganakorshinskii)、沙蓬(Agriophyllumsquarrosum)、沙棘(Hippophaerhamnoides)等。

1.2 样地设置及复位

2006年7— 8月,从位于乌兰布和沙漠东北角的梭梭和沙蒿群落中,选择具有代表性的稀少且呈群团状分布的典型植被类型作为试验大样地,面积为1 000 m×1 000 m,在每个样地内再依次细分设置100个面积为100 m×100 m的小样方。每个样方的境界测量精度原则上要求达到10 cm,即每100 m的误差为10~20 cm。小样方均以样地的左下角点为编号起点,向右(由西向东)、向上(由北向南)按行列编号。在100 hm2研究样地内选择生境条件一致、人为干扰相对较少的地段作为研究对象,实测并记录每个样方内植物的种类,以及植株高度、地径、冠幅,对小样方内的灌木进行每木定位,并观测样方内多度、盖度以及物候等生态学指标。

于2019年7— 9月采用RTK技术进行原位复位,对2006年调查样地进行了第2次野外原位复原调查,保证样地复位误差不超过1 m,调查内容及方法一致。选择其中1块100 m×100 m的样地进行种群点格局研究。

1.3 种群分析方法

1)点格局分析。采用点格局函数对优势物种的空间分布格局进行分析。Ripley[16]的K函数是点格局分析中的常见函数,但K函数用于较大尺度时存在累积效应,因此选用双关联函数g(r)进行分析,以反映各尺度上的空间分布关系,即:

其中:r为空间尺度;A为测度面积;n为研究对象数量;uij为两个点i和j之间的距离,当uij≤r时,Ir(uij)=1,当uij>t时,Ir(uij)=0;Wij为以点i为圆心、uij为半径的圆位于A中的弧长与圆周长之比,指一个点被观察到的概率[17],用以消除边界效应[18]。

零模型采用完全空间随机模型(CSR)即均值泊松过程和异质性泊松过程零模型(HP)检验结果的显著性。完全随机模型假设物种个体的空间分布不受任何生物或非生物过程影响,即个体间相互独立[19-20]。异质泊松模型主要检验生境异质性是否影响种群空间分布格局[21],其空间尺度r设置为0~100 m,经过100次Monte Carlo拟合检验计算上、下包迹线,得到99%的置信区间[22]。其中:当g(r)的值在包迹线之间时,为随机分布;当g(r)的值在包迹线以上时,为聚集分布;当g(r)的值在包迹线以下时,为均匀分布。

2)种间关系分析。g1,2(r)>0 表示在r尺度上A、B两种植物间具有正关联关系;g1,2(r)=0表示在r尺度上两种植物间没有关联关系;g1,2(r)<0表示两种植物之间具有负关联关系。

数据分析处理基于软件R4.0.3平台进行。

2 结果与分析

2.1 2006—2019年乌兰布和沙漠梭梭和沙蒿的空间格局及其变化

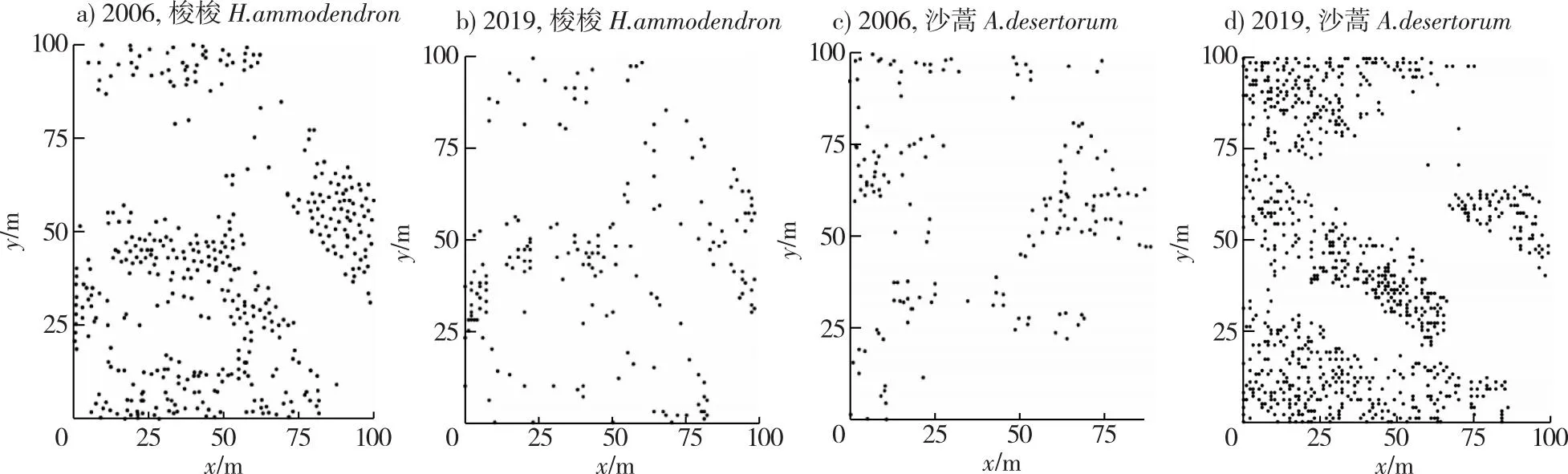

2006—2019年乌兰布和沙漠梭梭和沙蒿种群空间分布状况详见图1(图中东西坐标记为x/m,南北坐标记为y/m)。从图1a、1b中可以看出,梭梭灌丛在样地的不同区域呈现不同程度的聚集分布。

图1 2006和2019年乌兰布和沙漠梭梭和沙蒿灌丛空间点格局分布图Fig. 1 Spatial point pattern of Haloxylon ammodendron and Artemisia desertorum shrub at 2006 and 2019

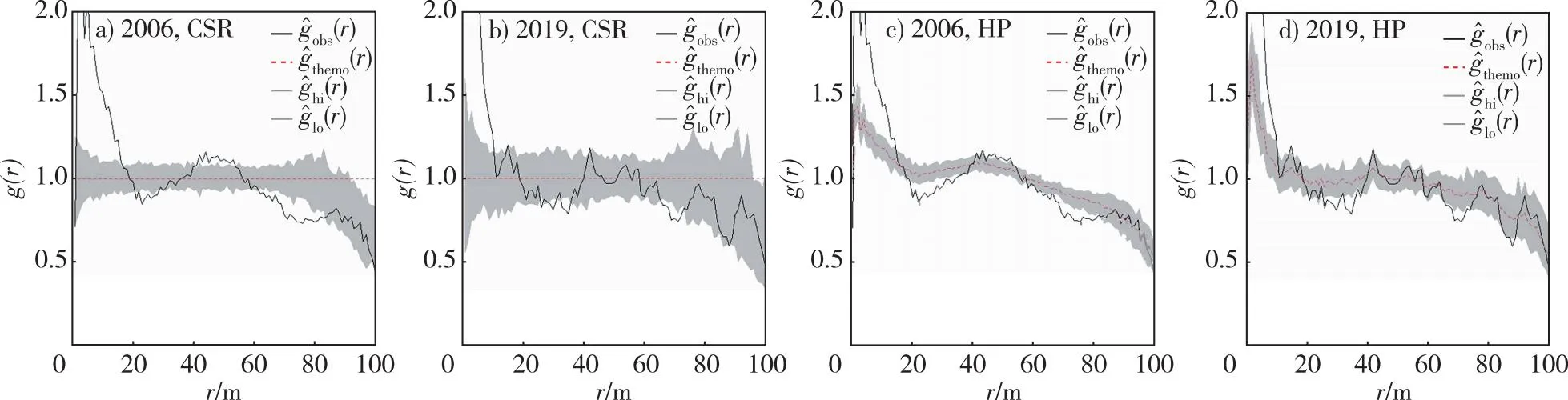

采用CSR零模型和HP零模型(即排除生境异质性的影响)对乌兰布和沙漠典型样地中梭梭灌丛的空间格局进行检验,结果如图2所示。样地尺度上,梭梭灌丛在0~18 m尺度内呈现显著的聚集分布特征,随着尺度增加,聚集程度逐渐下降,2016年开始呈现为随机分布,2019年呈现为随机分布。对比CSR零模型的检验结果,生境异质性对典型样地中梭梭灌丛的空间分布格局特征无较大影响,但在小尺度范围,2019年的聚集程度呈现出加强的趋势。

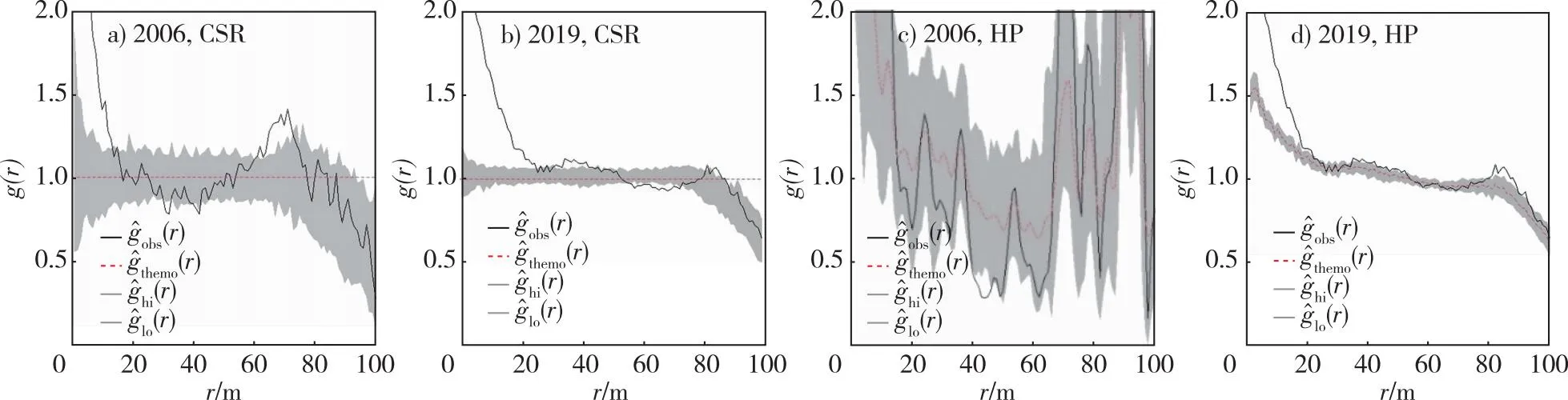

从图1c、1d可以看出,沙蒿灌丛在样地的不同区域呈现不同程度的聚集分布。采用CSR零模型和HP零模型(排除生境异质性的影响)对乌兰布和沙漠典型样地中沙蒿灌丛的空间格局进行检验,结果如图3所示。样地尺度上,沙蒿灌丛在0~16 m尺度内呈现显著的聚集分布特征,随着尺度增加,聚集程度逐渐下降,呈现出随机分布的趋势。相较2006年,2019年聚集尺度进一步增加,说明沙蒿灌丛的种间关联紧密性有所减小。对比CSR零模型的检验结果,生境异质性对典型样地中沙蒿灌丛的空间分布格局特征有明显影响,显示出沙蒿灌丛的分布格局由小尺度的聚集分布转变为所有尺度上的随机分布。从2019年的空间格局可知,随着尺度增加,随机分布趋势有增强的趋势。

obs.观测值 observed value; themo. 理论值 oretical value; hi. 上包迹线 upper envelope; lo. 下包迹线 lower envelope。下同。The same below. 图2 基于完全随机零模型和异质泊松过程零模型的2006年和2019年研究区梭梭灌丛的空间格局Fig. 2 Spatial pattern of H. ammodendron shrub by using the CSR zero model and HP zero model test at 2006 and 2019

图3 基于完全随机零模型和异质泊松过程零模型的2006年和2019年研究区沙蒿灌丛的空间格局Fig. 3 Spatial pattern of A. desertorum shrub by using the CSR zero model and HP zero model test at 2006 and 2019

2.2 乌兰布和沙漠梭梭与沙蒿的种间空间关联及其变化

种群的空间格局分析是研究种群特征、种群间相互作用以及种群与环境关系的重要手段。分别采用CSR零模型和HP零模型分析2006年、2019年两个时期乌兰布和沙漠典型样地中梭梭-沙蒿灌丛的种间关系,结果如图4所示。CSR零模型结果显示,梭梭-沙蒿在不同尺度上都具有较强的尺度依赖性,2006年在0~18 m尺度内、2019年在0~15 m尺度内均呈现显著的正向作用关系,随着尺度增加,正向作用关系逐渐减弱,表现为相互独立的作用关系。对比CSR零模型,排除生境异质性影响后的HP零模型结果无明显差异,表明2006年和2019年生境异质性对典型样地中梭梭-沙蒿灌丛的种间关系特征均无明显影响。

3 讨 论

3.1 沙蒿和梭梭种群空间格局分布特点

通过对沙蒿的点格局进行分析可知,2006年,沙蒿灌丛在0~16 m尺度内呈现显著的聚集分布特征,随着尺度增加,沙蒿灌丛的聚集程度逐渐下降,表现出随机分布的趋势。生境异质性对沙蒿灌丛的空间分布格局有一定影响,由小尺度的聚集分布转变为各个尺度的随机分布。到2019年,沙蒿灌丛在0~25 m尺度内呈现显著的聚集分布特征,生境异质性对典型样地中沙蒿灌丛的空间分布格局特征有影响,显示出沙蒿灌丛的分布格局由0~20 m尺度的聚集分布转变为大于10 m尺度上的随机分布,种内关联性呈现减弱的趋势。对梭梭灌丛而言,2006年空间分布格局在0~18 m尺度内呈现显著的聚集分布特征,其聚集程度随着尺度增加而逐渐下降,表现为随机分布的趋势。这与准格尔盆地梭梭的分布变化特征较为接近,但尺度上有所增加[19]。而且,生境异质性对梭梭的空间分布格局特征无明显影响。到2019年时,梭梭灌丛在0~10 m尺度范围内则呈现显著的聚集分布特征。相较于2006年,梭梭的聚集尺度进一步减小,说明梭梭灌丛的种内关联紧密性有所增强。

决定种群分布的原因较多,包括物种生理生态学特性、种群所处环境条件的差异、种内或种间的生态关系等[20]。对本研究中的沙蒿而言,集群分布是主要分布类型,这主要与沙蒿种子以母株为扩散中心的传播方式[16]相关。梭梭种群的集群分布可能与其长期适应荒漠化环境,逐渐形成了稳定的群落有关。其自然更新能力也在某种程度上决定了其空间集群分布[21-22],因此,荒漠优势物种的分布格局表明多种环境因子促进了种群聚集分布。同时,种群的聚集分布也影响着空间异质性的形成,有利于提高植被覆盖度,加速荒漠植被的恢复[23]。

3.2 沙漠优势灌木种群空间格局变化分析

种群空间分布格局是种群对环境长期适应的结果,体现了不同种群对特殊生境的适应策略[24]。

通过点格局分析可知,梭梭在不同尺度呈现出与沙蒿不同的空间格局分布特征,样地尺度上,2006—2019年,梭梭灌丛在0~18 m尺度内呈现显著的聚集分布特征;随着尺度增加,其聚集程度逐渐下降,表现出随机分布的趋势。生境异质性对典型样地中沙蒿灌丛的空间分布格局特征无明显影响。相较于2006年,2019年聚集尺度进一步增加,说明梭梭灌丛的种内关联紧密性有所增强。而沙蒿呈现出不同尺度的聚集分布特征:在样地尺度上,2006年沙蒿灌丛在0~16 m尺度内呈现显著的聚集分布特征;随着尺度增加,聚集程度逐渐下降,表现出随机分布的趋势,与腾格里沙漠种群分布格局较为一致[24]。到2019年,沙蒿灌丛在0~25 m尺度内呈现显著的聚集分布特征,相较于2006年,聚集尺度进一步增加,说明沙蒿灌丛的种内关联紧密性有所减小。

对比CSR零模型的检验结果,生境异质性对典型样地中梭梭灌丛的空间异质性无明显影响,而对沙蒿灌丛的空间分布格局特征有明显影响,显示出沙蒿灌丛的分布格局由0~20 m尺度的聚集分布转变为大于10 m尺度上的随机分布,种内关联性进一步减弱。

分析2006年梭梭-沙蒿的种间关系可知,在不同尺度上,梭梭-沙蒿具有较强的尺度依赖性。在0~18 m尺度内呈现显著的正向作用关系,随着尺度增加,正向作用关系逐渐减弱,表现为相互独立的作用关系。到2019年,正向作用尺度有所减少,到0~15 m即表现为显著的正向作用。这说明随着时间推移,梭梭-沙蒿的种间作用尺度有所增强,竞争关系加剧。

总之,梭梭与沙蒿种群的分布体现出不同的空间分布格局及关联性,一方面与自身的生理生态特性有关;另一方面还受沙漠区特定的环境异质性影响。通过分析梭梭-沙蒿种群的空间分布格局,发现沙蒿灌丛的种内关联性呈现减弱的趋势,而梭梭灌丛种内关联性在增强,且聚集尺度在减小,随着时间推移,梭梭-沙蒿的种间作用尺度在增强,竞争关系加剧。这就意味着,在进行荒漠植被恢复时,应尽量将梭梭及沙蒿栽种成集群分布,而非均匀分布的形式,且在某种程度上以近自然的规律进行栽植,以提高植被覆盖率,增强荒漠生态系统功能。