黔西南晴隆县地质灾害发育特征和成因及其防治对策

向 钊,吴志强,张贵发,赵帮华,斯恩智,周茂林,王春仁

(1.贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队,贵州贵阳 550018;2.晴隆县自然资源局,贵州晴隆 561400)

贵州重大地质灾害全省各市州均有发育,其中西部六盘水、毕节和黔西南分布最多[1]。近十年来相继发生了望谟县“6·6”泥石流、兴义市马岭镇龙井滑坡、安龙县五福街道总科滑坡[2-4]、兴仁市潘家庄镇褚皮田滑坡、晴隆县鸡场镇红寨滑坡及伍家坡地面塌陷等地质灾害。

1 研究区自然地理及地质环境概况

1.1 自然地理

研究区晴隆县位于黔西南北部,国土南北长69km,东西宽33km,面积1327.3km2。属高原亚热带季风气候区,气候垂直变化明显,干湿季节分明[7]。最热月(7月)平均气温21.4℃,最冷月(1月)平均气温4.5℃,年平均温度14.5℃。据1959~2020年降雨量统计,全县降雨量870.2~2051.4mm,年均降雨1506.9mm,降水量集中在5~10月,是贵州降水较多的地方[8]。

区内处于云贵高原向广西丘陵过渡的斜坡地带,为高原峡谷区,属深切割岩溶侵蚀山区。属珠江流域北盘江水系,全区被东南流向的北盘江及其由西向东流向的4条支流麻布河、西泌河、大桥河、麻布河等横切为四大块,形成一个由西南向东北的倾斜坡和三块凸起地,地形起伏大,海拔543~2025m。

山地区面积占67%,丘陵区面积占28%,山间平坝区面积占5%。地貌类型以侵蚀剥蚀山地地貌为主,约占64%,岩溶地貌约占33%,河流侵蚀地貌约占3%,具“山高坡陡谷深”特点。

1.2 地质环境概况

研究区在构造上处上扬子地块威宁隆起区威宁穹盆构造变形区,区内线性构造优选方向有北东向和北西向,构造样式以穹隆构造、构造盆地或开阔平缓短轴背斜、向斜相间排列,其间发育北西向、北东向线性褶皱和断层[9]。地质构造发育,地质环境复杂。区内地震动峰值加速度为0.10g,地震动反应谱特征周期为0.40s,地震基本烈度Ⅶ度。地处“晴隆—关岭北东向地震带”,历史记录破坏性地震有6 次,最大规模为1952年5月30日的“晴隆6.0级地震”,是全省发生地震较多的县之一,发生的地震多属构造型地震。

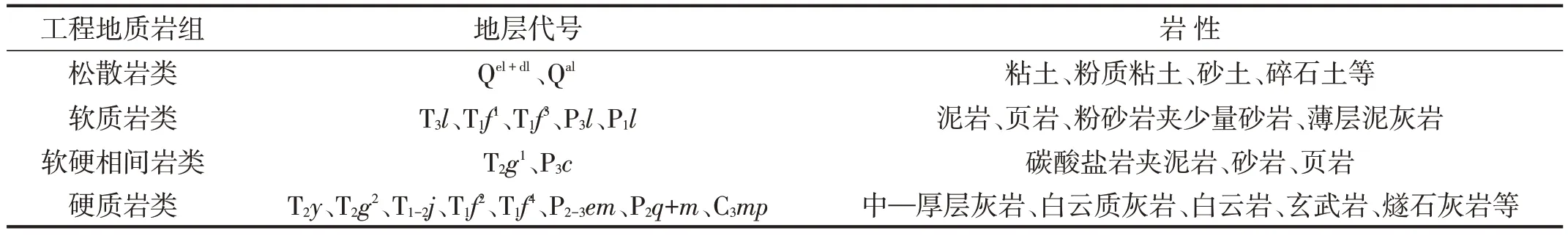

区内出露地层有石炭系(C)、二叠系(P)、三叠系(T)及第四系(Q)[10]。岩性主要为陆相碎屑岩类、浅海相碳酸盐岩类岩石及第四系粘土、砂土及碎石土。岩组可分为松散岩类、软质岩类、软硬相间岩类及硬质岩类4种类型(表1)。

表1 研究区工程地质岩组分类表

2 地质灾害特征

2.1 地质灾害现状特征

研究区地质灾害点多面广、灾种全,是黔西南受灾严重的县之一。据资料统计,区内2011~2021 年地质灾害台账点数在119~187处之间,1978~2022年发生地质灾害36 起,因灾造成90 人死亡,农作物受灾11.73hm2,损坏房屋1569 间,直接经济损失9732 万元。截至2022年12月,区内存各类地质灾害隐患点180处,其中滑坡109处、崩塌57处、不稳定斜坡8处、地面塌陷5 处、地裂缝1 处(图1),威胁6202 户29367 人,潜在经济损失81257万元。

马克思和恩格斯历来重视对工人政党和群众进行科学信仰的教育。列宁首次提出了“社会主义是一种庄严的信念”的重要论断。列宁认为,对工人群众进行共产主义理想和信念的教育,是无产阶级政党的重要任务。他指出:“它的任务是赋予自发的工人运动以明确的社会主义理想,把这个运动同合乎现代科学水平的社会主义信念结合起来……。”[4]P167毛泽东、邓小平更是明确地指出坚持马克思主义信仰的重要性。毛泽东说过:“我一旦接受了马克思主义是对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过。”[5]P131邓小平则提出:“对马克思主义的信仰,是中国革命胜利的一种精神动力。”[6]P63

图1 晴隆县地质灾害分布图

根据对已有地质灾害隐患点及具备孕灾地质环境条件且具有进一步发展为地质灾害隐患趋势的自然斜坡调查、斜坡结构、形态的调查及斜坡体上人口与财产统计量化打分,区内现有280 处风险斜坡[10],其中低风险斜坡(Ⅲ类)151处,中风险斜坡(Ⅱ类)127处,高风险斜坡(Ⅰ类)2处。

2.2 地质灾害发育特征

2.2.1 滑坡发育特征

滑坡是区内发育分布最广泛的灾种类型,历年以来共发育135处。按规模分大型5处、中型77 处、小型50 处;浅层滑坡106 处、中层滑坡25 处、深层滑坡4处。按物质组成分为土质和岩质滑坡,其中残坡积层滑坡110处,堆积层滑坡16处,顺层岩质滑坡9处;另外不稳定斜坡也是本区常见的一种灾害类型,地层结构与滑坡类似,共8处,多分布在斜坡下部及陡坡地带以及地形切割强烈的斜坡地带。以自然土质、浅层、小型不稳定斜坡为主,为自然因素形成。

2.2.2 崩塌发育特征

崩塌按规模分大型2 处、中型17 处、小型56 处;倾倒式41处,坠落式19处,滑移式15处。

2.2.3 泥石流发育特征

泥石流是松散岩土体与水混合形成的一种特殊流体,常见的是沟谷型和坡面型泥石流[11],其形成条件包括地形地貌、物源、水源条件三个方面[12]。区内历年来9处泥石流地质灾害隐患分布在地形切割强烈、自然斜坡坡度较陡、地表集水面积较大的沟谷下游支沟狭窄地带,固体物源主要来自于沟谷源头汇水区的松散堆积物或流通区两侧的崩滑堆积。引发条件均为大暴雨或持续强降雨。

2.2.4 地面塌陷、地裂缝发育特征

地面塌陷按规模分大型1处、中型3处、小型6处。地面塌陷最发育的区段位于矿山集中区。人为因素形成的地面塌陷9 处、地裂缝1 处,均位于地下采矿活动影响范围。

2.3 风险斜坡发育特征

风险斜坡是该区乃至贵州省近年来的一种潜在的地质灾害隐患,风险等级高的斜坡在地质环境受到改变时,易演变为地质灾害隐患。风险斜坡的形成有其特殊的地质环境条件,包括地形地貌、构造、地层结构、地下水等,同时其发展及演变规律亦与降雨、人类工程活动等密切相关。地形地貌、地层结构、人类工程活动这三个起主导作用的因素决定了区内风险斜坡的发育分布规律。

2.3.1 地形地貌特征

不同的地形地貌条件,风险斜坡分布亦各不相同。地形坡度与高差是控制风险斜坡稳定性、滑移及破坏方式的重要因素。坡度方面,坡度10°~20°的有46处,20°~25°的有95 处,大于25°的有139 处;按高差方面,高差20~50m 的有38 处,50~100m 的有78 处,100~300m的有117处,大于300m的有47处。

2.3.2 地层结构特征

区内风险斜坡280 处中,土质斜坡214 处,岩质斜坡66 处。在地层分布方面,有252 处风险斜坡分布在P3l、T1f、T1-2j、P2m地层,占总数的90.0%。95%的岩质斜坡分布在T1f、T1-2j、P2m地层,岩性主要为硬质岩、软硬互层等;土质斜坡按覆盖层厚度划分,小于3m 的有8处,3~5m 的有173 处,5~8m 的有28 处,8~15m 的有5处。按物质类型划分,粘性土类斜坡43处,碎石土类斜坡171处;岩质斜坡按岩性组合关系划分,结构完整的36处,软硬互层的5处,上硬下软的25处。按斜坡结构划分,顺向斜坡13处,斜向斜坡13处,横向斜坡10处,逆向坡30处。

2.3.3 人类工程活动特征

人类工程活动的强烈程度,是该区风险斜坡发育分布的主导因素之一,同时很大程度影响该区风险斜坡稳定及地质灾害的发生。区内280处风险斜坡中,人类工程活动强度为一般有47处,占总数的16.8%,强度为较强烈有200 处,占总数的71.4%,强度为强烈有33处,占总数的11.8%。

3 地质灾害成因分析

一般来说,地质灾害是地质因素、引发条件耦合作用和承灾对象遭遇的结果[13]。地质灾害的形成因素分为内因和外因两类,内因为地形地貌、地层结构、地质构造三个主要地质因素,其中地形地貌起主要作用。外因主要为降雨和人类工程活动两方面[14]。为系统地总结区内地质灾害成因,选取了资料齐全的现状及历史地质灾害共238处(滑坡135处、崩塌75处、地面塌陷10处、泥石流9处、不稳定斜坡8处、地裂缝1处)样本,对其共性进行统计分析研究。

3.1 地形地貌因素

地形地貌是地质灾害形成的主控因素之一。微地貌方面,滑坡多发育在坡麓地带及斜坡中下部,崩塌均发育在陡坡及陡崖地带,不稳定斜坡发育在斜坡下部及陡坡地带,地面塌陷则发生在平缓谷地区或采矿活动区。在其它背景因素相似的情况下,通常坡度越陡,坡体越易于失稳,则破坏方式以崩塌为主,相反坡度相对较缓时,则坡体失稳方式以滑坡为主[15]。

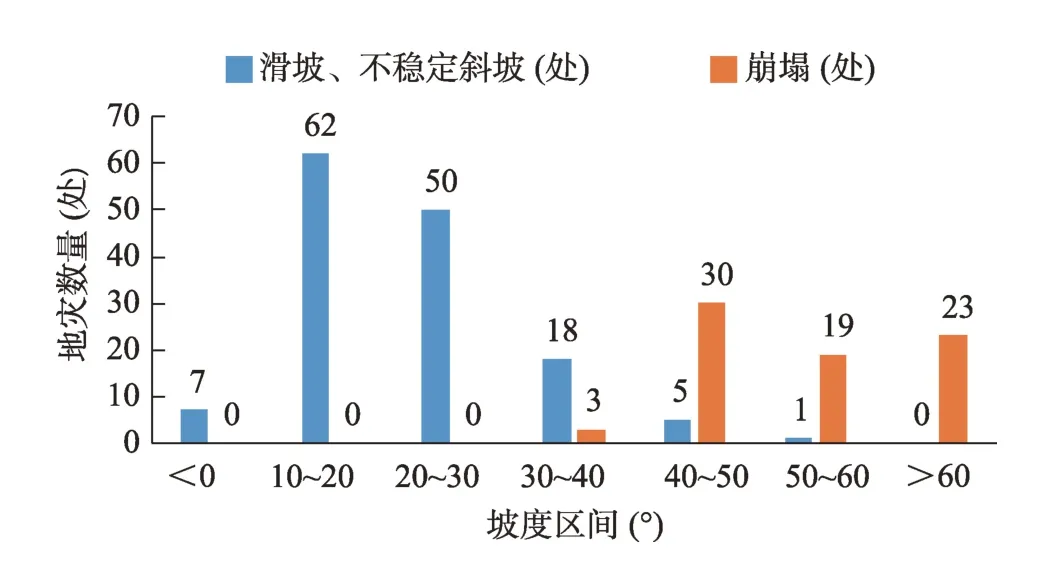

区内滑坡、不稳定斜坡在地形坡度上的发育分布具有一定的规律性。78.3%的滑坡及不稳定斜坡分布在坡度10°~30°斜坡区(表2)。96%的崩塌分布在地形坡度40°以上斜坡或陡崖地带(图2);在高差方面亦具有一定的规律性。79.7%滑坡及不稳定斜坡分布在斜坡高差50~250m 范围,64.0%崩塌分布在高差200m 以上斜坡。

图2 地形坡度与地质灾害关系柱形图

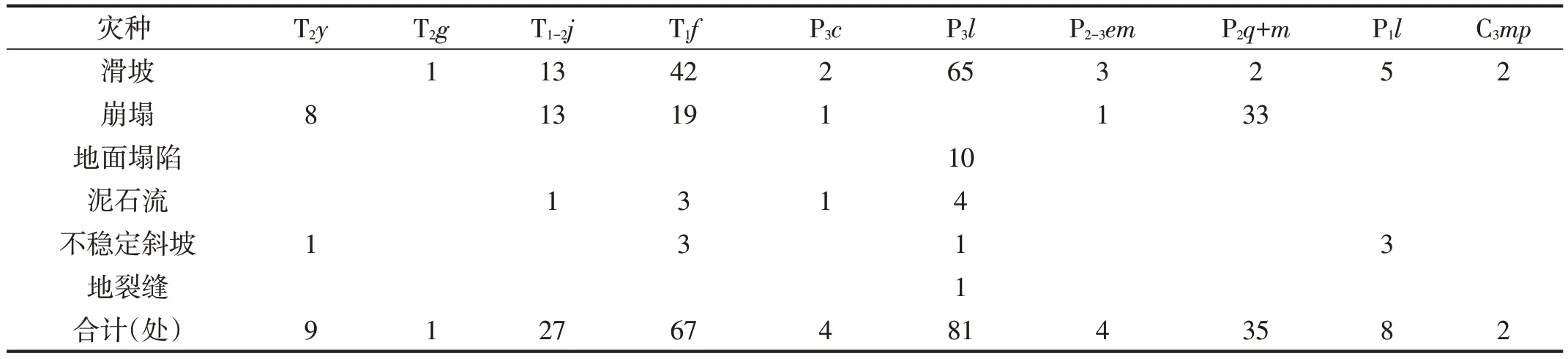

表2 地层与地质灾害关系表

3.2 地层结构因素

地层结构是构成和孕育地质灾害的物质条件,不同地层结构岩土体分布区域形成的地质灾害亦各不相同。77.6%的滑坡及不稳定斜坡发育于P3l、T1f地层;86.7%的崩塌发育于P2q+m地层。地面塌陷与地裂缝发育于P3l地层(表2)。

不同工程地质岩组亦是地质灾害发育分布的控制因素之一。区内50.4%的滑坡、不稳定斜坡发育于下伏基岩以粘土岩、粉砂质粘土岩、粘土质粉砂岩为主的第四系(Q)残坡积及以粘土岩、粉砂岩等为主的P3l、T1f软质岩组中,33.6%的发育于以碳酸盐岩夹粘土岩、砂岩或互层的T2g1、P3c软硬相间岩组,16%的发育于岩性单一的灰岩、白云岩、玄武岩硬质岩组;60%的崩塌发育于P2q+m等地层硬质岩类岩组,30.1%的发育于软硬相间岩组(图3)。

图3 工程地质岩组与地质灾害关系饼状图

3.3 地质构造因素

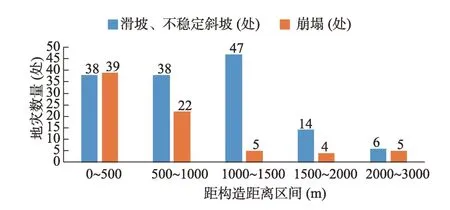

地质构造控制岩层的岩体结构及其组合特征,构造复合部位岩体内节理裂隙发育,大量无序裂隙的存在,使得岩体被切割成碎裂、碎块状,破坏了岩体的完整性。区内86%的滑坡、不稳定斜坡发育于距构造0~1500m 范围内;崩塌则距构造越近,分布越密集,且呈正相关系。81.3%的崩塌发育在距断层0~1000m范围内的陡坡或陡崖地带(图4)。

图4 地质构造与地质灾害关系柱形图

3.4 降雨因素

区内受降雨引发的滑坡、崩塌,往往皆为持续降雨或前期降雨累积作用背景下的短历时暴雨激发[11],降水对地质灾害的影响,主要体现在降水集中阶段,也是地质灾害多发时段,降雨集中是该区地质灾害形成的主要诱发因素[1]。

区内多年平均降雨量区域性差异不大,降雨与区内地质灾害发生在时间上具有很好的一致性,一般每年的5~10 月为集中降雨期,亦为地质灾害发生高发期,大多发生于强降雨的中后期或略滞后,是“大雨大滑,小雨小滑,无雨不滑”的真实体现。据统计直接受降雨影响的地质灾害点共有169 处,占总灾点数的71%。

3.5 人类工程活动因素

各种不规范的工程活动是该区地质灾害的人为诱因[16],现已成为地质灾害发生的一个重要影响因素。区内人类工程活动主要表现为采矿活动、地表切坡、弃土堆载、建房及道路建设等。随着社会经济发展,各种人类工程活动呈现出逐年增强的趋势,地质环境破坏亦进一步加剧。统计表明,区内由人类工程活动直接诱发的地质灾害点39 处,占灾点数的16.39%,与人类工程活动有间接关联的有56处,占灾点数的23.53%。

4 结论及防治对策

4.1 结论

(1)研究区历年来查明有滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流、不稳定斜坡及地裂缝,共238处。现有地质灾害180处,风险斜坡280处。

(2)区内地质灾害的影响因素分为内因和外因两类,内因为地形地貌、地层结构、地质构造三个主要因素,地形地貌起主要作用,外因主要为降雨和人类工程活动两方面。风险斜坡的发育分布规律主要受地形地貌、地层结构、人类工程活动影响控制。

4.2 防治对策

(1)地质灾害风险管控规划应充分利用近年来调查评价成果并包含对已有地质灾害隐患点的基于风险排序和所处的风险区的等级进行具体的管控建议。其中高风险区防治措施应以工程治理和搬迁避让为主,监测、巡查为辅。中风险区防治措施应以巡查为主,部分斜坡进行监测,极少部分进行搬迁避让。低风险区防治措施应以巡查为主。已有地质灾害隐患点应在查明灾点地质环境条件、基本特征、成因机制、变形破坏阶段及危害程度的基础上,本着科学有效、技术可行、经济合理的原则,确定最优防治方案。

(2)风险斜坡的风险管控应从单体隐患点防控向“点+面”双控转变,建立“联防”机制。对已经确定为风险斜坡的区段,根据其高、中、低风险等级提出具体管控措施。其中Ⅰ类风险斜坡采取群测群防+专业监测,进行动态化监测,醒目位置立警示牌,并实行“专人”管理。Ⅱ类、Ⅲ类风险斜坡采取“网格”方式管理,采用群测群防,根据监测斜坡变形情况再考虑是否进一步采用专业监测、搬迁避让等措施。

(3)地质环境保护是预防地质灾害的根本措施,应高度重视地质环境保护与地质灾害防治规划。一是合理布局城建工程,以使城镇空间体系与地质灾害防治、生态安全格局相适应。二是在进行社会经济建设的同时,处理好人与自然之间的关系,规范各类人类工程活动,减少不合理的人类工程活动。三是选择科学、适宜的开发利用方式,在不破坏地质环境或对地质环境不产生明显影响的前提下,合理地利用地质环境。四是提高地质环境保护的经费投入,植被环境的保护,控制水土流失,进一步保护与改善改善地质环境。

(4)应完善群测群防和自动化专业监测系统建设,制定可操作性的应急处理体系,同时增强群众的减灾防灾意识,最大限度地减少地质灾害造成的损失。