冬小麦不完善粒气象条件危险性指数研究

成 林, 郭康军, 申晓晴, 商东耀

(1.中国气象局·河南省农业气象保障与应用技术重点实验室,郑州 450003;2.河南省气象科学研究所,郑州 450003; 3.周口市气象局,河南 周口 466000)

引 言

冬小麦是我国重要的口粮和商品粮,收获时的籽粒质量直接决定着商品麦的价值,影响着农民的经济收入。不完善粒作为小麦质量的限制指标,是小麦破损粒、病斑粒、生芽粒、生霉粒和虫蚀粒的总称,是小麦收购质量检验的重要依据,它不仅与小麦的等级和价格密切相关,还对后期的储藏和加工有很大影响[1-2]。随着农艺农技水平的不断提高,目前小麦物理损伤不完善粒(虫蚀粒、破损粒)基本可控可防,而生化变化不完善粒(病斑粒、生芽粒和霉变粒)产生的原因较为复杂[3],其中灌浆至成熟收获期的天气状况被公认为是影响不完善粒的重要因素。近年来,我国冬小麦籽粒形成期常常遭遇阴雨、寡照等灾害性天气,造成小麦品质不同程度的降低。例如2009年[4]、2016年等年份,冬小麦第一大省的河南东部、南部等地均出现了新收获小麦不完善粒高于8%,小麦价格偏低的情况。2023年5月20-22日、25-30日、6月2-4日,河南省出现3轮较大范围降水过程,强降水与冬小麦成熟收获期高度重叠,造成上千万亩冬小麦出现不同程度穗发芽、霉变,气象、农业专家研判此次过程为1961年以来对河南省冬小麦影响最为严重的连阴雨天气。因不利气象条件导致冬小麦品质下降,不符合托市收购质量标准,严重影响了农民收益。因此,对造成籽粒不完善粒的气象因素进行具体分析,明确引起不完善粒偏高的具体气象条件,有利于相关部门及时发布风险预警,积极采取有效措施,对避免或减轻不完善粒偏高造成的损失,具有现实的生产意义。

近年来,气象条件对冬小麦品质的影响受到国内外专家学者的广泛关注,并进行了大量的科学试验和研究分析。目前普遍认为,灌浆期适当的气温有利于提升灌浆速率,提高籽粒千粒重和容重。同时,气温影响根系对氮素的吸收、植株体内蛋白酶活性和蛋白质降解度,适当的高温可促使根系从土壤中吸收较多的氮素,但气温过高则造成蛋白质下降,气温过低则光合强度减弱,籽粒营养物质积累不足[5],影响籽粒的饱满度[6]。适宜的土壤水分对小麦籽粒灌浆有利,但降水量往往与籽粒蛋白质等品质指标呈负相关,尤其成熟收获期间的阴雨天气,致使冬小麦籽粒营养物质氧化分解造成生芽粒偏多、霉变粒率偏高。日照条件对冬小麦品质的影响相对复杂,部分研究认为,灌浆中期的光照条件与籽粒品质形成较为密切,遮阴导致千粒重、容重和产量降低,但能增强小麦粉的筋性和个别内在品质[7]。

总体来看,大量的研究基本探明了单一气象因子对冬小麦品质影响的规律,揭示了不同品质指标对不同气象因子变化的响应特征,但冬小麦质量和内在品质往往与多个要素的协同影响有关,对冬小麦价格起关键作用的品质指标受不同气象因子的影响程度目前尚不明确。因此,本研究收集整理了2008-2021年河南省部分县(市)冬小麦收获期不完善粒信息的文献和对应气象资料,通过构建不完善粒气象条件危险性指标,定量评价复合气象因子对籽粒不完善粒的影响,为提前发布气象预报预警、及时采取有效应对措施提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

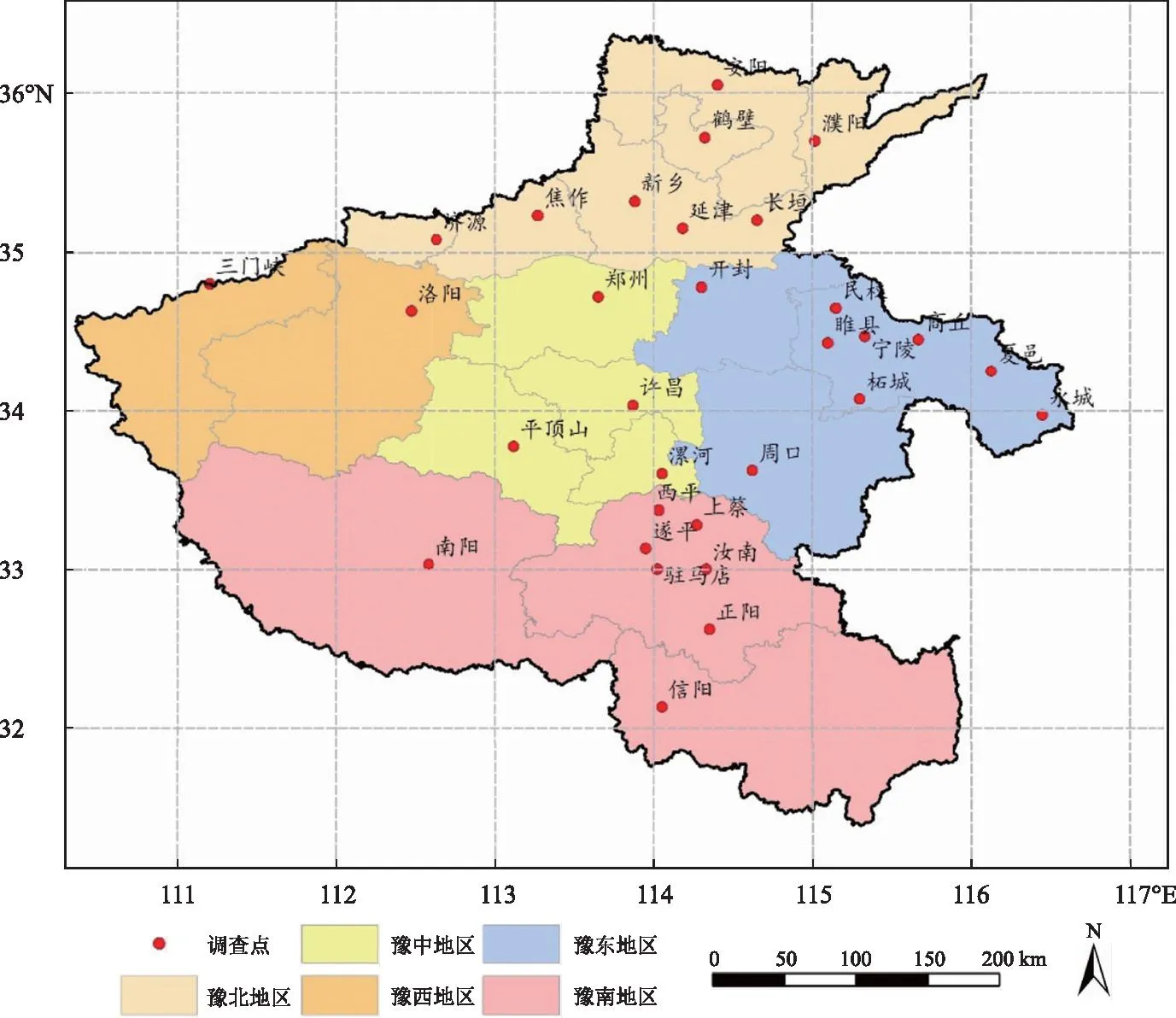

本研究所用2008-2021年河南省不同地市冬小麦收获期大田测定的不完善粒资料,主要来源于文献[8—16],以及近年来河南省粮食和物资储备局及部分市粮食部门发布的收获小麦质量品质报告,整理出包括31个市(县)(图1)的资料共138份,包括生芽率、生霉率和不完善粒总量。根据国家标准《小麦》(GB1354-2008)中规定的分类(表1),138份样本中,不完善粒≤6.0%的样本为92个,占66.7%,>10%的样本为20个,占14.5%。2008-2021年对应市(县)冬小麦发育期观测资料、生长季内逐日气象资料,包括日平均气温T(℃)、日最高气温Tmax(℃)、日最低气温Tmin(℃)、日降水量R(mm)、日照时数S(h)和空气相对湿度U(%)等,来源于河南省气象局。

表1 小麦质量等级

图1 样点分布图

1.2 分析方法

1.2.1 差异性比较

根据地理和气候生态类型,将整个河南省划分为豫北、豫西、豫中、豫东和豫南5个区域,利用最小显著性差异法(LSD法),分别检验不同区域之间不完善粒和气象因子的差异性及差异的显著性。对差异不显著的区域,进行合并分析。

1.2.2 分析时段

冬小麦临近成熟,以及收获期间的气象条件对冬小麦籽粒质量有重要影响[17]。根据河南省农业气象观测站2008-2021年观测的冬小麦开花普遍期和成熟期,各地4月下旬从南向北陆续进入开花普遍期,至成熟期间隔时间在35天左右(表2)。为明确对不完善粒影响最关键的时段,分别统计不同区域成熟前10天、成熟前15天、成熟前20天气象条件与籽粒不完善粒的关系。具体分析时期见表2。

表2 不同区域小麦开花和成熟普遍期

1.2.3 不完善粒气象条件危险性指数

分别计算各区域小麦成熟前10天内、15天内、20天内的平均气温T(℃)、平均日最高气温Tmax(℃)、平均日最低气温Tmin(℃)、累计降水量R(mm)、平均日照时数S(h)和平均空气相对湿度U(%),并统计各时段内降水量>0.1 mm的累计日数D(天)和连续降水日数L(d)。对不完善粒和气象因子作Person相关分析,重点分析相关系数通过0.05显著性检验的气象因子。参考生活气象指数的设计方法[18-20],将多个气象因子对不完善粒的影响量化为指数表达,表达式为

(1)

式中,E(Xi) 为第i个主导气象因子Xi的分级值,wi为权重系数,利用熵权法确定,计算步骤如下。

构建标准化矩阵:

N=[xij]n×m

(2)

式中,n为行,m为列,i为第i行,j为第j列,xij为正向指标或负向指标,当某气象因子越大其影响越有利时,采用正向指标:

(3)

反之,计算负向指标:

(4)

x′ij为因子的原始值,Max(x′ij)和Min(x′ij)分别代表该序列的最大值和最小值。

第j项气象因子的第i个样本值占该指标的比重为

(5)

第j项指标(列)的熵值为

其中

第j项指标(列)的权重为

(6)

2 结果与分析

2.1 不同区域冬小麦不完善粒特征

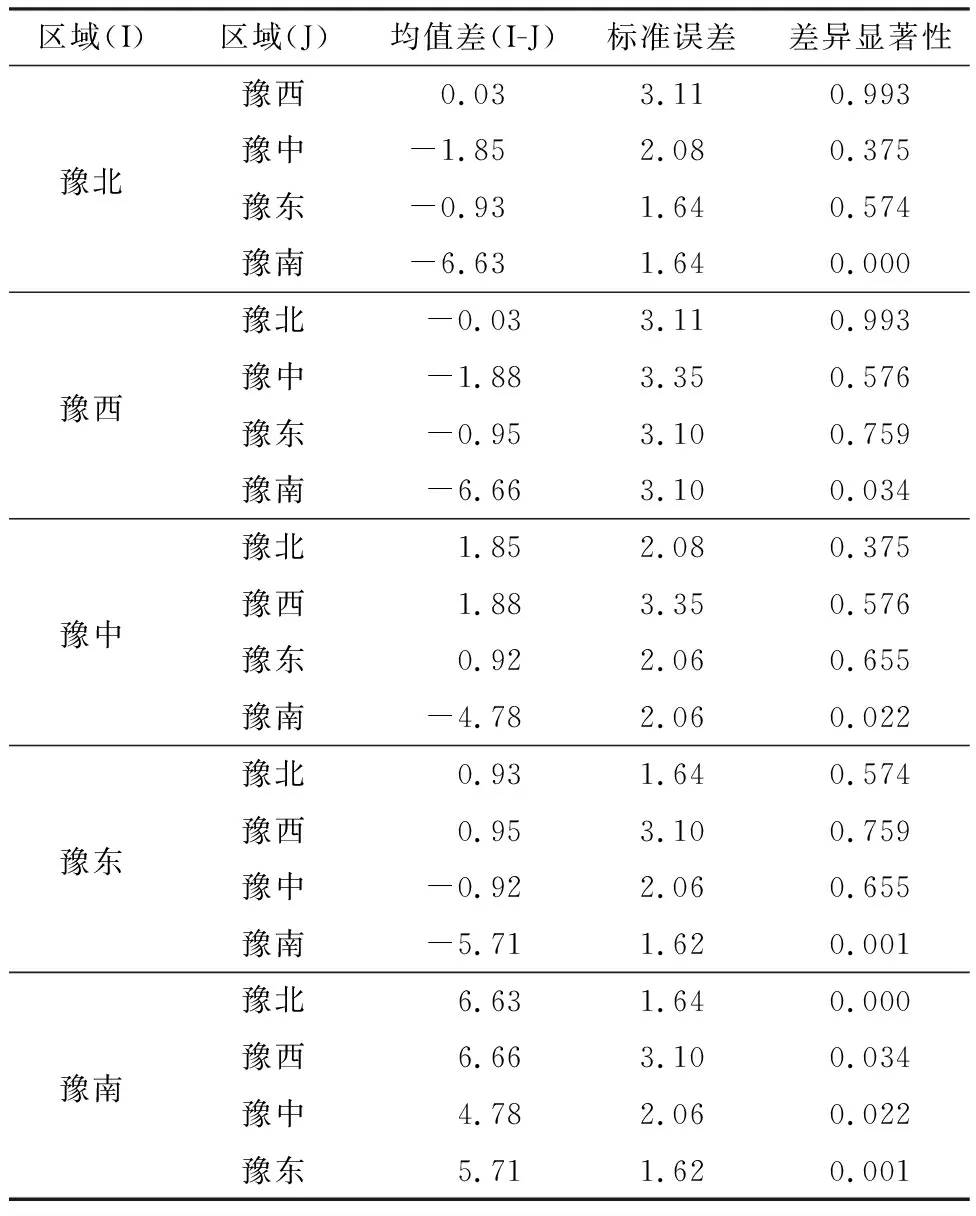

从参与分析的样本来看,各地冬小麦平均不完善粒为6.5%,平均生芽率为3.86%、生霉率为0.5%。各地区不完善粒的均值:豫北为4.14%,豫西为4.11%,豫中为5.99%,豫东为5.07%,豫南为10.78%。2010、2013、2016年等年份,多地出现不完善粒偏高的情况,个别地区不完善粒超过20%,主要是由生芽率普遍偏高导致。表3列出了不同区域不完善粒差异性的LSD检验结果。由表3可以看出,豫北、豫西和豫中三地区之间不完善粒的均值差为0.03~1.88,差异显著性值均超过0.05,表明三个区域之间的不完善粒差异不明显;豫南和其他4个区域不完善粒均值差为4.8~6.7,差异显著性均在0.05以下,表明差异通过显著性检验。

表3 不同区域冬小麦不完善性差异显著性检验

2.2 不同区域冬小麦成熟前气象条件差异

分别对各区域小麦成熟前10天、成熟前15天和成熟前20天内的气象因子进行差异性检验,发现不完善粒差异不明显的区域,大部分气象因子不同年份之间差异显著;不完善粒差异明显的区域,降水总量、连续降水日数和累计降水日数差异并不显著,说明降水并不是造成不完善粒区域间差异的关键,而气温、日照时数和空气相对湿度在不同区域间存在一定差异。以各地冬小麦成熟前15天内的气象条件为例,豫南地区的平均气温、日照时数和空气相对湿度与其他地区的差异均通过0.05显著性检验,同时,豫东地区的平均气温也与豫北、豫中地区的差异显著,日照条件又与豫北和豫南地区的差异显著(表4),而豫北、豫西和豫中的大部分因子差异不显著(表略)。

表4 不同区域冬小麦成熟前15天内主要气象因子的差异显著性检验

2.3 气象条件影响不完善粒的关键时段

根据上面的分析,考虑不完善粒的区域间差异和气象因子的区域间差异,将所有样本按豫南麦区、豫东麦区、北中西部麦区3类分别进行分析。从不同地区籽粒不完善粒与成熟前不同时段气象条件的相关性示意图来看(图2),成熟前不同时期内的平均气温、平均最高气温、气温日较差与各地不完善粒显著负相关;总降水量、累计降水日数与各地区不完善粒以正相关为主。由通过相关显著性检验的气象因子的个数和相关系数的绝对值大小可看出,成熟前10天的气象条件对豫南地区不完善粒的影响尤其显著,9项气象因子中,除平均最低气温1项因子的相关性较低外,其他8项因子的相关性均通过显著性检验,其中除平均气温以外的7项达极显著相关;对豫东地区,3个分析时段中,成熟前20天内的气象因子通过相关显著性检验的最多,分别为成熟前20天内的连续降水日数(L)、平均气温(T)、平均最高气温(Tmax)、平均气温日较差(Td)、总降水量R和总降水日数(D),共6项。其他麦区的3个分析时段中,同样表现为成熟前20天内的气象因子通过相关显著性检验的最多,与豫东地区不同的是,连续降水日数L与不完善粒相关性较小,可能是样本采集年份这些地区的连阴雨特征不明显;日照时数与空气相对湿度对豫南和北中西部麦区的籽粒不完善粒分别呈负相关和正相关,而对豫东麦区则影响不显著。

图2 不同地区不同时段小麦成熟前气象条件与不完善粒相关系数示意图注:*和**分别表示相关系数通过0.05和0.01的显著性水平检验。

2.4 影响不完善粒的主导气象因子

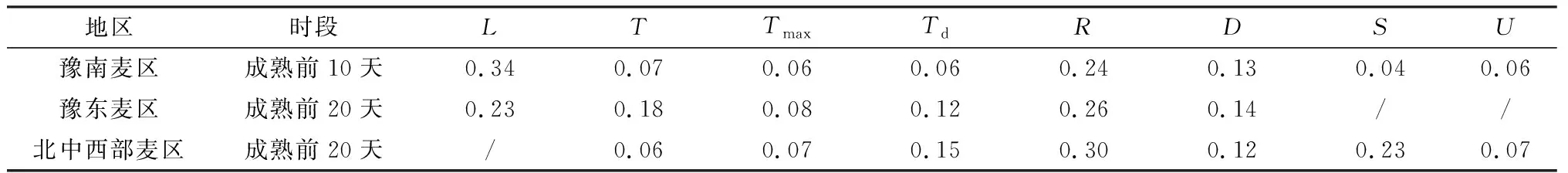

根据2.3节确定的不同地区影响不完善粒的关键气象因子,利用公式(2)-(6)确定各项因子的权重,见表5。 可以看出,豫南麦区,成熟前10天内连续降水日数所占权重最大,达0.34,其次为总降水量和总降水日数,这3项因子的影响权重之和占0.71,是影响豫南冬小麦籽粒发芽霉变的主导因子,而光温因子和空气相对湿度的权重相对较小。豫东麦区,成熟前20天内的总降水量、连续降水日数、平均气温和总降水日数的影响占前4位,影响权重之和超过0.81。北中西部麦区,成熟前20天内的总降水量、日照时数、气温日较差和总降水日数所占权重较大,且明显大于其他因子,总和为0.80。由此可见,冬小麦成熟前的总降水量、总降水日数,是导致各区域籽粒不完善粒偏高的共性主导因子。不同地区比较,豫东地区成熟前平均气温偏低将明显加剧籽粒的生芽或霉变,而北中西部麦区气温日较差和日照条件对不完善粒的影响不容忽视。

表5 不同麦区影响不完善粒的气象因子权重

不完善粒是否超过8%是一、二等小麦与三等小麦的重要差别,也是判断商品麦价值的关键因素。研究样本中, 不同地区不完善粒>8%和≤8%的样本对应的气象条件通过了差异显著性检验。表6列出了关键时段主导气象因子的均值。分析表6可得出易导致各地区冬小麦不完善粒>8%的主导气象条件:豫南麦区,成熟前10天内连续降水日数超过3天,总降水量超过70 mm、总降水日数大于6天;豫东麦区,成熟前20天内连续降水日数超过3天,总降水量超过90 mm,平均气温低于21 ℃,累计降水日数大于7天;北中西部麦区,成熟前20天内降水量大于65 mm,日照时数小于5 h,气温日较差不足10 ℃且累计降水日数大于6天。

表6 不同等级不完善粒样本对应气象因子均值

2.5 气象条件危险性

2.5.1 不完善粒气象条件危险性指数

除主导的气象因子外,其他气象条件虽然权重系数较小,但不代表其对籽粒不完善粒没有影响。由于不同气象因子之间的量级差异较大,构建气象条件的分级函数利于消除量纲影响,便于不同区域间进行比较,也便于构建各区域适用的通用指标。(1)式中,不同气象因子的分级函数E(Xi)赋值见表7,分别计算得出样本资料对应的不完善粒气象条件危险性指数。

表7 气象因子分级赋值表

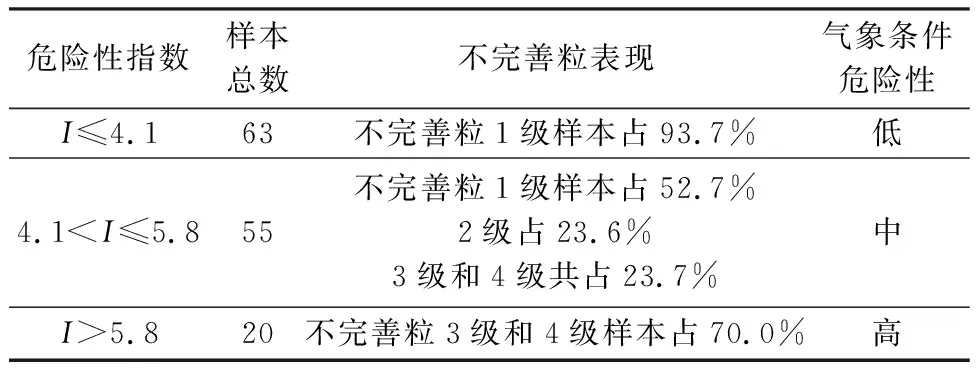

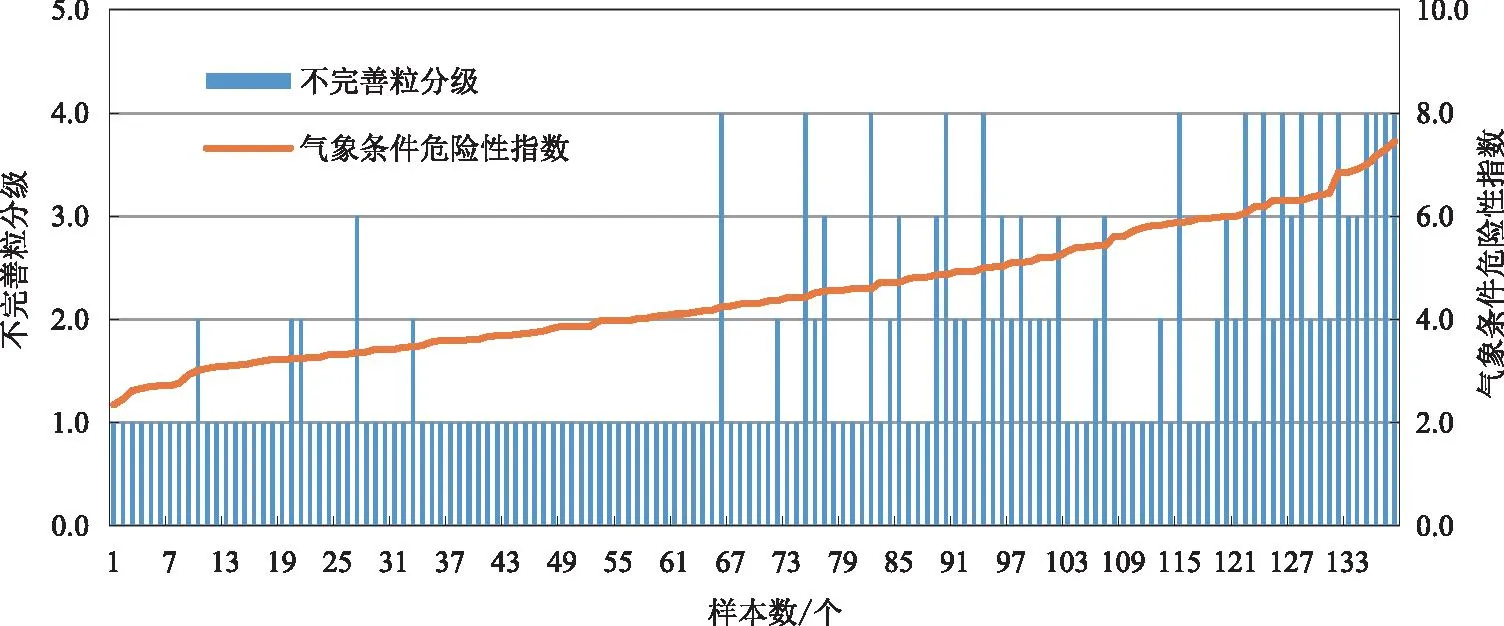

将不完善粒≤6%的样本分类为1级,6%<不完善粒≤8%的样本分类为2级,8%<不完善粒≤10%的样本分类为3级,超过10%的分类为4级。不完善粒分级样本与气象条件危险性指数有较好的对应关系,二者相关系数达0.5633,通过0.01显著性水平检验。排序后的气象条件危险性指数与不完善粒等级的关系见图3。从图3中可以看出,气象条件危险性指数可以划分为三个区间:当I≤4.1时,对应的气象条件整体上对小麦籽粒质量提升有利,不完善粒气象条件危险性相对较低;当4.1

表8 不完善粒气象条件危险性指数

图3 气象条件危险性指数与不完善粒分级值的对应关系

2.5.2 指数检验

豫南麦区、豫东麦区和北中西部麦区气象条件危险性指数与不完善粒分级值的相关系数分别为0.7598、0.5821和0.6568,均通过0.01的显著性水平检验,说明所构建的指数能够较好地反映籽粒质量与气象条件的复合关系。抽取籽粒不完善粒偏大的2016年和籽粒品质整体较好的2021年样本作检验,若不完善粒≤6%且危险性指数I≤4.1,或者不完善粒>10%且I>5.8,或者不完善粒>6%且4.1 视不完善粒≤6%的样本对应气象条件为危险性低,不完善粒>10%样本对应气象条件为危险性高,其他为危险性中等,检验结果见表9。2016年10组参与检验的样本,判定结果一致性为80%;2021年的判定结果一致性为61%,该年份判定准确率偏低的主要原因是北中西部的部分市(县)冬小麦成熟前出现了累计4~7天降水,导致气象条件危险指数计算值偏高,而这一区域历年不完善粒偏大的样本数量较其他区域的少,一定程度上影响了构建指数的准确度。 表9 典型年份气象条件危险性指标检验 (1)冬小麦不完善粒受气象条件影响显著。研究样本中,冬小麦生芽率普遍偏高,是影响籽粒质量的重要因素。相关分析发现,冬小麦成熟前10-20天内的气象条件对籽粒不完善粒有重要影响。其中,豫南麦区不完善粒受成熟前10天内气象条件的制约最大,其他地区主要受成熟前20天内气象条件的影响。 (2)不同地区冬小麦不完善粒受不同气象因子的组合影响。利用相关显著性气象因子的影响权重系数判定,豫南麦区影响不完善粒的主导气象因子为成熟前10天内的连续降水日数、总降水量和总降水日数,豫东麦区为成熟前20天内的总降水量、连续降水日数、平均气温和总降水日数,北中西部麦区为成熟前20天内的总降水量、日照时数、气温日较差和总降水日数。冬小麦成熟前的总降水量、总降水日数,是导致各区域籽粒不完善粒偏高的共性主导因子。 (3)构建的气象条件危险性指数I与冬小麦籽粒不完善粒分级值的相关性通过0.01的显著性水平检验,I>5.8表示小麦成熟前气象条件危险性高,可能导致不完善粒超过8%,甚至超过10%。危险性指数的回代检验判定结果一致性为60%~80%,能够一定程度上反映出不利天气条件的复合影响,对服务指导小麦收获期管理有一定的指示意义。 大量的研究已证实,气温、光照、降水等环境气象因子会对冬小麦最终产量和品质的形成造成一定影响[21-24]。目前在小麦籽粒发芽霉变相关气象条件的研究中,一部分集中在收储过程中因谷物堆放的环境条件不适宜,导致已收获入仓的小麦出现变质[25];少部分关于大田小麦发芽霉变气象条件的研究中,认为收获期对发芽率影响较大,收获越晚时较高的温度对春小麦穗发芽更适宜[26];杜世超[27]和倪芊芊[28]等认为温湿相互作用对成熟期小麦穗发芽有显著影响。从本研究的分析来看,除了降水日数和降水量这两类公认的影响因子外,灌浆成熟的进程、气温、空气相对湿度等要素均与不完善粒一定程度相关,与前人的分析结论存在共性。本研究的特色在于从不同麦区历年不完善粒的表现特征中,结合当地多年平均气候特点,以不完善粒8%为界分析总结出影响不完善粒的主导气象因子的阈值,并构建了可定量评价复合气象条件危险性的指标,比定性分析评述环境因素的影响更进一步,可为服务指导小麦收获和收购提供科学参考,构建的危险性指数也可为研究麦收期气象灾害风险预警指标提供支撑。存在的问题一是气象条件并不是导致不完善粒偏高的唯一因素,例如王震等[29]对不同生态区的137个小麦品种的鉴定结果表明,小麦相对发芽指数与籽粒长度、宽度呈极显著正相关,成旭等[30]也发现小麦粒色、粒型、粒质等农艺性状均与小麦的穗发芽率显著相关,本研究暂无法完全分离出气象的影响部分;二是本研究样本中生霉粒偏高的样本相对少,还有待积累更多样本资料进一步确定气象因子的影响。

3 结论与讨论

3.1 结 论

3.2 讨 论