跨学科主题学习一例

吴存明

摘 要:秉持“在游泳中学会游泳而非在岸上学会游泳的动作”的理念,在一次省级新课标解读培训会上,对新课标综合与实践领域第二学段建议的主题活动“度量衡的故事”进行了实践探索。由此得到教學反思:跨学科主题学习需要驱动问题、同伴合作、多个课时、多元评价。

关键词:小学数学;跨学科主题学习;《度量衡的故事》

《义务教育课程方案(2022年版)》指出:“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求。” [1] 与此同时,各学科课程标准也提出了相关要求。如《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:课程内容呈现适当考虑跨学科主题学习 [2] ;综合实践以跨学科主题学习为主,适当采用主题式学习和项目式学习的方式 [3] 。一时间,“跨学科”成为如火如荼的教研热词。那么,如何落实新课标倡导的“跨学科”?对此,我们秉持“在游泳中学会游泳而非在岸上学会游泳的动作”的理念,在一次省级新课标解读培训会上,对新课标综合与实践领域第二学段建议的主题活动“度量衡的故事”进行了实践探索。现不讳浅陋,分享本次教学实践与教后反思。

一、教学实践

(一)交流观感,引出主题

(教师播放电视剧《芈月传》的片段,内容大致如下:“芈月去庸氏药铺抓药,庸氏药铺的掌柜虽然认识药方上面的字,但看了药方后,却说药方的药量有差错,不给芈月抓药。此时,庸氏药铺的主人庸芮听到声音走出来。见识广博的庸芮说出了原因:秦楚两地虽然接壤,但不仅文字各异,就连度量之衡器也不同。还好,庸芮曾游学楚国,知道楚国的计量方法,便给芈月抓了药。”接着,教师邀请几位学生分享观后感。)

生 视频讲了芈月去秦国的药铺抓药,庸芮看过药方后告诉芈月掌柜不给抓药的原因,并为她成功抓药,表现了庸芮的善良与乐于助人。

生 视频讲了芈月去秦国买药,因两国单位不一致而闹出笑话。

生 各国都有自己的钱币和开药的方法,文字不同,度量衡器也是不一样的。

生 度量衡统一,有利于各地之间的交流,方便物品的流通,能够促进经济发展。

师 “度量衡”不统一,导致芈月差点没能抓到药,那么到底什么是“度量衡”?这里面有哪些有趣的故事呢? (揭示课题:度量衡的故事)

学生的探索需要动力。本课中,教师利用电视剧《芈月传》的片段,进行情境导入,使学生初步体会统一度量衡的重要性,激发学生想要了解度量衡的兴趣。

(二)展示有关“度量衡”的故事

师 课前,老师布置大家利用工具书查阅或者上网搜索有关“度量衡”的故事。下面我们先小组交流,再全班展示。

生 在我国远古时代,随着社会发展和生产生活的需要,各种测量活动产生了。于是,古人发明了度量衡。度量衡是日常生活中用于计量物体长短、容积、轻重的器物的统称。

生

在中国历史上,秦始皇为统一度量衡作出了杰出的贡献。秦始皇统一六国之后,丞相李斯很顺利地制定了钱币、长度等方面的标准,但在重量方面没了主意,于是向秦始皇请示。秦始皇没有给出标准,但写下了四个字的批示——天下公平。李斯为了避免以后遭到罪责,决定把“天下公平”这四个字的笔画数作为标准,于是定出了一斤等于16两的重量标准。这也就是成语“半斤八两”的由来。这个标准在此后两千多年一直被沿用。

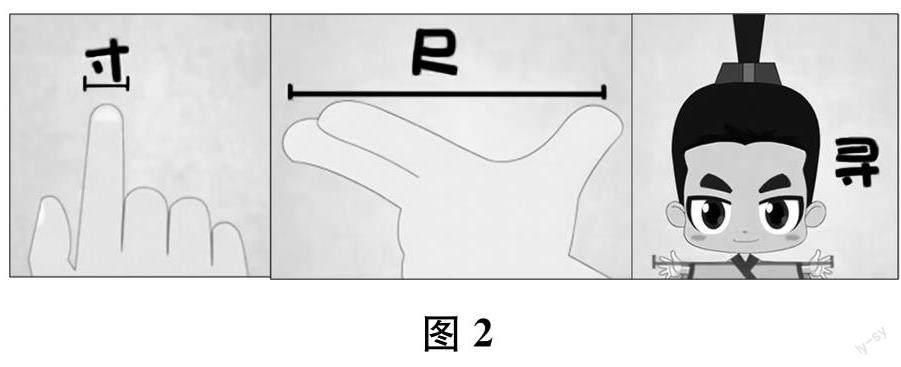

生 我要补充一个与度量衡有关的故事。上海博物馆有这样一件青铜器——“商鞅方升”, (展示图1) 它呈长方形,外形普通,没有纹饰,没有机关。然而,就是这样一件看似普通的量器,见证了秦朝的崛起。春秋战国时,度量衡不统一的现象非常普遍。在诸侯割据的国家,除了国君所颁布的“公量”外,不少卿大夫还设有“家量”,造成度量衡极度混乱。商鞅亲自督造了一批度量衡标准器,包括商鞅方升。制作完成的商鞅方升被发放到全国各地,为田亩的丈量、赋税的征收提供了有力的保证。

生 我查到,汉代

的政治、经济等制度皆沿袭秦朝。西汉时期,刘歆整理了秦汉以来的度量衡制度,使之更规范,后被班固选载入《汉书·律历志》。《汉 书· 律历志》成为我国第一部度量衡专著。

……

(在学生发言的基础上,教师明确:“度量衡”分别指计量长度、容积、轻重的标准或器具;“度”即长度,“量”为容量,“衡”即轻重;“度量衡”是衡量事物的标准尺度,关乎人类社会生活、生产的方方面面,对于规范商品交换、维护社会稳定、保证国家权力等都有着重要作用。)

课前,学生通过

查找资料搜索到了有关“度量衡”的故事。在课堂交流中,学生对同伴收集的内容非常感兴趣。因此,学生发展了查阅资料、整理资料的能力,形成一种了解、搜集、评估和利用信息的知识结构,进而提升了信息素养。在信息时代,信息素养是所有人必备的基本能力,更是助力人们更好地生产与生活的综合素养。

(三)用“身体尺”测量

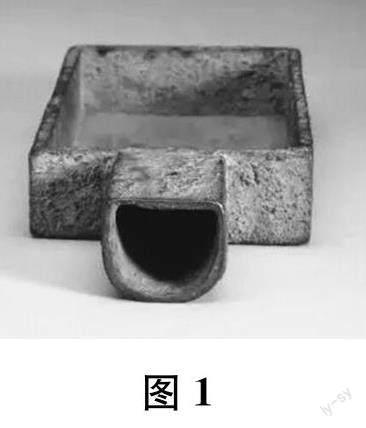

师 以“度”为例,长度单位的产生很早。在上古时期,人们是以人身体的某个部分或某种动作为标准的,如“寸”“尺”“寻”等。 (出示图2) 食指的宽度是一寸,大拇指和中指之间的长度是一尺,伸直左右胳膊的长度是一寻。下面,让我们像古人一样,尝试用“尺”做单位测量一根木条的长度。

(教师让两名学生用身体尺测量,一人说是六尺,另一人说是五尺。)

师 为什么都是以尺做单位进行测量,得到的结果不一样呢?

生 他们手的长短不一样。

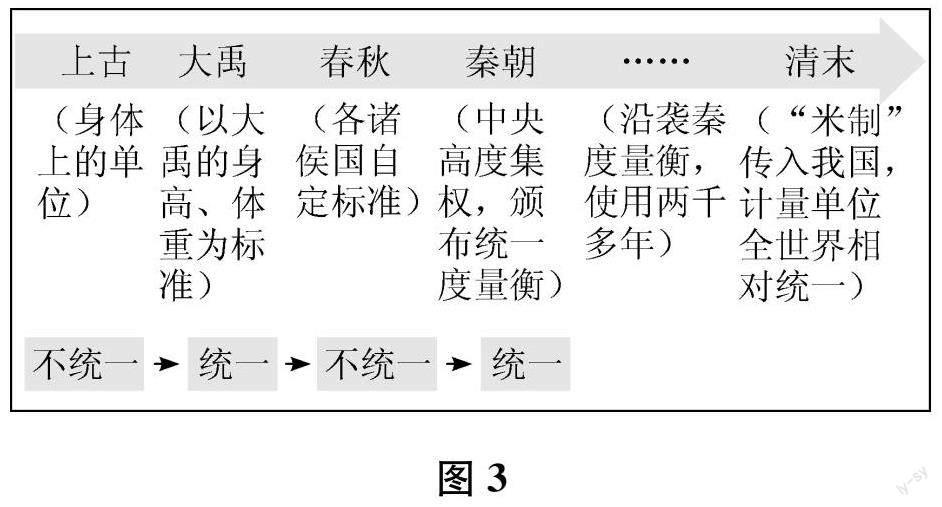

师 即使有了身体上的 “尺”,还是不能进行准确测量和交流,这是因为你身体上的“尺”和我身体上的“尺”不统一。于是,智慧的古人不断优化度量工具,制定度量标准,使得计量单位由多元到统一。 (出示图3) 从上古的不统一到大禹的统一,再到春秋的不统一,最终到秦朝全面统一。

师 作为现代人,我们怎么测量出这根木条的长度?

(教师让一名学生上台用米尺量,发现不到1米。)

师 不到1米,怎么办?

生 这个木条不够1米,用分米做单位。

师 还剩一段怎么办?

生 剩余的一段不到1分米,要用更小的厘米做单位。

师 还剩一小段怎么办?

生 用更小的毫米做单位。

师 如同大家刚刚所经历的那样,计量单位的发展就是根据人们的需要,不断细化,产生新的单位,由粗略到精细地测量。刚才我们以长度为例,研究了古代单位 和现代单位,感受到单位从不统一到统一、由粗略到精细是多么有必要。课前大家还整理了所有学过的单位, (出示图4、图5) 我们一起来看两份作业,请评价一下:他们整理得对吗?整理得好吗?发现什么问题了吗?

生 我觉得两个人整理得都好,相比之下,第2份作业写了相邻单位间的进率。

生 我发现第1份作业漏了长度单位“千米”,也漏了货币单位“角”“分”。

生 我发现第2份作业把面积单位“公顷”和“平方米”的进率写错了,时间单位“月”和“日”的进率还有28和29两种情况。

……

在上述活动中,不同的学生以“尺”为单位测量木条长度结果不同,教师鼓励学生联想到古人也会遇到相同的问题。由此认识到,统一度量衡是人们生活所需,具有深远的意义和影响。随后,引入现代“米”制单位,让学生感悟计量单位由粗略到精细的过程。进而,让学生展示所有学过的现代计量单位,并通过同伴互评,帮助学生将有关计量单位的知识结构化。

(四)分享成语典故

师 课前,老师还让同学们寻找与“度量衡”有关的成语,现在我们来看看大家收集的成语典故内容。

1.分享含有长度单位的成语

师 (出示图6) 春秋时,晋国同楚国在城濮(今山东境内)作战,晋文公遵守之前的诺言,把军队撤退九十里(见《左传·僖公二十八年》)。古时行军以三十里为一舍。退避三舍,原意指为了回避与对方的冲突,主动退让九十里;常用于比喻退让和回避,避免冲突。 (出示图7) 先秦时商鞅规定“举足为跬,倍跬为步”,即单脚跨出一次为“跬”,双脚相继跨出为“步”。跬是早期社会中土地面积测量的最小单位。老师的“一跬”约是07米,“一步”约是14米。量一量,你的“一跬”有多长?“一步”呢?

生 我的“一跬”是30厘米,“一步”就是60厘米。

退避三舍:比喻隐忍和退让。古时候,一舍为三十里,所以退避三舍相当于退了九十里。

一里=500米 九十里=4500米

举足为跬:比喻积累的作用,可以充实、丰富、完善自己。可用来论说学习、工作贵在不断积累。

举足一次为一跬,约0.5米。

生 我的“一跬”是25厘米,“一步”就是50厘米。

生 我的“一跬”是0.5米,“一步”就是1米。

……

师 (出示图8) 你认同“百步”是160米左右吗?

百步穿杨指在百步之外射中选定的杨柳叶,形容射击技术高超。

百步是160米左右。

生 我认为“百步”应该是140米,因为“一步”是1.4米,“百步”就是1.4×100=140(米)。

生 我认为每个人的“一步”不一样,射击的人如果是个高个子,他的“一步”有可能是 1.6米, “百步”就是1.6×100= 160(米) 。

师 大家讲得都很有道理!相传春秋时,楚国的将领养由基善于射箭,能射中一百步外杨柳树的叶子。

如果养由基每跬约0.7米,每步就是约1.4米,百步也就是约140米;如果养由基每跬约0.8米,每步就是约1.6米, 百步也就是约160米。养由基能射中140米至160米远的树叶,果然很厉害!后来就用“百步穿杨”形容箭法或槍法非常高明。老师也找到一个成语:不积跬步,无以至千里。你知道是什么意思吗?

生 表面意思为:不积累半步一步的行程,就没有办法达到千里之远。引申开来,就是在现实生活中做事要一步一个脚印,踏踏实实地迈向自己的人生梦想殿堂。

师 你好厉害!这句话出自荀子的《劝学》,告诫我们:切不可眼高手低,脚踏实地才是硬道理。算一算,你得走多少“步”才能达到1“千里”?提示:古代的里是指现在的华里,一公里等于2华里,一千华里即500公里,也就是500000米。

生 我“一步”走1米,500000米就需要走500000步。

2.分享含有质量单位的成语

师 (出示学生收集的“千钧一发”典故) 古代三十斤为一钧,千钧即三万斤。“千钧一发”的意思是千钧的重量系在一根头发上,形容情况极其危急。唐代韩愈的《与孟尚书书》中有云:“其危如一发引千钧。”你能算一算,“千钧”换算成现代质量单位是多少吗?

生 千钧是三万斤,一斤等于500克,30000×500=15000000克=15000千克=15吨。

3.分享含有容量单位的成语

师 (出示学生收集的“胆大如斗”“才高八斗”典故) “斗”,旧时的一种量器,不同朝代的“斗”是不一样大的,一般认为一斗为10升,即10000毫升。胆大如斗,形容胆量极大。南北朝诗人谢灵运曾经这样比喻:若把天下人之才分为十斗,我谢某人占得一斗,天下人共分一斗,而曹子建(曹植)独占八斗。这就是成语“才高八斗”的由来。老师认为,这其实是谢灵运在夸他自己是当时天下第一才子,毕竟才高八斗的曹植已经去世了。那么,“才高八斗”让我们想到了什么分数呢?

(学生讨论。)

師 因为十斗粮食的重量大致相当于一石,所以粮食也论石。

一石等于50千克,也就是100斤。100斤粮食恰好是一个

正常成年人所能挑担的重量,所以“一石”又叫“一担”,仍然写作“石”( dàn )。现在,河南和江浙等部分地区依然在使用这个单位。

在分享成语典故的活动中,学生以成语为对象,通过图画、文本等方式解释成语中的计量单位在古代的具体意义,并换算成现代计量单位,发展量感。同时,学生也能感受到中国古代劳动人民的智慧和中华优秀传统文化的博大精深。

(五)评价与作业

师 (出示表1) 请大家利用评价表对这次的主题活动进行评价,注意根据实际情况“打星”哦!

师 请同学们选择一项课后作业完成:(1)写一篇有关“度量衡”的数学日记;(2)出一份有关“度量衡”的手抄报。

二、教学反思

(一)跨学科主题学习需要驱动问题

数学学习主张用数学的眼光发现现实世界中真实的问题,这些真实的问题应该是困扰学生认知的,是学生一时半会儿不能解决,需要通过“长思考”“真实践”才有可能解决的。跨学科主题学习需要一个驱动问题,这个问题应当源于真实生活。

本课例中,“度量衡”不统一,导致芈月差点没能抓到药,那么到底什么是“度量衡”?这里面有哪些有趣的故事呢?在问题的驱动下,学生进入情境,展开学习。

(二)跨学科主题学习需要同伴合作

在学科教学中,学习大多是学生自己的事情。

而跨学科主题学习特别重视合作。为什么跨学科学习一定是合作式的呢?因为任务很复杂,需要小组共同完成。

本课例中,每一个活动(任务)布置下去,都是先小组交流,再全班展示。因为跨学科主题学习,需要学生和其他人一起行动,在发挥个人力量的同时,也能够深切地体会到与他人合作的重要性。

(三)跨学科主题学习需要多个课时

数学跨学科学习的主体在综合与实践领域,一般釆用主题式学习和项目式学习的方式,设计情境真实、较为复杂的问题,引导学生综合运用数学学科和跨学科的知识与方法解决问题。

[4] 跨学科学习活动的设计提倡多学时的长程学习,可以根据实际情况灵活设计活动内容和形式,有助于学生加深对知识的理解,积累基本活动经验。

本课例中,学生一共经历了“交流观感,引出主题”“展示‘度量衡的故事”“用‘身体尺测量”“分享成语典故”四个活动。在第二个活动之前,学生已经在信息技术教室花了整整一节课时间搜集了大量的资料;在第四个活动之前,学生又在家进一步收集了含有计量单位的成语典故。这个过程,可以让学生积累数学活动经验,体会数学的科学价值,提高发现与提出问题、分析与解决问题的能力,发展应用意识、创新意识和实践能力。这些目标的实现,都需要给足时间。

(四)跨学科主题学习需要多元评价

跨学科主题学习同传统学习一样,需要评价,以评促学,以评优教。

本课例的每一次活动中,教师都注重引导学生进行评价,如“你觉得他们谁说得更好?”“请你来评价他们整理得对吗?整理得好吗?发现什么问题了吗?”“你认同‘百步是160米左右吗?”……此外,整个主题活动结束后,教师还引导学生从参与、合作、表现和成果四个维度进行自评、互评,取长补短,巩固所学。

需要指出的是,之所以能够跨学科,是因为有学科可跨。有学科才能跨学科,在学科的基础上,才能跨学科。我们要坚持学科立场的跨学科,才能避免庸俗化和浅表化。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:前言4.

[2][3][4] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3,16,42.