永红煤矿小煤柱沿空掘巷围岩控制技术应用研究

裴陆慧

(山西沁和能源集团永红煤矿,山西 沁水 048205)

随着煤矿开采技术的迅猛发展,小(无)煤柱开采技术被广泛应用,因无煤柱开采中采空区水、火、瓦斯问题不易解决,小煤柱开采仍是当前应用较普遍的技术[1-2]。近年来,对该技术围岩控制机制、矿压规律等研究已相当成熟。张百胜等[3]、别小飞等[4]分别对6 m 大采高、深埋厚煤层坚硬顶板条件下的小煤柱沿空掘巷,提出卸压措施控制围岩变形;基于小煤柱巷道变形严重的问题,张杨等[5]提出让压锚杆、让压鸟窝锚索综合支护技术;冯延灿等[6]采用高强预应力让压锚杆索强力支护窄煤柱侧;陈晓祥等[7]综合研究煤柱宽度、煤体力学特性、覆岩厚度等对沿空巷道的影响程度,认为煤柱宽度大小起到决定作用;王德超等[8]基于不同煤柱宽度沿空掘巷相似模拟试验,发现围岩垂直应力呈现三角形向梯形变化的趋势。

该文针对永红煤矿3306 工作面所采煤层较软、顶板较硬的情况,通过理论、模拟的手段,研究小煤柱巷道围岩控制技术,以期实现矿井安全稳定生产,研究成果将为类似条件下工程实践提供借鉴。

1 工程地质背景

永红煤矿所采3 号煤层平均厚度4.93 m,倾角3°~6°,为自燃煤层,埋深287 m,是煤与瓦斯突出矿井。综合柱状如图1。采用放顶煤开采的方法。原工作面区段煤柱宽度30 m,造成大量的煤炭浪费,巷道还因应力集中破坏严重、维护困难。为改变此现状,拟在3306 工作面实施小煤柱开采,因小煤柱巷道所处应力环境较复杂,其围岩控制较困难,因此研究小煤柱巷道围岩控制机理具有重要意义。

图1 地层综合柱状图

2 沿空掘巷围岩稳定性分析

2.1 沿空掘巷覆岩破断结构

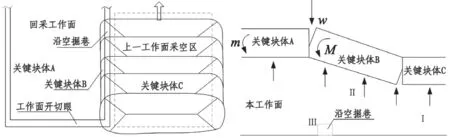

邻近工作面回采过后,覆岩垮落状况受其基本顶断裂状况影响较大,掘巷及回采前覆岩较稳定,但受回采动压影响后覆岩稳定性较差。邻近面回采后影响沿空掘巷覆岩断裂形态,先是直接顶随采随落,基本顶则周期性破断且反复呈现此状态。通常基本顶是在侧向煤体内出现旋转下沉,即图2 中关键块体A、B、C 铰接结构,此结构是否稳定受基本顶断裂状况、矸石压实程度影响较大。基本顶垮落期间其上方关键岩层也将随之垮落。覆岩垮落稳定后,在块体B 下方进行沿空掘巷,因此B 的稳定状况将直接影响沿空掘巷围岩稳定程度。

图2 沿空掘巷覆岩结构关系

2.2 煤柱应力分析及变形破坏机理

2.2.1 沿空掘巷小煤柱应力分析

邻近面回采后,覆岩应力重新调整,采空区侧向煤体内将出现支承压力带,且受采空区侧向压力和掘巷扰动双重影响后,侧向煤壁一定范围内煤岩体破坏,减弱小煤柱的承载能力。小煤柱在采空区应力降低区内,也在塑性区内,其受掘巷扰动影响后,应力状态再次调整。可通过锚网索进行加强支护,对抑制煤柱变形非常有利,确保小煤柱稳定。

2.2.2 沿空掘巷小煤柱变形破坏机理

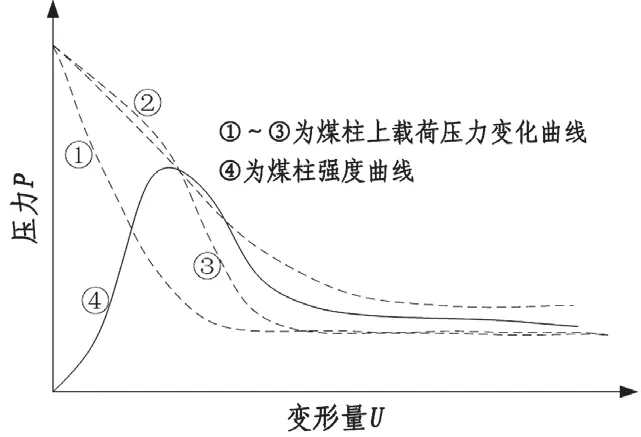

沿空巷道周围应力环境具有明显的不对称性,变形也是不对称的。煤柱受力超过极限承载力时将发生不同形态的破变,但不一定会失去承载力。煤柱是否稳定的关键在于受回采扰动后能否保持较高承载力。图3 为煤柱工作状态,煤柱压力比极限载荷小时较稳定,巷道变形较小,即曲线①;煤柱部分破坏但压力快速变小,煤柱屈服后凭残余强度承受支承压力后持续稳定,是较理想状态,即曲线②;煤柱破坏后,若顶板载荷随下沉变化不明显,煤柱屈服后残余强度无法承受残余压力,将持续破坏,应尽量不出现此状态,即曲线③。

图3 煤柱工作状态

2.2.3 煤柱影响因素分析

1)受载荷大小影响。煤柱受影响的主因是直接顶垮落后是否填实采空区,冒落厚度超煤厚3~5倍时,动载基本没有;反之垮落后难以填实采空区时,动载显现非常明显。

2)受煤柱宽高比影响。煤柱宽度Bp、高度h将对煤柱应力分布、煤柱强度有直接影响。煤柱较宽、高度较低时中部呈现三向压缩状态,此时煤柱抗压强度较大。煤柱强度Sp与宽高比Bp/h的经验公式[9]:

其中:Sc为Bp/h=1 时的强度。基于该矿条件,h为4.93 m、Bp为7~12 m 时 式(1) 可 表 示 为。

3)受煤柱承载时间长短影响。基于煤柱流变失稳机理,煤柱承载时间越长煤体强度越低。巷道服务较长时间时,常采用长时强度系数(取0.7~0.8)校正抗压强度。

4)受锚网索支护强度影响。沿空巷道开挖再次打破周围应力平衡,煤柱两侧一定范围内出现应力松弛或部分变形,则产生低应力破坏范围,煤柱稳定性明显变小,需采用锚网索支护对煤柱进行加强,提高煤柱侧向压力及其强度。对宽度偏小、高度偏大的煤柱,强化效果非常明显。

3 合理的煤柱宽度确定

沿空掘巷合理煤柱宽度的确定应着重考虑锚杆索的着力基础与锚固效果、应力环境、围岩变形及煤柱损失量等因素,是经理论计算、数值模拟综合确定。

3.1 煤柱宽度理论计算

若煤柱偏小则掘巷后极易破裂,导致锚杆锚固在破碎围岩中,引起锚固力不达标、支护效果差。基于极限平衡理论,煤柱宽度B的经验公式[10]:

式中:L2为煤柱帮锚杆有效长度,取2.3~2.88 m;m为邻近采面巷高,取3.6 m;A为侧压系数,取1.2;φ0为煤体内摩擦角,取35°;C0为煤体内聚力,取0.7 MPa;K为应力集中系数,取1.5;γ为覆岩容重,取25 kN/m3;H为埋深,取287 m;P0为对煤帮的支护阻力,取0.07 MPa。

通过计算得到3306 运输顺槽煤柱宽度理论值为10.93~11.62 m。

3.2 煤柱宽度数值模拟分析

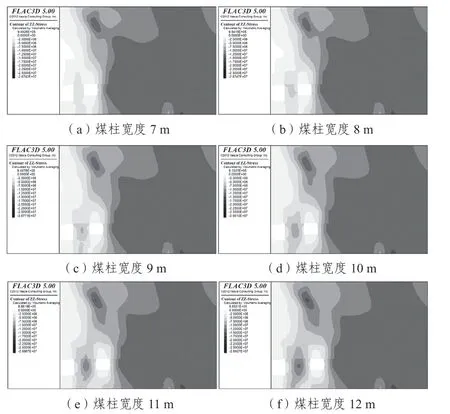

基于3306 工作面条件,利用FLAC3D软件对煤柱宽度7~12 m 时巷道围岩变形状况进行模拟分析。

不同煤柱宽度时应力状况如图4。煤柱尺寸对巷道顶底板应力影响较小,而两帮应力受其影响较大,且均有应力集中现象,但两帮应力变化趋势却截然相反。煤柱宽度7~8 m 时煤柱侧应力集中明显且承载力小,对上覆载荷难以形成有效的支撑;宽度9~10 m 时巷道两侧应力集中有所降低,煤柱承载力增强,对覆岩稳定起到关键作用,能确保巷道稳定;宽度11~12 m 时巷道应力集中转移至煤柱侧,对煤柱结构造成破坏,稳定性降低,巷道较难控制。

图4 小煤柱巷道围岩应力分布

掘巷期间,沿空巷道帮部变形要比顶板下沉大,以两帮变形为主且有所差异但相差不大,超过9 m后又趋于平稳;顶底板变形以顶板下沉为主,底鼓与煤柱宽度成正比关系但增幅较小,而顶板下沉随煤柱宽度的增加而减小。回采期间,受动压影响后帮部变形与掘巷期间基本一致,煤柱宽度偏小时顶板下沉要比底鼓大,底鼓随煤柱宽度的增加而变大,但顶板下沉反而变小;说明顶底板变形受煤柱宽度大小影响较大;宽度超9 m 时巷道变形基本趋于一致。因此煤柱宽度模拟结果为9~10 m。

3.3 合理煤柱宽度的确定

上述分析可知,沿空掘巷合理煤柱宽度的确定应充分考虑如下因素:1)邻近采空区侧煤壁一定范围内存在破碎区,掘巷煤柱侧施工锚杆索时应避开此区域,使其锚固在稳定煤体中才能达标;2)煤柱宽度直接影响巷道受侧向支承压力的程度,进而决定煤柱自承能力;3)煤柱宽度应确保锚网索支护操作可行。结合理论计算、数值模拟结果,综合确定3306 运输顺槽的煤柱宽度为9 m。

4 小煤柱巷道围岩控制的关键技术

4.1 小煤柱巷道围岩控制基本思路

小煤柱巷道围岩控制应充分考虑非对称性因素,顶板破坏范围大于2.4 m、层理节理发育且水平主应力高等情况下,需用高预应力锚索对顶帮加强支护,提出以小孔径锚索加固、煤体注浆加固及高强护表联合支护为主,超前支护为辅的联合支护技术。

1)小煤柱掘巷经验发现,由于顶锚杆长度不足,锚固区内难以控制浅部围岩破坏;顶板煤岩体破碎后锚杆未能发挥作用;帮支护强度不足易造成帮鼓量大,甚至锚杆整体向巷内移动,造成顶板失衡。提出小孔径锚索加固技术,抑制顶板锚固区外煤体的膨胀和离层,确保顶板不出现冒顶事故。

2)护表构件将锚杆索组成整体,使其预应力进一步扩散,巷道应力环境得以改善,达到抑制破坏的效果。因金属网、钢筋托梁等连接处的强度弱,提出采用高强连接件、机械连接的高强护表技术,以期解决上述问题。

3)顶板松散围岩层厚超8 m 时,小孔径锚索施工困难,不能确保锚固性能;围岩破碎,裂隙发育,大幅降低煤体强度,影响锚杆锚固性能。提出对煤岩体注浆加固,确保巷道围岩整体稳定。

4)小煤柱巷道受采空区侧向压力、超前压力双重影响后,工作面超前10~40 m 内将受强烈的动载影响,原支护难以抵抗。应在超前工作面一定范围内采用单体柱棚或超前支架加强支护以抑制围岩变形。

4.2 小煤柱巷道支护方式

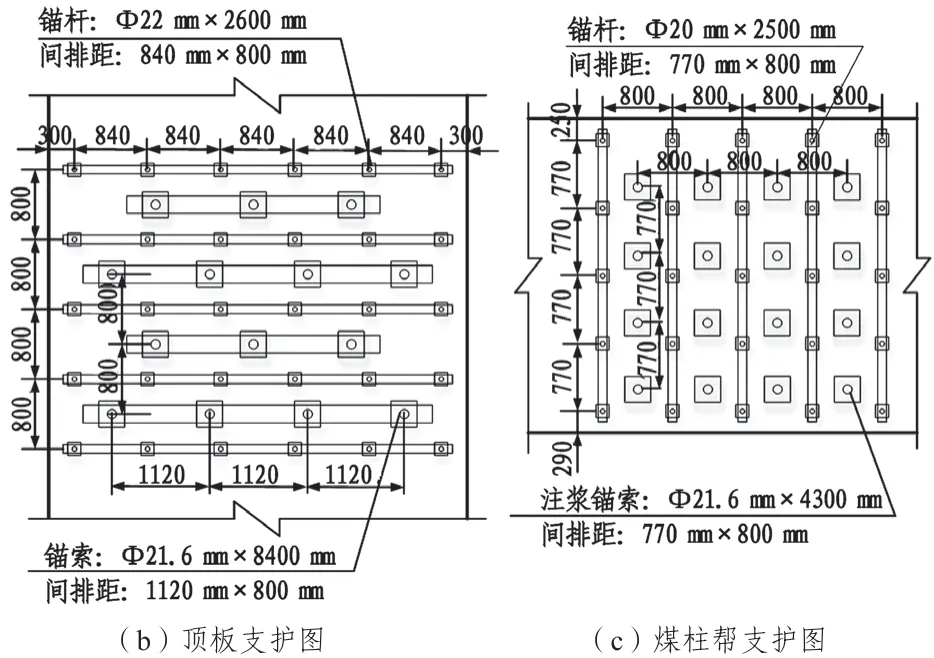

3306 运输顺槽掘进期间采用锚网索注联合支护技术:1)顶锚杆规格HRB500、Ф22 mm×2600 mm,间排距840 mm×800 mm;顶锚索规格Ф21.6 mm×8400 mm,呈4-3 布置,间排距1120 mm×800 mm,并用140 mm×3700 mm×4 mm 钢筋托梁连接;采用长度5.0 m、宽度0.9 m 的8#铁丝菱形网。2)帮锚杆规格HRB600、Ф20 mm×2500 mm,间排距770 mm×800 mm,距离顶帮交接间距250 mm;煤柱帮还采用Ф22 mm×4300 mm 注浆锚索进行加固,间排距770 mm×800 mm,距底板506 mm;采用规格为长度3.8 m、宽度0.9 m 的8#铁丝菱形网。3)锚杆均采用150 mm×150 mm×8 mm 型蝶形托盘,并用W300-280 型钢带连接;锚索均采用300 mm×300 mm×16 mm 托盘;锚杆索孔均采用3 支MSZ2360 锚固剂。4)注浆锚索施工后距离掘进面50~60 m 时进行注浆加固,采用无机双液注浆加固材料,水灰比0.8,注浆压力达到5 MPa 或附近出现漏浆时即可停止注浆。巷道支护图如图5。

图5 巷道支护图(mm)

回采期间在工作面前方60 m 范围内采用单体柱配合π 型梁进行加强支护,一梁四柱布置,单体柱间距1.5 m,棚距1.0 m。

5 工程应用效果分析

5.1 试验结果

为掌握小煤柱巷道在掘进和回采期间的变形状况,对其变形状况进行观测,观测结果如图6。

图6 巷道变形曲线

由图6 可知:1)3306 运输顺槽掘出15~20 d内,变形速率较大,随后虽有较小变化但基本稳定。此时两帮变形245 mm,顶底板收缩218 mm,前者变形要稍大于后者。2)回采期间,超前100~150 m内小煤柱巷道有所变形但不明显,但超前0~20(35)m 内变形较明显。此时两帮变形972 mm,顶底板变形586 mm,两帮变形明显比顶底板变形大,以煤柱帮和底板变形为主。

5.2 经济效益分析

3306 运输顺槽长800 m,与以往采用留30 m宽度的煤柱开采方式相比,本工作面多回收20 万t煤炭,按现行煤价(600 元/t)计算,多回收的煤炭资源价值1.2 亿元,经济效益明显。

6 结论

1)基于沿空掘巷覆岩破断特征,巷道上覆关键块体B 是否稳定直接影响沿空掘巷煤柱稳定程度,主要是煤柱受剧烈动载扰动影响后是否能持续保证有较高承载力。

2)分析了小煤柱沿空掘巷稳定性、煤柱受力情况,根据有限平衡理论和小煤柱经验公式,采用FLAC3D模拟软件对不同煤柱宽度时巷道围岩变形及应力分布情况进行研究,得出3306 运输顺槽合理煤柱宽度为9 m。提出采用高强高预应力锚杆索对顶帮结构进行主动加强支护,以期形成强度高、整体性好的支护系统,有效抑制围岩变形。

3)3306 工作面实施小煤柱开采技术后,掘进期间巷道变形不明显,回采期间两帮变形最大972 mm,顶底板移近量最大586 mm;说明掘巷期间围岩整体稳定性好,回采期间围岩虽有较大变形,但在可控范围内,满足安全生产要求。