历史项目化学习实践研究

周俊

项目化学习是基于学生身心发展和认知水平,选取与生活相关的情境,设计驱动性问题,引导学生自主或合作完成任务的学习方式,有助于培养学生的实践能力,对落实历史核心素养具有重要意义。笔者以“苏州状元的历史变迁”为例,展开对项目化学习的实践和思考。

一、探究主题的选取

选取探究主题是项目化学习的开端,也是探究活动深入的关键。为逐步提升思维深度,项目化主题的选取需满足以下要求:主题必须与现实生活紧密相连,能够激发学生探究意愿;主题应明确指向学科核心知识,将项目化学习与历史学科知识相结合,帮助学生构建知识体系;主题应具有挑战性、开放性及长远研究的价值。笔者选取“苏州状元的历史变迁”作为项目化学习的主题,基于以下考虑:

(一)立足学生所熟悉的事件

每个学生都有“状元情结”,也有崇拜的“状元”。苏州曾孕育了一批才华横溢、成绩斐然的状元,至今仍是人们引以为豪的谈资。2014年11月,苏州状元文化博物馆建成,展示了以潘世恩为代表的苏州状元群体,折射出苏州状元文化“崇文、重教、修身、报国”的精神,承载古城历史文脉。笔者在参观博物馆时,深深地被其厚重的历史底蕴所吸引,从唐朝至清末,苏州所出状元遥居全国各城市之首。一代代苏州人深受其熏染,理应辛勤探索,不断创新,使苏州文脉根深叶茂,绚丽多彩。

(二)关注学科素养的落实

状元即科举考试中殿试第一名。科举考试作为一种选官方式,从隋唐延续至清朝,对中国政治文化产生了深远影响,这也是中国古代史核心内容之一。在“万般皆下品,惟有读书高”的传统社会里,一旦登顶状元,便能光耀门楣,为国尽忠。苏州状元为何会如此高产?他们如何考中?仕途如何?有何精神品质?这些都值得我们去探究。教材虽对科举制有所涉及但并不系统。因此,我们需借助项目化学习,构建宏观、多角度的知识架构,为落实核心素养奠定基础。

在“苏州状元的历史变迁”中,首先,分唐、宋、明、清四个时期来探讨,体现了历史学习的时空观。其次,在分析不同时期苏州状元变迁的背景和影响时,学生将每个阶段的发展情况“投射”到教材相关章节,对其进行“咀嚼消化”。这需要他们对教材同质内容进行整合,打通课内外知识脉络。如此这般,学生掌握的知识不再是简单的记忆和复述,而是主动提取有效信息,解决问题,这正是在逐步提升思维、潜移默化地涵养学科素养。

二、项目化学习内容

教学内容既是教学活动展开的条件,也是“培育和生成学生核心素养的重要载体”。学习不应停留在表面,应当深入学科本质,探求知识背后所蕴藏的深层思维及价值。项目化学习立足核心素养,通过主题驱动,激起学生探究兴趣,为发展思维能力提供依托。制定学习内容当遵循以下原则:

(一)基于知识整体,确立研究框架

与项目化学习相关的知识常常散落在教材中,这种琐碎且零散的呈现方式往往使学生思维单一,无法从整体上建构知识体系,因此,教学应关注知识的整体性。在“苏州状元的历史变迁”中,笔者设计了四个模块:苏州状元榜单、走进苏州状元、感悟状元精神和状元之我见。引导学生理解“状元”的内涵,让学生追寻苏州状元足迹,体会其优秀品质,吸取精神力量,成為前进的动力。

(二)围绕学习任务,整合教材知识

初中历史教材“在内容的呈现方式上,强调历史学科的时序性和系统性”,“既突出了历史进程的时序性,又凸显了历史发展的主线,使学习内容依据历史的发展线索循序渐进地展开”。[1]项目化学习围绕主题展开,涉及的知识不可能局限于某一章节。教师需引导学生立足任务,找出教材中相关知识,先整理分类再比较分析,在旧知与新知之间建立对应关系,将已知信息转化成适用于新情境的知识,这种对知识的提取重组是对高阶思维能力的塑造。

(三)挖掘多样资源,拓宽探究范围

项目化学习以问题为驱动引起学生的思考和探索,问题具有开放性和探究性,有一定难度。这就需要学生多途径去寻找、补充史料,依据任务来丰富学习内容。在“苏州状元的历史变迁”中,项目小组充分挖掘和利用苏州地区的文化资源,将探究的视角从教材和课堂投向更为广阔的天地。各小组搜集的资料主要来源于:1.参观苏州状元文化博物馆获取的文字、音频、图片等资料;2.走访街区、咨询博物馆工作人员搜集的访谈史料;3.查阅《苏州状元》《状元史话》等书籍、论文和观看相关纪录片。在搜集、整理信息的同时,同学们也将所学知识与这部分新获取的信息进行整合,构建新知识体系,产生新问题,推动探究深入。

三、实施项目化学习

项目化学习不仅需要精心设计项目内容,也需要匹配一定的教学模式,才能更好地促进学生发展。确定研究主题后,教师可按照“情景驱动—明确任务—实施计划—成果展示—总结复盘”等步骤展开具体研究。

1.情景驱动 2023年,在苏州市姑苏区教体文旅委指导下,我校联合苏州状元文化博物馆开展“博物馆进校园活动”,将状元博物馆“搬”进校园,让同学们近距离感受状元文化的魅力。在历史长河中,苏州状元留下了浓墨重彩的一笔,让我们一起来探索。

2.明确任务 学生列出敬佩的状元,并说明推荐理由,依据年代排列顺序,组建项目小组。具体分组如下:

唐朝组:陆器、长洲归氏家族、苏检;

宋朝组:朱起宗、黄由、卫泾、周虎等;

明朝组:施槃、顾鼎臣、申时行、文震孟等;

清朝组:徐元文、毕沅、翁同龢、陆润庠等;

各小组讨论后确定两位状元人物来研讨。随后,师生协力制定探究进程表和阶段性成果评价表,为研究搭好“脚手架”。

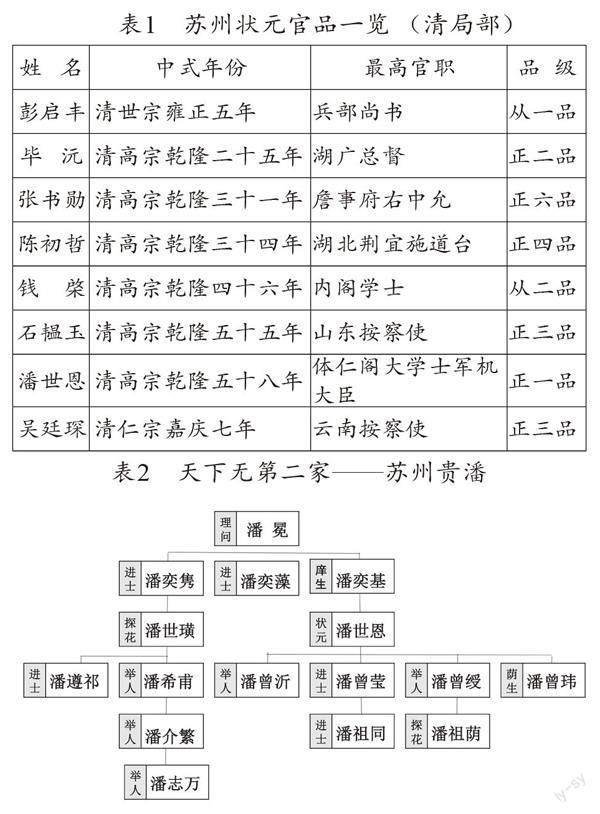

3.成果展示 为了解苏州状元的发展概况,清朝项目组同学参观了苏州状元文化博物馆,下面两张表引起了同学们的关注:

通过研究,项目组同学发现了清朝苏州状元发展的特点:①数量庞大。清朝苏州府共出状元26名,占清代全国状元总数的22.61%,占江苏全省状元总数的53.06%。[2] ②为官发展空间广阔。如担任翰林院修撰、吏部尚书、内阁重臣等职位。③家族式状元群体明显。如潘家出了一位状元、八位进士、十六位举人,成为当时苏州最为显赫的家族。

在探索的过程中,同学们也产生了这样的疑问:这一时期苏州为什么会涌现这么多状元?通过进一步查阅资料,他们对这一时期苏州状元数量的变化有了更清晰的认识,以下是项目组找到的一些资料:

材料一 直隶苏州府所属一州七县,实东南财富渊薮,每岁供亿糙白粮米、金花银、绢布及课办料解等项,通计三百八十余万。府州县仓库收贮转缴钱粮,动以百十万计。

——(明)顾鼎臣《代工部复筑造城垣疏》

材料二 乾隆二十五年,定江苏设两布政使司,一驻江宁,领江、淮、扬、徐四府,海、通两州;一驻苏州,领苏、松、常、镇四府,太仓一州,以安徽布政使还治安庆。

——《清朝文献通考:275卷·舆地七》

材料三 化民成俗,莫先于兴学育才。合行出示,将本城内外及乡区村镇大约二百家以上者,设社学一处。查本乡子弟年八岁以上、二十岁以下若干人,除能自备束脩外,如果家贫无资者,该府、州、县量为设处廪谷……

——(清)江苏巡抚汤斌《抚吴告谕》

材料四 随着明代江南运河的重新开通,苏州发展为对周围有集散职能的重要城市。

——李孝聪《中国区域历史地理》

由此得出清朝苏州状元众多原因在于,这里曾经作为省会城市,商品经济发达,文化底蕴丰厚,重视教育,交通运输便利,这是苏州政治、经济、文化教育、交通诸方面相结合的“结晶”。这批才华横溢的状元郎还在感受中魁的惊喜与荣光之时,朝廷已经开始封官任用。那么,初入官场的学子,他们能够担当大任吗?不免引起同学们的好奇。

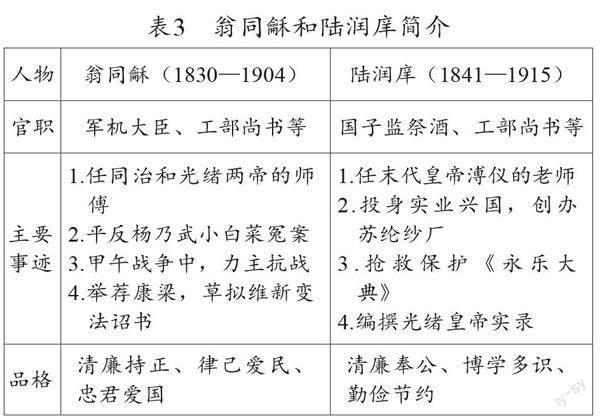

项目组进一步深入探索。他们认识到苏州状元学识渊博,功力深厚,或入职翰林院,或当学政,多从事跟文化教育相关的工作,也有外放为官,甚至做到封疆大吏,也有极少数能够位极人臣。同学們重点研究了晚清末年处于时代变革中的两位状元:翁同龢和陆润庠。以下是项目组整理的人物资料:

通过以上整理,同学们了解了苏州状元从寒窗苦读到金榜题名的艰辛,体会到勤学自强、坚韧不拔、敢为人先的奋斗精神。进入官场后,他们大都廉洁奉公、恪尽职守、精忠报国,感受到强烈的爱国和民族精神。虽然科举制已经废除,但是它打破了世袭制的垄断地位,为底层社会人才向上晋升打开了通道,这种制度所体现的公平、公正仍为人们所称道。莘莘学子勤学苦读、坚韧不拔的故事代代相传。状元文化深深地植根于中华大地。透过状元文化,同学们感受到中华文明的精神熏染,增强了文化自信,培育了民族荣辱感。

在清朝组项目化学习探究中,学生作为研究员,始终居于主体地位。他们不仅能综合使用已学的历史知识,还掌握了一定的历史研究方法,培养了历史思维,提高了解读材料和团队协作能力,真正落实了学科核心素养。唯有经过历史思维训练,运用历史方法思考问题,历史对于学生才会变得鲜活,历史和历史教学才会真正有意义。

综上所述,历史项目化实践活动应以学生思维提升为主线,立足学科核心知识,确立与生活密切联系的主题,通过驱动性问题,落实学科素养,实现思维进阶。高质量的项目化学习,能够促进高阶思维的发展,而这样的项目化学习需要教师的勇气和智慧。笔者将进一步探索项目化学习,让核心素养在学生中生长,让综合素养在学生中沉淀。

【注释】

[1] 徐蓝:《谈谈义务教育部编历史教材落实立德树人问题》,《历史教学》2017年第12期,第4页。

[2] 李嘉球:《苏州状元》,苏州:苏州大学出版社,1999年,第3页。