中国现代家庭小说出走叙事比较研究

【摘要】现代家庭小说中的青年“出走”叙事是重要的文学史现象。“五四”时期,时代波澜和社会革命为出走话语创造了特定的叙事语境,诞生了《虹》《家》等著名家庭小说。相应地,出走话语的叙事主题紧紧围绕出走个体发展和社会进步展开,具体来看,茅盾的《虹》呈现了教育成长主题,巴金的《家》则聚焦批判性的激进主题。在叙事艺术上,此类小说大多采用第三人称客观叙事模式,并按照“出走前——出走——出走后”的结构叙事,叙事对象也以革命青年和革命女性为主。从审美意蕴和文化价值角度来考察,出走的底层价值应当归结为青年对现代性的焦虑,同时,个体在出走过程中也完成了人生角色的转折和对生命的感悟。

【关键词】出走;叙事;小说;《虹》;《家》

【中图分类号】I206 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)16-0025-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.16.007

基金项目:河北师范大学在读研究生创新能力培养资助项目(项目编号XCXZZSS202353)。

现代家庭小说中的青年“出走”叙事是重要的文学史现象。“五四”时期以来,“青年出走”作为一种现象广泛出现并成为贯穿整个20世纪文学的重要话题。一方面,出走为中国现代小说提供了丰富的题材和多样化的叙事结构,另一方面,又以现代性的精神刷新了中国现代小说的内在精神,加速了中国小说由传统向现代的转型过程。当然,学界对青年出走现象的研究已较为充分,主要集中在“家庭”意义、人物形象和婚姻主题上,个别研究涉及现代家族家庭小说中父子关系的叙事模式,但从叙事视角的比较研究较为罕见。因此,本文将从叙事视角出发,选取茅盾的《虹》和巴金的《家》作为重点研究对象,运用比较研究的方法,分析现代家庭小说出走话语的叙事语境、叙事主题、叙事结构以及出走青年形象、出走叙事的审美意蕴和文化价值。

一、现代家庭小说出走话语的叙事语境

出走话语表现的是出走者从此岸向彼岸的转移。“五四”时期,社会外部因素和家庭内部因素的交织极度渲染了出走的时代氛围。一方面,风云激荡的社会变革、外来思想的猛烈冲击为青年出走提供了广阔的现实空间;另一方面,封建旧家庭制度、“家”空间的失衡成为导致青年出走的直接前提,当然,幼子特殊的家庭位置、新式传播工具的出现等客观条件也是推动青年出走的又一重要因素。在这样的语境下,相继出现了《伤逝》《虹》《家》等聚焦青年出走的现代家庭小说,而每一部作品都有其独特的叙事语境,这与作家的家庭出身、思想来源、成长经历等密不可分。

(一)时代波澜语境下的《虹》

1928年年末,北伐革命的失败令茅盾感到悲观消沉,从上海到日本后,在东京逐渐恢复思想上的冷静、客观,开始重新审视历史、调整自我,《虹》就是在这种条件下产生的。作者在亡命日本期间,经过一段时间的冷静思索,便想冲破1927年大革命失败后笼罩在心灵深处悲观颓废的迷雾,重新焕发热情和希望,此时,恰好从女友秦德君那里听说胡兰畦的经历,便决定以此为素材写成《虹》。胡兰畦是一位勇于反抗封建习俗的出逃女性,作者希望通过对女主人公的塑造实现重新焕发热情、希望和勇气的目标。因此,创作于1929年的《虹》通过时代女性——梅行素从“五四”到“五卅”在时代大波澜中的挣扎与反抗,写出了20世纪二三十年代中国知识青年从反抗封建婚姻压迫到投身群众斗争行列的艰辛历程。

(二)社会革命语境下的《家》

1904年,巴金出生在四川成都的一个旧式大家庭,生活在社会动荡的年代,出走既是个人生存的出路,也是民族解放的需要。“五四”运动后,他深受新潮思想的影响,1923年离家赴上海、南京等地求学,从此开始了长达半个世纪的文学创作生涯。在巴金自己看来,家庭生活就是社会生活的缩影,因此,他所创作的带有强烈自传性的长篇小说,不单单是一个青年对生他养他的封建大家庭的对抗,更是站在社会批判角度对封建旧家庭制度的控诉。同时,巴金还擅长以青年出走表现社会革命语境下的家庭变化,以及青年的希望和新生革命力量的成长。

巴金的小说大都是写封建旧家庭,因为他对此具有雄厚的生活基础。他出生的家族中,有将近二十位长辈,巴金在这个压抑、虚伪、腐败的大家族中生活了19年。这里的许多人和事让他如骨鲠在喉,不吐不快。《家》正是在这样的背景下诞生的,小说以辛亥革命前后的四川成都为背景,描写了一个封建大家族——高公馆的悲欢聚散,通过对封建专制叛逆者——高觉慧的塑造,为夹在旧家庭和新思潮之间的青年开出了良方,即青年只有离开旧家庭、踏入广阔的现实社会才有机会寻找希望和光明。作者以自己的痛与笑、歌与哭,谱写出激流一般的生活乐章,揭示了现代知识分子的人生追求。

二、现代家庭小说出走话语的叙事主题

在现代家庭小说中,鲁迅、茅盾、巴金、蒋光慈、路翎等作家纷纷尝试以出走的方式帮助青年寻找出路,换言之,同时代作家对出走话语保持着惊人的一致。但他们所聚焦的叙事主题又不完全相同,对此,鲁迅的思考是非常深刻的,他所聚焦的主题是知识分子的启蒙理想及阻碍其实现的经济、文化和人性问题。继鲁迅之后,茅盾则注重题材与主题的时代性和重大性,因此,他笔下的出走青年往往是成长型的,且具有普适性的教育意义。而具有多年旧家庭生活基础的巴金则以抗拒的心理批判不合理的专制制度,同时又真诚热烈地书写激进的青春之歌。

(一)《虹》:教育性的成长主题

巴赫金曾指出教育小说的两大特点,一是主人公应当是“成长着的人物形象”,二是小说的“时间感”必须是真实具体的,且与社会背景、时代氛围结合起来,具有鲜明的“历史感”和“时代感” ①。茅盾的《虹》正是典型的教育小说,作品聚焦教育性的成长主题,以主人公梅行素的成长和社会经历为主线展开。在“五四”新思潮的影响下,梅行素深感追求前途的重要性并崇尚个人主义,但她只相信自己,把群体当作与自己相抗衡的压迫力量。在伟大前程面前,所谓的“婚姻大事”已变得不那么重要,但她面对的前程仍是一个不清晰的轮廓。直到“五卅惨案”爆发时,梅行素才把对梁刚夫的迷恋转移到集体工作中,从中感受到团体尤其是群众运动的重要性。梅行素从“五四”到“五卅”的变化展现了个人融入集体的发展道路,这也正是茅盾所建构的“革命历史”道路,并通过梅行素的经历为小资产阶级知识青年指出了正確的人生途径,教育引导革命青年投入到革命事业中去,这也正是“虹”作为希望之桥的核心寓意。

(二)《家》:批判性的激进主题

“五四”以后,青年出走话题一度受到作家的青睐,巴金写于1931年的《家》以思想上的深刻性和主题上的批判性、激进性在同类题材作品中脱颖而出。巴金认为旧家庭所代表的专制制度,扼杀了一切青年的幸福,包括他长兄觉新在内。这种反抗与破坏的情绪转化为《家》批判、激进的主题和青春的热情风格。首先,在批判性方面,《家》的矛头在针对旧礼教的同时,更集中指向作为封建统治核心的专制主义,而不再是单纯的自由恋爱和反抗旧礼教。在批判言说中,巴金直接批判封建礼教的代言人——高老太爷,高老太爷是高公馆这个封建大家族的最高统治者,掌握着全家人的命运,他的封建、专横与衰老预示着旧家庭和封建制度走向崩溃的必然结局。其次,在激进性方面,《家》延续了巴金一以贯之的青春激情。它的意义也不只是主张自由恋爱,而是号召青年投入社会革命洪流,把自身的命运和社会的变革结合起来。[1]同时,巴金毫不隐讳地为青年指出了前进的方向,走向社会参加革命才是脱离旧家庭阴霾、迎接光明前景的唯一出路。

三、现代家庭小说出走话语的叙事艺术

(一)叙事模式:第三人称客观模式

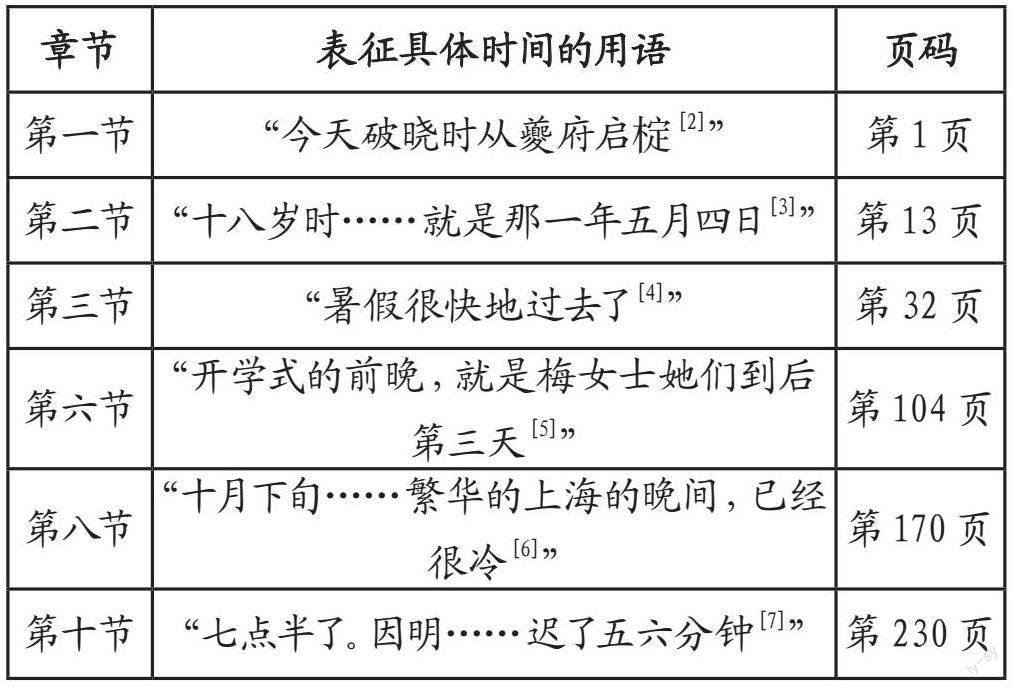

在现代家庭小说中,出走话语的叙事大多采用第三人称客观模式,茅盾和巴金也不例外。茅盾在日本创作《虹》时,正是国内北伐革命失败的第二年,心中的郁结和强烈的主观情愫难免给创作带来影响,但事实上,茅盾以第三人称客观的叙事模式尽力消解了主观因素的困扰。他擅长通过呈现社会重大事件、强调故事发生的具体时间增加叙事的客观性和真实性,在《虹》中描写梅行素十年颠沛流离的生活时更是将这种优势发挥到了极致。具体来看,茅盾通过使用表征具体时间(或地点)的用语(参见下表)来强调主人公梅行素的活动轨迹,以此突出这位年轻女性十年颠沛流离的生活。

章节 表征具体时间的用语 页码

第一节 “今天破晓时从夔府启椗[2]” 第1页

第二节 “十八岁时……就是那一年五月四日[3]” 第13页

第三节 “暑假很快地过去了[4]” 第32页

第六节 “开学式的前晚,就是梅女士她们到后第三天[5]” 第104页

第八节 “十月下旬……繁华的上海的晚间,已经很冷[6]” 第170页

第十节 “七点半了。因明……迟了五六分钟[7]” 第230页

同样,巴金《家》中的出走话语也以第三人称客观叙事模式呈现,作家以他者视角叙写出走者高觉慧离家之前的种种叛逆行径,从情节上为出走的到来奠定了基础,同时也在内容上增加了出走的合理性。其一,通过参加各种社会活动,如办报、讨论时事政治等使出走者具备了先进青年的特点,较为直接客观地展现了高公馆这个令人窒息的空间之外的丰富多彩。其二,第三人称叙事模式不受时间和空间限制,能够比较灵活自由地反映现实,在觉慧离家前,作家在高公馆安排了一系列封建迷信行为,如鸣凤将被送去作冯乐山的姨太太、要求即将分娩的瑞珏搬出去等,客观呈现了以高公馆为代表的封建大家族的恐怖、压抑,证实了觉慧出走的合理性。

(二)叙事结构:出走前——出走——出走后

叙事结构是一部作品的骨骼和脉络,是故事内容推进的线索。在现代家庭小说中,出走话语的叙事结构大多以正叙为主,具体表现为出走前、出走和出走后三个时间段。由于新旧时代的差异与冲突主要通过父辈和子辈两代人的矛盾冲突展现出来,所以,父与子的冲突恰恰是引发出走行为的导火线,而其根本原因是新一代对封建制度的不满。在现代文学史长廊中,以出走为主题的小说在叙事结构上大致可以分为两类:一类是重点关注出走及出走后的生存状态;一类是聚焦出走及出走前两个时间段,对于出走后的结局不做详细叙述。前者以茅盾的《虹》为代表,在小说中,作者仅把主人公的原生家庭背景以及她对包办婚姻的不满作为出走前的背景加以交代,重点描写的是梅行素走向社会寻觅伟大前程过程中的战斗与遭遇。后者以巴金的《家》为代表,小说线索清楚,情节发展自然,主要围绕觉慧和鸣凤的恋爱及觉新与瑞珏、梅芬之间的纠葛展开,展现了高公馆分崩离析、日渐衰亡的过程,这些因素的全面交织导致了觉慧的出走,因此,可以说,《家》在叙事结构上主要聚焦的是出走及出走前两个时间段发生的事,关于觉慧出走后将何去何从,作者没有给出明确答案。

(三)叙事对象:革命青年、革命女性

“五四”时期,面对外来思想文化的冲击,封建家族制度地位动摇,家逐渐成为罪恶的代名词,生活在封建牢笼里的青年以“出走”的方式表示反抗,相应地,出走主题成为家庭题材小说的重要话题,作家们也完成了对革命青年形象的重构。这一时期,对青年革命者的叙述没有局限在男性身上,革命女性同样得到了作家的关照。巴金笔下的“青年出走”与社会变革、民族解放进程紧密联系,青年自觉与封建家庭决裂,以个体的“小我”融入社会的“大我”,在革命历练中获得成长。革命青年高觉慧的出走,既是个体的自我选择,也是民族解放大潮之下青年的时代使命。值得一提的是,巴金在觉慧身上倾注了对封建家族的自我经历和真情实感,由此塑造出洋溢青春热情、充满战斗精神、追逐革命光芒的青年形象。同样,茅盾笔下的梅行素也是革命历史的象征。一般而言,出走是青年走向社会、开展革命的前奏,《虹》以梅行素不满包办婚姻为起点,聚焦其出走后的社会活动轨迹,通过梅行素从四川来到上海的种种社会经历,表达了经过“五四”洗礼的新女性对革命事业的追求。整体来看,无论是高觉慧还是梅行素,抑或是其他出走青年,在社会发展维度上,他们都充当了时代变革的先锋,自然成为出走话语的核心叙事对象。

四、出走叙事的审美意蕴和文化价值

(一)基于现代性的焦虑

青年出走与社会主流思想文化、家族制度地位等因素的变动密切相关,其底层价值应当归结为青年对现代性的焦虑,而这离不开“五四”新文化运动的影响。一方面,“新”意味着对“旧”的抛弃,包括封建制度、封建思想、封建文化、封建语言等诸多方面,而旧家庭作为封建制度及其衍生品的生产场所,承载着背离现代性的一切旧与恶。青年只有离开封建大家庭,才能脱离封建力量的迫害,进而在崭新的社会熔炉里获取新的精神力量和发展机会。另一方面,从“五四”运动的启蒙效应来看,出走青年作为被启蒙者肩负着启蒙责任,虽然他们没有完成真正意义上的启蒙使命,但出走行为仍可以看作个体思想启蒙带来的行动启蒙。事实上,《虹》和《家》在题目上也映射出作者茅盾和巴金的现代性焦虑。“虹”作为一种独特的自然现象出现在雨后的天空中,暗含着对中国现代性曲折进程的隐喻,而“家”作为封建势力的重要活动场所,也已成为阻碍现代性的又一屏障。

(二)出走个体对生命的感悟

出走是出走个体由“家族内部人”变成“社会民族人”的重要转折[8]。“五四”新文学中“离家出走”的一代青年在独闯天涯的过程中,实现了人生角色的转折,同时也完成了个体对生命的感悟。他们出走时,往往交织着对父亲的憎恨、对青春的叛逆、对自由的向往、对新世界的未知等多重复杂情感,当独自面对丰富而复杂的社会时,必将产生迷茫、焦虑、不知所措等情感症状,这其实是孤独个体对生命感悟的结果。而对生命的不同感悟将影响出走者的价值判断和行为选择,在现代文学史上,出走个体用生命实践回答生活的意义,子君不顾一切地出走使得不得不“回归”家庭,梅行素在社会冲撞中寻找人生定位但始终看不清前方的目标,高觉慧在革命事业战斗中获取了精神独立但却没能逃离经济负担……这无疑是民族解放进程中青年知识分子的缩影,“五四”时期,他们面对新旧文明的冲突,不得不走向广阔的社会天地追寻革命事业,而在崭新的生活中却表现得无所适从或在亦步亦趋中艰难前行。

注释:

①巴赫金:《教育小说及其在现实主义历史中的意义》,载《巴赫金全集》第三卷,河北教育出版社1998年版,第215-273页。

参考文献:

[1]钱理群.中国现代文学三十年[M].北京:北京大学出版社,1998:225.

[2][3][4][5][6][7]茅盾.虹[M].四川人民出版社,1981:

1,13,32,104,170,230.

[8]靳钰莹.中国旧家庭小说中叛逆者出走现象及原因探析——以高觉慧、蒋纯祖为例[J].采写编,2021,(12):

155-158.

作者簡介:

靳钰莹,女,河北邯郸人,河北师范大学文学院在读硕士研究生,研究方向:中国现当代文学。