借助度量结构 促进迁移式学习

——“长方体和正方体的体积”单元教学设计与实践

北京第一师范学校附属小学 高向辉

北京市房山区教师进修学校 张 艳

北京第一师范学校附属小学 刁善玉思佳

指导教师:北京教育科学研究院 刘延革

新课标在课程实施中提出,要注重教学内容结构化。把握知识间的关联,建构有支撑意义的知识结构,能帮助学生学会用整体的、联系的、发展的眼光看问题,促进迁移式学习,更好发展数学核心素养。

体积是小学阶段最后一次几何度量的学习。在此之前,学生已经学习了长度、面积、角度,经历了共性化的认识路径,积累了学习经验,初步形成几何度量的认知结构。因此,可以引导学生借助已有的度量学习经验与认知结构,运用迁移学习体积,并在学习过程中进一步丰富完善度量的认知结构,以促进学生形成更广泛的迁移,培养核心素养。下面具体阐述单元整体设计和实施的思考。

一、单元的学习主题及具体观念

(一)聚焦课标变化,明确度量学习的方向

“长方体和正方体的体积”属于图形与几何领域中“图形的认识与测量”这一主题。新课标将图形认识与测量合并为一个主题,更关注二者之间的联系。对于立体图形的学习,新课标要求教师引导学生通过对立体图形的测量,从度量的角度认识立体图形的特征,进一步发展空间观念。有关体积的学习内容,新课标提出:要通过实例了解体积的意义,知道体积的度量单位,能进行单位之间的换算,体验不规则物体体积的测量方法,探索并掌握长方体、正方体的体积计算公式,能用这些公式解决简单的实际问题。从中可以看出,新课标是从认识“度量属性”、确定“度量单位”、探索“度量方法”、解决“实际问题”的角度明确了学习内容,提出了具体要求,同时这也是学生认识体积要经历的学习过程。这样的学习过程与长度、面积、角度的学习具有一致性,素养表现是量感和推理意识。

(二)分析教材设计,梳理度量学习的结构

“长方体和正方体”这个单元是学生第一次深入研究立体图形,是从二维平面图形到三维立体图形的一次跨越。学生通过展开与折叠、视图与还原、切割与堆积多角度进行二维与三维的转化,认识了长方体、正方体的特征。但如何从量化的角度认识三维空间呢?这就需要引入新的度量属性—体积。

对比人教版、北京版和北师大版小学数学教材,三个版本教材在编排时都引导学生经历“认识度量属性体积—确定体积单位—单位累加度量体积—探索体积与图形要素关系获得公式—选择合适方法解决生活问题”的过程,这样的研究过程与学习长度、面积、角度相同,体现了认知结构的一致性。

北京版和北师大版小学数学教材在编排中更突显沟通长度、面积、体积之间的联系,引导学生借助已有经验和认知结构,运用迁移学习体积度量,丰富对度量内涵的认识,在联系与对比中进一步完善度量的认知结构。这样的学习过程符合学生的认知,也体现了知识的进阶。

综上分析发现,体积与长度、面积、角度都在围绕度量的本质展开教学,它们之间呈现出来的知识结构和思维方法具有一致性。所以,教学时可以运用类比迁移,引导学生借助已有的学习经验和方法自主探究,使学生体会到度量的认知结构是可迁移的,能应用到新的度量学习中。在这个过程中,发展量感、推理意识、空间观念,以及解决实际问题能力和创新意识。因此,北京研究团队确定了本单元的学习主题和具体概念。

(三)单元具体概念及学习主题

学习主题:借助结构,促进迁移。单元具体概念如下:

具体概念一:体积刻画物体所占空间的大小,度量的基本方法是体积单位的累加。通过寻找长方体、正体积与要素之间的关系,获得体积公式。

具体概念二:解决体积问题选取的度量方法和度量单位源于实际生活的需要。

具体概念三:在上述过程中,发展学生量感、推理意识、空间观念,以及解决问题的能力及创新意识。

以上的单元具体概念明确了度量对象、度量过程和素养目标。本单元要在单元具体概念引领下,基于学生已有的认知结构来展开教学。

二、学情分析

所谓认知结构,就是学生头脑中的知识结构。学生掌握新知识的过程,即是他们逐步完善认知结构的过程。根据教材中度量领域的学习路径分析,得知学生在中、低年级学习长度、面积、角度的时候,早已进行了结构化的学习。为了突显学生的主体地位,强调知识的理解与迁移,“体积”相关内容的学情分析将分别从认知结构的清晰性、辨析性、稳定性三方面进行分析。(如图1)

图2 学生调研作品

通过梳理学生提到的度量属性,大体分为生活中常见的量(质量、温度)、几何的量(长度、角度、面积、体积、容积),还有一些不太熟悉的导出的量(速度、密度、浓度)。其中大部分学生都提到过“体积”这一词。

随后,教师以访谈的方式追问学生:“哪些是我们已经能够测量出来的呢?怎样测量?请你举例说一说。”学生说:“时间我们可以用钟表来测量,比如一节课40 分钟。”有的学生说:“测量温度可以用温度计,比如室温是25 摄氏度。”还有的学生说:“人的质量可以用称来测量,我的质量是40 千克。”有的学生说:“我用尺子可以测量出一本数学书的厚度是0.5 厘米。要求它的面积可以先测出长和宽,将长和宽然后相乘就可以得到。”

对“这些度量方法之间有没有相同的地方?”这个问题,30 名学生,累计收集了46 次共同点。这些相同点的占比如图3:

图3 学生调研数据分布

调研学生:五年级30 名学生。

调研目的1:了解度量领域学习中,学生的原有认知。

题目1:生活中经常遇到“测量”活动。比如,测量出一个苹果的质量约200 克;某学生的身高140 厘米;一间屋子的占地面积40 平方米;等等。你知道生活中还能测量些什么呢?

学生作答如图2:

基于这样的数据,教师发现学生提炼的共同点都是通过最直观地观察得到的表象特征,缺乏对度量方法本质和共性之间关联(即为什么会有这些共性)的深层次理解。由此,教师得到调研结果:一方面,学生有着丰富的度量经验,了解常见属性的度量单位和度量工具,会简单应用工具测出相应的数值。另一方面,在学生的认知结构中,度量知识是碎片化的,没有形成清晰的度量性概念的认知结构。因此,在后续的教学中,我们应把“体积”单元的教学内容嵌入更大的“度量”视角,经历类比、推理的思考过程,加深对度量本质的理解,帮助学生构建度量性概念的学习路径。

调研目的2:了解易混概念学生是否产生认知冲突。

题目2:同学们听说过体积吗?什么是物体的体积?

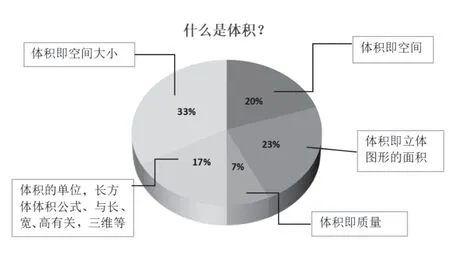

97%的学生都听说过“体积”这个概念。对于“什么是物体的体积?”这个问题,调研数据分布如图4:

图4 学生调研数据分布

基于这样的数据分布,教师发现有20%的人认为体积就是空间,即没有把体积归为是用“数”去表达的量。还有部分学生对体积的理解,受到面积和质量属性的干扰。尤其是受到面积干扰,就像学生在接触一维概念长度和二维概念面积时发生混淆,二维概念和三维概念之间,也发生了混淆。17%的同学没有直接回答什么是体积,但模糊地描述了与体积相关的知识。当然,还有33%的学生说出了体积的含义。面对这样的结果,教师后续设计体积的学习活动时,一是要关注体积概念的本质,因为体积是可测属性,要突显体积是用数量去刻画立体图形的大小的;二是要关注学生质量和面积属性的干扰,在适当的时候,设计容易产生认知冲突的活动内容,引导学生在辨析中突破认知障碍,从而理解体积的概念。

调研目的3:了解学生是否具备自主迁移的学习能力。

在学生理解体积的概念后,教师想要进一步了解学生在以往度量知识的学习中,是否有一定的知识迁移意识与能力,因此设计如下题目。

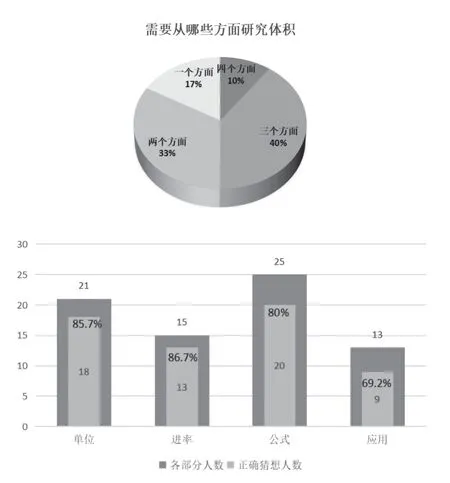

题目3:结合长度、面积、角度的学习经验,你们觉得应该从哪些方面来研究体积?对每个方面的内容有哪些猜想?

对于第一小问,学生能够想到可以从体积单位、单位进率、体积计算公式、体积在生活中的应用四个方面进行研究。调研数据统计显示(如图5),大部分学生都能提出2 ~3 个方面,被提到最多的方面就是体积单位和体积计算公式。这表明多数学生能够迁移长度、面积的知识结构,进行体积单位、进率及体积公式和应用等方面学习规划,但是思考不够全面,需要在后面的学习活动中,继续补充完善。同时,从学生的猜想中可以看出,多数学生猜想正确,具有一定的推理意识。

图5 学生调研数据分布

图6 单元学习目标及结果表现

综上分析,学生具备一定知识迁移的能力。在已有的研究中也曾指出,学生进入体积测量学习之前积累了大量的度量经验,无论是度量对象、度量方法,还是解决问题,都可以进行迁移式学习。因此,教师应充分借助学生已有的关于度量学习的认知结构,引导学生自主规划“体积”内容的探究与推理。

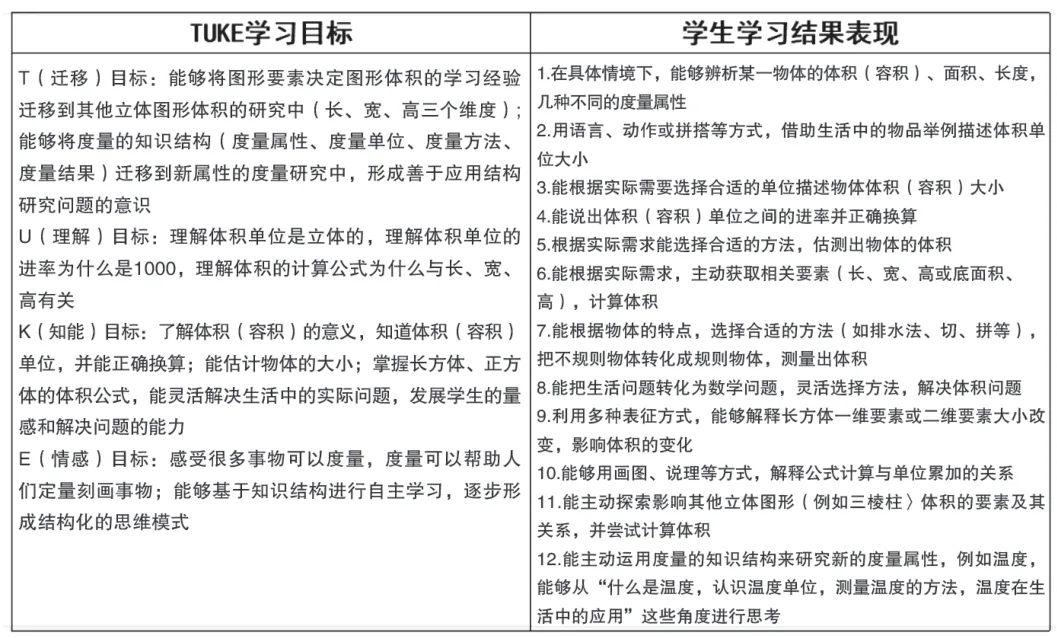

三、单元学习目标及结果表现

基于以上分析,我们确定了以下单元学习目标及结果表现。在结果表现中,第1 ~8 条对应知能目标,第9 ~10 条对应理解目标,第11 ~12 条对应迁移目标。

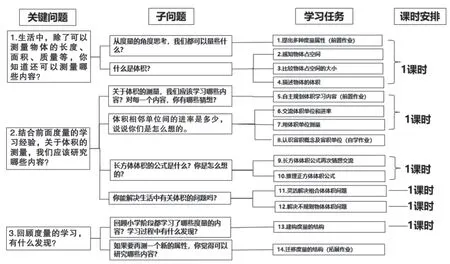

四、学生思考的关键问题及学习任务序列

(一)学生思考的关键问题

由单元具体观念衍生出的关键问题是学习任务的核心,是学生理解、感悟并形成单元具体概念的依托。确立关键问题,可以引导学生开展深度思考和合作交流,是“达到理解意义和自主迁移目标的关键”。基于“体积”单元具体概念,我们设计了本单元需要学生深入思考的三个关键问题。(如图7)

图7 单元具体概念与关键问题

关键问题1 指向单元具体概念1。度量刻画的是事物属性的“大小”,其中体会被测事物的属性对于学生是重要的,有时候还是困难的。这个关键问题重点就是思考度量属性,下面对应着两个子问题。子问题1,使学生关注一个度量对象具有不同的度量属性。子问题2,从不同的度量属性中聚焦三维空间的度量,认识体积。关键问题引领学生将体积概念的学习放置到度量领域的知识体系中,从更大的度量视角来认识体积,有助于学生建立度量性概念的知识结构。

关键问题2 指向单元具体概念1,2,3。这个关键问题旨在借助已有度量认知结构,促进学生运用迁移进行学习。首先迁移在长度、面积、角度学习中获得的知识结构,引导学生自主规划体积的学习内容。然后在规划下展开结构化的学习,联系已有的度量学习经验分别研究体积单位,体积的基本度量方法,图形要素与体积大小的关系,以及如何选择合适的度量方法和单位解决实际问题。在规划与研究的过程中,使学生不断自我完善度量的认知结构,发展学生的量感、推理意识、空间观念,以及解决问题的能力及创新意识。因此在这个关键问题下对应着四个子问题,分别聚集如何规划体积学习内容;体积单位的研究;体积公式的猜想验证;解决生活中的体积问题。

关键问题3 指向单元具体概念1 和3。在完成小学阶段最后一次几何度量学习后,在关键问题3 的引领下,通过两个子问题,引导学生沟通不同属性度量之间的联系,丰富度量的认知体系,完善度量的认知结构,并能将结构自主迁移到新属性的度量研究中,形成善于应用结构研究问题的意识,发展学生的量感和推理意识。

在单元具体概念引领下,基于三个关键问题,研究团队设计了学习任务序列。

(二)基于关键问题的学习任务设计框架

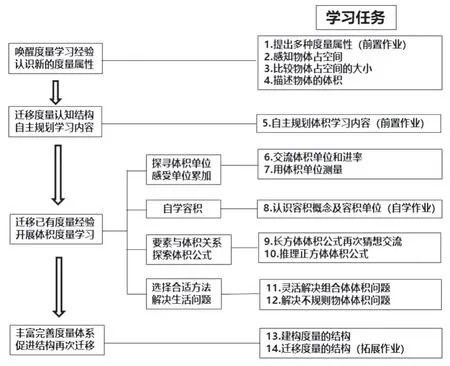

本单元共14 个学习任务,分6 课时进行教学(如图8)。学习任务的设计体现度量的全过程,注重借助已有的度量认知结构,促进学生在迁移中学习。(如图9)

图8 学习任务序列及课时安排

图9 度量大概念引领下的学习任务序列

学习任务1 ~4 突出度量属性,创设有关冰激凌的生活情境,提出多种度量属性,在多种度量属性中聚焦三维空间度量,在度量活动中感受立体图形的三维属性特点,认识到体积的大小是可量化的。学习任务5 规划学习内容,借助已有的度量认知结构自主规划,以利于展开结构化的学习。学习任务6 ~7 关注度量单位,迁移长度单位和面积单位的学习经验,根据度量属性先猜想,再统一体积单位的形状、大小与进率,并能灵活选择单位度量,再一次感受单位累加的基本度量方法。学习任务8 自学容积和容积单位。学习任务9 ~10 优化度量方法,类比迁移长方形面积公式的学习经验,研究立体图形的要素与体积的关系,获得长方体、正方体体积公式。学习任务11 ~12 解决生活问题,根据实际需要,选择合适的度量方法解决问题。学习任务13 ~14 回顾梳理反思,沟通不同度量属性间的联系,丰富度量体系,完善度量的认知结构,并能迁移到新属性的度量研究中,形成结构化学习的意识。

(三)设计特色说明

1.在多属性测量中,激活度量经验

无论是几何领域中的长度、面积、体积等概念,还是生活中常见的量,比如温度、时间、质量等,都具有用“数”去刻画大小的本质。因此“体积”单元的设计起点并没有从研究体积概念直接入手,而是先将“体积”这一概念嵌入更大的度量知识体系中,体会度量的一致性。教学时创设冰激凌的情境,引导学生借助熟悉的“量”,如可以测量冰激凌的质量、冰激凌杯子的表面积、冰激凌的温度等,唤醒度量经验,为后续自主研究体积或其他属性相关内容做好铺垫。

2.在自主规划中,迁移度量结构

基于课前的学情调研, 可以发现多数学生能够迁移长度和面积研究的内容,自主规划出研究体积需要从哪些方面入手。课堂中通过学生之间的交流、补充和启发,学生意识到无论长度、面积、还是体积,都需要研究他们各自的单位、进率、计算公式以及灵活解决问题等方面的内容。这样的自主规划,不仅实现了对体积这一数学概念与相关知识的理解,也引导学生进一步关注一维(长度)、二维(面积)、三维(体积)之间的联系,完善几何领域的度量认知。

3.在梳理反思中,丰富度量体系

怎样将几何领域的度量结构拓展到更大的一般性度量结构中?和本单元的起始学习任务形成呼应,从一般性度量经验中走进体积的学习,最终还要回到对一般性度量的认识与反思。学生用喜欢的方式整理所有度量学习的发现与再认识。在这些度量内容中,既要梳理长度、角度、面积、体积四次几何度量学习与发现,还要寻找小学阶段其他常见的量之间的联系,从而丰富度量体系,形成结构化思考问题的一般方式,实现真正意义上的自主迁移。