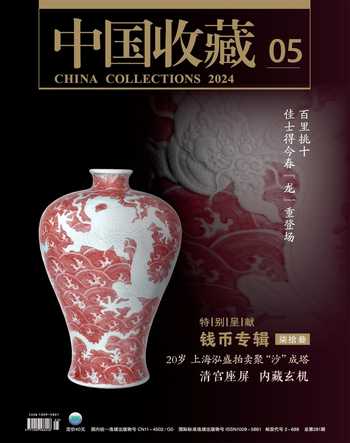

清宫座屏 内藏玄机

段晓明

屏风的使用由来已久,从汉唐以来的席地而坐到宋明之际的垂足高坐,随着人们起居方式的变化,屏风的形制与样式也相应改变。它也从最早起遮蔽、屏障等功能的实用家具,变成愈发具有审美意趣的艺术品。

在清代宫廷中,不同时期的审美风尚以及帝王的个人喜好也使屏风的装饰风格有所不同。故宫博物院藏有一件紫檀镶玉夔龙纹座屏,其制作体现了乾隆帝的个人审美意趣,内藏玄机的设计更体现出它作为“镇物”的特殊用途。

清乾隆 紫檀镶玉夔龙纹座屏 故宫博物院藏

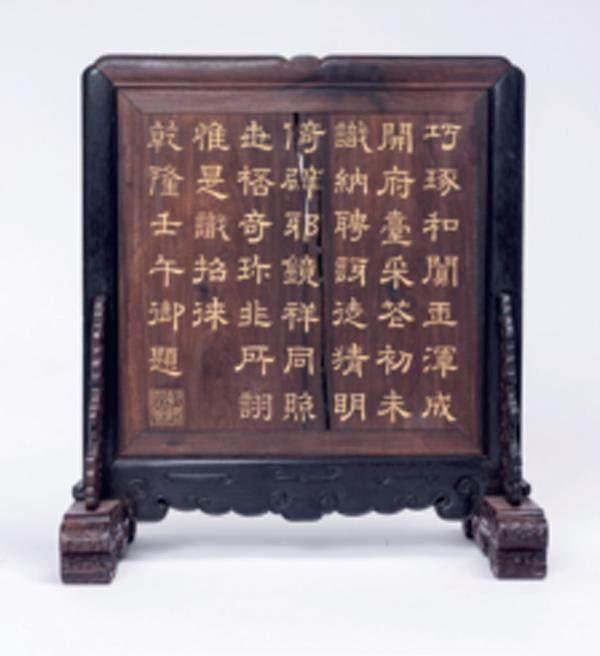

乾隆御题诗

“大清乾隆年制”款识

历史信息颇为丰富

这件座屏主体用紫檀木制成,大边出榫与抹头格角相交组成边框,正面起阳线雕刻纹样,边框看面出廓挖出卷云纹,底部锼挖出一对翘首相对的夔龙和云头,云头内刻“大清乾隆年制”楷书款。

夔龙各出阳榫与垂直的边框相交,屏框内有几处出廓里开槽抵夹屏心,开槽的形状与屏心玉饰边缘互为正负型,边抹接合严密后将屏心固定在屏框内。玉饰是由和田碧玉镂空雕刻而成,含有多种神兽和动物形象。屏框背面打槽装板,刻有乾隆帝御题诗《题和田玉镜台》:“巧琢和田玉,浑成开府台。采花初未识,纳聘讶徒猜。明倚辟邪镜,祥同照世杯。奇珍非所诩,惟世识招徕。”末尾署款“乾隆壬午御题”,其下模拟“乾隆御笔”四字方印。据此可以确定,此件屏风制作时间应于乾隆二十七年(1762年)。

在背板和玉饰的夹层中密藏一铜镜,屏风背面夔龙头上做出云纹,云纹顶部制出与铜镜外边弧度相合的凹槽,可将铜镜放置其中。顶部屏框正中安设活挂削,向上拨起挂削可放入铜镜,挂削垂落后将铜镜固定。边框下设两个墩子,周身雕刻勾连云纹和卷云纹,侧面在纹饰间刻画了一对“眼睛”,整体构成了兽面的形象。在屏框和敦子之间安设站牙抵夹,站牙镂空雕刻夔龙纹,龙身翻转呈“S”形的卷云纹,间有阴刻的连珠纹和卷云纹。座墩上的兽面装饰从屏风木结构的装饰可以看出其中雕刻很多模仿了古代玉器、青铜器的纹样。例如边框上多边形的纹饰是模仿商周时期青铜器的云雷纹,边框、站牙和墩子上的云纹是春秋战国时期流行的玉器的纹饰,墩子侧面的兽面形象与战国玉器中的兽面纹有异曲同工之处。与清代座屏的常规结构有所不同,此座屏省略了常设的绦环板和批水牙子,整体结构变得更加简洁,主题鲜明。

除此件之外,相同样式的座屏在故宫博物院和台北故宫博物院均有馆藏,无论形制、样式和工艺都基本相同,为同一时期制品。不同的是,故宫博物院所藏的另外几件屏心玉饰为青玉质,并且仅有这件碧玉座屏落有乾隆款识和御题诗。其历史信息和美学元素更为丰富,具有较高的艺术价值和研究价值。

清乾隆 紫檀镶青玉夔龙座屏 故宫博物院藏

清乾隆 紫檀镶碧玉夔龙座屏 台北故宫博物院藏

座屏玉饰正背面玉饰雕刻丰富繁密且对称分布,整体构成了铺首的意象。玉饰的背面(右图)仍施以雕刻,纹饰和正面贯通呼应。

神兽结合吉祥图案

该屏风中心的碧玉镂空雕刻出各种动物和神兽形象,有螭龙、虎、熊、羊、鸟等。中心为俯身向下的一条螭龙,龙身从中间分离往上延申再向外翻卷成圆环状,环内雕刻一小兽与环下的老虎对峙相望。螭龙两侧手臂向内翻转,肘部向外层叠出羽翼。向下是两只卧羊相对,卧羊两边纵向前伸出两只鸟头,头顶朝前,向斜上相对。玉饰雕刻丰富繁密且对称分布,整体构成了铺首的意象,且玉质莹润,通体碧绿,仅有鸟的头顶留有玉石的白皮,似有点睛之意。玉饰的背面仍施以雕刻,纹饰和正面贯通呼应。

在古代,铺首常作为宫殿的大门、墓室门和器物上衔环的装饰。“铺首”二字最早的文献记载为《汉书·哀帝记》卷一一:“元寿元年……秋九月……孝元庙殿门铜龟蛇铺首鸣。”说明至晚在汉代铺首已经作为门饰名称使用。铺首中的兽面是由饕餮纹饰演化而来这一结论得到了众多学者的广泛认同。将先秦青铜器上的纹饰演变融合,刻画成面部狞厉的外形,產生一种强大的威慑力,有驱鬼辟邪、保宅护佑意味。中国人自古就有用玉辟邪厌胜的思想,在汉代的一些玉璧、玉铺首、玉剑饰等玉器上多见有辟邪作用的纹饰图案。茂陵博物馆藏的一件汉代兽面形玉铺首,整体呈现出兽面的形态,装饰有螭龙、凤鸟等神兽,与屏心玉饰的造型处理类似。屏心的玉饰很可能是从汉代铺首造型演化而来,虽是一种仿古的做法,但又没有完全模仿或照搬古代器物的造型和纹饰,而是把汉代铺首的造型、汉代代表性的动物和神兽与明清盛行的动物和吉祥图案自由组合在一起,将不同时代的造型、纹饰进行提取,进而创造性地化用,呈现出一种复古以革新的装饰意匠,富有鲜明的时代特色。

屏风夹层内置一铜镜

夔龙纹站牙

座墩上的兽面装饰

满足皇帝好古心理

铜镜是古代的日常用品,正面打磨光亮用来正容。古人还认为镜子有辟邪驱邪的功能,在道教中也常作为法器使用。屏风背板上御题诗中的“辟邪镜”,也可以说明铜镜在当时是被古人赋予辟邪功能的。玉饰下方有一对鸟头形的凸起处,鸟嘴向内朝侧上方,巧妙地做成了放置铜镜的托钩,铜镜可以置于其上摆放。铜镜与同样带有辟邪纹饰的座屏组合,可能具有风水上“镇物”的意义。在故宫博物院有相似功能的陈设还有乾清宫正殿安设有四件紫檀插屏,屏心是一面巨大的玻璃镜,古代称作“风水镜”。

铜镜为圆形,直径17厘米、边缘厚0 .7厘米,中心圆钮,纽座周圈环绕九枚乳钉纹。博局纹将内区分为四方八极,配置八乳和四神禽兽。博局纹外圈设小篆铭文,由于铸造和锈蚀问题,文字大多无法辨识。外区装饰龙纹和卷草纹,纹饰内侧设一圈齿状纹。四神博局镜流行于新莽和东汉早期,四神即青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽,古人将天上东、南、西、北四个方向二十八星宿的形象化为四种神兽,借喻为四方之象,称为“四象”,又称“四灵”“四神”,故四神图案是汉代常见的辟邪纹饰。四神博局镜的四方八面式构图布局既是造型的结构与秩序,也是一种理解器物空间与宇宙空间的对立统一观念,象征着古人的宇宙观,具有避除不详、顺应阴阳的意义。

从铜质、纹饰的工艺感和锈色来看,该铜镜与汉代的四神博局镜有所差别,纹饰风格和版模特征与汉代相似,但铸造工艺粗糙,主体纹饰区域有长方形款识,具有宋代仿汉代铜镜的特点。仔细观察铜镜正面,感觉锈色漂浮浑浊,与真锈有异,似有人工仿制痕迹。为了解开疑问,确认铜镜的材质和铜镜背面的锈色是否为人为仿古,于是采用德国B r u k e r公司M4To r n a d o微束X射线荧光能谱仪对铜镜的元素组成进行测试分析。共测量两处铜镜的金属基体,一处为铜镜镜面,另一处为铜镜背面铜钮裸露出的金属部分。从结果可知,此面铜镜为锡青铜,铜含量平均为73.09%,锡含量平均为18.6 4%,铅含量平均为2.19%。

针对铜镜锈蚀产物分析共测量三个位置,一处为铜镜背后铜钮附近红色处,另两处为铜镜背后绿色锈蚀物处。结果显示,在红色锈蚀中能检测到大量存在的铁元素,含量高达2 2 %,如此高含量的铁元素不可能由青铜器本身提供,最大的可能性为后期人为增加,进一步推测很可能使用了赭石类矿物颜料进行的作色。在绿色锈蚀物的元素分析中,钙元素的含量极高,达到9.6%至38.95%,如此高的钙元素含量不可能天然形成,推测来源应为在作色过程中使用的石膏或其他补土类材料。

通过形制工艺和元素分检测析结果综合判断,铜镜应为宋代铸仿制,正面的锈色为仿古锈。宋代制作仿古铜镜是作为生活的实用品,基本不存在作伪锈的必要理由,仿古锈很可能是乾隆时期为了让铜镜更具“古意”添加的。所谓“古意”是时间沉淀下沧桑感与距离感,青铜器入土传世变得锈迹斑驳,有了更加丰富厚重的美学价值,在传世的古铜器上添加斑驳锈迹,模仿出古意盎然的仿古锈,满足皇帝好古的审美风尚与心理需求。

宋代以降,仿古之风盛行,成为宫廷与民间重要的文化潮流,到了乾隆时期更是到达了登峰造极的程度。在皇帝的提倡和推动下,此时仿古的风格已经渗透到制器的造型、工艺、装饰、功用等诸多方面,对于尚古之風的青睐已经成为乾隆时期宫廷工艺的显著特点。此件紫檀镶玉夔龙纹座屏就是这之中颇具有代表性的一件器物,其中最核心的仿古是对汉代玉器和商周青铜器形制纹饰的模仿,但乾隆时期的仿古区别于“伪古”,不是单纯的照搬或模仿,更不是欺世作伪,除了继承的意义之外也是整合、演绎和创造的过程,是对商周青铜和玉器造型纹饰的创造性重构。仿古实际是革新,体现时代观念和皇帝个人的喜好,蕴含着对于古物新的诠释。(注:本文作者系故宫博物院馆员)