人教版高中化学教科书的科学风险教育内容分析与启示

曾艳 郭思妙 吴瑶瑶 严佳

摘要: 从科学风险来源和风险学习活动设计两个角度构建分析框架,以人教版高中化学教科书为研究对象,分析科学风险内容的编排方式与特点。研究发现,风险种类和数量分布均显示教科书重视科学风险对个人与社会的影响;教科书重视风险展露及风险保护行动的学习活动设计,且风险严重性等级分布符合学生风险感知需求,但对风险理解和保护行动评估的内容设计偏少。据此对科学风险教学实践提出建议。

关键词: 高中化学教科书; 科学风险教育; 内容分析; 学习活动

文章编号: 10056629(2024)04000806

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

*

2023年湖北省教育科学规划重点课题“社会文化理论视域下中学科学风险教育的现实困境及破解策略研究”(2023GA010)、

华中师范大学中央高校基本科研业务费“教师教育专项”课题(CCNUTEI 202209)、

2021年教育部“人工智能+教育”新文科教師教学发展示范中心建设项目阶段性成果。

1 问题的提出

随着科学工具理性的泛滥以及科技发展态势的不可控性,现代社会中个体需要应对的科学风险更加错综复杂。进行科学风险教育,一是可以激发学习者关注生活、生产和社会的责任意识;二是体会学科知识的应用价值,形成对科学与社会关系的深度理解;三是在利用跨学科知识对真实情境中的科学风险产生的原因和后果进行探究的过程中发展批判性思维;四是通过创造性地提出风险防范或化解的方案,提升学习者的问题解决能力。同时,科学风险教育对于教师成长也很有意义,科学风险的解读带有明显的多学科交叉性、不确定性和社会敏感性,教师必须具有科学哲学和科学社会学等跨学科知识素养,科学风险教育的实施能促使教师持续研究,拓展专业成长路径[1]。

国内外学者关于科学风险教育的研究主要分布在以下几个层面:第一,科学风险的概念属性特征。学界一致认为风险共同属性应该包含严重性、后果和不确定性(Aven, 2012[2]; Schenk et al., 2019[3]),科学风险与其他类型风险的最大区别就在于其不确定性及来源,而现代科学风险的特殊性主要体现在不确定性、不可感知性和整体性三方面。第二,科学风险认知水平及影响因素。国内外研究经历了从单一的感知结构评估到风险知识、决策能力等融合评估的发展,着重从个体因素、信息流和群体文化三个角度分析一般风险感知的影响因素。第三,科学风险课程内容的设计。Zint(2001)[4]等首次对科学风险教育目标进行了系统刻画,即风险识别、风险评估及风险决策和管理沟通。科学风险认知已经成为发达国家理科课程特色[5],《英国国家课程》明确将风险认知作为科学教育的6个主题之一。我国科学课程标准中虽然也有关于风险意识的表述,但是在科学教育实践中依然是比较隐性的内容,陆军(2016)[6]、倪娟(2016)[7]等学者阐述了化学风险的分类,进行了科学风险议题教学案例的设计,而对于科学领域学校课程中科学风险教育开展的路径和策略并未有深入探索。

教科书是进行科学风险教育的重要材料,研究教科书中的科学风险教育内容及编排是否与不同阶段学生的风险感知心理相匹配,有助于启发教师利用合理策略帮助学生建立风险可控观念,增强其风险应对能力。因此,本研究尝试建立教科书的科学风险内容分析框架,利用内容分析法系统考察人教版高中化学教科书中科学风险内容来源特征、风险学习活动分布样态和编写策略,并将其与已有研究报告的高中生风险感知水平的调查结果进行比对,以期对学校课程中的科学风险教育实践有所助益。

2 研究设计

2.1 研究对象

选择使用最广泛的人民教育出版社2019年出版的高中化学教科书为研究对象,包括必修二册(记为A)和选择性必修三册(后文简称“选必”,记为B)。

2.2 研究方法

研究主要采用内容分析法,分析两方面内容:一是科学风险来源类别与分布;二是科学风险学习活动内容具体的构建方式。

2.2.1 分析框架的确立

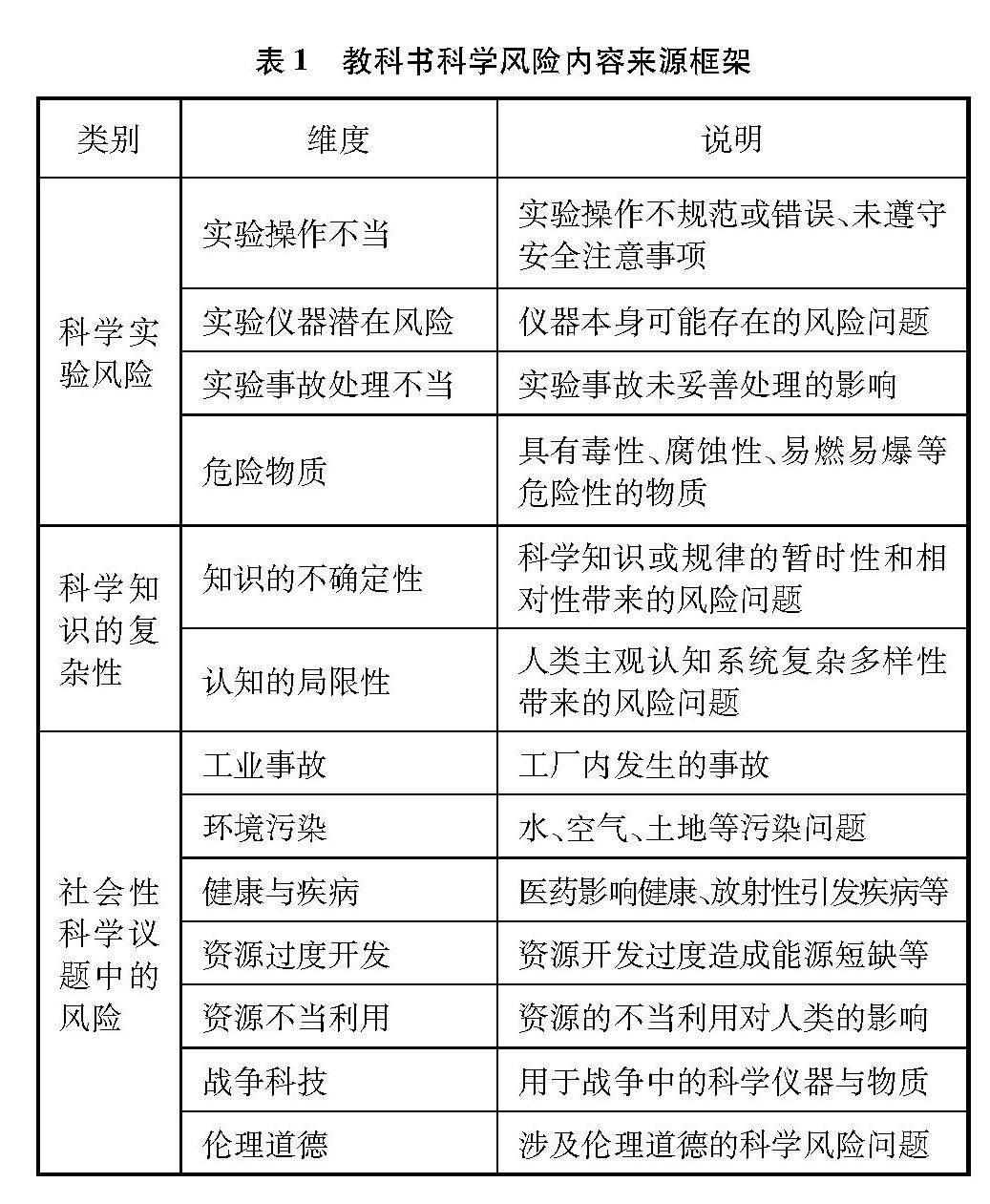

科学风险学习内容来源分析框架的制定参考了陈凯[8]对英国理科教科书的科学风险来源归类的三大类22个维度。删去其中生物、物理相关内容,对于某些有重叠性的指标进行修改合并,如将“知识复杂性”下的四个维度简并为两个;将“土地问题”分解纳入“环境污染”和“资源开发利用”指标;对“科学发展的影响”这一对其他维度有涵盖性的指标予以删除。最终将科学风险来源分为三大类13个维度,见表1所示。

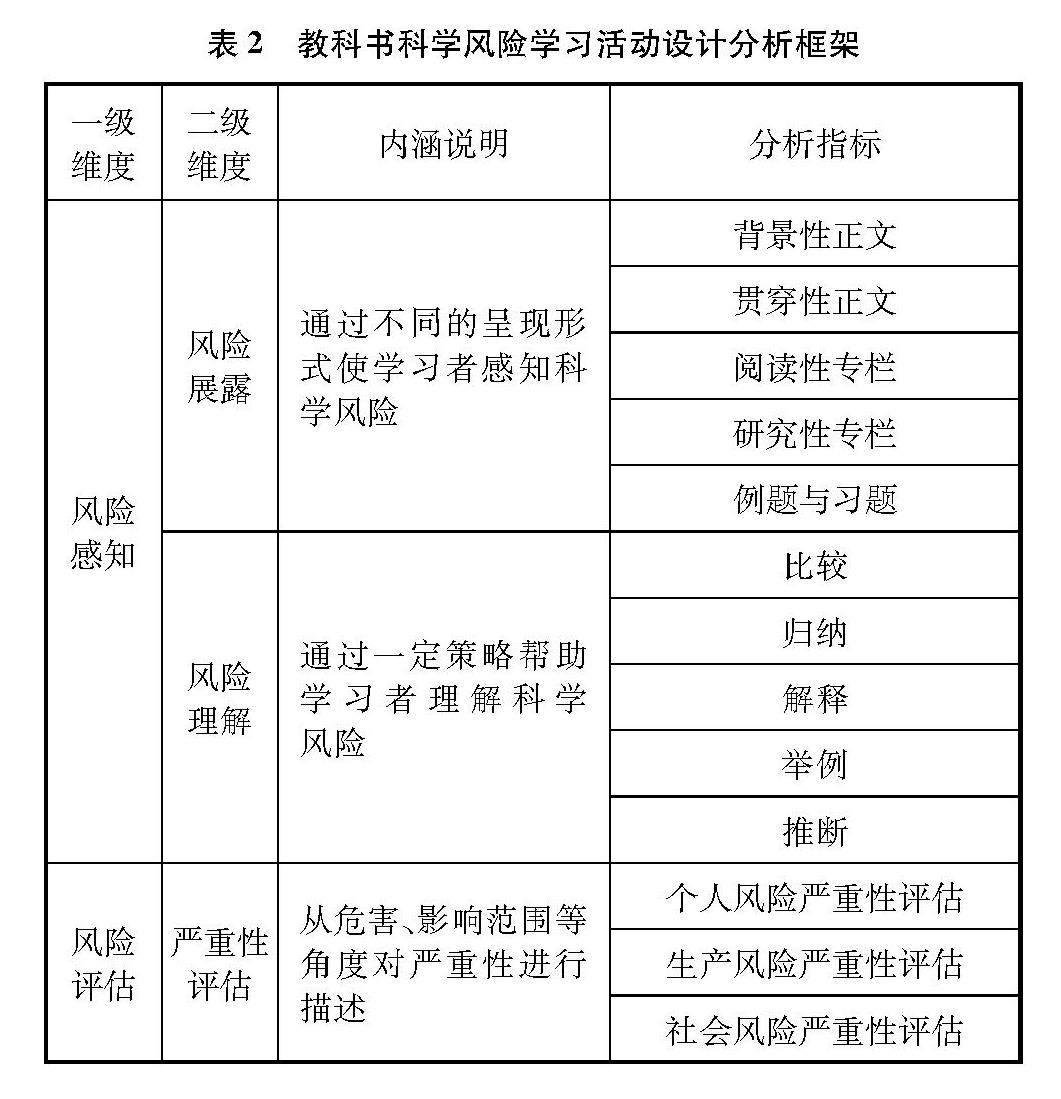

科学风险活动设计分析框架以Perry[9]的保护行为决策模型为理论基础,结合严西平[10]等人对风险教育要素的阐述及教科书分析的实际需要进行构建,将教科书帮助学生认识科学风险的活动主要分为三种类型:风险感知活动、风险评估活动和风险决策活动,具体见表2所示。

2.2.2 分析单位与编码方式

本研究以教科书的学习活动为最小分析单位进行编码,包括正文和栏目。每一维度按在教科书中不同位置出现次数计,当其在相同活动中多次出现只记录为1次,但出现在不同活动中另记次数。

2.2.3 信度分析

本文选定科学风险内容丰富的必修第二册第五章与第八章风险活动内容为信度检验样本,样本占比大于20%[11],由两位接受了编码操作性说明培训的化学教学论研究生共同编码,用稳定性系数rn=n×X1+(n-1)×X表示信度,X=2MN1+N2。本研究风险来源分析框架的信度系数为0.86,风险学习活动设计分析框架的信度系数为0.84。编码不一致的地方,邀请专家根据编码规则进行讨论,直至达成一致。统计数据处理采用Excel软件进行。

3 数据结果与讨论

3.1 教科书科学风险内容来源分布样态

五册人教版教科书中共出现科学风险相关内容129次,必修共70次,占比54.3%,“选必”共59次,占比45.7%。进一步对风险来源进行分析,如图1所示,发现社会性风险下的环境污染(25.95%)和健康与疾病(27.48%)是教科书中占比最多的两类科学风险内容,而实验风险(20.61%)与科学知识复杂性带来的风险(16.79%)则占比较少,这在一定程度上说明人教版教科书非常重视引发学生认识科学与自身、社会的关系,激发学生辩证性思考真实的社会性问题,培养社会责任。

郭科[12]等研究发现高一学生对风险恐惧心理大,考虑调节学生心理因素,在必修册教科书中可以适当调整风险来源的分布,增加资源开发和利用类风险内容,降低环境污染风险内容占比,避免学生产生化学会引发环境污染的刻板印象,引导学生认识人类对科学技术的恰当使用可以形成对风险的有效规避和防范。

3.2 教科书科学风险活动分布样态

对教科书中涉及的三类风险学习活动数目进行统计,发现风险感知活动总占比为49.7%,其中风险展露占比35.8%,风险理解仅占13.9%;风险评估活动总占比为19.2%,其中风险严重性评估占比16.3%,风险可能性评估仅占2.9%;风险决策活动总占比为31.1%,其中风险保护行动搜索活动占比20%,保护行动评估活动仅占比11.1%。这些数据表明,教科书非常重视对风险感知和风险决策活动的设计,但更多是停留在“知道”水平层级,促进学生深度理解风险和对多种保护行动的评估内容分布都相对偏少。而真实情境下,科学风险的应对往往是在复杂系统中做出快速决策,学生不仅需要知道科学风险的存在形态,更需深度理解风险、多角度认识不同类型的保护行动,才可能快速并有效地应对。

3.3 教科书科学风险活动设计方式分析

3.3.1 风险感知活动设计方式分析

对化学教科书的科学风险感知活动从展露和理解两个维度进行统计,具体见表3所示。必修和“选必”教科书中的分布特点相似,阅读性专栏出现最多,而且类别丰富。例如教科书介绍“食品中的二氧化硫”时,用“资料卡片”“注意”等专栏对实验风险进行了注解。教科书的这种设计启示教师要利用阅读性专栏激发学生兴趣,引导学生多开展自主学习,拓展科学风险知识的广度。

教科书在内容设计中重视学生科学风险理解活动的设计,如表3所示,教科书选择促进学生风险理解的方法主要是“解释”,例如请学生“分析形成酸雨可能的原因”,请学生了解“草木灰与铵态氮肥不能混合施用”的原因,了解“为什么聚氯乙烯塑料制品不能用于餐具和食品包装”。

比较、举例、归纳、推断等风险理解的方法出现频次相对较少,但这些方式对学生深度理解风险很有价值。“比较”有利于学生理解不同的风险本质之间的相似与差别。而“举例”这一方法可以拓宽对所学风险了解的广度,例如,教科书请学生举例说明工业上利用哪些物质与含硫氧化物和含氮氧化物进行反应来控制酸雨,并指明反应类型。

归纳与推断的方法与“证据推理与模型认知”的化学学科核心素养相呼应,教科书中涉及归纳策略时,常常会通过信息收集的方式呈现,例如教科书要求学生查询安全使用甲醛的方法,并形成论文进行展示,锻炼了学生信息加工与输出的综合能力。又如请学生归纳安全使用食品添加剂的注意事项,如图2所示。

推断方法则对学生灵活应用知识的要求更高,例如,教科书请学生分析推测“d处鱼类大量死亡的原因”,如图3所示。又如在酸雨相关的探究活动中,教科书让学生收集当地雨水并“判断本次降雨是否为酸雨”。

注:上图源自2019年版人教版高中化学教科书必修第二册。

3.3.2 风险评估活动设计方式分析

数据表明,五册教科书中对风险严重性的描述较多(62次),而对风险可能性的描述较少(11次),且多采用“可能”这一词模糊地描述科学风险的“不确定性”。教科书更多描述科学风险对个人造成的危害性(77.42%),更多地引导学生从自身或身边事物出发理解和防范科学风险,从内在情感体验发展到外在的主动践行。

对教科书中科学风险严重性等级分布进行分析,参考风险矩阵法(简称LSR法)将风险严重性分为低、中、高三个水平,得到数据分布如图4。必修对严重性为中度的个人风险和社会风险描述占比较大,而“选必”則对个人危害为低度的风险内容占比较大,揭示教科书考虑了风险危害度的适度表达,以调节高中学生风险危害性认知的极端反应。

3.3.3 风险决策活动设计方式分析

对教科书中的决策活动设计方式按照搜索策略和评估策略两类进行统计,具体分布见表4。教科书中采用直接告诉学生特定风险的保护行动占比最高(67.11%),例如,“煤矿中的爆炸事故多与甲烷气体爆炸有关……必须采取通风、严禁烟火等措施”,这类内容可以简单快捷地让学生了解风险保护知识。教科书设计让学生主动查阅资料获得保护方法则更能促进学生利用信息素养、增强风险防范能力,例如在学习“化学与可持续发展”一章时,教科书请学生查阅赤潮的特点与防治措施。有些科学风险内容是学生之前学习过或在生活中实际面临的,加工生活经验与已有知识让学生能更主动、深入地理解保护行动。但这两种保护行动搜索策略在教科书中占比相对较少(分别为2.63%和13.16%),这可能是考虑到高中学习时间比较紧张。另外,数据表明,必修保护行动搜索出现的次数要明显大于“选必”,这有利于降低高一学生对风险的恐惧感。

面对同一科学风险,可以提出多种保护行动,如表4所示,教科书引导学生从原理、成本、效果和副作用多种角度对风险保护行动进行分析与评估。而“选必”的各类保护行动评估活动均多于必修,表现出教科书对学生发展性的考虑。保护行动评估还可以从后续监测与维护、设备要求等角度进行。对于高中生来说,课本所使用的四种评估角度与知识的关联性最紧密,能在训练学生多角度思维的同时加深对知识的理解。

4 研究结论

对人教版教科书中科学风险内容进行系统分析,得出以下结论:

(1) 从科学风险来源类别来看,人教版高中化学教科书中环境污染和健康与疾病风险出现频次最多,而实验风险与科学知识不确定性带来的风险出现频次较少。教科书可以适度考虑增加后者,同时注意减少学生形成诸如化学造成环境污染的刻板印象,辩证认识科学与人类、社会的关系,形成正确的科学本质观。

(2) 人教版高中化学教科书中,三类风险学习活动的分布统计显示,对风险展露和保护行动的描述比较丰富,促进风险理解和对保护行动的评估内容则偏少,选必阶段可以考虑有所增加,以提升学生在真实情境下科学风险的实际应对能力。

(3) 教科书中科学风险学习活动设计在风险展露方式上,背景性正文较少,风险背景的描述有利于激起学生学习兴趣,主动讨论风险问题;在风险理解策略、风险严重性分布、保护行动搜索与评估方面,教科书的设计与高中生风险感知水平得到了良好的契合。

5 启示建议

5.1 采用多种方法引导学生深度理解科学风险

风险感知具有主观性,因此教师在教学中应尽量鼓励学生发表对争议性风险的不同看法,降低个体对客观事实的认知偏差[13]。例如,在“农业生产中是否应该继续施用化肥和农药”的社会性科学议题教学中,教师可以引导学生从增产效果、食品口感、环境安全性和经济成本等方面进行正反方观点举例,对比观点,对安全使用农药和化肥的注意事项进行归纳和总结,并且介绍绿色农药前沿发展的科技信息,拓展学生对化肥和农药的发展性认识,综合利用比较、归纳、推断等方法策略形成对于使用农药和化肥的科学风险的深度理解。

5.2 重视可能性评估引导学生理性认识科学风险可控性

教师教学中需要强调科学风险可控的理念,不仅教学生从后果严重性方面评估风险,更需要重视对风险可能性评估的引导,例如,“洁厕灵”与“84消毒液”混用对个人危害度高,风险后果严重,但教学中可以强调采用规范的操作会使该风险发生的可能性非常低,进一步指明科学风险的可控性。另外对保护行动的评估也可以增强学生利用已学知识减弱风险影响的信心,如教师可以让学生设计现代城市地下金属管道和地上铁轨各自的防腐蚀方案,并对比评估方案,增强学生对城市建设中科学风险的控制意识和解决真实问题的能力。

5.3 采用“感知评估决策”线索整体设计科学风险研究性学习活动

教师对教科书出现频率最高的环境污染和人类健康类科学风险可以进行深加工。如必修第二册教科书“氮及其化合物”的主题中关于酸雨的研究性学习活动中的科学风险教学活动设计要素如图5所示。

此研究性活动很重视“风险理解”环节,在研究过程中还涉及到了设定参照、多次实验取均值等常用的科学方法,对学生形成科学思维有重要作用。只是“风险评估”环节略显简单,且缺少对酸雨发生可能性的描述。教师可以将前面贯穿性正文中对酸雨后果的风险评估内容调整组织在这个研究性活动中,采用“感知评估决策”线索,分解为“识别理解后果严重性评估可能性评估保护行动搜索保护行动评估与决策”六个阶段学习活动,引导学生从成因、危害、判定和防治几个角度深入认识酸雨引发的科学风险,提升学生科学思维和风险防范应对能力。

参考文献:

[1]倪娟. 科学风险认知与决策能力教育研究[J]. 教育科学研究, 2019,(5): 92~96.

[2]Aven T. The risk concept — historical and recent development trends [J]. Reliability Engineering & System Safety, 2012,(99): 33~44.

[3]Schenk L, Hamza K M, Enghag M, et al. Teaching and discussing about risk: seven elements of potential significance for science education [J]. International Journal of Science Education, 2019, 41(9): 1271~1286.

[4]Zint M, Peyton R B. Improving risk education in grades 612: A needs assessment of Michigan, Ohio, and Wisconsin science teachers [J]. The Journal of Environmental Education, 2001, 32(2): 46~54.

[5]梁雪峰, 倪娟. 浅论中学化学科学风险认知教学——以“天然气的利用——甲烷”为例[J]. 化学教学, 2015, 37(12): 38~43.

[6]陆军. 化学教学中学生科学风险认知及其能力的培养[J]. 课程·教材·教法, 2016, 36(1): 104~109.

[7]孟献华, 倪娟. 化学教学中的风险议题选择与应用[J]. 化学教学, 2016, 38(2): 33~37.

[8]陈凯, 聂博, 庞子璐. 经典综合理科教材中的科学风险议题内容分析——以英国《社会中的科学和技术》教材为例[J]. 中小学教材教学, 2022, 92(8): 52~57.

[9]Lindell M K, Perry R W. The Protective Action Decision Model: Theoretical Modifications and Additional Evidence [J]. Risk Analysis, 2012, 32(4): 616~632.

[10]严西平. 理科教学中关注“科学风险认知和决策能力”的课堂实践[J]. 基础教育课程, 2019, 248(8): 65~70.

[11]McClary L K, Talanquer V. College chemistry students mental models of acids and acid strength [J]. Journal of Research in Science Teaching, 2011, 48(4): 396~413.

[12]郭科, 胡源龍, 曾艳. 青少年对化学学科中科学风险感知的现状调查与分析[J]. 化学教育(中英文), 2023, 44(13): 88~94.

[13]郭科, 胡源龙, 曾艳. 基于Eilks教学模式的科学风险议题教学设计——以“雪糕刺客中的食品添加剂”为例[J]. 化学教学, 2023, 45(3): 60~65.