民间音乐·民歌

少数民族民歌

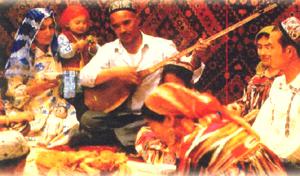

冬不拉弹唱

哈萨克族民歌。是新疆哈萨克族弹拨乐器冬不拉的演奏与民歌相结合而形成的一种艺术形式。

冬不拉是哈萨克族人民最喜爱的乐器,常用于独奏、合奏、伴奏和弹唱中。冬不拉的演奏技巧相当丰富,有10多种演奏方法,弹与挑各种演奏法可单独使用,也可在乐器中混合使用。

冬不拉弹唱的乐曲数量很多,内容十分丰富,乐曲中有的表现牧民放牧和狩猎生活,有的赞颂家乡的富饶美丽,有的歌唱心爱的骏马,其中尤以抒发年轻人纯洁爱情的乐曲数量最多。冬不拉弹唱的唱词语言凝练,比喻生动。旋律音域宽广,线条起伏跌宕,节奏舒展而且灵活多变,充分表现出哈萨克牧民豪迈的性格和热烈的感情。

冬不拉弹唱曲子特点不一,有的歌唱性较强,有的具有吟诵特点,音乐与语言结合较密切。著名的冬不拉弹唱曲有《黑眼睛》、《猎人的心愿》、《褐色的天鹅》、《红花》、《白蹄马》等。冬不拉弹唱既保持了哈萨克民歌原有的热情、奔放等草原牧歌的特质,又在音乐结构、节推形式、弹奏技巧等方面有所发展,使民歌获得了新的发展。

柯尔克孜族民歌

柯尔克孜族主要聚居于新疆维吾尔族自治区西南部的克孜勒苏柯尔克孜族自治州一带,主要从事畜牧业,兼营农业。柯尔克孜族的民歌十分丰富,有牧歌、叙事歌、婚恋歌、习俗歌、新民歌等多种。

牧歌多反映草原牧民的劳动生活,表现牧民对家乡、山川、草场和牲畜的感情。有的牧歌辽阔开朗,旋律优美,也有的轻松活泼,明快华丽。

婚恋歌在柯尔克孜族民歌中所占比例较大。其中一部分歌曲表现了过去封建买卖婚姻给青年人带来的痛苦与悲伤;另一部分是情歌,这类歌曲常用姑娘的名字、果类或鸟类的名称作为标题,多表现对情人的赞美和欣赏,以及内心炽热的爱情。情歌的旋律大多优美抒情,也有的欢快活泼。

叙事歌的内容十分广泛,凡历史事件、民间传说、个人经历等都有所反映。名扬中外的柯尔克孜族长篇英雄史诗《玛纳斯》即是由阿肯(歌手)用叙事歌演唱的。叙事歌的唱词较长,音乐多采用同一段曲调反复演唱的形式,词与曲的关系多为一字配一音。

习俗歌来源于各种生活习俗,极富生活气息。如姑娘出嫁时由女伴与新娘一起唱的“嫁歌”,又如丧事中所唱的“丧歌”,此外还有亲友话别时所唱的“离别歌”,抚育婴儿时所唱的“摇篮歌”等。

新民歌是20世纪50年代以来,柯尔克孜族人民用新词填旧曲和新编曲调的方式创作的,这些歌曲来源于生活,在流传过程中不断演变而逐步定型,其作者大部分已无从查寻。新民歌都是在继承民族传统音乐文化的基础上,为表现新的生活内容而程度不等地吸收了现代歌曲的写作手法,这些歌曲既准确地反映了新的生活和感情,又保持了浓郁的民族特色。

塔吉克族民歌

塔吉克族是分布于我国新疆西南部以及苏联、阿富汗等国家的跨境民族。我国境内的塔吉克族人民主要聚居于塔什库尔干塔吉克族自治县,主要从事畜牧业,兼营农业。塔吉克人能歌善舞,酷爱歌唱,其民间音乐包括民歌、歌舞音乐、民间器乐三类。塔吉克民歌可分为拜依特、麦依丽斯、法拉克、塔勒肯四种。

拜依特,指一般民谣,此类民歌在塔吉克民歌中数量较多,主要是情歌,亦有歌唱家乡等其他内容;麦依丽斯,意为叙事歌,有的是歌颂民族英雄事迹的叙事长诗,也有些是反映塔吉克族历史故事或民间传说的;法拉克,意译为悲歌,有的地区称为“布鲁布立克”,意译是夜莺的悲鸣,此类歌曲多是抒发失恋、离别时的感伤,或是怀念已故的亲人,曲调凄恻深情,歌声如泣如诉,十分动人;塔勒肯,意译为葬歌,是葬礼上为追悼亡者而吟唱的歌曲。

塔吉克民歌以其朴素优美的旋律、丰富多样的音阶调式、独特的节拍节奏,形成了鲜明的民族特色。根据塔吉克民歌《古力碧塔》改编的电影歌曲《花儿为什么这样红》是脍炙人口的作品。

塔塔尔族民歌

塔塔尔人的先祖是历史上赫赫有名的鞑靼人,目前主要分布在苏联境内,我国境内的塔塔尔人仅约四五千,散居在新疆伊宁、乌鲁木齐、奇台、喀什、塔城等地。

塔塔尔人喜爱歌舞,其民歌也以舞蹈歌为主,抒情歌次之,此外还有习俗歌、催眠歌等。舞蹈歌的特点是旋律流畅,节奏鲜明,短小精悍,欢快活泼,有些有固定的歌词,也有即兴编词的;抒情歌中以情歌数量较多,还有一些是赞美家乡、原野的,抒情歌的音乐徐缓深情,节奏、节拍富于变化,旋律舒展优美;习俗歌多反映塔塔尔人劳动生活中的风俗习惯,如在婚礼仪式中南青年姑娘集体对唱的婚礼歌。

总体而言,塔塔尔族的民歌与新疆其他民族的民歌相比,格外细致、抒情,并带有浓郁的东亚色彩。

伊犁维吾尔族民歌

维吾尔族是能歌善舞的民族,绚丽多彩的维吾尔民歌以其鲜明的地方风格和民族特点而闻名于同内外。流传于新握北部伊犁地区的“科那纳合夏”(意译为“传统民歌”)是一种大型的维吾尔民歌联唱形式,以内容丰富多彩、曲调明朗抒情、地方风格浓郁而著称。伊犁民歌大约产生于18世纪,当时到伊宁从事制革业的工匠,带来了各地的民歌,经长期演唱,逐渐形成了民歌联唱的形式。起先只在伊犁地区流传,后来向北流传到塔城一带,并传向新疆东部和南部,很快在新疆各地广泛流传,深受维族人民喜爱。

“科那纳合夏”共有12套,每套包括3~8首歌曲,12套的名称以每套当中的一首歌名命名,但每套歌曲的内容多种多样,并不一定统一于本套名称之内。12套共计有歌曲77首。多在举办民间集会“麦西来甫”时演唱,可独唱,也可齐唱,伴奏乐器用艾捷克、萨它尔、弹布尔、独它尔、手鼓等。

“科那纳合夏”的唱词内容大约可分为四类:第一类反映17~19世纪维族人民被迫大批由新疆南部迁至北部伊犁地区,从事筑城修渠等无偿劳动,受尽折磨而愤起反抗的史实;第二类反映了19世纪在伊犁地区所发生的几个真实感人的故事,其主要内容是一些青年人在爱情生活中的不幸遭遇;第三类有些反映过去维族人民的悲惨生活,有些反映人们对美好生活的向往,也有反映维族人民在艰苦生活中相互同情与支持以及对劳动生活的热爱等内容的;第四类民歌主要反映青年人的爱情,其中有许多是反抗封建礼教的束缚和追求自由幸福的歌曲。

“科那纳合夏”音乐明朗优美,唱词朴实自然,音乐结构严密完整,旋律丰富,曲调多样,节奏复杂,具有相当高的艺术性。

乌孜别克族民歌

乌孜别克族散居于新疆的伊宁、塔城、喀什、乌鲁木齐、莎车、叶城等地。由于乌孜别克族历史上是由中亚迁入我国的,其传统音乐出来自中亚,帕尔哈耐风格与塔什干风格的乌孜别克音乐对我国乌孜别克族民间音乐影响较大。

乌孜别克族民歌包括琼艾虚来及耶来两类。琼艾虚来,意译是“大歌”,是一种结构较庞大的多段体曲式的歌曲,唱词大多出自著名古典诗人纳瓦依的诗作。琼艾虚来的音乐速度徐缓,旋律优美抒情。演唱琼艾虚来的职业艺人演唱方式不拘一格,有时一人自弹自唱,有时两三人齐唱,有时由几个歌手分别演唱不同段落。

耶来是一种较为短小的歌曲,音乐活泼欢快,演唱时,常将整首民歌不断反复。耶来的曲目中,有些是由几首不同的舞蹈短歌连接组成一个歌舞套曲,在歌舞曲之前,有时还用一首抒情性歌曲作为开始曲。歌舞套曲中有独唱,也有男女对唱。歌舞套曲中各首乐曲的连接,运用调式、调性的转换和节奏、速度的变化,体现了感情的变化和发展。

乌孜别克族的音乐保持着本民族许多独特的风格特点,有些民歌徐缓悠长,体现了乌孜别克人的深沉含蓄,有些民歌欢快活跃,表现了他们的乐观爽朗。乌孜别克民歌使用的节拍节奏丰富多样,旋律中常有回旋起伏和华丽的装饰。

锡伯族民歌

锡伯族的大部分分布于新疆伊犁河流域的查布查尔锡伯族自治县及霍城、巩留等地,小部分散居于东北辽宁省、吉林省。

锡伯族民歌包括塔勒伊吾春、阿巴拉西吾春、沙林吾春、菲散布热吾春及巴伯哩五类。塔勒伊吾春,意为田野歌,此类民歌数量较多,在锡伯族民歌中占有重要地位,内容多反映锡伯人的劳动、生活和爱情,演唱时一般常用独唱或男女对唱的形式,多在节日、劳动、休息时演唱。唱词不固定,可即兴编唱新词;阿巴拉西吾春,意为猎人歌,此类民歌曲调豪迈奔放,多表现锡伯人的顽强精神和剽悍性格;沙林吾春,意为宴席曲,是在喜庆婚嫁过程中演唱的热情洋溢的歌曲;菲散布热吾春,即叙事歌,主要叙述锡伯族的历史事件,大多短小简练,演唱时曲调多次反复;巴伯哩,即摇篮曲,是锡伯族妇女为使婴儿安睡,一面摇荡吊篮,一面轻声哼唱的歌曲。

(本刊编辑部整理)