燃一瓣心香 续一份书缘:出版奇才王云五

谈火生

最早知道“云五”这个名字是在20年前,当时我还在念本科,有一次在琉璃厂的中国书店里无意中看到《云五社会科学大辞典》,感觉很新鲜,竟然是以自己的名字来命名的。后来陆续购买了《汉译世界名著丛书》和商务重印的《中国文化史丛书》,并在旧书摊上淘到若干册《万有文库》,这才发现,原来这些颇有影响的丛书都是出自此老之手。一种深深的敬意不禁油然而生,忙去查找相关资料,发现此老真乃一奇人也。断断续续读了不到五年的书,学历栏上只填“识字”二字,但就是这位“识字”的老人,主持了中国文化重镇——商务印书馆长达数十年;小学没毕业,却先后在多所大学任教,经他之手指导的博士、硕士不下百人,有“博士之父”的美誉,著名学者金耀基就是在他手上毕业的首批博士之一,一代文化巨人胡适、朱经农都是他在中国公学的学生;一生主持编辑、整理和翻译的各种丛书、工具书无数,字数当以亿计,泽及后学,至今不绝;以83岁高龄开始专业写作,仅中国政治思想史和教育思想的论著就超过二百万字。

王云五与胡适

王云五,1888年生于上海租界,小名日祥。1901年入私塾时,14岁的日祥还没有一个读书人应该有的学名,私塾的李先生之弟将“日祥”二字稍作延伸,为他取字“云五”,意为“日下现五色祥云”。17岁开始发表译作,取笔名“出岫”,典出陶渊明《归去来辞》中的“云无心以出岫”,并由此化出常用的别号“岫庐”,先生晚年的回忆均冠以“岫庐”之名。

有些名人对自己的学历讳莫如深,但王云五对自己小学未毕业却从不避讳,甚至可以说有些津津乐道。用王云五自己的话说,他是与书有缘,却无进学校读书的分:“可怜得很,我的学校生活,一共不满五年,比诸中华民国宪法规定儿童一律受基本教育的六年还有不足。”而且,这个“不满五年”还是断断续续的。此后,没有再进过任何正式的学校,无论是旧式的私塾,还是新式的学堂。王云五辍学了,但中断的只是正规的学校生活,而夜校、补习班、函授等非正规的教育他则一直坚持下来,而且乐此不疲,似乎这才是他最喜欢的读书方式。值得一提的是,从1902年下半年至1905年,他一边做学徒,一边先后在夜校和上海同文馆学习,从一个不识字母的学徒工,半工半读,边学边练,竟成了上海名校的英文教员。1905年10月,王云五转到沪上颇有些名气的一所英文专修学校——益智书室担任专职教师,自此真正开始了其职业生涯。

1906年10月,王云五接到中国新公学的教师聘书,他非常爽快地接受下来。事实证明,王云五的选择极具前瞻性,甚至可以说,这一选择奠定了他一生的事业基础。因为,他后来几次关键的职业转变,正是得力于他在中国新公学的两位后来极有名望的学生——朱经农和胡适之的引荐!

王云五在中国新公学担任的是英文教员,教授文法和修辞学。王云五讲解英文深入浅出,善于解疑答惑,其学识和口才颇为学生所称道。当时尚未出人头地的胡适之正就读于中国新公学,他时年17岁,仅比王云五小两岁。据胡适后来在《四十自述》中回忆:“我在中国公学两年,受姚康侯和王云五两先生的影响很大,他们都是注重文法上的分析,所以那时候我虽不大能说英国话,却喜欢分析文法的结构,尤其喜欢拿中国文法来做比较。”

1908年夏秋之交,中国公学发生学潮,反对校董事会修改具有民主自治精神的校章。胡适在学潮中起草过多份宣言,还当选为学生大会的书记。10月3日,校方宣布将闹学潮的学生除名,胡适也名列其间。经过学潮折腾的胡适曾一度心灰意冷,甚至自暴自弃,“跟着一班浪漫的朋友”胡混。他在1910年1月24日的日记中写道:“新公学沦亡以来,心绪灰冷,百无聊赖,凡诸前此所鄙夷不屑为之事,皆一一为之。”而将他从“堕落”中拯救出来的人便是王云五。

在胡适穷愁颓废之际,王云五一再劝他珍惜青春,多看点书,译些小说。并通过私人关系介绍他去上海工部局办的华童公学教书,然而,这份教职胡适没干多久就砸了。3月22日夜间,胡适在妓院迎春坊喝得大醉,归途中殴伤巡捕,被带进捕房关了一宿。翌日酒醒,胡适觉得没有颜面再去教书,写信辞去了华童公学的职务,前途一片茫然。

王云五不因胡适消沉放荡而歧视他,竭力鼓励他报考第二批留美官费生。胡适信心不足,尽管他的国文根基很扎实,英文也有应试过关的水平,但是数学的程度较差,担心考不上而犹豫不决。于是,王云五花了几个月的时间帮助他复习大代数和解析几何。胡适6月底赴京应试及格,8月中旬从上海出发赴美国留学。

可以说,王云五对胡适有再生之恩,胡适对王云五的无私相助也是永记心间。尽管后来文名大振,但胡适终其一生对王云五“执弟子礼甚恭”。

胡适有机会报答师恩是在11年后的1921年,他以北大名教授的身份,推荐王云五出任上海商务印书馆编译所所长,使王云五从一名隐士变成扬名中外的大出版家。

执掌商务

1921年,无论对商务来说,还是对王云五来说,都是一个转折点。

有人曾将北京大学和商务印书馆作为当时中国最重要的两个文化机构。但在新文化运动中,它们的表现却判若泾渭。北京大学是新文化运动和五四运动的重镇,而身处上海的商务印书馆在新文化运动中却波澜不兴、风平浪静。在那个激进的年代,这种保守的态度自然会遭到人们的批评。1919年4月1日,《新潮》一卷四号刊发了新文化运动主将之一罗家伦的文章《今日之杂志界》,矛头直指商务印书馆主办的几家著名期刊。“最可以代表的,就是商务印书馆的《东方杂志》……你说他旧吗?他又像新。你说他新吗?他实在不配。”商务印书馆的杂志简直就成了新文化运动的对立面。

面对这样的压力,商务高层也坐不住了,尽管内部分歧很大,但最后还是接受了元老张元济的意见,一批新人开始被大胆启用。1919年5月,攻读政法的日本留学生陶保霖接替杜亚泉,任《东方杂志》主编;1920年1月,年轻有为的沈雁冰(茅盾)任《小说月报》主编,他一改鸳鸯蝴蝶派的绵弱之气,使《小说月报》“成为新文学运动取得胜利的一个里程碑”(胡愈之语);1920年底,思想进步的杨贤江被商务印书馆引进,主持《学生杂志》,使该杂志由原来标准的课艺杂志一变而为教育青年走向社会、走向生活的进步杂志;《妇女杂志》改由章锡琛主编,并随即开展女性道德问题大讨论,引起社会强烈反响。

但期刊业务的改革终究还只是外围的变革,真正的堡垒是在编译所。编译所的职能相当于现在出版社的编辑部,但和现在出版社的编辑部不同的是,它还是商务印书馆的内容生产基地。为了实现商务印书馆内容生产的现代转型,张元济的得力助手、编译所所长高梦旦毅然提出以胡适自代。

此时的胡适可是响当当的人物,他是北京大学的知名教授、新文化运动的先锋,面对新潮派的攻击,他进入商务高层的视野是再自然不过的事情。为此,高梦旦专程北上聘请胡适,期待胡适像当年张元济进入商务印书馆一样,引领其走进一个新的时代。

但胡适有自己的想法,因为编译所所长毕竟是一个事务性的工作,如果接受下来,他研究学问的时间和空间将变得局促。他承认,统领商务印书馆编译工作,对国内文化教育事业会起很大的作用,但又下不了决心从事为他人作嫁衣裳的编辑工作。他在日记中写道:“我现在所以迟疑,只因为我是三十岁的人了,不应该放弃自己的事,去办那完全为人的事。”

但是,商务求贤若渴的诚恳态度终不好拒绝。1921年暑期,胡适应邀来商务上海总馆进行考察,以决定是否出任编译所长一职。考察的结果是,另外推荐人选。他在9月16日的日记中述评道:“他们要我荐一个相当的人,我竟不能在留学生里面寻出这样一个人来。想来想去,我推荐了云五”。

事实上,胡适一到上海,就前去拜访了当年的恩师。此时的王云五正赋闲在家,过着悠闲的读书写作生活。胡适是在1921年8月中旬正式向商务印书馆推荐王云五的。当时,商务的元老们都惊诧莫名,不知道王云五为何许人也。胡适反复游说,美辞推介,终获成功。

大名鼎鼎的商务竟接纳了当时不仅汲汲无名、而且小学尚未毕业的王云五担任编译所所长,这段佳话大约只有当年的蔡元培聘欲考北大未果的梁漱溟当北大教授、梅贻琦聘什么文凭都没有的陈寅恪做清华导师可以媲美。在这一点上,我们不得不佩服张元济、高梦旦这些创造了商务第一轮辉煌的出版巨人们的气度、胸怀和眼光。这个身材矮小、貌不惊人的王云五果然不负所托,以他出色的管理才华和他过人的胆识,让商务始终站在20世纪中国文化发展的前沿。可以说,王云五入掌商务是一个合适的人在合适的时间和地点出现在一个合适的位置上。

王云五很谨慎,他并没有贸然答应,而是决定先不受任何名分,只是到馆详加观察,以三个月为期,试一试再说。他是1921年9月16日(中秋节)正式跨进商务印书馆的大门的。在随后的两个月中,“每日和高(梦旦)先生在一起,承他把编译所的工作和内容详细见告,并由他把种种问题和我商量。”这样,经过一段时间的观察思考,王云五觉得成竹在胸了。11月13日,他写出了一万多字的《改进编译所意见书》,郑重地送请高梦旦和张元济过目。双方约定,如果商务方面认为改进意见可行,则王云五接任所长一职,如不可行,则王离去不就。这份改革方案,商务印书馆董事会很快就照准实行了。

1922年1月,王云五正式接任编译所长要职,开始他一生的出版生涯。他以“教育普及”、“学术独立”为出版方针,大刀阔斧地进行改革,大量起用学有专长的新人,扩大机构,以现代学科分类重新改组编译所,提高工作效率,革新《东方杂志》、《小说月报》等期刊,致力于传播新知识、新思想,介绍新学科,使商务印书馆在同行中一骑绝尘。

从1922年到1946年5月他辞去商务印书馆总经理一职,他主持商务的编辑工作和馆务共计25年,其中任编译所长9年、总经理16年。在20年代到40年代,凡是读书识字的人,几乎没有人没读过商务印书馆出版的读物,也没有人不知道王云五其人的。正是他继张元济之后将商务印书馆“昌明教育、开启民智”的理念发扬光大,将商务印书馆推到了其事业的顶峰。

劫灰中的复兴

王云五在执掌商务的25年里,对商务有过三次再造之功(他自己认为有四次,但他到台湾后的那一次很难算是对商务的再造,因为其时商务印书馆已有大陆、香港、台湾三处,各自独立运作),带领商务一次又一次地从劫灰中复兴。

1922年,王云五接任编译所所长,1930年,出任商务印书馆总经理。在差不多十年的时间里,他带领商务成功地实现了转型。

但是,在1932年的“一·二八”事变中,王云五苦心经营的商务在日军的炮火中毁于一旦。29日上午,日军向商务印书馆附近投掷了六枚燃烧弹;后日军又对商务印书馆的编译所、研究所和东方图书馆进行劫掠,并放火焚烧,火光冲天,数日不熄,损失极为惨重。所藏各类资料、稿件和图书“尽化为劫灰”,这是商务印书馆历史上最大的劫难。

面对劫难,王云五曾有过犹豫和动摇,但他没有知难而退,在他看来,商务印书馆尽快复业,所关乎的不仅仅是他个人的事,甚至也不仅仅是商务内部的事,它更关系到中国的教育前途,关系到日本破坏中国文化的阴谋能否得逞。“敌人把我打倒,我不力图再起,这是一个怯弱者……一倒便不会翻身,适足以暴露民族的弱点,自命为文化事业的机关尚且如此,更足为民族之耻。”

王云五以其文化良知坚定地负起了责任,开始他出版事业中新一轮的跋涉。他提出“为国难而牺牲,为文化而奋斗”的响亮口号,并亲自将其撰写成条幅,悬挂在商务印书馆的门口,既以此激励同人,也以此自勉。在很短的时间商务就恢复了往日的繁荣和兴旺,曾被誉为“东方文化之中心机关”,商务也因此名列世界三大出版企业之一(另两家为Mcmillan和McMraw-Hill),达到了商务百年史上的鼎盛时期。在饱经战火后还能迅速复兴,并达到顶峰,这无疑是“世界出版史和文化史的一个奇迹”(王建辉语)。

遗憾的是,好景不长,1937年,“八·一三”事变时商务印书馆再度惨遭日机轰炸。这次的损失较上次为轻,仅一个多月后的10月1日,劫后的商务就已经恢复出版新书了。但战争还是迫使商务印书馆几度迁移,最终迁到重庆。为谋求长远发展,王云五将目光瞄准了香港。毕竟,香港由英国人统治,日本人暂时还不至于向英国开战。1937年10月上旬,商务印书馆刚刚在上海复业,王云五就赶赴香港,筹建驻港办事处,将商务的总管理处职能以及主要编审人员迁到香港。此后,直到1941年12月太平洋战争爆发,香港沦陷,王云五大部分时间均以总经理身份坐镇香港,指挥商务印书馆的业务,从而使商务印书馆驻香港办事处成为1938—1941年中国最重要的出版机构。为了将出版物运入内地,选用轻质薄型纸印书,千方百计绕过日军封锁线。

1941年12月8日,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发。当时王云五正在重庆参加国民参政会,消息传来,王云五马上意识到,这可能是商务又一次劫难的开始。当天,他亲拟电报稿,拍发到商务印书馆的所有分馆,宣布即日起在重庆成立总管理处,统辖后方各分馆和分厂。

果不其然,坏消息很快就传来了。香港方面,商务印书馆驻港办事处、工厂厂房全被日军占用,仓库被封,生产完全停顿;上海方面,日军查封商务印书馆位于租界内的发行所、工厂和仓库,抄去书籍460万册、排版用的铅字50余吨,商务在上海的出版事业由此全部停顿。

由此可见王云五在太平洋战争爆发后的第一时间作出的一系列应变措施是多么及时!1942年2月,王云五宣布重庆商务将日出新书1种,意味着商务印书馆已经全面复兴。

丰碑般的“四、百、万”

这个“四、百、万”可不是四百万块钱,而是王云五在商务一生的事业号称“四、百、万”。“四”是“四角号码检字法”、“百”是“小百科全书”,“万”是“万有文库”。被称为商务“三大工程”的这三件事几乎花了王云五一生的心血,在旧中国文化界起过不小的影响。

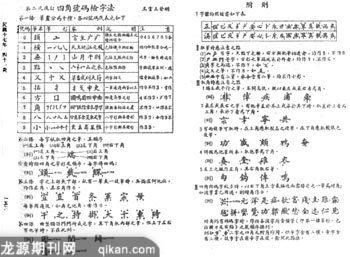

我们先说“四角号码检字法”。繁体汉字笔画复杂,检索不易。《康熙字典》对传统的部首作过简化改革,确定了214个部首,一直沿用到民国前期。但那时的部首归类既重汉字形体,又兼顾字义,致使相当数量的汉字归类采用特殊形式,给检索带来很大的麻烦。民国之初,数十名学者研究汉字检索法,研究重点都放在简化部首改革。唯有王云五独辟蹊径,以数字为号码,对应汉字四角的笔形,他也因创制“四角号码检字法”而被誉为“四角号码之父”。对此,王云五是很得意的,在晚年他还说自己“生平只有一个小小的发明,就是……四角号码检字法”。

其实“四角号码检字法”的最早研制者并非王云五,而是高梦旦。当高梦旦知道王云五也有心于改革部首检字法时,便抱着“成功不必在我”的态度,慷慨地把他多年来研究的成果交给了他,并多方赞助王云五。后来一个偶然的机会,王云五从电报号码上得到启发,便开始想象以数字号码来代替汉字。经过一年多废寝忘食的研究,终于成功了。王云五在1925年11月正式公布了他的“四角号码检字法”。

此法一经公布,立即受到各界人士好评,多次同部首法、笔画法、拼音法举行同场测试,屡屡胜出,被公认为当时最快捷的检字法。随着《王云五大辞典》、《王云五小辞典》、《王云五新辞典》等工具书畅销全国,四角号码检字法在三、四十年代得到了普及。影响所及,美国的国会图书馆、哈佛大学图书馆等也以其编制中文图书的检索。王云五在回忆录里记录了这么一段插曲:20世纪60年代,王云五的日本朋友给他送过一套《汉和大辞典》,是日本十分畅销的语言工具书,书后竟也附有四角号码检字法。

新中国成立后,尽管王云五本人被列为战犯,但我们并没有因人废法,1950年8月,商务印书馆编辑的《四角号码新辞典》,两年内便印行20版。周恩来在一次会议上批判“左倾”思潮,要求正确对待名人,还举了王云五做例子,说他政治上虽然反动,但四角号码检字法却是他的一项好的发明。

“百”、“万”工程的启动则与王云五的个人经历有相当大的关系。靠图书馆自学成材的王云五深刻地体会到图书馆的社会教育功能:“不特能帮助学生获得许多的学问,并且还能养成他们自动研究的兴趣和高尚的思想。”正是基于这种认识,王云五认为图书馆应该平民化,服务于全社会,“现在时代的趋势,政治虽已有平民化的倾向,而一般学校却朝著贵族化的路上走去,赤手空拳的穷人们,只好徘徊于学校门外‘望洋兴叹,我们要使大众都做有作为的国民,只有办图书馆!我们要不使这许多天才埋没,只有办图书馆!”为此,他入掌商务以后,花了很大的力气来建设东方图书馆,并改进图书分类方法,创造了中外图书统一分类法和中外著者统一排列法,将四角号码检字法应用到图书分类索引方面,大大提高了效率。

但所有这些还都是硬件上的改进,如果没有适宜的图书,就是有再多的图书馆,也还是空架子,“百”、“万”工程着眼的就是如何让图书馆真正充实起来。

王云五一生对“百科全书”情有独钟。1908年,20岁的王云五看到商务印书馆在报上刊登的《大英百科全书》销售广告,立即以分期付款方式买了一套。由于来之不易,王云五十分重视阅读这套书并注意吸收各科知识。在月月还款的两年内,他几乎每日翻读两三个小时,孜孜不倦,不知不觉竟读完了这套原本只是作为查阅用、不是作为通读用的大型工具书!这套书对王云五的读书、治学、职业方向影响深远。王云五一生博览中西书籍,胡适称他是“有脚的百科全书”。他一生都在尝试编出中国人自己的百科全书。王云五对百科全书的痴迷甚至反映到孩子的名字中,王云五共有九个子女,他没有按照族谱排行的老规矩来给孩子们起名,而是根据“七科分学”的架构,给孩子们取名为学文、学理、学农、学医、学哲、学政、学艺,七科用完了,再用“学武”、“学善”来强调身体、道德的重要性。

王云五接任编译所所长后,系统地制订了编印各类小丛书的计划。计有百科小丛书、国学小丛书、新时代史地小丛书、农业小丛书、工业小丛书、商业小丛书、师范小丛书、算学小丛书、医学小丛书、体育小丛书等,在短短的六七年内陆续编印小丛书达百数十种。为他以后编《万有文库》奠定了基础。

1928年起王云五开始主编《万有文库》,统一版式排印出版中外名著,古今中外,包罗万象。可惜由于战乱而未能全部完成。这已经是中国出版史上的一大盛事,出版规模可谓空前,十年间,《万有文库》行销5600万册,装备数千家图书馆,影响海峡两岸几代出版人,对学术界、文化界、教育界的影响超越意识形态界限,至今余脉不绝。其出版规模、社会影响和文化贡献在中国至今无人超越,比之国际著名的《企鹅丛书》、《东洋文库》等也毫不逊色。只要购买《万有文库》,就等于建立了一所小型图书馆。王云五当年策划《万有文库》,其雄心就是要通过这套丛书,“使得任何一个个人或家庭乃至新建的图书馆,都可以通过最经济、最系统的方式,方便地建立其基本收藏。”他的这一雄心被美国《纽约时报》称为“在界定和传播知识上最具野心的努力”,他“为苦难的中国提供书本,而不是子弹”。

其实,王云五在出版方面的大手笔并不限于“四、百、万”,他组织出版的“大学丛书”建立了由蔡元培领衔、包括了56名各学科一流专家的编辑委员会,到1937年全面抗战前共出书200多种,结束了外国人编写的外文教科书垄断中国高等教育的旧时代;他主持的“中国文化史丛书”,是20世纪极为珍贵的文化遗产,我们只要浏览一下这套书作者——蔡元培、郑振铎、胡朴安、顾颉刚、白寿彝等就会发现,文化史领域最权威的学者全部汇集到了商务的旗下,这套书所达到的高度恐怕在今天也是很难超越的。

“三百万”:王云五走麦城

抗战胜利后,滞留上海的商务印书馆董事长张元济要求王云五尽早返沪,并以董事会名义全权授予他复兴商务印书馆有关事宜。

1946年5月,王云五在抗战胜利八个多月后总算回到了上海。不过他不是来向商务印书馆的董事会报到述职,而是向董事会辞职的。一周后,董事会批准了王云五的辞呈。王云五径赴南京,接受蒋介石的邀请,出任国民政府经济部长。自此,王云五结束了一只脚在门里(自1938年起,王云五以社会贤达的身份被选为第一届国民参政会参政员)、一只脚在门外(商务印书馆总经理)的生活,正式进入政界,直到1963年退出,前后达18年之久。

这一年,年已59岁,怀着强烈政治抱负千辛万苦挤入国民党官场的王云五非常希望能为百废待兴的国家做些事情。可是,他挤进的是一个政治上日薄西山的政权,一个腐败成风的官场,况且,他本人不过是蒋介石民主政治“秀”的一个道具,如何可能真的让你有所作为!最后,连他自己也不得不承认“虽已尽心尽力,毕竟无何成就”。当时在南京与国民党谈判的周恩来在一次政治协商会议上痛斥国民党对合作毫无诚意、政治民主只是做做样子时,曾以王云五为例,当着在场的王云五说:“像王云五先生的参加政府,我深信他现在的内心也感觉不好过。”多少年以后,王云五说:“这句话……使我内心感触万分,本来有许多想说的话,至此却默默无语。”

1948年5月,行政院在国民党统治区经济濒临崩溃的局势下,全体政务委员总辞职,无党派人士翁文灏任行政院长,行政院也重新组阁,王云五获任财政部长,颇有临危受命的意味。但临危受命的王云五面对这样一个烂摊子,表面上风光无限,实际上苦不堪言。也正是这次临危受命让王云五有了一次败走麦城的痛苦经历。

1948年5月至11月在财政部长任内,王云五因主持币制改革而身败名裂。长期以来,金圆券内幕扑朔迷离。其实,王云五是关键人物。他亲自秘密起草了一份《改革币制平抑物价平衡国内及国际收支的联合方案》,与行政院长翁文灏一起于同年7月7日面呈蒋介石定夺。他晚年在《岫庐八十自述》中详细记载了他在金圆券发行前后的作用,他还亲口对阮毅成说:“中央已有的币制改革诸方案均不成熟。金圆券办法,无人授意,系本人独创。”

奉蒋介石令,单独研制金圆券发行办法,是王云五一生最大的败笔。主持币制改革,出台金圆券,以法币300万元折合金圆券1元来挽救金融危机。但不到10个月,币制改革就宣告失败,物价如天文数字般地飞涨,王云五成了众矢之的,只得引咎辞职,移居香港。当时社会上对王云五流传有这样一句顺口溜:“四、百、万起家,三百万下台”,这是对王云五一生功过的形象概括。他也因此赫然出现在中共中央1948年12月25日公布的43名国民党战犯名单中。

如果说王云五入掌商务是一个合适的人在合适的时间和地点出现在一个合适的位置上,那么,王云五走入政界则是一个不合适的人在不合适的时间和地点出现在一个不合适的位置上。著名传记作家吴相湘曾就此评论道:“推原王云五出任财政部长,实由于政府当局只知以学人或社会贤达当政,企图一新国人耳目,不详究其专长而任意安置。这完全是政治上粉饰行为,无补于政治革新的实际,且适以误国,王云五即因此被牺牲。”

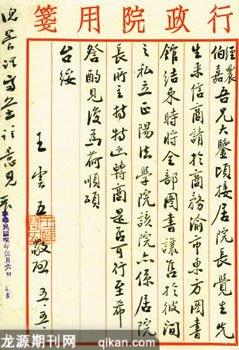

1951年1月,王云五自港赴台,不久,台湾国民党“行政院院长”陈诚聘他为“行政院设计委员会设计委员”;5月,蒋介石的“总统府”又聘他为“国策顾问”。这委员和顾问都是闲职。1954年8月,经国民党高层一再坚邀,王云五出任台湾“考试院”副院长,1958年7月转任“行政院”副院长,直至1963年12月辞职。在台期间,王云五的主要工作就是主持设计行政改革方案,前后提出的方案有88项之多,但大多未能推行,被舆论界讥之为“只开处方,不司药剂”。博士制度大概算是一个例外,在“考试院”副院长期间,王云五大力提倡博士制度,撰有《我国博士学位授予之研究》,并身体力行,在政治大学培养攻读博士学位的学生。一个小学未毕业的人,最后竟成了台湾的“博士之父”。

王云五是曾在国民党政府中长期任职的少数几个无党派著名文化人之一。他的从政经历与文化出版业绩形成极大的反差。总体而言,他在文化出版业,向来是如鱼得水,无论在大陆,还是在台湾均是如此;在官场,则是虎落平川,位高权小,名至而实不归。其实,就王云五本人而言,他对文化和政治的区分还是非常清楚的。1941年底,商务印书馆惨遭炮火,困顿之际,蒋介石指派国民参政会秘书长王世杰、他本人的秘书陈布雷到商务印书馆表示慰问,并向商务印书馆提供300万元贷款的额度,作为商务复兴之急用。不过,为了保持商务一贯的政治中立原则,王云五婉言谢绝了。后来,当他在台湾从官场退出后,尽管他有长时间的从政经历,但他经营台湾商务印书馆时仍保持文化人的良知,不在政治上趋炎附势,诚如其学生徐有守所评:“商务印书馆为一纯粹民营文化企业,自始至今,与现实政治无直接关系,无党派色彩。既不为政治目的或营利目的而鼓吹任何一种主义,亦不热衷于任何一种特殊学说或主张。”

尾声

1963年12月,77岁高龄的王云五辞去一切政府职务,重操旧业,就任台湾商务印书馆董事长,直至1979年8月14日以92岁高龄辞世。15年间,他再度开创了新的出版事业,推出大量优秀著作,弘扬中华文化。他主持出版的《云五社会科学大辞典》、《中山自然科学大辞典》、《中正科技大辞典》是台湾权威的社会科学和自然科学工具书。

在其晚年,王云五还做了一件非常有意义的事情,那就是以80高龄从事于学术著作和自传的撰写,共完成5部长篇巨著。《中国政治思想史》和《中国教育思想史》各200余万字,以构思新颖,资料扎实见长。《岫庐八十自述》、《岫庐最后十年自述》各约125万字,以他本人经历,特别是同商务印书馆历史有关的内容为主,叙事翔实,是今人系统研究商务印书馆和近代中国出版史重要的参考资料。

在85岁高龄之际,王云五怀着对商务事业的深切情感和历史使命感,开始撰写《商务印书馆与新教育年谱》,他在该书序言中写道,“余以该馆老成凋谢,硕果仅存,唯余一人,是举舍余莫属”,“不料老病旋即突发,疲惫万分,甫及半,即搁笔半截,最近病况渐趋稳定,决以余生完成是举,健康生命,在所不惜”。他每天3点起身,写到上午8点,然后应付一天杂务,这种对历史负责的精神是颇为感人的。

在王云五纪念馆铜像下方的底座上,刻有香港中文大学校长金耀基的一篇铭文,对王云五先生的一生进行了高度概括:“先生出身平凡的学徒,自强不息,以牛马骆驼之精神,苦斗不懈,终成一代奇人。先生在学术文化政治教育上独特之贡献皆已化为时代共有的资产。惟千百年后,先生仍将被记得他是《万有文库》的主编者;四角号码检字法的发明人;现代科学管理之先驱;云五图书馆之缔造人;商务印书馆的伟大斗士与化身。王云五三个字已成为一空无依傍的人,凭一己之努力攀登社会巅峰的象征。”尽管是出于自己的学生之手,但这一评价应该说是恰如其分的。