高等教育:从适应经济到适应社会和人的全面发展

编者按:今年是我国改革开放30年,也是我国高等教育深化改革、加快发展的30年。全面总结、深刻反思30年来高等教育改革发展的经验与教训,在新的历史发展起点上,按照科学发展观的要求,提出应对新挑战的新思路、新举措,是我们面临的一项紧迫任务。为此,我们特约请国家教育发展研究中心高等教育研究室主任马陆亭,中共北京市委教育工委副书记、市政府教育督导室主任线联平,原北京建筑工程学院党委书记、现任首都经济贸易大学党委书记柯文进从不同层面撰写了有关文章。现予发表,以飨读者。

改革开放30年来,在中国共产党的领导下,中国社会发生了翻天覆地的变化,高等教育也相应地取得了举世瞩目的成就。2007年,全国普通高等教育招生566万人,比改革开放前增长了20倍;各类高等教育在学人数达2,700万人,规模位居世界第一;高等教育毛入学率达到23%,而1990年开始统计该指标时仅为3.4%;民办高等教育从无到有,普通民办高校297所,在校生163万人;独立学院318所,在校生186.6万人;高等教育的多种办学形式日趋丰富,国际合作与交流明显扩大,高水平大学及其他各项重点建设成效显著,法治体系基本形成,宏观体制和内部制度不断完善。本文不打算对30年的成就作全面的回顾,仅就高等教育促进经济、社会和人的发展主题谈点看法。

一、30年高等教育的发展有力地促进了经济和社会的发展

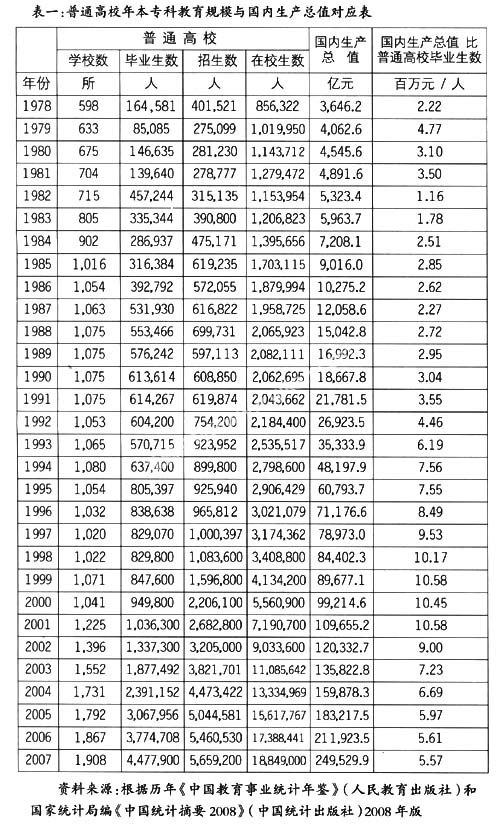

从1978年到2007年,以当年价格计算,我国国内生产总值增长了67.44倍,年均增长15.96% (该增长率系由笔者按表一给出的当年价格数据计算,国家统计局按可比价格给出的1979年~2007年年均增长率为9.8%);与此同时,我国普通高校的本专科教育规模增加了27.72倍,年均增长12.27%。具体数据参见表一。

关于经济发展速度和高等教育发展速度的相关性,北京大学厉以宁教授等人曾做过研究。他们以44个1,000万人口以上的实行市场经济的国家为对象,考察跨度为1965年~1984年,分析的结果是:影响高等教育入学率的主要因素是人均国民生产总值和中等教育入学率。在中等教育入学率无变化的情况下,以高等教育入学率衡量的高等教育规模,随着人均国民生产总值的增长而增长,但前者的增长率低于后者的增长率。例如,1984年,在世界范围内,人均国民生产总值增长1%,高等教育规模增加约0.41%,而在发展中国家则增加0.45%。因此,我国高等教育发展的规模和速度与国民经济增长的规模和速度,从整体上是相互适应和相互促进的。与国际数据对比,我国高等教育发展的速度还相对快些。当然,我国中等教育的入学率也是在快速增长。

从表一还可以看出,国内生产总值与普通高校毕业生数之比从1982年的1.16到1999、2001年的10.58,逐年基本在一个数量级范围内浮动,同样说明了两者的基本匹配。表明高校适时地向社会输送了建设人才,满足了经济发展的需要。这两者之比从1993年开始提速,并于世纪之交达到最高值,说明国内生产总值增幅较大且高于毕业生增幅;该比值在2002年开始下降并逐步于2005年趋于稳定,体现了高校扩招的作用,说明扩招更有助于促进经济的发展。

当然,扩招的另一个主要原因是考虑到百姓的就学需求,即开始考虑社会建设中的民生问题。在国家“十五”计划的制定中,曾明确提出对人的投资的重要性。党的十七大更是进一步确认,教育就是民生,把优先发展教育摆在加快推进以改善民生为重点的社会建设的首位。

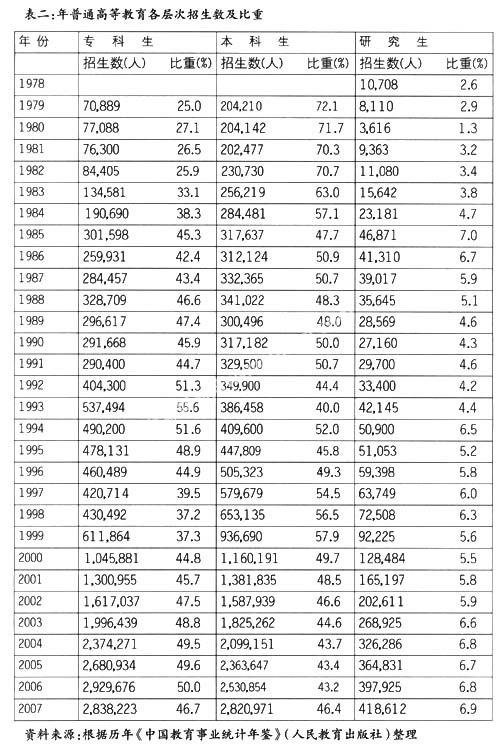

二、以发展专科和研究生为主要内容调整层次结构

从1979年到2007年,我国普通专科教育规模增加了39.04倍,本科教育规模增加了12.81倍,研究生教育规模增加了50.62倍。可见,较之于“文化大革命”前以发展本科为主,改革开放后研究生和专科教育得到较大的发展,高等教育层次结构已有很大的改观。

从表二可以清晰地看出高等教育的层次结构变化过程。专科和研究生教育都有个快速发展、收缩、再逐步提高的过程,甚至还有过两三个波浪。1985年,随着政治、经济、科技、教育体制改革的全面启动,研究生和专科教育迅速达到一个高峰,随后都有所回调,但研究生回调幅度较大,专科相对稳定有落有升。很快,专科教育比重就又升高,并在1993年达到了最高值(55.6%)、本科教育比重达到了最低值(40%),出现了专科生就业难。这其中的重要原因之一,是我国其他形式的高等教育得到较快的发展,其中专科层次发展得最快,因而普通高校又开始逐步降低专科教育比重,提高本科生和研究生教育比重。而此过程中研究生教育从1990年至今,规模都在扩张之中。专科教育则从1997年的低点开始了规模上升,并从1999年起迅速地扩张起来。

这一切都反映国家在不断调整高等教育的层次结构,使之与经济发展相适应。同时,也顾及到社会发展的全面性及不同人群对教育层次的不同需求。通过发展专科教育,满足了人们更广泛的教育需求;通过发展研究生教育,满足了人们在本科教育之后进一步深造的愿望。

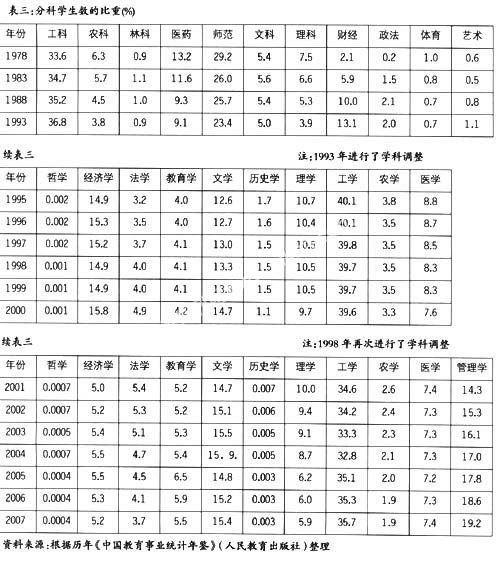

三、调整学科结构以适应经济、社会和人的全面发展需求

新中国成立后,我国在相当长的时期内重点发展了工科、师范教育和一些专门学院。

改革开放初期,社会对财经、政法高层次专门人才的需求日见增加。例如,在金融系统,据1987年统计,全系统已评定的高层次专门人才仅占干部总数的0.7%,其中研究生和本科毕业生约占总人数的25%,专科毕业生约占20%,中专毕业生约占15%,高中以下学历的约占39%。在这数量极少的高层次专门人才中,不仅学历层次较低的超过50%以上,而且分布也很均匀,大都集中在总行和省级分行,将近50%的二级分行尚无高级专门人才。又如,据政法系统的统计,到1986年为止,全国高级法官共3,000多人,至少需再增加3,000多人,才能满足当时的急需。为了适应这一变化,国家又以加强经济法律科类为主进行了新的科类结构调整,经济学、法学人才的培养规模得到了迅速提高。

随着世纪之交高校扩招的顺利进行,法学人才开始过剩、培养比例开始下调,但与此同时管理学人才培养规模和比例都迅速上升。而理科(学)人才经历了两次下调期和一个稳定期。参见表三。

学科的调整事实上也是一个尊重市场、尊重百姓选择的过程。在这一过程中,百姓根据个人个性特点、学校学科水平、毕业生就业情况等进行了完全自主的选择,人性、人权得到了充分尊重。当然,由于教育的滞后性,存在着一个理性引导的问题。

此外,1987年、1993年和1998年我国还分3次对本科专业目录进行了修订、调整,目录内专业由原来的1,200余种调整到800余种又调整到249种,进一步拓宽了专业口径,增强了专业的适应性。高等教育更加重视基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才培养,以适应社会发展、人的全面发展和时代进步的需要。

四、调整高校的地区布局以满足社会对高等教育的广泛性需求

新中国建国初期,我国进行了影响重大的高校院系调整工作。调整的基本设想是:培养科学研究人才及培养师资的大学,各大行政区最少1所,多办专业性工学院;农学院长期落后,以集中合并为方针,每一大行政区办好1所~3所;师范院校每一大行政区办好1所~3所,培养高中师资;各省办专科,培养初中师资。之后的高校布局也均是按大区重点设置的,这就带来了省际之间的不平衡现象。

由表四可见,在1993年之前的完全实行计划经济体制时期,华北地区高校以北京居多,东北地区高校以辽宁居多,华东地区高校以江苏居多,中南地区高校以湖北居多,西南地区高校以四川居多,西北地区高校以陕西居多。1993年,这6个省市虽然只占全国大陆地区省市数的19.4%,但其拥有的高校数占到了33.6%。到了2008年,该比例改善为27.0%。

在1993年转向市场经济体制后,特别是1999年高校持续扩招后,大部分省市的普通高校数量都有了明显的增长,本科院校也有了相应增长。这一时段,比较突出的是一些省份的高校在数量上取得了跨越式发展,如中南地区的广东高校数超过湖北,山东、浙江、河北、河南、湖南等高校的增长量也很大,华东地区高校总体增长比较明显。这种跨越式发展,在一些省市本科院校数量徘徊不前的衬托下显得更加突出:北京、湖北、陕西等原属高校密集省市,由于1998年~2000年高等教育体制改革中的院校合并等原因,高校数量总体处于稳定状态,这种稳定具有合理性;除四川外的大部分西部省份高校增长缓慢,这种缓慢不利于西部地区高等教育落后局面的改善。

高等教育机构的多样性和布局的广泛性同为大众化时期高等教育发展的重要议题。2002年中国明确了2020年全面建设小康社会的奋斗目标,2005年提出了和谐社会的具体要求,2007年提出了科学发展观的指导思想。这是一个惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,将缩小差别、促进公平、更加注重经济、社会、文化、自然的协调发展。高等教育责无旁贷地要为实现这一奋斗目标服务,促进社会的和谐发展和人的全面发展。高校要面向百姓、面向地方,布局相对分散。我们需要充分挖掘和实现高校的社会功能。

五、高等教育发展的展望

高等教育的发展,除了普通正规教育之外,还有多种办学形式,如发挥过巨大作用的成人高校、发展迅速的民办高等教育机构、规模庞大体系广泛的广播电视大学、独具特色的自学考试制度等,这一切都极大地满足了社会发展和人民的需求。笔者认为,下一步面对全面建设小康社会、建设创新型国家、构建和谐社会的需要,站在高等教育大众化新平台和以质量为中心的新的发展起点上,我们应该努力按照党的十七大精神所确定的科学发展观的基本要求,重点关注以下几个政策议题:

1.重塑高等教育的精英质量观,努力办好人民满意的教育,这是关系到高等教育发展方向的重大问题。大众化教育阶段和精英教育阶段的本质区别不是培养不培养“精英”的问题,而是培养精英的多样化问题。多样化并不排斥精英,而是精英范围、领域、数量的扩展,是从“社会精英”走向“专业精英”。即面向规模庞大的高校正规教育全体,通过多种不同的教育模式,以因材施教的理念和方式提供各类“优质”教育,培养各行各业的“专业或岗位精英”。各高校都要通过严密而合理的课程体系设计,使学生的知识水平、专业技能和思维能力得到促进与开发,使学生通过严谨的学习过程获得适应社会和改造社会的真才实学。在这里,笔者也非常希望中国的高等教育毛入学率增长速度再稍慢些,并能在30%左右稳定一段时间,以加强教育教学模式的改革,实现高等教育的健康发展及其对社会的促进作用。

2.促进高校的多样化分类办学,加强定位与办出特色,这是教育教学和人才培养的根本要求。对于高校分类体系,理论上可按分层、分类的思想设计,实践中可根据管理体制规划学校使命来操作,最后构建出一个三维的模型。即在“教学型学院——研究型大学”框架、“学科性人才培养——应用性人才培养”框架之上,进一步根据学校的办学使命,实施“世界的大学、国家的大学和地方的高校”操作性分类推进方案。世界的大学,是中央政府直接管理的大学,也是我们要建设的一流大学,包括注重科学创新的综合大学和注重技术创新的工业大学。既然要建设世界一流,就需要有更崇高的信念——为全人类的共同利益服务,需要真正按一流大学的规律和模式办学,也只有这样才能极致地发挥它们对国家发展的作用。国家的大学,也是中央政府直接管理的大学,是与国家重点建设行业关系密切的多科性专业大学,包括一些特色研究大学和教学科研型的专业大学。它们是我国农、林、地、矿、油、交通、电子、电力、传媒、航空航天等行业及军事领域的技术先导,以自身专业、技术集约化的工作为国家的根本利益服务。地方的高校,即以省级政府管理为主的高校,包括地方综合院校、工业或专门学院、职业技术学院。地方高校要努力为地方建设服务,有地方特色,需要加强教育的务实性,提升学生的就业和专业谋生能力。

3.加强现代大学制度建设,通过发展政府与大学间的合约关系来推动学校自主办学的实现,这是高校健康发展内在机制上的要求。要努力探索让广大教师醉心于学术工作的机制,在舆论宣传上对学术有景仰之心,逐步摈弃对优秀人才奖励的“奖官提拔”做法,抑制学术的“关系化”倾向并减少大学的行政化色彩,让科技人才在学术框架内成长,“把上帝的还给上帝,把撒旦的还给撒旦”,让学术回归学术;高校要建设好自主办学和自我约束相统一的机制,通过建章立制进一步规范办学行为,按一定的规范总结自己的办学经验和借鉴国外的先进做法,着手制订和修订学校的章程,把一些管理要素、准则、原则的东西规定下来,使之成为学校管理与接受社会监督的基本依据;在大学与政府间建立起一种契约型的关系,即政府对高校提出目标和要求、提供财政及其他政策支持、进行绩效评估,高校在宏观框架内实行自主办学。

4.引导高校的区域扩展,积极促进西部地区高等教育的发展,这是全面建设小康社会对教育的需要。要重新认识高校的集聚人才功能,充分挖掘和实现高校作为吸纳高层次建设人才的“蓄水池”的社会功能,加强薄弱地区特别是西部地区的高校建设,使学校成为地方的知识中心、文化中心、脱贫中心甚至政治中心。

5.进一步开放办学,这符合大学发展的规律,是高校上水平的必由之路。从高等教育发展史来看,大学既作为国际化组织而产生,又是世界上为数不多的长期延续下来的机构。大学,特别是高水平的一流大学,在世界范围内以共同的学术规范和标准发展着。只有开放大气而不是封闭狭隘地建设一流大学,才能使其真正成为世界和民族共同拥有的财富,也才能极致地发挥它们对国家发展的作用,提升我国基础科学和共性技术发展的平台。因此,大学的办学环境必须是开放性的,这种开放包括国内国外、校内校外多个方位。从某种意义上讲,政策性软环境的建立有时比经费的支持更为重要,因为开放的学术氛围决不是金钱所能买到的,它会使人眼界开阔甚至直接进入世界前沿或直接接触社会,事半功倍。因此,支持大学面向世界、开放办学,应成为大学建设的一个基本方针和方向。■

(作者系国家教育发展研究中心高等教育研究室主任、研究员,博士生导师)

[责任编辑:赵英臣]

图片新闻:

芭蕾的奥林匹克——第二届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛10月26日拉开帷幕。由北京舞蹈学院主办的“第二届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛”是经文化部批准,北京市委、市政府大力支持的国际性舞蹈比赛,旨在促进国际舞蹈院校间的交流与合作,为年轻的舞蹈学子们提供交流与学习的平台,为首都营造良好的国际文化氛围。参加本次芭蕾舞邀请赛的有世界五大洲共22个国家,38个舞蹈院校,111名选手,其中外国选手54人,是一届参赛地区最全、国家院校最多、规模最大的国际芭蕾舞比赛,是一次世界级专业舞蹈院校的芭蕾盛会。此次比赛的评委会阵容十分强大,11位国际知名的芭蕾舞专家担任此次邀请赛的评委,保证了此次国际芭蕾舞邀请赛的权威性和公平性。

(北京舞蹈学院党委宣传部)