剑门关口隧道金牛峡段明挖施工技术研究

胡野平

摘要:文章对剑门关口隧道金牛峡段明挖施工方案、施工工艺与顺序、施工中的安全控制原则以及塌方与变形处理进行了分析研究。通过分析得出的经验有:监控量测在该隧道大变形和塌方治理中发挥了比较明显的作用;超前管棚的使用在隧道浅埋偏压段的施工地段发挥了重要的作用;重视临时仰拱在工程抢险中的作用;运用地质雷达从浅埋段地表向下进行地质超前预报等。

关键词:剑门关口隧道;金牛峡段;明挖施工;塌方治理

中图分类号:U455文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)22-0165-02

一、工程概况

根据设计提供的地质资料:钻探揭示金牛峡基岩裂隙与隧道贯通,裂隙又与峡谷水连通,其含水量较丰富,隧道施工时,可能出现突水和涌水现象,危及施工安全。隧道涌水量按地下水迳流模数法进行水文估算,隧道进口至金牛峡的渗透系数采用K=0.05m/d,金牛峡至隧道出口的渗透系数采用K=0.099m/d,计算隧道洞身涌水量600m3/d,金牛峡裂隙发育,隧道洞顶和部分洞身位于第四系覆盖层中,工程地质条件差;施工采用超前地质预报,仔细分析追踪不整合接触面和块石与基岩的分界线,以便指导施工。

本施工方案严格遵守国道108线剑门关口隧道工程《修改设计施工图》意见,依据以上地质情况和现场调查,遵循业主方、设计院的意见,为了确保施工安全,采用明挖施工方案通过金牛峡。图1给出了金牛峡隧道便道示意图。施工采用超前地质预报,仔细分析追踪不整合接触面和块石与基岩的分界线,以便指导施工。整个工程工期2个月左右(2007年10月25日至2007年12月28日)。

施工重点:考虑该段为峡谷河滩地段,地下水极为丰富,而隧道进口往出口方向为反坡掘进,排水非常困难,如出现大量涌水,难以排除。故决定采用套拱法施工,在该段上部先明挖施作套拱,封闭拱顶涌水,再进行暗挖穿越该地段。

施工难点:钻探揭示金牛峡基岩裂隙与隧道贯通,裂隙又与峡谷水连通,其含水量较丰富,隧道施工时,可能出现突水和涌水现象,危及施工安全。

二、施工工艺与顺序

1.首先对金牛峡明挖断面范围内峡谷两边的危石清除,对不稳定的岩块采用打Φ22的砂浆锚杆、挂Φ8钢筋网、喷混凝土进行加固。

2.修施工便道至金牛峡明挖断面处,里程正对金牛峡与国道108线顺接,用净跨L=3.0m便桥通过剑门河,支墩用浆砌M7.5片石加铁路3.5m旧枕作临时支墩,梁采用P43旧轨双层(上七下九)相扣用轨距拉杆连接,便道顶面宽L≥3.5m,便道长约L=206m,采用泥结碎石路面,用于洞项回填、改沟等施工机械、材料的进入。

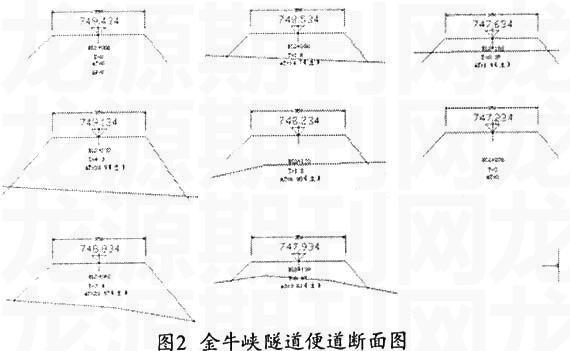

3.在枯水其机械设备进入金牛峡,改沟、清除覆盖层、注浆、挖基、做安全套拱。(1)将紧靠隧道入口方向按图号GDCL8(K0+885处隧顶排洪沟)进行改沟,并将改排洪沟的边帮用小导管注浆进行加固,小导管采用长L=6m,叁排,纵横间距均为1.0m交错布置(见图2);(2)将紧靠隧道出口方向8m范围内隧顶以上覆盖层全部清除,三面放坡并用长L=6m小导管注浆,间距采用0.6m相互交错布置;以稳定砂夹卵石开挖面;(3)以隧道行车中心线与起拱线交叉为圆点,半径为R=590cm,做一钢筋混凝土安全套拱,套拱长L=17.4m;此项施工应注意的重要细节:1)套拱的基脚应立于基岩下深度H≥1m内;2)安全套拱内模采用木模,木模应平整圆顺,严禁有侵限发生。

4.从隧道出口向出碴,金牛峡基岩部分采用2×2m导坑先行逐步扩大掘进,通过金牛峡。

5.按Ⅴ级围岩衬砌进行隧道二衬施工,施做C25钢筋混凝土仰拱、仰供填充、挂环向Φ50纵向Φ100透水软管、挂防水板等,抓紧时间及时进行二衬,通过金牛峡。

6.当二衬混凝土强度满足设计要求后,再进行金牛峡隧道两侧回填,回填完撤除施工便道,恢复金牛峡地表地貌。

7.当隧道继续向前掘进爆破作业时,可对金牛峡二衬部分进行模板防护,或对炮眼适当覆盖。

三、施工中的变形与塌方处理

(一)地表开裂的治理

洞口段地表和边仰坡出现裂纹后,采取以下治理措施:(1)加强了地表裂缝和下沉的观测;(2)对洞口右侧仰坡进行锚喷支护,防止裂缝扩大,仰坡失稳;(3)对地表已开挖土体进行覆盖,并在表面进行了喷射混凝土封闭;(4)地表拱顶左侧区域进行了回填平衡偏压。

洞身地表出现的贯通裂缝治理:(1)加强了地表裂缝和下沉的观测;(2)沿裂缝外侧设置排水沟,防止雨水流入。

(二)套拱和初期支护变形的治理

针对隧道初期支护严重变形的情况,为确保安全,每次变形掌子面都立即停止了掘进,采取了必要的加固措施,以保障洞室结构的整体稳定,使隧道应力重分布达到新的静态平衡状态。根据各自的变形的特点,不同区段采取了相应的临时加固和永久加固方案。

洞口段初期支护的变形包括套拱出现的裂缝,需要对包括套拱在内的支护体系整体考虑,采取的加固方案如下:(1)套拱左侧至偏压挡墙之间按设计要求立即进行了浆砌片石回填,稳定套拱,发挥偏压挡墙的作用;(2)从地表对洞内塌腔进行注浆回填;(3)由于掌子面围岩处于坡残积层于基岩交界处,上部围岩极度松散,底部围岩具有一定强度,施工难度较大。施工时采用了先人工与机械开挖左侧导洞,待左侧导洞成型后,再爆破开挖右侧主洞,以控制爆破强度和影响范围;(4)调整了初期支护的参数:钢拱架间距从原来的60cm调至50cm,将单层超前小导管加密至双层。初期支护变形的治理运用了增加临时钢支撑、增加临时仰拱等措施。

(三)塌方治理措施

针对隧道塌方的原因,本着减少扰动、增强碎石土粘结能力、提高支护强度的塌方段处治施工方案,为防止塌方扩大,扰动坡积体而酿成滑坡,迅速控制塌方发展是关键。主要控制措施包括:(1)停止洞内塌体出渣,已出渣土体迅速返运回填,形成掌子面前方的自然稳定斜坡;(2)塌腔外侧塌体未能封闭区域,用沙袋堆砌封堵,为塌腔回填注浆创造条件;(3)掌子面封闭后挂网喷砼封闭,具体为φ8钢筋网,间距20cm×20cm,喷C25早强砼25cm;(4)塌方冒顶区坡体合理设置砂浆排水沟,并立即用彩条布覆盖塌方漏斗,防止地表水直接流入塌腔;(5)为确保冒顶漏斗稳定,防止继续坍塌,从地表对漏斗壁进行挂网喷砼。

洞内封闭完成后,从地表对塌方漏斗进行回填。(1)用碎石土回填隧道轮廓线范围内空腔;(2)空腔完全充填后,在拱顶位置架设I20工字钢,挂双层φ8钢筋网后,用现浇混凝土分2层回填50cm,每层25cm,回填完成后进行观测,情况稳定后继续下一步施工;(3)现浇混凝土以上区域用碎石土回填至距地表50cm,回填时预埋注浆花管;(4)最顶层50cm采用粘土回填,已达到隔水效果。

优化的开挖方法包括:缩小双侧壁导坑法的导洞高度和微台阶环形留核心土开挖。缩小双侧壁导坑法:将导洞高度按碎石土和基岩分界面进行划分,碎石土部分为导洞开挖高度,采用人工开挖,及时支护;在上部有支护条件下爆破开挖下台阶。环形留核心土开挖方法:环形开挖①部分时逐榀开挖,以台阶②作为施工平台,一次完成拱圈初期支护;在上部有支护条件下开挖台阶②,台阶②的长度不小于5m。

四、结论

1.监控量测在该隧道大变形和塌方治理中发挥了比较明显的作用。通过现场观察和围岩位移量测,判断了围岩变形的时间和变形的幅度、趋势,给工程抢险进行了指导;通过对临时钢支撑上安装的钢筋应变计的应变量测,得出了临时钢支撑的精确形变数值,根据应变的形变速率,反馈了工程抢险运用到的各项治理措施的效果。

2.超前管棚的使用在隧道浅埋偏压段的施工地段发挥了重要的作用。在洞口和洞身塌方冒顶区段运用管棚预注浆进行超前预加固,可以起到了好的加固效果。

3.重视临时仰拱在工程抢险中的作用。根据临时仰拱施作前后的拱顶下沉和周边收敛曲线变化,说明及时的施作仰拱或临时仰拱可以使断面及时闭合,形成闭合支承环结构,对隧道净空收敛有显著的效果。

4.运用地质雷达从浅埋段地表向下进行地质超前预报。从浅埋段地表运用地质雷达向下进行超前预报,可以探测坡残积层的深度,判断基岩出露的大致位置,确定坡残积层进入隧道范围的纵向深度。这样可以根据前方的围岩状况,确定施工的难度,及时调整施工工艺,预防事故的发生。

参考文献

[1]重庆市交通科学研究院.公路隧道设计规范(JTGD70-2004)[S].北京:人民交通出版社,2004.

[2]吴焕通,崔永军.隧道施工及组织管理指南[M].北京:人民交通出版社,2005.

[3]黄成光.公路隧道施工[M].北京:人民交通出版社,2002.

[4]陈建勋,马建秦.隧道工程试验检测技术[M].北京:人民交通出版社,2005.