维特根斯坦语言游戏概念新探

马 琳

[摘要]贝克与哈克在对维特根斯坦《哲学研究》的评注中把语言游戏区分为创建的与自然的两种类型。他们认为,创建的语言游戏是真正的语言游戏,是他们所谓的“语言游戏方法”的真正展示,而自然的语言游戏则是后起的,是语言游戏方法向我们实际上所使用的语言的扩展。事实上,这种分类法不符合维特根斯坦哲学的基本导向,与其外在地把语言游戏划分为这两种类型,不如把自然性与创建性视为内在于语言游戏这一富于生命力的哲学概念中两个不可分割的要素。贝克与哈克的这种分类法具有误导性,它是引起对维特根斯坦哲学的概念主义与实证主义两种阐释取向及其纷争的根源之一。

[关键词]语言游戏自然性创建性建筑者语言完备性

[作者简介]马琳(1970-),女,云南省盐津县人,比利时鲁汶大学哲学博士,中国人民大学哲学院副教授,主要从事欧洲大陆哲学、中西比较哲学、维特根斯坦哲学研究。

[中图分类号]B516

[文献标识码]A

[文章编号]0439—8041(2009)03—0048—08

牛津大学圣约翰学院的贝克(G.P.Baker)与哈克(P.M.S.Hacker)对维特根斯坦的《哲学研究》所作的多卷评注长期以来被视为维特根斯坦研究中的经典著述。在题为《维特根斯坦:意义与理解——(哲学研究)论文》这部评注集中,贝克与哈克把语言游戏(Sprachspiele)区分为创建的(invented)与自然的(natural)两种类型。根据他们的解读。语言游戏就其本质而言是创建的,它们是设计出来的“比较对象”(Vergleichsobjek-te),我们通过比较它们与我们的语言之间的相似与差异之处,从而认识我们语言的特性。贝克与哈克也时常使用“语言游戏方法”这种说法,他们认为,自然的语言游戏是当这种语言游戏方法被运用于“我们实际语言实践的碎片”之时产生的,这是真正的语言游戏向我们实际上所使用的语言的扩展。贝克与哈克关于语言游戏的这种分类法在大多数维特根斯坦学者中颇有影响。例如,斯蒂芬·希尔密(stephen Hilmy)相似地提出在《褐皮书》中常见的“假设的”(hypothetical)或是“建构的”(constructed)的语言游戏与“作为实际存在的语言实践之场所的语言游戏”(lan-guage-games qua loci of extant linguistic prac-tice);大卫·斯特因(David Stern)则似乎自然而然地把“真实的”(real)语言游戏区别于“想象的”(imaginary)语言游戏。

贝克与哈克所提出的这种分类法不符合维特根斯坦哲学的基本导向。与其外在地把语言游戏划分为这两种类型,不如把自然性与创建性视为内在于语言游戏这一富于生命力的哲学概念中的两个不可分割的要素。自然性是设计、运用语言游戏的依据与前提条件,我们生活的自然事实(Naturtatsachen)为多种多样的语言游戏提供了必要的素材与灵感,许多语言游戏十分明显地体现为对日常生活事实的择选,例如,一个谈论梦境的语言游戏,一个谈论疼痛的语言游戏,等等。而另一方面,语言游戏的创建性则提示着:我们所运用的语言游戏涵括着想象加工的因素,它们永远不可能完全地等同于所涉及的生活事实,它们不是固定不变的,而是可以变化、可以修订的,因此,不能用实证主义的方式把它们固定为语言的必然事实。

把语言游戏区别为泾渭分明的自然的与创建的、实际的与假设的或是真实的与想象的两种类型,这使得我们无法清楚地认识语言游戏中自然性与创建性的统一性,这两个要素互相依存,缺一不可,共同构成语言游戏成为维特根斯坦哲学核心概念的前提条件。把这两个相互渗透、相互勾连的要素割裂开来,使其外在化为两种不同类型的语言游戏,这种做法不能彰显自然性与创建性之融通的重要意义,因而也不能使我们准确地把握维特根斯坦哲学运思的独特性。

二

首先需要注意的是,维特根斯坦本人从未明确提出、亦未曾暗示这样一种类型区分。即使是在《哲学研究》中“比较对象”一语出现的那一节中也没有这样的暗示,而这一节正是贝克与哈克论证创建的与自然的语言游戏之区分的主要依据之一。斯特因在提出真实的与想象的语言游戏之分时亦征引了这一节:

我们清晰而简单的语言游戏并不是为将来给语言制定规则而作的准备性研究——仿佛它们是暂不考虑摩擦与空气阻力的第一步。毋宁说这些语言游戏作为比较对象站立在那里(Vielmehr stehen die Sprachspiele da sis Vergleichsobjekte stehen),它们通过相似性与不相似性而揭示我们语言的情形。维特根斯坦的学生、著名哲学家安斯康伯(G.E.M.Anscombe,1919—2001)在《哲学研究》英译文中把其中的一句翻译为:"The lan-guage-games are rather set up as objects of com-parison."这里所使用的被动语态比维特根斯坦的原文“da……stehen”显然隐含着更大的虚构性,仿佛语言游戏完全是人为地创建出来的0。芬奇(H.L.R.Finch)提出,"[to be]set up"应当理解为“当作”(taken as),而不是“创建”(in-vented)。尽管他没有提及德文原文,但这说明他也注意到把语言游戏解释为纯粹虚构的有悖于维特根斯坦的原意。

维特根斯坦指出:我们不能把语言游戏视为某种免于平凡语言实践中常见的“摩擦与空气阻力”的纯粹概念工具,与此相反,它们包含着我们每一个人都能够见证的实际上所使用语言的不合规则性与流动性,它们站立在人们丰富多彩的生活与语言实践之中,而不属于独立于日常语言的高一级概念层次。在上引的一节之后,维特根斯坦接着讲道:

要使我们的论断免于失当或是空洞,唯有把样本(Vorbild)作为它所是的东西,作为比较对象——即作为尺子——放在那里;而不是把它作为现实必须与之相应的前见(Vorurteil)(独断主义,我们从事哲学时如此容易陷入其彀中)。

可见,维特根斯坦并没有在语言游戏与我们的日常语言之间划分出一条严格的界线。此处,他把作为“比较对象”的语言游戏比拟为样本、尺子,语言游戏与日常语言的基本区别在于我们对它们特别的择选与使用。这可比拟于一块红色的木板,我们通常只是把它当作一块木板,然而,当我们把它用作一个表示红颜色的样本时,它扮演着一种不同的角色,相似地,当一根木棍被用于度量之时,它变成了一种衡量标准。在维特根斯坦看来,把语言游戏视为某种必然的规范,这容易导向哲学研究中的独断主义。

在魏斯曼(Friedrieh Waismann,1896—

1959)所记录的维特根斯坦于20世纪30年代初的一次谈话中,他讲道:

然而[认识到语言概念的流动性]却会使我们的自由走向极端,似乎可以说:如果你把这样的东西称作语言,为何不把那样的东西也称作语言?因此,我们可以把语言游戏分离开来(isolieren)(此记录的另一版本为:我们可以特意创建出语言游戏)从而想象,例如,某个部落只知道如此这样一个[语言]游戏,或者说多种语言游戏某种特定的结合。

魏斯曼记录中措词的另种版本通常来自维特根斯坦早些时候的用语,因而他可能是先使用了“创建”而后改用“分离”来描述语言游戏的产生。但我们可以说,语言游戏是同时通过分离与创建而出现的,这两个词语恰好揭示了语言游戏中自然性与创建性双重因素。一方面,维特根斯坦考虑到我们日常生活中使用语言的实际情形,由于语言实践是如此多样,因而在特定时刻注重于特定的碎片有助于探讨语言的特性,设计语言游戏是便利于探究我们称为语言的东西在实际生活所扮演的多种多样角色的“实用主义”步骤。正是对平常的“自然事实”的观察与体会才使得这样一种实用主义步骤成为可能,通过这一步骤,我们把语言游戏与多姿多彩的语言事件分离开来,把注意力倾注于其中特定的一部分,从而得以对我们的语言进行有效的探究。因此,语言游戏具有自然性,它根植于人类生活之中,我们平常所观察到的自然而然的语言实践滋养着语言游戏的生命力。

另一方面,语言游戏具有创建性。通过设计语言游戏,语言实践活动的某一方面得到聚焦、放大,以至于某些语言游戏所描绘的某些场面显得十分奇特怪异,研究者们经常列举的一个例子是《哲学研究》中的建筑者语言游戏(The builders'language game)。在《维特根斯坦的建筑者》一文中,若什·瑞斯(Rush Rhees)辩论道,这个语言游戏过于怪诞,因而不能当作我们实际上所使用的语言的事例。笔者以为,瑞斯的论点预设了一种未加充分审思的语言观,他未能体会到维特根斯坦运用这个语言游戏的动机与宗旨,我们应当联系语言游戏在实际生活中的根源来体会其创建性,从而避免对它们的曲解。相似地,乔基姆·舒尔特(Joaehim Schulte)认为,维特根斯坦把这个语言游戏称为语言二[language(2)],这是一种夸张的策略,其目的是使我们看到这种原始的语言与真正的语言之间的差距。

语言游戏的创建性应当在此意义上来加以把握:它们是旨在消解我们关于语言的停滞的成见与想当然的预设的启发式的设置(heurisdcs)。语言游戏的创建性提示着:我们在哲学研究中使用语言游戏出于特定的目的,它们依赖于我们构建语言游戏之时特定的目的与所能够掌握的“我们”的语言,因而,语言游戏不是封闭不变的,它所呈现的原初而简单的场景不能用实证主义的做法一劳永逸地确定为关于语言特性凝定不变的证据。

在不同的情形下,语言游戏的某一因素会显得尤其引人注目。当自然性,也即语言游戏中的实际性因素占据主要地位之时,语言游戏犹如一幅真实的生活图景;而当创建性,也即语言游戏中的想象性因素占据主要地位之时,语言游戏中的主角显得像未可知的火星人。贝克、哈克、希尔密、斯特因等评注者从表面上来看待这两种情形,以致于主张把语言游戏区别为自然的与创建的两种类型。笔者认为,自然性、真实性与创建性、想象性彼此关联,不可或缺,维特根斯坦绝对不会同意外在地把语言游戏划分为创建的与自然的两种类型,因为这意味着我们可以脱离语言游戏的自然性或是创建性来考察语言的特性。

三

为了进一步说明我的观点,我们对建筑者语言游戏作一探讨。评注者从创建的与自然的语言游戏之分类出发,通常把它当作创建的语言游戏。前文提到的瑞斯以及牛津大学的穆荷(Stephen Mulhall),把它描绘为某些建筑者发出机械的呼叫、而某些建筑者则机械地搬来石头这样的场景。由于建筑者语言游戏出现在《哲学研究》的第二节,它也被称为语言游戏二(language game2)。在《纸条集》中,维特根斯坦对这个语言游戏有一则补充性的说明,其文如下:

(关于语言游戏二)“你只是隐含地假设这些人会思考;假设在那方面他们与我们所了解的人们一样;假设他们并非仅是机械式地来完成这个语言游戏。因为如果你真的设想他们的行为是机械式的,那么你自己并不会把它[指语言游戏二]称为一种原初语言的使用。”

我应当如何作答?当然,那些人的生活在许多方面一定与我们的生活确实相似,而我未曾提及这种相似性。然而重要的是,他们的语言以及他们的思维可能是原初的,存在着一种“原始思维”,它需要通过原始行为加以描述。言谈的背景并非“思想伴侣”。

这则说明的第一段是维特根斯坦想象的对话者向他提出的诘难。我们暂且不考虑这段话对其他诸多方面诠释问题的重要意义,此处,我们只需要注意,维特根斯坦并没有把语言游戏二特意设计为一种纯属虚构性的活动场景,其中的活动主体并非与我们毫无相似之处的异族;相反,我们之所以能够设想出这样一种语言游戏,正是因为我们明白人之为人所为何物,明白人类生活所为何物,明白建筑活动所为何物。明白它是人类生活中常见的一种活动。正是以丰富多彩的人类生活为前提,某种特定的建筑场景才被分离出来,被构建为一种语言游戏。

贝克与哈克同样把建筑者语言游戏当作典型的创建的语言游戏(即他们所谓的真正的语言游戏),但不同于瑞斯与穆荷,他们没有把它视为不可理喻的场景。他们认为,维特根斯坦在《蓝皮书》中首次提出的语言游戏概念是一种所谓“分析一发生式”(an analytic-genetic conception)的概念,而后来他摒弃了这种概念模式。

在《蓝皮书》中,维特根斯坦是在儿童学说话的情境中提出语言游戏概念的:

以后我将一次再一次地提醒您注意我称为语言游戏的东西。它们是使用较之我们所使用的高度复杂的日常语言而简单的符号的方式。语言游戏是儿童开始使用词语时的语言形式。对语言游戏的研究即是对语言的原始形式或者说原始语言的研究。……当我们观注到简单的语言形式之时,笼罩着我们普通的语言用法之思想迷雾就消失了。我们看到清晰而透明的活动与反应。另一方面,我们在这些简单的过程中识别出并非与我们更为复杂的语言形式截然分离的语言形式。我们看到,通过逐渐地增添新的形式,我们在原始的形式上建立起复杂的形式。贝克与哈克反对这种“分析一发生式”的语言游戏概念的理由有二:第一,对语言游戏概念的这种阐释牵涉到一种“扶手椅式”的语言习得观,因而后来维特根斯坦放弃了对儿童学习语言的关注,转向纯属创建出来的原始语言。第二,这种阐释包含着这样的思想:儿童所学习的语言是外延更大

的语言整体(即我们的语言)不完备的一部分,我们不能通过这些语言形式来探究我们的语言,因而在《褐皮书》与《哲学研究》中,维特根斯坦不再注重于这类语言片段,而是面向完备的创建的原始语言,诸如建筑者语言。

笔者以为,贝克与哈克把《蓝皮书》中提出的语言游戏概念与他们认为后来成熟的语言游戏概念严格区分开来,这是不恰当的。他们所举出的两个理由表明他们在语言游戏与“我们的”语言之间划分了深刻的界限,这不符合维特根斯坦的思想。在《哲学研究》中,维特根斯坦确实驳斥了儿童学习语言的一种“发生式”的阐释模式,即奥古斯丁模式,根据这种模式,儿童天才般地独自猜测出单个词语各自的含义,并试着运用这些词语表达其愿望。然而,维特根斯坦并没有放弃对这个问题的思考,他提出了根本区别于这种图景的另外一种学习模式。《哲学研究》第五节中的言论与上述《蓝皮书》的引文非常相似:

如果我们看第一节的例子,我们也许能感觉到,这种关于词语含义的一般想法在语言的运作周围笼罩了多么浓厚的雾气,使得清晰的观照无法实现。当我们在词语的原始运用中来研究语言,这层雾气就会散去,如此,人们可以获得对词语的目的与功能清晰的观照。

儿童学习说话时运用这种原始的语言形式。此处语言的传授与解释无关,它是一种训练。

奥古斯丁模式把词语的含义设想为一种隐藏着的思想实体,这是维特根斯坦所驳斥的“关于词语含义的一般想法”,然而,在上述引文的第二段,他提出另外一种语言学习模式,根据这种模式,儿童学习语言不是通过理解成人的解释,而是通过训练。众所周知,建筑者语言游戏在《褐皮书》中已提出,在那里,维特根斯坦请读者设想建筑者语言是其全部语言的一个部落,儿童通过训练而学会这种语言。此时,他对“训练”一词解释道:“我使用的‘训练一词,其意义与训练动物作某些事情完全相同。训练是通过举例、奖赏、惩罚,等等。”维特根斯坦认为,儿童学习语言不是通过纯粹的思想灌输,而是通过被引导着完成某些事情的具体行为。

在《哲学研究》中,维特根斯坦保留了把建筑者语言设想为一个部落全部语言的建议,在这个部落中,人们教儿童如同语言游戏二中的A和B一样,一个喊出石头的名字,一个搬来石头(第六节)。当在《哲学研究》第七节引入语言游戏这一术语之时,维特根斯坦的原话是:“我们也可以把在第二节中使用词语的整个过程视作儿童借以学习第一语言的游戏之一。我将把这些游戏称为‘语言游戏,并且有时把一种原始语言称为一个语言游戏。”值得注意的是,维特根斯坦并没有把《哲学研究》第二节中所描绘的建筑活动直接称为语言游戏,而是把它设想为儿童借以学习第一语言的游戏之一,然后才引入了语言游戏概念。

贝克与哈克肯定不会没有读到上述这些段落,然而,他们把建筑者语言游戏解释为完全是人为创立出来以说明某个问题的非人类生活的虚假场景。他们说:“《哲学研究》中的语言游戏概念绝对没有包含它们是儿童开始使用词语的语言形式的思想,尽管某些创建出来的语言游戏可能会是(参见《哲学研究》§7b)。”由于维特根斯坦非常明确地把建筑者语言与儿童借以学习第一语言的游戏相关联,因而贝克与哈克所说的第二句话显得模棱两可,但是,他们始终坚决地否认这种语言游戏中的自然因素。

事实上,人类实际生活的因素在关联于建筑者语言游戏的段落中都十分突出。在《哲学研究》第六节中,维特根斯坦讲道,“词语的指示教法”(hinweisendes Lehren der Worter)是训练儿童学习建筑者语言的重要方法,即,教师指着石头,把学生的注意力引向石头,然后学生说出石头的名字。此时维特根斯坦说,这是“因为人们的生活情形就是如此;而不是因为我们不能把它想象为另外一种样子”。儿童通过做游戏来学习词语确实是我们平凡生活中常见的现象。当语言游戏二被扩大,包含了数字之后,维特根斯坦指出,把数字当作物品组的名称比直接传授数数更接近于用指示教法教“方石”、“柱石”等词语。此时他强调:“儿童的确是通过这种方式而学会头五个或六个基数词的。”我们看到,维特根斯坦对语言习得的实际方式十分关注,语言游戏想象之羽翼的展开是以人类实际生活为前提的。维特根斯坦绝对没有、也无意完全脱离日常语言现象而任意构建语言游戏。

贝克与哈克反对《蓝皮书》中提出的语言游戏概念的一个主要原因是认为它包含了一种类似于奥古斯丁模式的“扶手椅式”的语言习得观。笔者已经表明,维特根斯坦批判了孤立的、静止的语言习得观及其所暗示的把词语的含义当作某种思想实体的观念,但是,从《蓝皮书》到《褐皮书》到《哲学研究》,他对我们习得语言的实际方式与过程一直具有持续的热情关心,而不是如同贝克与哈克所说,《蓝皮书》呈现的是一种“分析一发生式”语言游戏概念,而后来呈现的是纯粹创建的、与人类自然语言毫不相干的语言游戏概念。

三

贝克与哈克反对《蓝皮书》中提出的语言游戏概念的另外一个原因是,那里所指涉的语言形式是完备(complete)的人类语言微不足道的一部分,而《哲学研究》中成熟的语言游戏其本身就是完备的。在《哲学研究》第二节最后一句话中,维特根斯坦确实邀请读者把建筑者语言设想为一种完备的原始语言。然而,笔者以为,贝克与哈克的这个论断包含着两个具有误导性的预设。第一,它预设我们的语言是完备的,而儿童的语言与之相比是其断篇,贝克与哈克写道,“我们一般是从我们宗旨所在的对语言的完全(complete)掌握的视野来看待儿童对语言的学习的”。然而,贝克与哈克一定不会没有读到,维特根斯坦在《哲学研究》第十八节中写道:

毋需为语言(2)与语言(8)只包含有命令而困惑。倘若你想说,这表明它们是不完备的(vollstaindig),那么请自问我们的语言是否完备;在化学符号与微积分符号发明之前它是否完备,因为这些符号犹如我们语言的郊区(要有多少房舍与街道,一个小镇才成为小镇)。我们的语言可以被看作一座古城,它有错综的小巷与小广场,老的与新的房舍,在不同时代添加的房舍,而它们周围环绕着众多的新城区,街道笔直规则,房舍整齐划一。

显而易见,维特根斯坦并没有把我们的语言设想为一个完备的整体,而与之相对儿童习得的语言是不完备的,需要进一步发展到这样一个完备的阶段。在《蓝皮书》中,维特根斯坦已经把“语言的原始形式或者说原始语言”与儿童的语言关联起来,这与他在《哲学研究》中把语言游戏称为原始语言相一致,儿童的语言不能被看作对我们语言不充分、不完备的掌握。第二,贝克与哈克所谓的“对语言的完全掌握”究竟有无切实的含义?真的有完全掌握语言这么一回事吗?贝克与哈克把语言的习得视为在“具有不变内核”的基本形式

上,更为复杂的形式逐渐增加进来,儿童学到的语言“并不为后来的学习所改变”。他们所表述的这种语言观有悖于维特根斯坦思想,维特根斯坦不会同意语言有一个不变内核的说法。正如一座古城的房舍会有兴衰蜕变,语言亦是流动的,随着生活而变化。

另外一个问题是:如何理解维特根斯坦所谓语言游戏是“完备”的?贝克与哈克似乎把完备性等同于语言游戏作为一种概念工具的意义,然而,维特根斯坦所谓的完备显然并不局限于工具性。大卫·布洛(David Bloor)就这个问题提出了一个值得深思的阐释,他说,“如果某个东西是完备的,那么它就没有使得它[必然]以如此这般的方式而发展的内在规律”,一种语言的“扩展与移变不是由已经存在的东西所决定的”。这意味着,我们不能把语言视为一个独立的、具有其内在存在与发展规律的生物体。舒尔特提出,语言游戏可以被称为完备的,这是因为它们是某种语言用法的模型,而语言本身则不能说成是完备的。不过,布洛与舒尔特的阐释缺乏足够的文本支持。以下笔者根据维特根斯坦自己的言论,提出完备说的两个含义。

完备说的第一个含义是:语言游戏的可理解性不依赖于更多的解释。在《哲学研究》第86节,维特根斯坦描绘了相似于语言游戏二的另外一个语言游戏:

借用图表来想象相仿于(2)的一个语言游戏。现在,A传递给B的是书写符号。B有一张图表;其第一列是游戏中所用的符号,第二列是建筑所用石头的图画。A传递给B其中一个书写符号;B在图表中找到这个符号,然后看相应的图画,如此等等。因此这个图表是他执行命令所遵循的规则。——在图表中找到图画是通过训练学会的,训练的一部分内容是学生学着用手指在图表上自左至右水平移动;于是也学会了在图表上画一系列水平线。

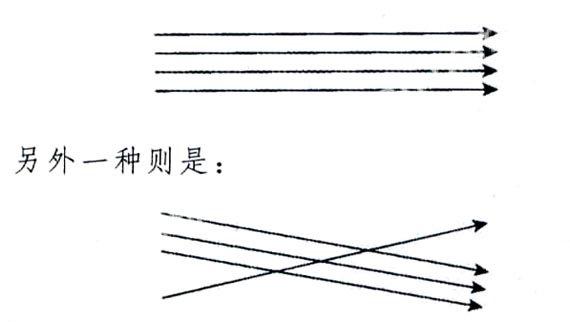

设想现在采用了不同的读表方式;其中一种如上所述,它的格式如下:

或是另外一种。——这样的格式是图表的使用规则。

现在我们不能想出进一步的规则来解释这一个吗?另一方面,第一张图表没有这个带箭头的格式就不完备吗?其他的图表没有它们的格式就不完备吗?

这个语言游戏具有两个层次的规则使得B知道对A的呼喊如何反应。第一层规则是以“方石”、“柱石”、“板石”和“条石”为第一列,以石头的图画为第二列的图表;第二层规则是指示如何解读图表的带箭头的格式。现在的问题是,第二层规则是否必要,如果没有它,图表是否是完备的。隐含的答案当然是肯定的,这个语言游戏中的图表与语言游戏二同样是一套完备的语言,进言之,即使没有这个图表,B经过训练同样能够完成所要求的任务,而当他对这个图表非常熟悉之后,他不再需要使用它。引文最后一段中维特根斯坦的反问想要说明的是:在语言活动中,重要的是人们如何行动与反应,我们对语言的使用所需要明白的东西呈现在相关的语言游戏之中。

完备说的第二个含义与维特根斯坦反对当时对新发现的民族或部落语言的偏见有关,他认为那些在形式与内容上显得简单的语言不能被认为是不完备的、因而是低一等的。在《蓝皮书》中引入语言游戏概念之后,维特根斯坦紧接着指出,我们经常错误地确立一种完备性的标准,这种做法源自“对普遍性的渴求”,他认为这种渴求是“对待具体情况轻蔑的态度”,因为一种只含有基数词的算术并不是不完备的,正如一盘没有兵卒的棋戏不能说是不完备的。在与魏斯曼的一次谈话中,维特根斯坦设想某个部落使用“1,2,3,4,5,……”这样一种数字系列。他说,即使我们没有接触过这样一个部落,这种数字系列“绝对不是不完备的”,“我们也不是拥有一个更为完备的数字系列,而只是拥有另外一种更复杂的数字系列,而那个原始的系列完全有权利与它平起平坐”。他进一步讲道,由此可见,我们的自然数字系列不是独一无二的,不是某种上帝所赐的礼物从而成为某种基础直观的基石,从数学的观点看,像“1,3,5,7,……”这样的系列,其基础性并不会有些许减少。语言不会因为某种语言游戏增添进来而变得完备,也不会因为其付诸阙如而变得不完备。

由此可见,贝克与哈克用以反对《蓝皮书》中提出的语言游戏概念的第二个理由是站不住脚的。维特根斯坦绝对不会认为我们的语言是完备的而儿童的语言与之相比是其断篇。在《哲学研究》第二节,他之所以把一种原始语言[游戏]说成是完备的,主要原因有二:其一,这种语言游戏的成立、起作用不依赖于高一级的解释方式;其二,相异于我们所熟知的语言的民族或部落语言并非是低劣、次等、不完善的。由于贝克与哈克把语言游戏的本性理解为首要是创建的,这对他们抗拒《蓝皮书》中提出的语言游戏概念不无影响,因为在那里,维特根斯坦更为直接地把语言游戏关联于日常生活中儿童牙牙学语的现象。

把语言游戏划分为泾渭分明的全然是自然的、真实的语言游戏与全然是创建的、假设的语言游戏,这种分类法令人难以领会、甚至曲解维特根斯坦创立语言游戏的用意所在,它把语言游戏视为或是自然的、或是创建的,让我们把“我们的”自然语言绝对地对立于纯属想象的语言,这种思路导致了对语言游戏两种相反的阐释路径及其论争。例如,大卫·塞本(David Cerbone)认为,语言游戏之主旨是“语法研究”,是“想象的情节演示”(imaginary scenarios),主张维特根斯坦哲学的精髓是“不要看,而要想”(这正是他的文章标题);布洛则注重于语言游戏的自然性一面,认为维特根斯坦提供了知识社会学的开端,主张用具体的社会场景与民族学资料来替代语言游戏。在本文中,笔者针对贝克与哈克的概念主义倾向而更多地强调了语言游戏的自然性。然而,如果我们忽略了语言游戏的创建性一面,那么我们会易于忽视语言游戏的开放性、流动性,结果便可能导致对维特根斯坦思想的实证主义、相对主义的阐释。

(责任编辑:盛丹艳)