浙椒江党代表常任制改革困局

钟坚

9月29日下午,送走最后一波外省学习考察团,浙江台州市椒江区区委组织部“常任制试点”办公室副主任王兴友长舒了一口气,今年国庆的8天长假终于可以完整舒适地度过。

两年前的今天,区委组织部成员基本节假日期间无休息日,每天忙于接待各地考察团,访客多是各省、市、自治区以及县市党政组织系统,需要椒江对等级别的官员接待。

吸引人们来到浙江沿海这个开放小城的原因在于,21年前开始,该城市在政治体制领域悄然进行的一项改革试验一一党代会常任制改革。早在半个多世纪前,该项改革就被中共高层寄予重大期待——“必然可以使党内民主得到重大的发展”。

20年来,中共高层对这项试验的关注始终没有中断,1990年代后椒江的几届党代会,浙江省委组织部、中组部组织局等都派员参会,令“椒江改革”成为在大陆实施最早、坚持最久、时间跨度最长的党内民主改革。

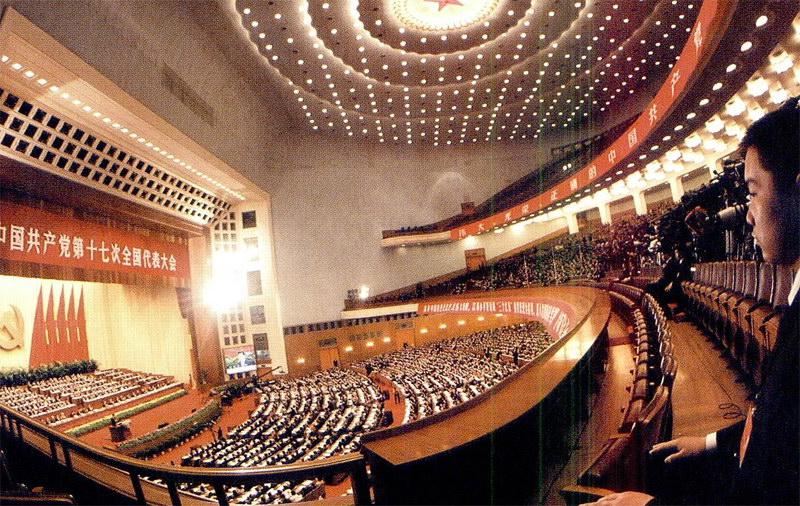

2007年下半年,中共十七大党代会常任制被写入修改后的党章,进入操作层面,各地赴椒江参观学习的高潮出现。“一周最多接待20批,区领导似赶场子地汇报工作”,王兴友估计,从那时到现在至少来了300多批考察团。

类似椒江的“党内民主试验”此后几乎遍地开花,大陆的3000多个县市区中,有近百个县市区在试行。

2009年9月的中共十七届四中全会上,执政党在总结六方面经验时称“要继续扩大党内民主,坚持在部分县市区试行党代会常任制”。而在相关报道中,浙江台州椒江区的经验一如既往被作为“典型”示范。

不过,椒江漫长的试验期,除了令这场党内民主改革在官方表述中由原先的“试点”变成“试行”外,又有哪些试验成果,才是外界真正关注的。

“一次性代表”的转变

椒江党内民主改革,似乎来自一个偶然事件的激励。

1987年,中组部在椒江进行县级领导年度考核改革试点,要求经选举产生的干部向全体党代表述职。于是,分散在家的椒江区49名普通党代表被临时请了回来,与市委委员、候补委员、市纪委委员一起,以党代表的身份参加区委领导班子及其成员的考核测评。

这是一个明显不符常规的举措。以中共党代会的惯常规律,党代会届期5年。绝大多数党代表在参加了上一届党代表大会后,自行解散,届期内代表职责近乎“空置”,民众戏称为“一次性代表”。这期间,即或有年度重大事项需要表决,其决策权均由党委某次全会取代,参加全会并拥有表决权的是地方党委委员以上的党代表,没有基层党代表什么事。而在党内,中共普通党员包括党代表本人,则习惯性把党代表身份仅仅视作一种政治荣誉。

数十名党代表的“友情客串”,启发了椒江当政者的联想。“人大代表、政协委员在闭会期间可以履行代表和委员的职责,党代表是否可像人大代表和政协委员那样搞常任制?”

选择椒江作改革试点的想法,开始在当时的相关当事人脑海里出现。时任椒江区委副书记的谷建新回忆,参与试点设计的还有浙江省委组织部、中组部组织局的官员。

不过,这个看似偶然发生的改革创意,如果放到当时中国大陆正发酵生变的社会气候下看,却不会令当时的国人意外。

1980年代中后期,以邓小平为核心的中共领导层,在政治体制改革方面进入一个前所未有的冲动期。1986年5月中央书记处的会议上,时任中共领导人胡耀邦称:“没有民主监督,就要腐败……我们要用大约一年的时间对政治体制改革的目的、内容、方法等研究清楚。”一时间,“党内党外、全国上下对于政治体制改革的呼声越来越高。各类媒体都大讲政治改革,理论研讨会一个接一个,学者们纷纷出动,到各处作报告……”(学者杨继绳语)

而继胡之后出任中共总书记的赵紫阳将政治体制现代化列入中国改革的战略目标之一,除了将“党政分离”、“进一步下放权力”等思想纳入政治改革的方案设计中,在国家政治层面进行权力分割与制衡之外,还主张进行包括工会和其他社会组织在内的社会改革,进而建立多层次、多种形式的社会协商对话制度。

在高层对改革“摸底牌”和投石问路的过程里,各地已迫不及待,其中最“大胆”的一步史称“人大代表罢免副省长第一案”。1989年5月,湖南省七届人大二次会议上,针对副省长杨汇泉冷漠对待代表质询,对涉及省政府负责人亲属在公司任职等相关情况一问三不知,人大代表联名提出罢免案,并最终通过。

在这样的时代背景下,椒江领导层对本地成为一个党内民主改革试点的兴奋也就不难理解了。

当时的党代会常任制改革框架并不复杂,此后一直不曾改变,沿用至今。其核心是:党代会改以往5年的届期为每年召开一次,俗称“年会制”;党代表实行常任制,在代表大会闭会期间,代表身份不撤,仍可以党代表身份开展活动发挥作用。

1989年第6期的中共党刊《求是》杂志上,椒江的党内民主试验“成果”被重点举荐推出。党代表们最初被设计的权利“超乎想象”:可以像人大代表一样提议案,政府相关部门须限期答复;代表有权联名修改大会议程:否定市委委员候选人的提名,提出新的人选;每年年会对区委主要班子成员信任投票,在信任投票时,如果市委委员个人得票低于半数,必须提前换届……

在椒江重拾常任制改革后,1988年开始,中组部正式在浙江、黑龙江、山西、河北、湖南5省12市、县、区推开党代会常任制试点工作。

配套改革:取消区常委会

按照中共党章,党代会是中共最高权力机构,在党内拥有最高决策权和最高监督权,党代会闭会后,党的各级最高领导机关是代表选举的全体委员会,但“全委会”只是一个会议制度的形式,而不是组织“实体”。实际操作中,决定党内外一切事务的是党委常委会,而最高决定权实际上在所谓党委“一把手”——党委书记手中。

对于权力过分集中的弊端,中共高层认识由来已久。早在1956年,中共开始探索在国内建立一种类似“党内国会”的党代会常任制,以此加强内部权力制衡。当年的中共八大上,邓小平在修改党章的报告中将之描述为:“按照新制度,党的中央、省、县委员会每年必须向代表大会汇报工作,听取它的批评,答复它的询问。而且在代表大会闭会期间,也可以按照适当的方式,监督党的机关工作。”然而,由于历史原因,这项党内民主探索不了了之。

椒江此次的改革,从形式上正是符合当年的制度设计的。此外,与年会制、代表常任制相配套,此次椒江改革“动”了中共在地方上的领导核心——党委常委会。

“试行党代表常任制后,如仍沿袭原来的党代表大会、委员会、常委会三级设置,会影响工作效率。”原浙江省委组织部调研室官员戴晓曙说,于是当时的椒江在县一级进行了简化党内领导机构层次的改革。

椒江取消了区委常委会,而由“全委会”直接负责闭会期间党的一切工作,这样的党内基层权力设置在大陆独一无二。同时,委员人数由原来的33名减少为13名,不设候补委员,并适当增加了政府副职的委员比例。这13个委员由33名区委委员中精选而来,主要是椒江的党政领导。

作为委员制的配套,椒江在干部人事任免方面采取委员票决制。1989年4月初的一次全委会上,13个委员逐个以无记名投票表决44名干部的任免,组织部当场唱票,有3名干部因得票没有过半而被否决。

在决策方式上,大陆通行的书记办公会议和常委会决议变成13名委员手中的一张张选票,委员会接受代表大会的监督。“这些措施的制订,目的在于使党代会真正成为最高权力机关。”戴晓曙说。

中共的党内权力运行体制首次在80年代末的浙江椒江实现了突破一对县级市的区级干部的无记名票决制迟至2001年才在中国大陆得以推广。

“大胆发声”昙花一现

1988年椒江党代会常任制试点伊始,被“闲置”已久的普通党代表释放出超常的热情。在椒江至今广为传颂的一个事例是,就在这年的首届年会上,有几个党代表表示,听说市委书记(椒江当时设市)连正德家搞装修,是包工头出的钱,所以联名要求主要领导作出解释。

之后,纪委人员介入进行摸底调查,连正德则随后在代表大会上向所有的党代表公布了装修的全部发票单据,以正清名。此事在当年轰动一时。

不过,连正德事件在椒江只是惊鸿一现。之后历届年会上,代表们的意见越来越趋“温和”。

“一般提事较多,泛泛而指某些线上的工作,对上级领导个人有什么问题不太提。”王兴友甚至承认,椒江搞了党代会常任制后,党内民主监督反而没有当初那么直接。其中一个重要原因是,260多名党代表中,55%以上的代表是党政机关干部,基层党代表对领导干部了解不多,说不出所以然;而领导干部身边的人则最忌讳提意见,因为“乌纱帽是上面给你掌握的”。

党代表、椒江云健社区书记滕裕敏说,对这种现象,他们都予以默认,“大家都是‘潜规则中的一员”。滕裕敏在代表考察椒江区委、区政府时,发现当地一些领导干部子女亲戚在机关任职普遍。“想想社区普通居民子女即使重点大学毕业、能力出众也难以进机关工作,领导子女咋就那么容易呢?”对于发表个人意见可能遭遇的政治风险,滕不讳言,“即使在年会上,我也不打算就此事当面向相关领导置疑,如果这样做,别人一定会把我看成是天外来客。”

为什么改革的激情倏忽而至,又倏忽而去?有学者认为,这同样与当年的社会环境有关。1989年后,大陆政体改革热度骤减,各地试验都渐趋消失。党代会常任制也不能幸免,中组部试点党代会常任制的12个县市区中,最终坚持下来的寥寥无几。椒江区在1990年代初,几届区委领导班子都做过“激烈的思想斗争”,最终还是决定继续搞试点。

但在缺乏上层动力的情况下,椒江改革渐渐现出“疲态”势在必然。用原椒江组织部的一位人士的说法,“中央有点松动,基层就有冲动;没有松动,下面就按兵不动”。

改革的回潮

2006年,在椒江被撤销已17年之久的区常委会突然被重新设置;党代表对区委领导班子的信任投票制无疾而终,取而代之的是相对温和的干部票决追认制。

对于当时恢复区委常委会,现任椒江区委书记王建平的解释是,委员制与党章规定有抵触——现行的党章仍规定了党代表大会、委员会、常委会三级权力设置。

“这是改革的一次回潮。”台州当地的一位中共老党史工作者对《凤凰周刊》记者说。

事实上,在相关改革始终没有跟进推广的情况下,椒江区区委常委会撤销10多年,也出现过各种尴尬和不适。譬如椒江的区委领导去外地出差,其名片上没有注明区委常委,对方接待时会很迷惑:一个区委的组织部长怎么不是常委呢?椒江的区委领导常常需要向对方解释许久,对方才对所谓常任制和党内民主试点有些明白。

眼下,各地党政参观考察团虽然络绎不绝,但他们似乎对沿海小城椒江的鲜美海味和发达的民营、个私经济更有兴趣,来椒江学习党代会常任制的县市区不下300个,但回去实践的不多,而类似椒江这样自动取消区委常委会、以全体委员会作决策机构的,没有一个。

“椒江党代会制度改革进行那么久,却越来越迷茫。”前述台州党史工作者说,实践看来,椒江党代会常任制试点,在分解过分集中的党委权力、改革“议行合一”领导体制、改变现行中共党内权力运行机制方面,并没有实质性进展。

更有人以“晒制度”一词,指出党内民主试点20余年难以真正有效监督的窘境。

“不翻墙”的民主政治试验

对一个执政党来说,用几乎占去整个建党史四分之一时间,在近三十分之一的县市区试行党内民主实验,足见其极为慎重的改革思路。

在王建平看来:“中共要扩大执政基础,立于不败之地,招来的口舌会很多。扩大党内民主,实际上有利于在党内提高执政能力,巩固执政基础。”他认为椒江的基层党内民主试点,并不想要翻越高墙,“我们只想在原则性规定的动作范围内,不断地修正和提高”。但这个“高墙”圈定的改革空间到底有多大,是否足以实现党内民主监督,椒江的改革回潮似乎给出否定回答。

自中共十七大以来,党内民主似乎进入一个新时期。十七大报告指出要以“党内民主带动社会民主”,将之作为中国式民主改革进程的路径。身为中共基层组织工作者的詹朝晖亦敏感注意到,近期的四中全会关于党建的决定一些措辞有所改变,“以前一直讲营造党内民主讨论的制度环境,现在的表述为,推进和发展党内民主讨论、民主监督的制度环境;以前讲尊重落实党员的主体地位,现在为保障党员的主体地位和民主权利”。

中共党建专家蔡霞近期接受官方媒体采访时说:“中共今天要破解拒腐防变的难题,必须建立民主的党内运作机制。”这位专家指出,历史的经验教训表明,发展党内民主,事关党的生存和发展,事关党和国家政治全局,也事关中国前途命运。

但在基层试点看来,多年的经验和教训最终告诉他们,中共党内民主试验,需要更高层面的战略规划和自上而下的系统运转。“否则下面很难真正推动。”王兴友说。

编辑 涂艳 美编 黄静

十七大报告指出要以“党内民主带动社会民主”,将之作为中国式民主政治发展的路径。