信息安全专业培养国家保密人才的几点思考

冯光升 马春光

文章编号:1672-5913(2009)08-0023-04

摘要:随着保密与信息安全问题在国家重要部门中所面临的形势日益严峻,保密与信息安全人才的培养已经成为业界尤其是高校所关注的重点问题。本文详细分析了当前国内对保密与信息安全人才的需求和当前高校在该方面人才培养中存在的问题,并结合当前高校的信息安全本科专业设置情况,概要性地给出了保密与信息安全人才培养的课程体系设置、实践平台建设等重要内容。

关键词:保密;信息安全;课程体系

中图分类号:G642

文献标识码:B

1保密与信息安全人才的需求分析

随着计算机技术与网络通信技术以及信息产业的高速发展和广泛应用,保密与信息安全问题在国家经济建设中扮演了日益重要角色。国家政府机关、金融、证券、电信行业、各大中型企业等要害部门越来越依赖政务电子化和信息网络化,随之而来的信息安全问题也越来越突出,保密措施和信息安全与否在很大程度上影响其生存发展。保密与信息安全已成为信息科学的热点课题,保密与信息安全人才培养也受到了社会各界的迫切需要和普遍关注。

保密是为保护集体或个人利益和安全,实现关系密切的信息的隐蔽所采取的行为和责任。从国家安全利益的角度,保密泛指保守党和国家的秘密。随着社会主义市场经济的发展和新兴技术的广泛应用,泄密的渠道增多,窃密的手段呈现出技术性高、隐蔽性强的突出特点,对现阶段的保密工作提出了更高的要求。保密工作主要包括保密技术和保密管理。保密技术即指防止国家秘密失窃和泄露的保障技术,是保密工作的一项重要内容和重要手段。保密管理是国家和企事业单位管理工作的重要组成部分,做好保密管理,是维护秘密信息安全的重要保证,是确保国家和企业核心竞争力的关键。在信息化迅猛发展的今天,我国电子政务大规模建设,承载国家秘密的载体和处理国家秘密的手段发生了变化,部门组织和人员接触国家秘密的方式有了改变,国际社会保密与窃密的斗争在涉密系统中的较量呈现出高技术抗衡的特点。

我国的信息安全经过数据保密、计算机数据保护和网络安全三个发展阶段后,打下了一定的基础,积累了一定的经验,正进入信息安全保障阶段。自2001年武汉大学创建第一个“信息安全”专业起,随后几年中北京邮电大学、西南交通大学等七十余所大学开设了信息安全及其相关专业。目前,包括博士后、博士生、硕士生、本科生在内的信息安全人才培养体系已经形成,已经培养出了一大批在国内外信息安全领域有相当影响的高水平人才。

近几年,保密技术与管理方面也引起了相关部门和学者的极大关注和重视,多所高校的硕士、博士点都有相关研究方向,对保密技术及保密管理的理论、技术及应用等方面都有一定的研究成果,取得了一定的进展。同时,相关部门在实际工作中,也积累了保密技术与管理方面的宝贵经验。这些都为保密技术与管理的发展和相关人才培养工作的开展打下了坚实的基础。然而当前情况是保密与信息安全的专业性人才十分稀缺,与社会的日益增长的需求形成鲜明对比。一方面,信息安全的研究远远落后于信息网络的发展速度,我国的情况也是如此。大量软硬件依靠进口,加上国内信息安全研究起步晚,投入少,研究力量单薄,更加大了我国的信息安全技术与国外信息安全技术的差距。目前国内的研究机构、公司正在加紧信息安全基础研究、技术产品开发及相关服务,许多大学、研究所也成立了相关的教研室、实验室。当然,要迅速提高我国的信息安全水平,除了国家加大投入力度与积极引导外,还必须要壮大研究队伍。另一方面,由于对信息资源的争夺日益激烈,使得保密重要性日益突出。目前,我国的保密技术和管理水平较低,与形势的发展很不适应,使得秘密信息的安全得不到有效保障,严重削弱了保密工作的基础。尽管国家对保密工作十分重视,也取得了不错的成绩,但从总体上看,保密工作,尤其是其中保密管理的起步较晚,缺乏合理的管理体制、健全的管理制度以及科学的管理措施,因此普遍存在重宣传、轻管理的不良倾向,同时存在着保密工作制度陈旧、防范措施薄弱等问题。这种状况下,保密技术和管理的方法均有待于探索和提高,迫切需要保密管理方面的专业性人才。由于保密和信息安全的不可分割性,使得既懂保密又懂信息安全、既掌握技术又掌握管理方法的复合型人才更是被迫切期待。

在当前的严峻形势下,国家对保密与信息安全技术与管理方面人才的需求量极大,尤其是政府、国防、金融、公安和商业等部门,按照当前信息化发展的状况,社会对保密与信息安全技术与管理专业人才的需求量达几十万人。然而,据有关部门统计,国内目前从事信息安全的专业人才只有3500人左右,并且大多分布在高校和研究院所,并未直接投身到保密技术工作与相关管理工作前沿。作为国家国防建设和科技建设的主力军,国防科技工业系统的保密技术和管理工作更是成为国家该项工作的重中之重,据调查,国防科技工业系统内从事保密安全与管理工作的人员普遍存在学历层次不高、专业人员稀缺并缺乏专业技术培训的问题,其中本科学历以上人员不足总人数的1/3,参加过专业培训的人员仅占总人数的52%,同时存在专职人员稀少、多为人员兼管的现状。以上分析显示,保密技术与管理方面专业人员存在着严重的供不应求,迫切要求提高保密技术与管理人员的整体素质和专业技术水平。要解决供需矛盾突出的问题,必须加快保密信息安全技术与管理人才的培养。

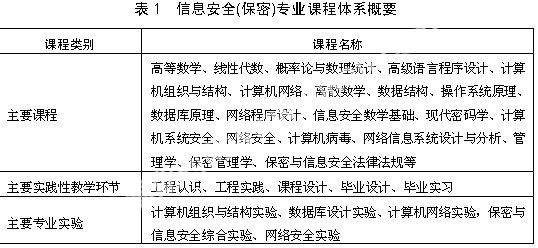

2信息安全专业增设培养保密人才的课程要求

保密和信息安全之间存在着既不等同又相互依存的关系。一方面,保密不同于信息安全的保密性属性的定义,保密在信息系统中的要求不仅包括信息系统各个组成的要求和对涉密信息系统涉及的人员要求,还包括涉密信息系统的建设、组织、运行和维护等各个阶段的要求;另一方面,涉及国家秘密的信息系统安全问题直接对国家秘密产生影响,在强调信息安全和保密时,通常是将保密作为安全策略的一部分而不仅是信息保密性指标。作为安全策略,保密是信息系统安全的功能性和管理性的保障。保密和信息安全的保密性具有相互依存的关系,因此不能把保密和信息安全独立分割对待,无论培养保密人才还是信息安全人才都不能独立进行,它们应是相互联系的有机整体。对保密与信息安全人才的培养目标可定位于:培养掌握保密与信息安全的基本理论与方法,具备计算机科学与技术、网络技术、管理学等方面的专业知识,熟悉法律法规,运用所学知识与技能去分析和解决相关实际问题,具有较高的综合业务素质、较强的创新与实践能力,能够在国防科技工业、信息产业以及其他国民经济部门从事保密与信息安全研究、应用、开发、教学、管理等工作的高级工程技术人才。综上所述,信息安全专业应注重保密人才的培养,课程体系可涵盖主要课程、主要实践教学环节和主要专业实验等,具体内容如表1所示。

3实践平台建设

以我校(哈尔滨工程大学)保密与信息安全工程本科专业的实践环境建设为例,实践平台主要划分为两大部分:校内实验室建设和校外实践环境建设(实习基地建设),如图1所示。其中,校内实践环境建设包括“网络与信息安全综合实验室”建设和“保密技术与保密管理实验室”建设,校外实践环境建设旨在建立2-4个本科生实训基地。

图1 实践环境建设规划图

此专业的人才培养将依托计算机科学与技术学科(专业)进行。计算机科学与技术学科(专业)的实践环境、师资队伍和课程体系比较完善,依托这些软硬件资源,可以满足此专业在计算机科学与技术知识结构方面的需求。对于保密技术与管理、计算机网络、信息安全等方面知识结构的实践教学可以按照“两个实验室,三个平台”进行建设。“两个实验室”指“网络与信息安全实验室”和“保密技术与保密管理实验室”;“三个平台”指支持计算机网络课程群的实践平台、支持信息安全课程群的实践平台以及支持保密技术与保密管理课程群的实践平台。

3.1网络与信息安全实验室

网络与信息安全实验室可分为计算机网络实验和信息安全实验,实验分组人数可按照实际情况进行划分,计算机网路实验可不受网络拓扑的限制,因此,该实验室的网络布局应首先满足信息安全实验的要求。如图2所示,网络与信息安全实验室网络拓扑主要涵盖如下几个基本区域:服务区域(邮件服务器、公开密钥体系服务器、靶机等)、内部网络区域、公网区域、隔离区域(DMZ)等,可根据信息安全实验内容的具体要求进行灵活划分。

图2 网络与信息安全实验室拓扑图

网络与信息安全实验室可支撑计算机网络实验平台和信息安全实验平台,具体内容如表2所示。

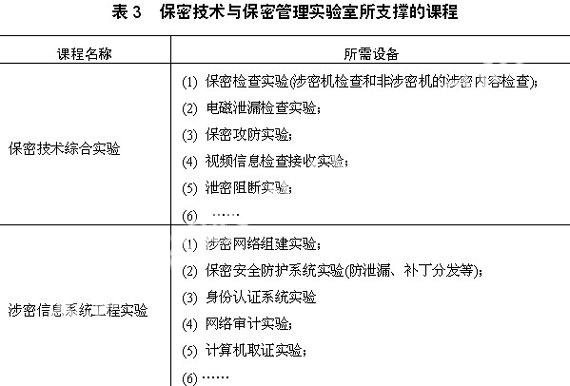

3.2保密技术实验室

保密技术与保密管理实验室的主体是一个保密技术与保密管理实验平台,包括一个小型的保密网络(参见图3),必要的保密检查和保密防护硬件、软件和系统,主要完成保密类实验课程的教学,其可以支撑的课程如表3所示。

图3 保密技术与保密管理实验室网络拓扑

4结论

保密技术和保密管理高层次人才已经是我国重要安全部门急需的对象,培养保密人才势在必行。综合国内外学科专业情况,结合当前的信息安全本科专业,本文从人才需求分析、课程设置以及实践平台等方面提出了几点建议,希望能够对当前高校培养保密技术与管理人才有所益处。

参考文献:

[1] 陈尚义,周显敬,王文宇. 电子文件保密技术的现状和发展趋势[J]. 网络安全技术与应用,2008,(4):80-81.

[2] 吕永红,孙麟. 从“艳照门”事件看计算机保密管理[J]. 保密工作,2008,(3):55-55.

[3] 彭敏. 防信息泄露:下一轮安全热点[J]. 软件世界,2008,(3):68-68.

[4] 楚涛. 基于涉密网络的主机审计技术研究与设计[J]. 飞机工程,2007,(2):42-45.

[5] 范毓林. 涉密计算机系统的安全管理[J]. 科技信息:学术版,2006,(09X):19-19,10.

[6] 胡进峰,郭静波. 一种破译混沌直接序列扩频保密通信的方法[J]. 物理学报,2008,(3):1477-1484.

[7] 叶敏. 网络环境下科技期刊保密管理机制的建立探析[J]. 南京理工大学学报:社会科学版,2008,(2):102-104.

[8] 李毅. 一种新的一次性公钥系统[J]. 计算机工程,2008,(7):168-170.

[9] 郝东白,严芬,黄皓. 涉密计算机监控与审计系统的设计与实现[J]. 计算机工程,2008,(6):276-278,280.

[10] 郝文江,李豫霞. 基于计算机技术对涉密信息的保护[J]. 通信技术,2007,(12):241-243.

[11] 黄小红,贺小军. 物理隔离:防范涉密计算机网络入侵的手段[J]. 华南金融电脑,2007,(9):77-78.

[12] 刘旻. 一种涉密移动存储介质监控系统的设计[J]. 国外电子元器件,2008,(3):20-23.

[13] 吕立波. 涉密计算机信息系统电磁泄露问题与对策[J]. 网络安全技术与应用,2007,(5):38-40.