从成长到胜利

胡 牧

关键词:成长 胜利 十七年 革命英雄主义电影

摘 要:运用结构主义叙事学的理论分析和总结“十七年”革命英雄主义电影叙事模式的具体特征,勾勒出英雄人物形象在“十七年”电影中的成长过程以及最终成长为英雄的内在机制,探讨英雄叙事与主流意识形态的内在一致性和其现实虚幻性,分析英雄话语在电影叙事流程中如何参与到英雄神话叙事的建构中,并最终形成当时叙事的主流形式。

一、关于英雄的叙事

“革命”是“十七年”电影总的主题。在这一总的主题下,“十七年”主流电影衍化出“拯救”“成长” “改造”“转变”等多个二级主题。笔者受普罗普对俄罗斯民间故事的研究把数量众多、千差万别的民间故事分为准备、纠纷、转移、对抗、归来、接受六个叙事单元和他总结的三十一种叙事功能{1}的启发,试将新中国“十七年”革命英雄主义电影大体上分为五个单元,23种叙事功能:

单元一,英雄受阻(难):

功能1.个人遭受暴敌的蹂躏和失家/2.现实困难压在英雄身上/3.个人愿望暂时无法实现/4.英雄身上存在缺点

单元二,遭受变故:

5.坏人欺压英雄/失家/6.同志的牺牲

单元三,英雄成长:

7.英雄离家/8.英雄入伍/9.在斗争中提升思想和认识/10.英雄获得一个有神圣力量的引导者或帮手/11.英雄对这位引导者或帮手做出积极反应/12.英雄接受引导者或帮手的教育/13.英雄进入革命的角色和场景

单元四,对抗:

14.英雄与敌人斗争/15.坏人被击败或被消灭/16.此前的受难和仇恨得到补偿/17.英雄或帮手牺牲的悲剧性被胜利冲淡/18.战斗任务的阶段性完成

单元五,英雄的命名:

19.英雄归来/20.英雄入党/21.英雄遇到困难/22.英雄战胜挑战或以自己的牺牲来完成任务/23.英雄

正式获得命名

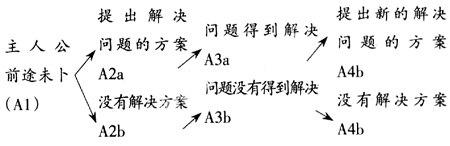

克罗德·布雷蒙以呈现叙事表层逻辑线索为主要目的,认为一部叙事性文本,是一个不断二分的枝行结构{2}:

依照克罗德·布雷蒙的理论,叙事所设置的最初情景是主人公——我们也可将其置换为元社会——面临某种问题和困境,由此生发出叙事得以推进的两种可能:试图去解决问题,取得胜利(成功);或问题无从解决,文本所呈现的只是人的一种困境或困惑(悲剧形态)。就布雷蒙的叙事链A1-A2b而言,故事在其开始便意味着结束,这条路径在十七年电影的叙镜中是不可能存在的。电影作为大众艺术,它总是富有思想教育性和提升人的精神层次的功能(尤其在“十七年”更是如此)。因此,影片的叙事必然顺着A1-A2a-A3a的路径发展,叙事逻辑在此达成了一种社会的表意实践。我们可以把《红色娘子军》中主人公吴琼花开始面临的问题和困境理解为元社会,由此引出了叙事的两种可能:努力去解决问题,走出困局,或问题无从解决。“十七年”革命英雄主义电影无疑会选择第一种叙事的可能。我们再参照结构语义学家格雷马斯对动素模型的研究,就可大致清楚革命英雄主义电影的主要人物关系:

发出者 / 主体 / 接受者

敌手 / 客体 / 帮手

在《红色娘子军》中,接受者的代表就是吴琼花,备受大地主南霸天凌辱而思报仇的“女奴”,因红色娘子军党代表洪常青的引导,吴琼花成为主体 / 英雄行为的受益者。吴琼花因此一步步走上革命道路,思想认识不断提高。联系着我们对普罗普角色 / 行为范畴的讨论,我们将看到,如果发出者与接受者是同一个象征正义与光明的元社会,而敌手是黑暗凶残的恶势力,那么我们可以大致断定这一叙事影片属于经典的主流叙事的范畴,而主人公——叙事文本中的主体,必定是具有代表功能、教谕引导功能、模范功能、解救功能、献身功能的经典英雄。在《红色娘子军》中,吴琼花本是一个“女奴”,为象征电影文本中的元社会:还未加入革命者队伍,是“失家”和报仇心切的“愤青”。

但该影片的经典叙述之处正在于吴琼花终于加入了红色娘子军,并逐渐成长,成为继承洪常青革命遗志的英雄,得到了元社会——革命话语的认可,归入正统、典型英雄的行列。

罗钢先生认为:“结构主义叙事学家们的理想是,通过一个基本的叙事结构来观察世界上所有的故事,他们的设想是,我们可以从每一个故事中提取出它的基本模式,然后在此基础上建立一个无所不包的叙事结构,这就是隐藏在一切故事下面那个最基本的故事。”③这里所谓的“最基本的故事”即叙事文本中所存在的或显或隐的故事结构形态,包括故事的开端、发展和结局等成分及其组合。结构主义叙事学给我们的启示是故事的叙事结构可以从具体的文本中抽取出来,去阐释与之相类似的文本叙事结构。当我们把“十七年”电影中的英雄叙事看成是一种具有独立美学意义的结构时,我们看到的将是某一特定时代规范下的不同影片的共通之处,它启示着我们在深层结构上来打量一部影片,有利于改变我们已有的印象式的、道德化的、模式化的、政治化的批评定势。

二、还是赞歌的时代

电影界对“革命英雄主义”的弘扬,有两个明显的积极意义:第一,在中国电影史上,从来没有过这样规模宏大、激情如此高涨的有关“革命英雄主义”的银幕表现,虽然人物塑造存在单一化、平面化、模式化的缺陷,英雄人物的塑造不要说横向地放在中国整个美学思潮中来看,就是放在中国电影美学思潮发展的纵向来看,也有“狭窄化”的表现,但它确实为中国电影史树立了一个范型、一个文化现象。第二,这一次的电影实践与文学文本创作是同行的,两者相互影响,相互促进。许多导演,如谢晋、水华都历经新旧两个时代,《青春之歌》、《红旗谱》、《早春二月》等影片在创作实践上的追求和文学文本上的表述几乎是一致的。如果要考察“革命英雄主义”电影的特色,那么有一点是不能回避的,那就是它和意识形态的紧密联系。英雄叙述的主体性主要通过叙述主体来呈现。相应地,人物主体符号化。叙述主体介入、参与到对历史精神的重构之中,这种介入激情,与其说是为了展现时代风貌和历史真实,不如说来自叙述主体的主体介入,是导演(叙述者)在意识形态束缚下,话语欲望由压抑到自觉。最终,叙述模式影响到人物形象的塑造,叙述主体取代人物主体,人物沦为空洞的符号。革命英雄主义电影的主体性更多呈现在叙述主体的主体性上。对叙述者而言,历史不过是一个既定客体,同时也是一个有待“二度创造”的客体,是导演立足现实与过去的对话。导演在“讲述话语的年代”和“话语讲述的年代”的双向互动中,露出了自己代时代立言的声音和价值观。因此,导演们无心去呈现清晰的历史流程,而是充分发挥想象与虚构的自由,把对“现实”“政治”的理解渗透到对“英雄”的重新叙述与再度编码中。在革命话语中,英雄主要是通过战争出场的。中国电影对战争普遍持功利态度(歌颂英雄人物),而非反思态度。它不是表现个人英雄或群众力量,就是展现党(空洞的能指)的伟大以及强大的凝聚号召力量,很少有对战争背后的人性问题进行深刻反思的情况。如《董存瑞》、《小兵张嘎》、《闪闪的红星》、《上甘岭》等基本上是一个表现模式。而在西方电影诸如《西线无战事》、《这里的黎明静悄悄》、《乱世佳人》中,或用年轻生命的凋谢、爱情的毁灭、个人遭遇来控诉战争;或用人性、亲情的异化与泯灭来揭示战争的非人性,如《伊凡的童年》、《猎鹿人》、《现代启示录》;或用人性之爱来质疑、反观战争的现实目的,如《辛德勒名单》、《美丽人生》、《钢琴师》;或用战争的荒诞性来消解战争的虚假性,如《锅盖头》、《实尾岛风云》、《天堂此时》。此外,西方文艺中塑造的英雄神话侧重于叙述英雄对个人命运的挣扎和把握,而中国英雄神话则较多指向集体(民族)的大利益,英雄个人的叙事退居次要或隐匿不见。