跨越千年话建窑

榕 青 建 安

地处福建北部的建阳市水吉镇后井、池中村一带,在方圆两公里、面积几十万平方米的丘陵地带,自中晚唐起,开始筑窑烧造以碗、碟为主的粗青瓷;五代之后,烧造以黑、褐釉为主的茶碗。

北宋时期仁宗庆历年间(1041~1048),福建人蔡襄(1012~1067)接任福建路转运使,在当时的“御焙”一“北苑”(位于今福建省建瓯市东峰镇凤凰山麓焙前村)监制“贡茶”。他不但向朝廷敬奉了较宋太宗在位时期(976~997)的龙、风团茶更精致的新产品“小龙团”,还将福建民间茶农的“斗茶”技艺、“点茶”时“最为要用”的建盏等,一起引进了皇宫。同时,经蔡襄生花妙笔之手,继唐代陆羽的《茶经》(764)之后,又有一部茶书经典——《茶录》问世(1050)。此后,京城的文人、士大夫“饮”茶、“斗”茶成风,引发宋代众多名人的诗文推崇,终使嗜茶、爱茶的宋徽宗(11D0~1125在位)写下千古帝王的绝唱——《大观茶论》(1107),为每饼值4万钱,用“银丝雪芽”制作的茶饼“龙团胜雪”,写下了需用“盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其焕发彩色也。底必差深而微宽”的建盏,催化了点茶、斗茶的饮茶文化并使其达到极致水平。由此,远离帝王宫苑的偏远山区“建州”,因烧造“宜黑盏”的黑釉兔毫茶碗,以“建窑”扬名海内外,由一个默默无闻的民窑,成为有“供御”“進瑾”(即“进盏”)产品的名窑,同时也促进其窑业技术突飞猛进,质量与数量都达到鼎盛,成为我国宋代名窑之一。

南宋晚期,由于饮茶风气开始转变,市场不再追捧黑釉盏,建窑的生产规模从鼎盛期滑向衰落,不得不改烧青白瓷,直至元代初期,终于熄灭了燃烧达五百余年的熊熊窑火。

明代开始兴起新的饮茶方式——撮泡法,使得茶味和茶具发生了天翻地覆的变化。以往林林总总、精益求精的茶具被废弃不用,极富盛名的建窑黑釉盏也似被罢官免职,受到冷落,人们开始偏爱白玉般的茶具,认为“可试茶色,最为要用”(明·屠隆《考槃余事》)。骚人墨客又开始了新一轮的文人茶艺,建盏逐渐被淡忘于世俗。

直至清末,有人在建窑的废墟上拾到刻有“供御”字样的建盏残片,陈浏的《陶雅》一书(1910)才出现有关“建安所造”,“底上有阴文‘供御楷书二字”等等的考证。受日本《犬枭》杂志《天目茶碗考》一文影响的美国人詹姆士马歇尔普拉玛,于20世纪30年代(1935)率先到建窑调查、采集标本,收购建盏和窑具,并悉数运至美国密西根大学。普拉玛去世后,1972年日本出光美术馆将收藏在密西根大学Ann Arbor美术馆内的这批建窑资料加以整理,编辑出版了《TEN MOKU——A Study 0f the Ware ofChien》一书,成为近代研究建窑和建盏的经典著作。

大面积的发掘再现建窑的漫长兴衰史

我国自上世纪50年代开展文物普查工作,对福建省建阳地区曾多次进行田野考古调查,发现了在水吉镇后井、池中村一带的宋代古窑址群,采集到刻有“绍兴十二”字样的匣钵残片,为建窑生产年代提供了实物证据。

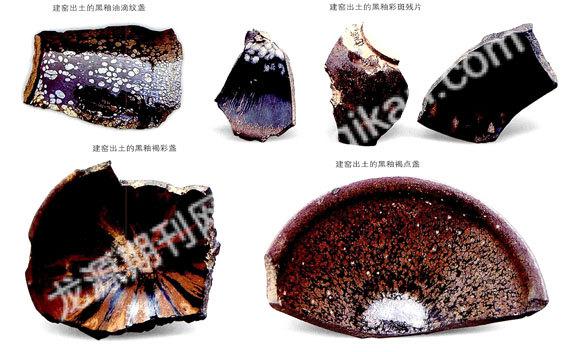

20世纪60年代(1960)至70年代(1977),厦门大学和福建省博物馆都对建阳县水吉镇的芦花坪窑址进行了小面积的发掘,发现黑釉盏片、刻划“供御”字样阴文的黑釉残片以及印有“進璜”字样阳文的垫饼等,清理了一座残长56米的龙窑,肯定了烧造建盏的地点,证实了出土的建盏除了在形制、胎质、釉色等方面与以往调查、发掘及相关文献资料相符外,还确定了黑釉盏是在龙窑烧造的。

1989年至1992年,中国社会科学院考古研究所与福建省博物馆联合对建窑遗址进行了第三次的大面积考察,对庵尾山、源头坑、大路后门山、营长墘等窑址分别进行考古发掘,总计发掘面积达两千多平方米,揭露了10座龙窑窑基,出土大量瓷器、窑具标本,较清晰地揭示了建窑的历史及发展轨迹。

遗址发掘出土的资料显示,庵尾山是建窑最早时期的窑址。根据不同地层出土的不同遗物分析,烧窑年代可追溯到唐代中、晚期至五代晚期或北宋早期。庵尾山窑址发现的窑炉长达70米以上,如此长度的窑炉在唐代也是罕见的,可见当时的建窑已经有较高的烧窑技术与生产能力,这为宋代出现百米龙窑的构筑及烧窑技术的提高奠定了基础。观察庵尾山五代晚期或北宋早期窑址出土的烧黑釉器使用的匣钵,显然此时的装烧技术已经进入了新阶段,即由烧粗青瓷的阶段转向专烧黑釉器的年代。

源头坑与大路后门山窑址,都是北宋晚期至南宋早期专烧黑釉盏的龙窑。由于出土黑釉盏的器形、釉色和纹饰与芦花坪窑址出土的标本相似甚至相同,没有明显的变化,估计二者的年代相去不远。因为还采集到印着“新窑”字样的垫饼,其相对芦花坪窑址的生产年代有可能稍晚些,为北宋晚期至南宋早期。

大路后门山发掘的四座龙窑遗址,其中两条龙窑的长度都达百米以上,现在还可以看到已经保护起来的一座龙窑沿坡而上,长达135.6米,宽1~2.35米,其规模可居中国古代龙窑之榜首。由此可见当时建窑的窑炉建筑、烧窑技术、维修工艺水平之高。根据窑炉的结构、窑室的高度及匣钵数量的估算,这样的龙窑一次装烧碗、盏的数量就可达到十余万件,可见其规模之大,完全是应当时饮茶市场的需要而大批投入生产的。

在大路后门山一号窑址的中段部位出土的两件匣钵里,发现内底印有“進”字样的垫饼,窑旁堆积里也发现有刻着“供御”铭的碗底和有“供御”“進璜”字样的垫饼,证实了此窑曾经烧过作为贡品的建盏,而当时的窑工们是将它们放入龙窑中火焰最好的窑位,可见作为贡品的建盏并非是某个龙窑专烧的,而是分别在几个龙窑之中的最佳窑位搭烧的。须知,建盏的胎土与釉药含铁量很高,必须在12501350摄氏度的高温下产生液相分离,并且与烧成气氛、冷却制度密切相关,正是如此才造就了黑釉茶碗上各种色彩的兔毫、油滴、窑变的天然纹样,可以说,每个建盏都是别具一格的。大路后门山窑址还出土了一批带褐彩斑纹的黑釉盏,纹饰大致有文献中提过的“鸟羽”“鸿爪”“瓜皮”“指痕”等。这些纹饰使得黑釉盏的色彩更加绚丽多彩,体现了建窑窑工们的高度智慧和高超的工艺水准。

营长墘窑址发掘的两座有叠压、打破关系的龙窑(6号、7号窑),从保存情况看,估计二者的时间不会相距太久。根据出土青白瓷的器物形制及装饰纹饰、装烧工艺作比较分析,初步推断其生产年代为南宋晚期至元代早期。被6号窑叠压、打破的7号龙窑,结构与大路后门山的龙窑相同,窑内出土物全部为黑釉盏,圆口小盏的数量最多,也有束口和撇口的碗;另有数量极少的刻有铭文“供御”和“進”的垫饼,与大

路后门山的窑址及出土遗物作比较,生产规模显然已经走向衰落,推断它的生产年代应为南宋晚期。黑釉建盏的品种停烧于南宋晚期,缩小规模的窑炉继之烧造青白瓷,待炉火完全熄灭大约是在元代初期。

大面积发掘建窑遗址的意义在于提供、再现建窑的发展、兴盛、衰落的漫长历史;人们从实物证据人手,调查、考证文献资料提供的曾经有过的史实。

窑火灰飞烟灭、窑场消停沉寂后的建窑遗址,山峦连绵、芦草遍野,但有的地方依然能够看得到匣钵和黑釉残片堆积如山。近些年来,在人们重新认识建窑的名气后,随着民间收藏热的升温,受利益的驱使,盗挖者们频频光顾,使得窑址的表面疮痍满目,其文物保护面临的形势堪称严峻。目前,建窑已列入国家的大遗址保护计划,期待不久的将来,将以其真实、科学保护的面貌展示给世人和子孙。

全世界只有日本接受了宋代的饮茶方式并且保留了最多、最好的建盏

如果说考古发掘的发现和传世的文献、诗画反映了建窑当年的辉煌,那么海内外的建盏精品收藏则大开了人们的眼界。

国内的建盏收藏,当属福建博物院的考古出土标本最为丰富。

国内各大博物馆如国家博物馆、故宫博物院,上海博物馆、各个省博物馆以及台湾的台北故宫博物院、历史博物馆、鸿禧美术馆等也有一些建盏收藏,但精品不多。私人收藏的情况笔者不甚了解,记得若干年前在广州市博物馆举办过一个私人收藏的建盏展览,有百余件展品。香港收藏家杨永德曾经在广州办过的《黑釉瓷》展也有建盏展出。香港其他的私人收藏展以及古董店里也能见到一些较好的建盏。在福州、武夷山、建阳等地的花鸟市场也曾见有不少建盏出现,当然其中的真伪未辨。

在国外,有前文提到的美国密西根大学Ann Arbor美术馆的收藏,哈佛大学博物馆曾经举办的黑釉瓷展也有建盏展示;英国不列颠博物馆、法国巴黎的吉美博物馆里都陈列有建盏;东南亚地区所见的建盏则很少。

众所周知,拥有最丰富、最完整的建盏精品当属日本的博物馆、美术馆。由于有400多年历史的日本茶道,从中国引进建盏作为普及饮茶文化的开启,至今仍将建盏作为茶道具的高级艺术品;古代日本的贵族、大名世代相传,保存了在中国久已失传的一些建盏品种;现在日本仍有许多博物馆、美术馆和大学的学者们以及陶艺家、收藏家将其作为研究课题,关注中国方面陶瓷考古发现与研究的进展情况。改革开放以来,学术交流活动兴起,日本京都茶道资料馆的资深学者多次到福建省博物馆(现改称福建博物院)联系洽谈,终于1994年10月开始先后在日本的京都、热海两地首次举办了《唐物天目-福建省建窑出土天目与日本传世天目》特别展,由福建省博物馆提供建窑出土建盏和福建其他建窑系窑址的黑釉盏标本,与日本九家著名的博物馆、美术馆收藏的精美建盏(日本展出的建盏为有历史档案的传世品),以及韩国新安沉船打捞的建盏等共同展出;同时还举办了相关的国际学术研讨会,出版了图录与论文集。该特别展历时三个月,轰动了全日本。特别展的内容、形式和学术成果都是空前的,深刻影响到至今的建窑研究。

在《唐物天目》特别展上同时展示的有韩国新安沉船出水的建盏(1976年,在韩国新安海域打捞了一艘中国14世纪前半期的元代沉船,该发现当年曾震动世界)。在主办方精心布置的展室里,这些沉寂异域海底近600年的建盏,器形有束口、撇口,釉色为黑与褐色,纹样是形状不一的兔毫斑,盏外壁垂釉如滴珠,露胎处为铁足底。虽然海水的侵蚀使釉面的光泽有些黯然,但是建盏的独特之处和艺术魅力还是令人一目了然。有的建盏口沿还镶着银、铜扣,这是在中国晚唐、五代就流行的工艺,为的是弥补口沿露胎处的芒涩缺陷,也是富贵人家的讲究和做派。为了盛放这几件建盏,元代细心的主人还为之定制了圆形木盒,可见是如何宝贵。这批为数不多的建盏,在建窑炉火熄灭近一百年后漂洋过海,身价已经是接近古董了。其时,南宋皇权已经土崩瓦解,蒙人彪悍的作风哪里还容得精致讨巧的“点茶”“斗茶”,国人也逐渐淡去了对黑釉的垂青、重用。曾经“供御”的建盏已流落世间,那些普通的建盏也四处流散。真所谓“道不行,乘桴浮于海”,有心人把它们作为古董、艺术品运往海外落脚。不曾想大海无情,使其坠入海底,默默无闻数百年。如今,它们又幸运地为今人提供了当年历史的诸多信息。根据日本古代文献,出现“建盏”名称的记载是在镰仓时期(1192~1333),当时高官金泽贞显(1278~1333)因为想念京都流行的茶事,特意致信称明寺的住持剑阿,请求借建盏喝茶及嘱咐儿子要尽快在京都购置唐物茶具。此后,有关建盏的记录不断增多。直至15世纪末,日本幕府第八代将军足利义政的侍从们写下了《君台观左右帐记》(《茶道古典全集》第二卷,日本淡交社,1977),其中清晰地记载了将军拥有的“曜变”建盏“可值万匹之物的世中之宝”。到目前为止,全世界只是日本收藏有三件,其中堪称“天下第一碗”的是日本静嘉堂文库收藏的“稻叶”曜变建盏,其斑斓绚丽的色彩及梦幻般的纹饰摄人心魄。该文献还记载了“油滴”建盏被封为“第二重宝”,“数量上比曜变更多见于世”。这类品相的建盏,在我国收藏品中实为罕见,特别是“曜变”的品种,成千上万的标本中目前也难寻觅它的倩影。

古代日本在派出遣唐使以前是没有饮茶习俗的。平安时代的日本(784~10世纪中)接受的是唐朝饼茶煮饮文化,但仅局限于天皇、贵族和高级僧侣之间;镰仓时代的寺院受宋朝抹茶点饮法的影响,将饮茶作为济世灵药,在此期间也已出现达官贵人向往着用建盏饮茶;到了室町时代(1333~1573)初期,新兴的大名和武家对唐物的追求成为时尚,建盏成为日式斗茶的重要茶器;作为贵族的将军们不甘寂寞,改造日式的住房结构,将进口的唐物作为书院的装饰,建盏被高高地放在特别设计的多宝槅上以供观赏。1438年3月,日本幕府第六代的足利义政将军(1394~1441)在其府上用天皇赏赐的兔毫盏,请后花园天皇(1428~1470在位)到放着许多唐物的书院饮茶。到了第八代足利义政将军的时代(1436~1490),饮茶成为以鉴赏唐物为主的活动,大茶人村田珠光(1423~1502)做了足利义政将军的茶道老师,将饮茶文化上升为追求“禅茶一味”的境界;有了将军府的背景,他的名声大噪,因此收了众多的弟子,扩大了饮茶在日本的影响,成为日本茶道的开山创始人。

为何全世界只有日本接受了宋代的饮茶方式并且保留了最多、最好的建盏和中国其他窑址生产的黑釉茶盏?历史的原因是错综复杂的,但其中海上交通是重要的途径之一,它将中华文明带入日本列岛,影响着古代日本的政治、思想、宗教、艺术、生活的各个领域。在古代日本,崇尚中国文化、向往中国文物,在皇宫、贵族、将军大名之中是历代承传的。根据日本考古发掘、中日交往、贸易和茶文化交流的资料,建盏在12世纪前半期就进入日本,中国流行的使用建盏点饮喝茶的风气也同时传到了日本。但直至中国点饮茶风衰落,建窑停产,日本的点饮茶风才轻轻吹起,建盏的身价随着点饮茶风的高潮才渐渐水涨船高,直至14世纪成为珍品,“日本出现了争相收藏、鉴赏、转卖建盏的文化现象”。新安沉船上的建盏,就是一个实例。

通过丰富的考古资料,历代保存的文献资料,海内外的建盏收藏,近几十年各国各地不断发现的沉船信息,特别是与海内外学术交流的机会,了解建盏在内地与海上陶瓷之路的旅程,认识海外接受中国文化影响的程度,使得今日的人们有可能跨越千年时空,揭开建窑兴衰的尘封历史,认识古代窑工的智慧和技能,了解建盏在“海上丝绸之路”留下的足迹,弘扬中华文明给异国带去的深刻影响。