改革物理实验教学培养学生创新意识与实践能力

张艳娜

新课程的一个重要理念是注重科学探究,提倡学习方式多样化。科学探究包括以下几个要素:提出问题、猜想与假设、设计实验、进行实验、分析与论证、评估、交流与合作。科学探究的过程需要运用具体的方法,物理实验作为物理学科开展科学探究的重要思想和方法,是学生科学素养形成和发展的基础和组成部分。因此加强科学探究,特别是在高中物理课程中,运用科学探究的思想改革物理实验教学,使科学探究落到实处,能有效地提高学生的科学素养、创新意识和实践能力。本文从5个方面探讨如何在物理实验教学中落实科学探究的课程目标,培养学生创新意识、科学探究能力和实践能力。

利用课堂演示实验进行方法教育,让学生

学习科学探究的思想方法

课堂演示实验是教师结合课堂教学内容的需要,用演示的方法进行的实验教学,是一种直观的教学手段。它是教师讲解物理学概念、规律的基础,也是培养学生思维能力、观察能力,掌握科学方法的有效途径。通过演示实验进行方法教育,不仅能让学生学会如何确定实验的步骤,掌握一些基本的实验技能,更重要的是引导学生学习实验设计的思想,研究物理问题的实验方法,为培养他们的物理创新能力打下良好的基础[1]。

如初中学生在研究“导体电阻与哪些因素有关”的演示实验中,实验的要求是定性的,通过用保证电压U一定用电流强度 来比较电阻R的大小,让学生体会到“控制变量”“间接测量”进行实验是中学阶段的一种重要方法。在教师的演示实验中,学生还可以潜移默化地学习到如“以大量小”“叠加法”“放大法”“替代法”“比较法”和“验证法”“模型法”以及用图象处理实验数据等探究物理问题的重要方法,在以后的学习中就能自主灵活地运用这些方法,培养探究意识。

在多种实验方案的设计、讨论和辨析中

培养学生的科学探究能力

在高中电阻定律的学习中,引导学生在初中定性研究“导体电阻与哪些因素有关”实验的基础上深入探究定量关系,学生可以根据控制变量的方法提出设计方案,也可以提出一些具体问题,自己设计实验方法进行实验。这里介绍一个案例。

形成猜想和假设

1)有n条材料相同、长度相同、截面积s相等的电阻丝串联在电路中,设每条电阻丝的电阻为r,请推导出这些电阻串联的总电阻R的关系式。(根据串联电路的特点,R=nr,又由于电阻丝的总长L=n ,可得:R/r=L/l)

2)有n条材料相同、长度相同、截面积s相等的电阻丝并联在电路中,设每条电阻丝的电阻为r,请推导出这些电阻并联的总电阻R的关系式。(根据并联电路的特点,R=r/n,又由于电阻丝的总截面积S=ns,可得:R/r=s/S)

3)根据上面推演的关系式,可能提出什么样的猜想?(电阻丝的电阻与其长度成正比,与其截面积成反比)

设计实验因为这种关系是在给定的特殊条件下推导出来的,还没有证明是否具有普遍的意义,所以需要用实验来验证。为了设计实验,引导学生思考以下问题。1)需要验证的假设是什么?R与L和S的定量关系;2)怎样测量电阻R?应用欧姆定律。3)怎样选择和设计技术方案?学生与教师共同讨论,设计和选择一定的技术方案。

方案1控制电压相同,分别改变导体的长度、截面积和材料,比较电流强度,如同初中物理实验中的方案。

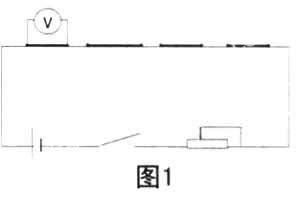

方案2控制电流强度相同,比较不同长度、截面积、材料的导体的电压,电路如图1所示。

方案3测量电流、电压,用伏安法计算出导体的电阻,研究电阻与导体参数的关系。

方案4替代法测电阻,即用电阻箱替代待测电阻,在其他条件不变的情况下,调节电阻箱电阻,使替代前后的电流相同。

通过引导学生设计、选择实验方案,既体现了科学探究的思想,也是学习实验设计方法的过程,如间接测量的方法、控制变量的方法、等效替代的方法等。由于课堂上受时间的限制,一般只选择众多方案中的一种,不一定是最好的一种,而只是较可行的一种。最后学生从诸多的实验器材中选择恰当的实验器材来进行实验。从设计实验方案到确定实验器材,学生经历一个从发散到聚合的思维过程,学生在探究中体验科学方法的运用,这对培养学生的创造性思维和科学探究能力有着独到的作用。教师应认真体会,提高认识,并努力挖掘有关素材,以有效培养和提升学生的科学探究能力。

变部分演示实验为随堂学生实验,让学生

感受科学探究的乐趣,培养实践能力

将一些演示实验改为随堂学生实验,尤其是探索性实验,可以增加学生动手和合作交流的机会,有利于提高观察和实验能力。如在学习电磁感应现象“探究电磁感应的产生条件”这节课时,课堂上在各组讨论提出电磁感应产生的可能条件后,让学生利用实验台上的大量仪器进行探究。教师有意识地引导学生进入科学探究的情景中,让他们亲身体验探索新知识的过程,在实验和观察基础上通过抽象思维和逻辑思维,和同组同学概括得出产生电磁感应的条件,达到理性认识,使自己成为“发现者”或“成功者”。这样探索性的学生随堂实验,使学生经历与科学家相似的探究过程,亲自参加问题的提出、假设、实验设计、进行实验及交流与合作等实践过程,既达到开拓思维、交流合作的目的,又使学生的能力在实验中得到加强、训练,充分体现科学探究的乐趣,领悟科学的思想和精神。这对于培养学生实事求是的科学态度,养成同学间交流与合作的良好习惯,以及发展实践能力都有着非常重要的作用。

再如,在课堂演示弹簧振子做简谐振动的基础上,可以引导学生随堂探究“研究弹簧振子的周期和小球质量的关系”,培养学生分析和处理实验数据的能力。要求学生在测出若干组数据后列表,通过在坐标纸上描点,做出拟合曲线,用相应的函数表达这条曲线。在这个实验中,学生事先并不知道它的图象是什么样的,只是在看到这些点的分布和走向之后,才意识到也许能用某个二次函数来近似地表示。在这种想法的指导下,有些学生会尝试做出T2和m的关系曲线,在这之后就会明确地得到周期与小球质量的定量关系。如引导学生再换其他几个弹簧做这个实验,还可以进一步解释弹簧振子周期和小球质量关系函数式中参数的物理意义。这个实验所用的方法是科学实验中一个非常典型的方法,学会这个方法将会使学生在今后的学习和工作中受益良多。

利用分组实验进行一量多测,给学生

提供充分的探究机会

如果教师提供给学生的器材不是唯一的,而是多样和开放的,那么学生的实验方法也将是多样和开放的。从诸多器材中恰当地选择出所需的实验器材,对提高学生选择器材的能力无疑是一种很有效的途径。如在电学分组实验中,在学生掌握实验原理的基础上,允许学生用不同的器材、不同的实验步骤进行操作实验,可以极大地提高学生学习物理的兴趣,发展学生的个性,活跃学生的创新思维。如测电源的电动势和内阻的实验,如果再提供一个电阻箱,学生通过外电路U、I、R关系的变换,闭合电路欧姆定律可以写成E=U+Ir、E=U+U/R和E=I(R+r)。因此,通过测量U和I,或者U和R,或者I和R,都可以求得电动势和内阻。实验方法的多样性可以拓展学生的思路,使统一、基本的实验要求和灵活、多样的实验方法相结合,培养学生的科学探究意识。

利用实验中的“错误”创设学习情境,挖掘

探究潜能,培养学生解决实际问题的能力

一些教师在指导实验时,往往把注意力集中在使学生不犯错误,尽快得到自己希望的正确结论。这样做固然可使实验进程顺利,但却使学生失去许多锻炼的机会。可以说,影响实验功能发挥最活跃的因素存在于实践过程中,因此教师必须尽量提供给学生参与体验的机会,让学生在实践中提出问题、思考问题和解决问题,学会观察和独立思考,并适时利用实验中的“错误”来提升学生的科学探究能力。

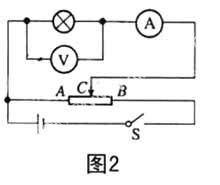

例如描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,学生第一次动手接变阻器的分压式接法,在连接图2所示电路时常会出现错误,因此就成了一个很好的训练排除电路故障的机会。通常学生遇到问题时,表现得“手忙脚乱”,盲目地检查导线的连接,仍不能解决问题时就重新连接电路。实际上,该实验控制的部件是开关和变阻器,观察获取信息的对象是电流表和电压表(例如电流表有读数、电压表没有读数;电流表和电压表都没有读数;电压表读数有变化、电流表读数很小且几乎没有变化等),应当根据呈现的现象进行分析,提出一种猜想,再尝试排除故障;如不能排除再修正猜想和尝试验证,直到故障排除。对于可能断路或接触不良的情况,可以有针对性地检查某局部电路,拆除某一导线以尝试验证,也可以用一根好的导线逐段短接替代原有的导线,以迅速地找出故障所在。这种排除故障的过程就是一次探究学习的过程,它对于提高学生的科学探究能力是非常有帮助的。

当然,除了上述谈到的几个方面之外,引导学生做体验性实验,利用实验对习题中的情景进行实验操作,建立理论和实际的联系,加强自制教具在实验教学中的应用,建立中学物理实验数字化平台等,都是培养科学探究能力的有效途径。

总之,物理实验是中学物理教学的重要环节,天然地具有进行科学探究、培养学生科学探究精神和科学方法的功能。在实验教学中,教师应该努力挖掘实验教学的潜力,更好地培养学生的创新能力;使学生的学习变成一个主动探索的过程,变“要我学”为“我要学”;不但使学生获得知识,学会实验技能,更重要的是要通过实验教学,启迪学生的思维,培养学生的创新意识、实践能力和科学探究能力,使他们健康成长,成为时代所需要的创新人才。

参考文献

[1]刘炳昇.继承与创新——新课程理念下高中物理实验教学的几点建议[J].中学物理教学参考,2007(06):2-4

(作者单位:浙江省乐清市二中)