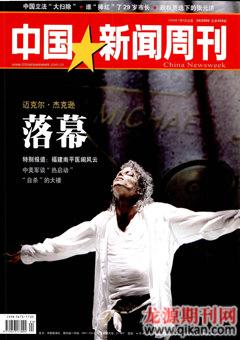

迈克尔·杰克逊终结了谁?

连清川

世人热爱英雄超凡脱俗,却又痛恨他们完美无瑕。于是悲剧便会产生,痛苦便会出现

美利坚民族是一个极其崇拜英雄的民族,英雄史观几乎是他们解读历史的唯一方法。这不仅仅表现在政治上——他们总是以200多年前的英雄的建国之父一代来羞辱当今的政客——而且表现在经济、文化、学术、音乐⋯⋯等等所有的行业中。好莱坞自然是塑造和强化英雄史观的最强大机器。

迈克尔•杰克逊就毫无疑问地是他们所公认的英雄之一。

这样的论断似乎有点匪夷所思,不是吗?在过去的多少年里,他一直都是美国媒体和公众好奇、嘲笑和唾弃的对象。皮肤漂白和整容不过是早期的噱头,婚姻的失序无非是个人生活的失败,但脔童这样的新闻却是对公众道德观念的终极挑战。整个社会都一面倒地对迈克尔•杰克逊严阵以待——他罪无可赦。

英雄史观从来都不是一个单向度的观念。在我看来,美国人所谓的英雄史观,未必是英雄能够天时地利人和地去改变或创造历史的进程,而毋宁说,这个英雄以一己之力,去对峙政治的腐朽,去对抗社会的偏见,去对决世界的不公;总的说来,就是与既成建制抗争。成功了,则是喜剧英雄;失败了,则是悲剧英雄。

当然,迈克尔是一个悲剧英雄。

美国音乐史上向来不乏英雄。每当一种音乐形式成为流行,总会有英雄公然反叛,将人们拖出沉溺,寻回激情,从而拯救美国人的耳朵和灵魂。从20世纪开始,音乐史上的英雄人物如同灿烂烟花般漫天开遍。起初是爵士乐,路易斯•阿姆斯特兰、艾灵顿公爵的英勇而艰辛的抗争,使黑人民间音乐寻获尊严,登堂入室;猫王的叛逆,为战后平静无聊的生活注入活力;披头士从利物浦登陆美国,鲍勃•迪伦乡村摇滚勃兴,到60年代末期鲍勃•马利(Bob Marley)创设政治性雷鬼(Reggae)音乐均为民权运动奏响战歌。而到了七八十年代的时候,美国人重新回到优裕沉闷的岁月中:爵士乐进了庙堂,摇滚乐欲振乏力,唯有激情时代的遗老余孽凭托伍德斯托克(Woodstock)发出无力的尾音。

这个时候迈克尔•杰克逊适时出现。他叛逆、激情、无视音乐界现有的规范。他跳脱出摇滚乐60年代陈规,在舞台上挑逗而疯狂,在MTV里纵横捭阖。他跨越了美国小情调,代入了国际大情怀。他的Bad挑战美国现行的中产阶级价值观,他的black or white抨击种族不平等,他的Heal the World则是对整个世界和平的忧心忡忡⋯⋯

整个他的时代里,唯有那个风骚透入心脏、女性主義到尾骨的麦当娜勉强可以望其项背。

为什么在那个众多的音乐传奇在世的时代里,迈克尔•杰克逊能够在全世界掀起旋风,开辟新的时代?

因为他就是对那些传奇的再反叛,他就是对那个沉闷的社会的挑战,他就是直接面对一个新的世代发言,他就要把对于音乐的激情,对于世界的热爱,以一个前所未有的流行的姿态,浇灌到一个已经被固化了的世界里去。

他是第一个世界级的流行天王。无论是猫王还是披头士,他们在全世界的被接受,都是身后事,唯有迈克尔•杰克逊直接向全世界发话。

迈克尔•杰克逊的悲剧在美国便是如此。他是一个时代的英雄,却难免红尘俗世。他害怕世人不能接受黑人身份(那可是在80年代早期,民权运动刚刚过去10多年啊),所以漂白皮肤;他的富贵都在商业中,却痛恨商业化的媒体炒作,于是首鼠两端;他的文化气质生性高贵却难免世俗庸碌本能⋯⋯

世人热爱英雄超凡脱俗,却又痛恨他们完美无瑕。于是悲剧便会产生,痛苦便会出现。“如梦相似”。

迈克尔•杰克逊之后,人们不再期待,甚至需要扼杀英雄的出现,音乐商业通过MTV的成功,终于发现了原来这个世界并不需要英雄,像小甜甜这样的音乐白痴,或者恩雅那样的音乐俗物,只要通过适当的包装,都能够给他们带来巨额的收入,而且更易于控制、炒作和包装。英雄对抗世界是要把世界往上提,而包装明星却只需要迎合公众的低俗甚至往下拉;英雄可遇不可求,而明星却俯仰可拾。

迈克尔•杰克逊的离去便是如此的一个时代符号:英雄已逝,小丑登场。至少目前如此。

可是,偏爱英雄的公众便真的愿意如此善罢甘休,沉沦在音乐界的谎言和欺骗之中?但,英雄毕竟是可遇而不可求的。