蓝志贵:20世纪50年代—70年代西藏摄影代表人物

蓝志贵,这位77岁的长者,已经退出摄影圈十几年了。他如今正在成都淡然地安度他的晚年,他现在的爱好是种兰花、炒股票,与成都武侯祠横街上的藏族商人用藏语或四川话聊聊天,是他每天散步时的“必修课”,他已经远离摄影。然而,就像河床中的美玉,经过时间的冲刷和沉淀,越发显出其深厚的华泽,众多专业人士经过深入研究后发现,蓝志贵上世纪50-70年代拍摄的西藏代表作品完全能与国外同时期的摄影大师的代表作进行比较。他拍摄了进军西藏、康藏公路建设、西藏大跃进、西藏平叛、西藏民主改革、中印边境自卫反击战、西藏自治区成立、西藏文革等一系列重大历史事件,风云变幻,波澜壮阔;他拍摄了西藏民俗、西藏宗教、西藏文化,还有少数民族中的少数民族——珞巴人、僜人、门巴人等大量早期图片,极其珍贵。他拍摄的代表作《拉萨节日的欢乐》是中国现代摄影史上第一个国际金奖,是“凝聚历史瞬间:中外极为精彩珍贵照片荟萃”中国摄影作品十大名作之一。他是一位用20年时间采用独立的个人视角拍摄西藏的摄影大师,他是中国摄影史上的重要人物,更是这一时期西藏摄影的代表人物。

第一批西藏摄影人

和平解放西藏的“十七条协议”签订后,1951年7月中国人民解放军开始和平进军西藏各地,随着大军进藏的有二十几位随军摄影员和随军摄影记者,他们是袁克忠、林安波、周信源、闫钦政、倪涛、范士林、罗伟、胡轮翔、许安宁、戈维淼、李万春、于秦坤、武清泉、吴植忠、黄若愚、袁伯平、王成云、蓝志贵,以及后来从事摄影工作的陈珺、发烧友冀文正、十八军摄影爱好者彭遐熙、十八军后方筑路部队司令员超级摄影发烧友陈明义,随行几位新华社摄影记者等人,他们是新中国成立后最早拍摄西藏的摄影人,中国摄影史应该记住这些用相机记录西藏的摄影前辈们。蓝志贵是这些摄影人中的杰出代表人物。

蓝志贵,1932年出生于重庆,十几岁就在照相馆当学徒,开始接触摄影,1948年在重庆三家著名的照相馆之一皇宫照相馆满师后,上了半年的高级美术专科培训班,接触了西方美术史中很多著名作品的出版物,这为他以后的艺术理念形成打下了良好的基础。1949年11月参军。1951年,19岁的蓝志贵以随军摄影记者的身份随解放军十八军进军西藏,成为新中国成立后第一批拍摄西藏的摄影人。从此,蓝志贵在西藏一待就是20年,亲眼见证并记录、拍摄了20世纪50年代初至70年代初西藏社会发展中的几乎所有重大事件。1978年转业到西南民族学院任工会副主席,后担任四川人民出版社副编审、《西南旅游》杂志美术摄影编辑,继续从事有关摄影的工作。1993年退休后,他与摄影大师布列松和爱德华·柯蒂斯一样退出了摄影圈,他们有一共同的特点,拒绝一切与摄影相关的活动,布列松选择了绘画自娱,爱德华-柯蒂斯最后选择了务农,蓝志贵炒股、炒权证和种兰花是他晚年爱干的画情。

最高的水准,最勤奋的摄影师

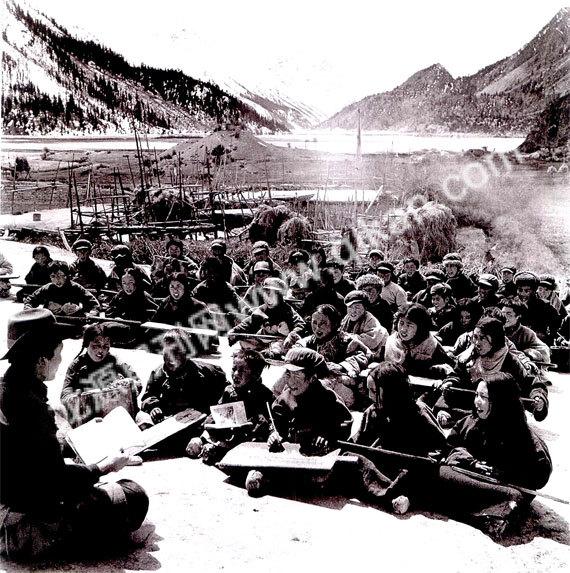

蓝志贵大量有关军队建设、战地摄影、民俗纪实及专题报道的摄影作品发表于上世纪五六十年代《解放军画报》、《解放军报》、《民族画报》、《中国摄影》、《大众摄影》、《西藏日报》等国内媒介及那个时期中国出版的最高水准的艺术摄影画册,引起业界轰动。蓝志贵是上世纪50年代末至60年代初中国摄影作品发表层次最高和数量最多的作者之一,光在《中国摄影》杂志上就发表了6期6幅作品。1957年创刊的《中国摄影》杂志那一时期为季刊,每年4期,每期选用作品也就三四十幅。蓝志贵作品还入选首届全国影展和第二届全国影展及全军展。这些当时发表在杂志上的作品在今天看来依然有很强的生命力。其中代表作有《拉萨节日的欢乐》(1958年摄)、《汽车第一次开到拉萨》(1954年12月23日摄)、《雨过天晴》(1956年摄)、《牧女》(1961年摄)、《野炊》(1961年摄)、《拉萨的黎明》(1958年摄)等,还创作了《翻越泥巴山》(1951年摄)、《沐浴节在拉萨郊外》(1956年摄)、《拉萨传大召》系列(1955、1957、1958年摄),《西藏贵族夫人·泽仁夫人》(1958年摄)、《远眺布达拉宫》(1955年摄)、《萨嘎达瓦节,噶厦政府官员游龙王潭》(1956年摄)、《僜人少女》(1956年摄)、《珞巴人群像》(1956年摄)、《小牛犊》(1956年摄)、《昌都八宿县然乌小学》(1956年摄)、《珞巴族射手》(1956年摄)、《传大召·古骑士》(1957年摄)、《传大召·大昭寺诵经》(1957年摄)、《传大召·送鬼》(1957年摄)、《青青小河边》(1957年摄)、《欢迎解放军》(1959年摄)、《桑登分到了土地》(1959年摄)、《丰收在望》

(1959年摄)、《邮递员来到我们家》(1959年摄)、《丈量分得的土地》(1959年摄)、《晚境》(1961年摄)、《追击》(1962年摄)、《手持红缨枪的西藏红卫兵》(1966年摄)、《红卫兵、革命群众集会》(1966年摄)、《藏式忠字舞》(1968年摄)等作品。

独立视角,成就大师

蓝志贵是一个有想法的记录者,他有着自己的兴趣爱好,对出现在镜头中的人、物,景有着自己独立的见解,他认为那个时代的摄影并不像许多学者认为的,只是作为政治和意识形态工具而出现。我与他进行访谈时,他回忆说:“从我自己来说,我除了完成政治上的需要,上面要求的报道以外,其他时间都属于我个人所有,我有自己独立思考的能力。……所以我认为摄影不仅是一门瞬间艺术,还是一种造型艺术,也是一种记录的艺术,除了它完成政治任务以外,我应该做什么,我应该去拍什么,我有自己的主见,所以我把我的任务完成以后,其他的时间由我来进行独立的思考、表达和有想法的拍摄。”(见黄建鹏:《西藏“断层”文化的记录者——中国摄影史上重要人物蓝志贵访谈》,《中国摄影家》杂志,2009年04期)

对西藏历史文化的热爱是蓝志贵拍摄众多西藏民风民俗题材照片的一太原因。众所周知,多少年来西藏一直是以一片高原净土的形象浮现于人们的脑海中,她以其独特的地域风情、强烈的民族差异和神秘的宗教色彩,让众人为之魂牵梦绕。1951年,当蓝志贵和他的20多名摄影同志第一次踏上这片土地时,看到的是完全不同于汉人的种种风俗习惯。这些奇特的藏民族文化暗合着蓝志贵内心的信念:崇尚万物有灵。“我从小就受万物有灵的影响,我觉得自然界万物、人物都是有灵性的,有个性的。”“1954年12月到了拉萨以后,我就感觉西藏的文化、风俗、服饰、宗教都比较完整,而且很奇特。我这个人喜欢猎奇,所以看到非常稀奇的东西当时就想把它

拍摄下来,当时就这么一个认识。”受这种万物有灵的影响,加上本身对西藏民俗的热爱,蓝志贵激发起了自己的创作热情,拍摄了许多他自己所感兴趣的人和物。

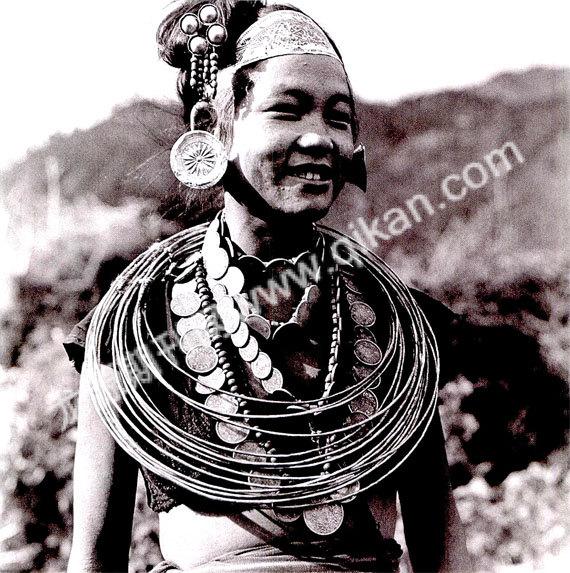

早期僜人和珞巴族的珍贵影像

蓝志贵之所以被众多专业人士推崇,除了因为他记录了西藏当时几乎所有的重大历史事件,更在于他拍摄的当地少数民族早期的民风民俗生活照片。蓝志贵1956年拍摄的察隅珞巴族、僜人影像已成为世人研究这些少数民族最为重要的早期影像。中山大学人类学系邓启耀教授曾这样评论这些影像的珍贵,“仅仅从民族服饰的角度看,这些图片都具有极其珍贵的人类学、民族学价值。”(见邓启耀:《临“界”的影像》,《中国摄影家》杂志,2008年04期)中央民族大学美术学院付爱民讲师更说,“这些影像不仅鉴定了历史,甚至弥补和纠正了文献。”(见付爱民:《从蓝志贵西藏珞巴族、僜人摄影谈早期少数民族影像的重要价值》,

《中国摄影家》杂志,2008年04期)

对摄影功能的深刻认识是蓝志贵大量创作西藏民风民俗作品的另一大原因。摄影最基本的一个功能就是记录性。早在50年代,蓝志贵就对摄影的记录功能有一种本能的把握,不在乎光线的推敲,而是喜欢有内容的东西,他认为,“摄影是一个纪实的东西,图片可以记录历史,人、自然都会有变化,我把它记录下来,心想以后这些图片一定会有价值,当时就是这样一种想法。”“我感觉摄影可以记录历史,可以记录人文景观,人是会变化的,因为人要变化,所以我拍摄有关人的内容更多一些。我在照相馆的时候,一些老年人经常把他们年轻时的照片拿来叫我们加洗。这对我有很大的启发,人从青年到老年各个时期把它拍摄记录就是摄影的功能,对于社会来讲也是如此,我把它记录下来就是对社会的贡献。”

正是由于对摄影记录功能有着深刻的认识和在拍摄时的很好把握,蓝志贵拍摄出了许多具有浓厚民俗气息的生活图片,例如,《珞巴射手》(1956年摄)、《珞巴人群像》(1956年摄)、《僜人少女》(1956年摄)、《珞巴族人爱吸烟》(1956年摄)、《僜人跳卡火舞系列》(1956年摄)、《门巴族人》(1962年摄),等等,为我们充分展示了那个时期西藏的珞巴族、门巴族、僜人等少数民族原汁原味的民俗生活。

中国传媒大学国际传播学院陈卫星教授对蓝志贵记录的那些民俗生活影像这样评论道:“作者对民俗生活的影像记录为我们提供那个年代的日常叙事的物质见证。透过画面的平视角度和轻松气氛,我们能够感觉到作者和对象在交流瞬间中的和谐和自然。事隔多年以后,这类图片成为人们重新审视20世纪50年代至60年代中国摄影作品的某种依据。”(见陈卫星:《从视觉政治到视觉文化》,《中国摄影家》杂志,2008年04期)。这些影像即使在今天看来仍非常具有人文关怀和非常独立的个人视角,中山大学人类学系邓启耀教授就是这么认为的,“说实在话,我最初看到蓝志贵作品时,最感兴趣的就是这些带有人文眼光的图像。”(见邓启耀:《临“界”的影像》,《中国摄影家》杂志,2008年04期)。蓝志贵用20年时间完整、精彩记录了西藏少数民族民俗生活。这些影像成就了蓝志贵成为中国摄影史上的重要人物和中国摄影史上一位伟大的摄影大师。

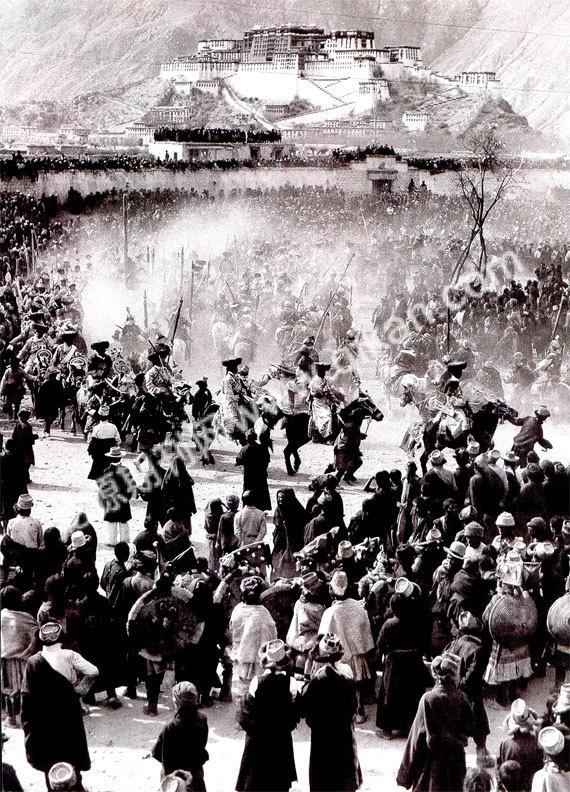

中国现代摄影史上第一个国际金奖

表现藏民族民俗生活最负盛名的作品,当属1958年蓝志贵拍摄的中国现代摄影史上第一个国际金奖获奖照片《拉萨节日的欢乐》。照片充分体现了藏历新年“传大召”期间布达拉宫下的节日狂欢和藏族同胞的豪迈性格,是蓝志贵的巅峰代表作,被后人公认为中国十大极为精彩珍贵照片。《拉萨节日的欢乐》这张照片,是我研究西藏现代摄影史(1926—1976)时所见到的原作中,场面最为宏大的作品。这是一幅拍摄了3年才最后成功的大作。这幅作品选用标准镜头进行拍摄,画面选择俯拍的角度将现场大画面尽收眼底,采用侧逆光突出了现场的气氛,以布达拉宫为背景很好地交代了地域特性,布达拉宫广场前的表演人群与观看人群构成了宏大的场景。画面的民族文化特性和事件的不可再现性为我们研究藏族文化提供了依据。该作品由中国摄影大师张印泉亲自放大照片,中国摄影学会选送参展,于1959年10月3日荣获民主德国“社会主义胜利”国际摄影展金奖,同年11月12日再获匈牙利布达佩斯第三届国际摄影艺术展览金奖。一年之内,两次荣获国际金奖,这是在中国现代摄影史上绝无仅有的。摄影大师庄学本1960年在《中国摄影》杂志为蓝志贵获奖后所写的评论《拉萨节日的欢乐》中对这幅作品是这样评价的:“这幅照片在构图上也是非常动人的,画面中充满了人山人海,作者让滚滚人群中冲出的一队骑士,像卷风般在画面中央掠过,构成了一个圆形的图案,骑士马蹄下扬起的一片轻尘,恰好把主题烘托得更加鲜明,次要的一些人马掩映在尘纱雾气中,使画中人物若隐若现更有涵蓄。照片远处用著名的十三层古建筑——布达拉宫做背景,近处站排着一群看热闹的僧俗人民,中间夹杂着有几个穿戴盔甲装扮古武士的做前景,使画面显得更雄壮,地方特点和民族特点也更显著。”

“总的看来,这幅照片的思想性和艺术性都有较高的成就,在国际上获得崇高的荣誉绝不是偶然的,它标志着党和毛主席的文艺创作方针和民族政策的又一次胜利。”(见庄学本:《拉萨节日的欢乐》,《中国摄影》杂志,1960年01期)

民主改革的见证者和记录者

蓝志贵在1959年6月至8月,在山南拉加里用了两个月的时间专题拍摄了数百张西藏民主改革的珍贵图片,《在新分得的土地上》(1959年摄)、《丈量分得的土地》(1959年摄)、《六十九年来的第一件新衣》(1959年摄)、《桑登分到了土地》(1959年摄)等都是反映那一时期的名作。《桑登分到了土地》这幅作品是民主改革时期的代表作品,蓝志贵对人物表情的瞬间把握,使这类题材具有了极高的艺术价值,使我们在50年之后观看这幅作品时增加了对那个时代的真实感受。《丈量分得的土地》这幅作品用绳子和布带做成的尺子来丈量土地,为我们提供了那个时代很多的历史信息,为学者及读者了解民主改革的细节提供了影像依据。

记录了西藏许多第一

我在研究整理蓝志贵拍摄的西藏照片时,发现他的底片袋中记录了很多西藏的第一,如《汽车第一次开到拉萨》(1954年摄)、《拉萨平原第一次有拖拉机耕种》(1955年)、《第一台联合收割机在拉萨展出》(1955年摄)、《汉人援建西藏的第一批砖瓦厂》(1956年摄)、《第

一批商用汽车用人力从亚东口岸抬入西藏》(1957年摄)、《空军第一次在拉萨跳伞》(1959年摄)、《和平解放后西藏第一个大型电站——纳金电站建成典礼》(1960年摄)、《拉萨街头铺设的第一条柏油马路》(1965年7月摄)、《巨幅油画<毛主席去安源>第一次在拉萨街头再创作》(1968年摄)等。我在与他的访谈中,专门询问了“第一”这样的主题是怎样拍摄的,他很淡然地告诉我他没有特意去选择“第一”这样一个专题,而只是平时的积累,认真对待每一次的拍摄,在那个时空里,你的每一次的“到场”自然都成为了那个时代的第一。

中国较早的彩色影像

经过我们深入地研究和采访,由于当时西藏与印度贸易频繁,在拉萨很容易购买到彩色胶卷,蓝志贵有条件比内地的摄影家更早拍摄彩色胶片。因此,他成为中国摄影史上最早批量拍摄彩色照片的摄影师之一,他上世纪50年代中期开始用彩色摄影记录西藏。拍摄了《雨过天晴》(1 956年摄)、《沐浴节在拉萨郊外》(1956年摄)、《牧笛》(1956年摄)、《布达拉宫脚下》(1956年摄)、《萨嘎达瓦节·嘎厦政府官员游龙王潭》(1956年摄)、《两个西藏贵妇人》(1 955年摄)、《国庆十周年藏族少年跳新疆舞》(1959年摄)、《五好标兵大扎西与藏族少年儿童在一起》(1960年摄)、《军队助民春耕》(1959年摄)这批上世纪五六十年代开始拍摄的彩色负片和彩色反转片现保存完好的有二十几张。这批保存完好的、珍贵的彩色照片应该是中国摄影史上最早的记录西藏的彩色照片。其中《两个西藏贵妇人》和《贵妇人肖像》拍摄于1955年,这两张底片是蓝志贵用莱卡M3拍摄的135底片,这是我们目前能够看到由中国摄影家拍摄的最早的有关西藏的彩色照片。

传统冲洗工艺,传世的杰作

值得赞叹的是,蓝志贵当时就大量选用柯达、富士、爱克发、依尔福黑白胶卷拍摄,并且,对底片的冲洗要求极为严格,他大量使用依尔福和柯达原液加上自己在重庆皇宫照相馆中所学的配方进行冲洗,用最传统的方式很好地控制冲洗温度,充分利用西藏清澈的水源漂洗,使其拍摄冲洗的底片颗粒极为细腻,品质非常完美,达到那个时期中国摄影的高峰。即使在50年后的今天,当我们在暗房中对那些底片进行放大时,心中依然产生震撼。由于他对这些底片的专业冲洗和对底片的认真保护,我们有幸看到了“还原了50年前西藏的影像”,这些影像必将成为中国摄影史中最为重要的影像,这些影像是我们所能见到的最为系统的早期西藏影像,这些用120禄莱福莱克斯专业相机拍摄的底片,保存下来的有一千多张,这些底片几乎记录了风云变幻20年间西藏发生的所有重大事件。在采访蓝志贵时,他一再强调他的作品拒绝数码输出的影像,这不能说他的观念落后,他说:“我知道今天是数码时代。”但他坚持认为只有通过底片,经过银盐纸基放大的照片才能更好地表达他记录西藏时的情感。他强调,他的黑白作品不会有一张以数码的形式提供给博物馆和收藏家。他只会用银盐相片的形式为博物馆和真正的藏家提供作品。

我在研究蓝志贵的作品时,他提供给我十几本上世纪五六十年代的笔记,和那个时期一些通信原件、获奖证书、军功章等资料,这些珍贵的档案对我们研究这位大师提供了十分重要的佐证。通过对蓝志贵的研究和对他的照片和文字的整理,这位用20年拍摄西藏的摄影大师,在西藏创作的轨迹在我们的眼前越来越清晰。他拍摄的经典之作通过专家学者的整理、研究、传播,正在成为中国现代摄影史上的传世之作。