以创新推广理论突围信息技术与课程整合的高原期

彭伟国 张文兰 蔡 丽

【摘要】信息技术与课程整合是一个教育创新的过程,其推广过程符合创新扩散的基本特征。依据创新推广理论,笔者分析了信息技术与课程整合实践中存在的问题和困难,并以该理论为指导,得到了一些促进信息技术与课程深层整合的启示。

【关键词】创新推广理论;信息技术与课程整合;高原期

【中图分类号】G40-057 【文献标识码】A 【论文编号】1009—8097(2009)07—0019—04

我国的信息技术与课程整合(以下简称“整合”)已从最初部分专家的学术行为走向了政府行为,从城市试点走向了偏远农村,在全国范围内广泛开展,并在一段时间内成为教育研究和实践的热点。但整合在经历了初始时期的狂热之后,自2003年以来整合实践的发展势头趋缓,教育研究者和中小学教师整合的热情逐渐退却,不仅在理论创新上渐趋沉寂,而且整合的深入推进也开始遭遇各种现实困难,整合难以可持续和深入的发展,整合似乎进入了“高原期”[1]。

如何促进整合的深入发展已成为当前教育技术理论研究者和中小学一线实践者共同关注和思考的问题。信息技术与课程整合的过程,本身也是一个教育创新的过程,其研究成果的应用和推广符合创新推广理论四个基本要素的一般特征。因此,创新推广理论能够为我们分析和思考信息技术与课程整合实践中面临的各种问题和困难提供一个新的视角并从中得到有益的启发。

一 创新推广理论

创新推广理论(Diffusion of Innovation Theories)是美国新墨西哥大学的埃弗雷特•罗杰斯(Everett M. Rogers)于1962年在其著作《创新推广》中提出来的,它是研究一种创新通过某种渠道随时间推移在社会系统成员中传播的基本规律和过程的理论。罗杰斯认为创新是一种被个人或机构采纳的新观念、新方法或新事物,而推广是指创新被采纳并获得某一团体成员接受的过程[2]。罗杰斯的定义包含了创新推广过程中出现的四个基本要素:

1 创新

被个体或其他群体所采用的观点、实践或事物。创新事物具有五个基本特征:可实验性、可观察性、相对优越性、复杂性、兼容性

2 传播渠道

即大众媒体和人际关系网络。大众传播渠道可以迅速抵达广大受众,传播信息,改变立场不稳定的态度。人际渠道则可以实现信息的双向交流,而且在解决接受者对信息抵制或冷漠的问题上比大众媒介更为凑效。己有研究表明,大众媒体在开始阶段能够促使创新被人们广泛了解,而人际关系渠道在形成和改变人们对于新事物的观念和态度方面更有效。罗杰斯还认为,大众媒介与人际传播的结合是新观念传播和说服人们利用这些创新的最有效途径。

3 时间

三个时间因素是:创新决定过程、个体或群体采用一项创新的相关时间、创新采用速度。

创新决定过程是个体做出决定的一种精神活动,罗杰斯将新的事物的传播过程分为五个阶段:获知、说服、决策、实施和确认。

个体创新精神也是个体采用一项创新的相关时间,创新精神是创新推广研究中的一个很重要概念,用以反映一个社会系统中不同的个体接纳和采用一种新思想、新技术的相对先后。罗杰斯根据个体创新精神的不同,把创新的采用者分为革新者、早期采纳者、早期追随者、晚期追随者和滞后者等几个发展阶段。

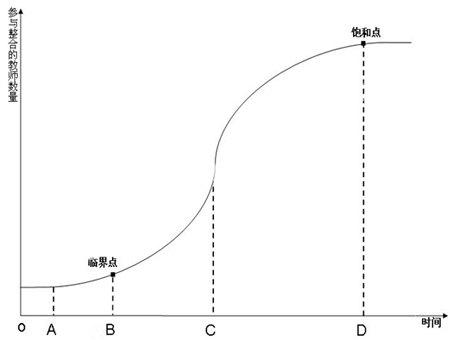

创新的采用速度,总是一开始比较慢,然后当采用者达到一定数量(即“临界数量”)后,推广过程突然加快(即起飞阶段),这个过程一直延续,直到系统中有可能采纳创新的人大部分都已采纳创新,到达饱和点,推广速度又逐渐放慢,采纳创新者的数量随时间而呈现出S形的变化轨迹。

4 社会系统

因共同目标、共同解决的问题而聚集在一起的一系列相关单位。创新推广理论认为,社会系统中影响到创新推广过程主要有:社会结构、系统规范和意见领袖[3]。

社会结构是指一个社会中各种社会力量之间所形成的相对稳定的关系,它可能有利于或不利于特定创新在这一系统中的推广。例如教育系统就是由教育行政机关、学校、教师等共同构成的一个社会组织,它是一种从上至下的金字塔形结构。

系统规范是一个社会系统中人们的成文或不成文的行为规则,是人们对行为做出价值判断的依据。系统规范是系统文化的重要部分,它直接影响和决定了系统中人们的行为界限。系统规范往往早己植根于社会系统中人们的内心深处,已经得到人们的内心价值认同。因此它是一种价值取舍,而非理性抉择,它可能成为创新推广的障碍。

意见领袖是指那些社会系统中信息来源丰富、对其他人的认知和态度具有较大影响的人。他们的行为具有表率作用,对创新的态度和决策也往往为其他人所重视甚至效仿。意见领袖通常有以下特点:一是他们与系统外的交流活动比较多,信息灵通、思想现代;二是社会地位相对较高和更好的教育背景;三是容易接受新事物。

二 课程整合的推广现状

回顾几年来整合的实践,投入的人力、物力和财力巨大,而收效甚微,整合进入了一个质疑和反思的“高原期”。例如,一些早期参与语文“四结合”的中小学已经退出了该项目的实验,造成“四结合”在许多学校胎死腹中的原因归根到底就是整合的理论与实践不完全具备创新推广的四个基本要素,表现在以下四个方面:

1 教学设计经不起实践的推敲,缺乏创新性

整合过程本身就是一个不断创新的过程。教师需要根据学生的认知水平和具体的教学目标,选择适宜的技术和整合策略,运用于恰当的教学环节中。常言道“教学有法,教无定法”,每一堂课的具体情况不同,都凝聚了教师对整合实践的探索。然而,只有那些具有可实验性、可观察性、相对优越性、低复杂性和兼容性的整合实践才具有创新性,才能够在整合的推广过程中保持较强的生命力。

实践需要一定的理论为指导,这样实践才不会偏离方向。目前,指导我国信息技术与课程整合的理论主要有:建构主义理论、奥苏贝尔的认知同化理论、“主导——主体”教学理论和多元智能理论。这些理论要转化为指导实践的有效方法,就需要具有创新性的教学设计,它是连接理论与实践的桥梁。然而,在实际教学中,由于教学软硬件环境的限制、传统教学观念的束缚、新教学理念带来教学效果的不确定性和升学压力的影响,致使许多教师的整合设计要么是换汤不换药的教学包装,要么是浅尝辄止的高唱口号,出现了许多教学上的误区,致使在整合过程中说的是一套,做的又是一套,理论不能很好的指导实践,经不起实践的推敲,整合的实践便无创新性可言。

2 优秀的整合经验得不到大范围的推广,资源共享机制有待健全

近年来,国家先后多次组织了精品课程建设,但这些精品课程只是优秀整合经验中的沧海一粒。然而,一方面由于学校之间资源库建设标准不一样,造成共享和认证机制还很不健全,优秀的整合经验得不到大范围的推广,信息孤岛现象严重;另一方面由于缺乏相应的激励机制,虽然建设了校内资源库,如果教师缺乏参与的热情,也会造成大量的优质资源散存于教师之间,而得不到共享,甚至还会造成资源的重复开发,浪费时间。

3 “政策推动”向“政策强迫”蜕变

为了推动信息技术与学科课程整合的开展,各地教育行政部门乃至各个中小学校都制定了相关政策。然而, 在政策表述以及政策执行过程中,不遵守创新事物推广的一般规律,“推动”却往往变成了“强迫”。比如, 有的学校规定,“35岁以下的老师必须会制作‘课件,1/2的课堂教学必须使用多媒体”。另外,“无形”的政策也对教师造成“强迫”。比如,有的地方教育行政部门在“评优、评课”中, 尽管没有明文规定, 但是已把“是否使用多媒体”看成是否符合课程改革的标准, 甚至将其视为教师教学能力评价的“隐形”指标。这样一来,看似繁荣的整合实践并不是从实际需要出发,而是从迎合政策的驱动出发。整合出现了“泛政策化”和“人性化缺失”,不具有弹性,更无创新性可言。当然,政策上需要不失时机的推动整合的优化升级,但强制性的推动违背事物的发展规律,很可能出现“昙花一现”的现象。

4 受传统系统规范的影响和制约。

目前,我国已经形成了一个由政府牵头,广大学校和教师积极参与,以推动新课改和培养创新性人才为目的的社会系统。这个系统的社会结构也是一个金字塔形的教育系统[4],为整合的推广营造了一个良好的社会氛围。信息技术教师是这个系统的意见领袖,他们的整合实践以及对整合的态度和决策,往往被其他学科教师所效仿,是整合深化推广的革新者。然而,我国现在的基础教育正被高考这一单一的评价方式所左右,成为教育、教学的系统规范。高考、升学率成为基础教育中众多学校与教师的终极目标,以至当高中无法承受如此沉重的压力时,就转嫁到初中甚至小学[5]。这一不健康的系统规范,一定程度上阻碍了整合实践的推广。

图1 金字塔形的教育系统

三 创新推广理论给整合的启示

1 创新的特征给我们的启示

要想保持整合的生命力,摆脱整合的高原期,其理论和实践要具备创新的五个特征。罗杰斯认为“有较多的相对优越性、兼容性、可实验性、可观察性以及更少复杂性的创新比其他创新将更快被人们采用。”以下是创新的特征给我们的启示:

相对优越性:相比传统的教学方式,整合最大的优点就是既发挥了教师的主导作用,又调动了学生学习的主动性。整合的实践中,我们要增强这种优越性。

兼容性:整合是对原有教学结构的优化升级,并不是脱离于传统教学的空中楼阁。因此,教育行政部门也不失时机的对教师进行了不定期的培训,以期转变师生的观念,增加师生对整合的理解,从而使整合与师生已有的知识预备相吻合和相兼容。

可观察性和实验性:对整合产生怀疑和反思,最直接的原因是整合的效果不明显,不能被大范围推广,所以我们应该深刻挖掘优秀整合案例的成功秘诀,成立教学研讨班,需要更多的反思而不是怀疑。

少复杂性:教师往往不喜欢复杂和繁琐的技术手段,即整合在开发上越简单、越容易被广大教师接受和青睐。要从需求出发而不是技术的优势出发进行整合,片面追求技术的先进性而造成整合的复杂性得不偿失。

2 创新推广的传播渠道给我们的启示

创新推广的传播渠道要素告诉我们整合推广的最佳途径是将大众传媒和人际交流结合起来加以应用。所以,要想大范围的推广优秀的整合经验,就需要打破阻碍资源共享的藩篱,不仅需要建设兼容性更强的资源库,以实现统一的数字校园门户来疏通资源传播的通道,还需要加强教师共同体的建设,以促进教师之间的教学研讨,加强整合专家和学科教师之间的人际交流。需要说明的是,“资源库兼容性”建设和“教师共同体”建设是协同并进的两个方面。前者为整合实践的推广提供了物质上的可能性;后者不仅提高了广大教师对整合的主观认识,也提高了广大教师深化整合的实践技能。

3 创新推广的时间因素给我们的启示

(1)“五阶段理论”得到的启示

整合的推广过程也明显具有创新传播的五个阶段:获知、说服、决策、实施和确认。五个阶段每个环节出现了差错都不利于摆脱整合的高原期。政府在获知阶段要加强整合必要性宣传,继续完善政府牵头、广大学校和教师积极参与的推广机制,给予政策优惠,切忌发生“推动”到“强迫”的蜕变。信息技术教师具备整合的知识和技能,是整合推广的意见领袖,要不断发挥其创新性,为整合的推广起到带头示范作用,不定期的给学科教师进行培训。学科教师在说服、决策和确认阶段要结合学科的特殊性,有选择的借鉴优秀整合案例,通过教学研讨和师生交流,推进整合的深度。

(2)S形曲线的临界数量得到的启示

罗杰斯指出,创新事物在一个社会系统中要能继续推广下去,首先必须有一定数量的人采纳这种创新物。通常,这个数量是人口的10%-20%。创新推广比例一旦达到临界数量,推广过程就起飞,进入快速推广阶段[6]。整合要飞跃发展,必须有10%-20%懂得整合知识和技能的教师。现阶段整合进入了高原期,是整合需要突破的关键阶段,我国的新课改是分省分批进行的,政策上的引导有先后,加上经济基础的不均衡,整体来说我国参与整合的教师数量还没有达到整合能快速推广的临界数量(如图2)。参与新课改较早的地区以及发达地区,整合已经出现了一定的规模效益和质量效益,整合发展的势头相对较好;但参与新课改较晚的地区,特别是偏远农村还需要借助“农远工程”实现教育的均衡发展,参与整合的教师数量及整合的质量令人担忧。

(3)个体创新精神得到的启示

依据个体创新精神的不同,参与整合的教师也分为革新者、早期采纳者、早期追随者、晚期追随者和滞后者。如图2所示,OA段为革新阶段,AB段为早期采纳阶段,BC段为早期追随阶段,CD段为晚期追随阶段,D以后为滞后阶段。我国的整合阶段尚处于前两个阶段,整合深化推广应该充分尊重个体创新。教学是一门艺术,正所谓“教学有法,而教无定法”,整合也是如此,没有一个万能的整合方案。参与整合的革新者和早期采纳者,在具体的整合过程中,要根据具体情况充分发挥自己的智慧,探索和创新适合特定情景下的整合方案,并在教学实践中加以总结,形成新型的整合方案。要想整合深化推广,就要积极地采纳和推广个体创新,激励整合的革新者和早期采纳者不断地开拓和继续创新,发挥重要的示范作用,从而走出整合的高原期。

图2 整合的S形曲线图

4 创新推广的社会系统给我们的启示

(1)改变高考的评价方式,调整教育教学的系统规范

应试教育的教学系统规范是以高考升学率为价值导向的,这个背景下的整合实践效果就会大打折扣。另一方面,作为整合的组成部分,信息技术在高考考试中的权重几乎为零,广大中小学对信息技术教育更是不重视,导致学科教师缺乏整合的内在驱动力;再加上升学率的压力,学校也对整合的实践缺少了热情,导致学科教师缺乏整合政策上的鼓励。因此,加大信息技术在高考中的权重,可以调整教育教学的系统规范,已成为整合深层推广的关键因素之一。

(2)提升意见领袖的本土化水平

新技术创新推广的成功经验告诉我们,如果观念引领者带给大家的创新过于新颖,远离其周围生活的实际状况,或者在实践中总是遇到困难和阻碍,那么这个时候的观念引领者就会逐渐丧失其领导能力,也就失去了可信度[7]。具备整合知识和技能的信息技术教师,要充分发挥其意见领袖作用,势必要高度重视其本土化水平的提升,这样整合的实践才能适应区域多样化特征,以城市为中心的整合案例不一定适合乡村的教学实践,这也是整合的高原期期间引起我们反思的一个普遍现象。

四 结语

信息技术与课程整合是新课改的重要组成部分,区别于以前的教学实践,它既要发挥教师的主导作用,又要体现学生的主体地位,是对传统教师教育的教学理念、教学方法、教学手段、教学模式与实践的革新,创新推广理论为整合的推广提供了理论指导。基于创新推广理论,要想突围整合的高原期,就要做到以下几点:要不断推动整合的创新研究;大众传播和人际交流两种整合推广渠道要协同并进;要积极地采纳和推广个体创新,激励整合的革新者和早期采纳者不断地开拓和继续创新,发挥重要的示范作用;加强教师培训,以突破整合能够快速推广的临界数量;加强教学研讨和师生交流,促使整合的深层推广;调整教育的系统规范,为整合推广树立正确的价值导向;提升信息技术教师的本土化水平,适应整合的区域多样化特征。

参考文献

[1] 蔡丽,张文兰.从教育生态学的视角看信息技术与课程整合的高原期现象[J].现代教育技术,2008,18(6):5.

[2] 陈仕品,张剑平.基于创新推广理论的教师教育信息化实施策略研究[J].现代教育技术,2008,18(4):59.

[3][4][5]谢云.创新推广理论视野中的教育信息化策略[D].南昌:江西师范大学,2005:49-53.

[6] 黎加厚.教育BLOG的实践反思与未来展望[EB/OL].

[7] 沙景荣,马志强.中国电化教育(教育技术)事业创新推广研究[J].中国电化教育,2008,(3):29.