营销1P模式在高职营销专业“工学结合”模式创新中的运用

王娜玲

摘 要:特定的环境与资源的结合催生了“X+Y”、“X+Y+Z”、“三明治式”、“2+1”等各种“工学结合”的理论,每一种理论的形成都意味着一种创新,每一种理论的应用都代表着一种探索。文章将营销1P理论在高职营销专业“工学结合”长效运作问题中进行嫁接,提出了“第三方付费”的长效解决方案。

关键词:1P模式 高职 工学结合 长效

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2009)08-130-02

一、高职市场营销专业“工学结合”人才培养模式的诠释

作为培养方的高职院校与作为用人方的企事业单位,针对社会和市场需求共同制定人才培养方案,并在师资、技术、办学条件等方面合作,通过采取灵活的教学形式和时间、工学交替的方式,让学生一部分时间在学习基础知识和进行技能的训练,另一部分时间学校统一组织学生到企业参加岗位生产实习,形成了学习—实习—再学习—再实习的人才培养模式。

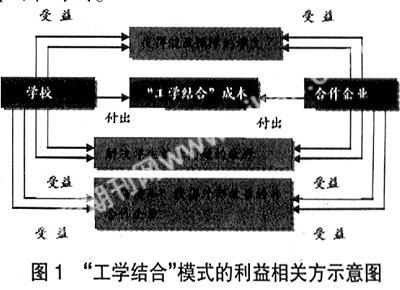

二、高职市场营销专业深度“工学结合”培养模式必将导致的“额外成本”使“工学结合”长效运作成为难题

1.合作企业的成本与收益的问题。企业开展任何一项合作,首先要考虑的是成本与收益之间的关系,追求“盈利”是企业的本性也是企业最终的目标。当然在与学校合作的过程中企业付出的成本是显而易见的,营销专业不同于理工科或酒店管理等专业,对企业来讲,接收一个实训生相当于多一个免费的劳动力,而营销专业的学生进入企业实训不仅不能够帮助企业产生效益,而且给企业带来诸多麻烦,关于客户的商业机密也是企业不愿意让实训生接触的,而且,我国“工学结合”中涉及的学生安全、技术保密、成果分配和学生待遇等方面的立法还不健全,企业要承担由此带来的基本没有回报的风险,因此,如要进行深度的“工学结合”合作,企业付出的必将是成本。

那么,针对营销专业所开展“工学结合”的校企合作对企业有何收益呢?从理论上来讲,收益来自于实训的学生转化成企业的员工,但实际的情况是学生没有必须成为企业员工的约束。企业开展通用的或一般的职业技术教育或培训,如果培训后的员工流入其他企业,培训企业的投资就产生了外部性,其他企业就可以不用支付任何培训费用而获得培训的好处,必然产生“搭便车”行为,因而任何企业都不愿意开展一般性的职业教育与培训。而企业内部特殊的职业教育与培训是针对具体企业的特殊需要开展的,存在着比较小的外部性,企业培训投资能够有效地回收,因此,企业愿意开展这方面的培训。

2.高职学院的成本与收益的问题。根据“工学结合”人才培养模式的含义,高职院校与企业进行充分的合作,让学生能够到企业参加岗位实习,与传统的培养模式相比,不仅要增加许多工作量,如联系用人单位、组织用人单位对学生面试等,而且还要增加许多开支,如联系工作的差旅费、通讯费,以及学校相关人员的工作量津贴等,加上很多用人单位对学生的工作无法支付报酬和津贴,甚至还要向学校收取一定的费用,因此培养一个工学结合的学生比一般的学生需要更多的经费投入。而目前我国政府在这方面没有专项资金,因此必然会产生额外成本的问题,在学生的每年度的学杂费用没有得到相应提高的基础上,该成本的出现必将导致学校收益的减少,出于减少成本的角度考虑,部分学校放弃了工学结合的实践;更多的高职院校会采取相对传统但节约成本的“工学结合”的模式,比如在校内模拟实训、采用软件实训等,但对营销专业的学生来说,最主要的技能就在于对瞬息万变的市场及顾客作出灵敏的反应,脱离了市场的真实环境,收效甚微。

三、营销1P理论——第三方买单解决“长效运作”成本问题

1.1P营销理论。例子:Google仅有两人创建,原始投资几可忽略,然而短短几年,其市值已达1000多亿美元。Google目标顾客免费使用搜网,也可以说产品或服务的价格为0;Google同时把它的服务提供给多个目标顾客,其实它的盈利来自第三方买单——想让搜网者优先搜索到自己信息的第三方顾客。

在营销4P的模式下,企业自己支付产品、渠道、促销这三个P的成本,收益售卖3P的价格即1P。利润=1P-3P。而在上例中,Google的使用者(网民)支付的价格为0,即1P为0,按照4P理论,Google是要亏损的,但是,由于第三方的买单令Google的业绩居高不下。因此,1P=4P+第三方买单。1P理论引入了第三方参与分摊企业的成本,解决了企业的价格小于平均成本还能盈利的问题。

2.1P理论在营销专业“工学结合”模式中的运用。

(1)1P理论适合高职教育。根据市场经济理论,高职学院也是独立经济实体,其在市场中的地位与普通企业是同等的,因此,1P理论对高职院校同样适用。分析“工学结合”人才培养模式的含义,高职院校与企业进行充分的合作,让学生能够到企业参加岗位实习,必然会产生额外成本的问题,如果有第三方为此买单,深度合作、真正实现“工学结合”就有长效合作的依据。那么,第三方存在的条件是什么?第三方是谁?

(2)利用利益关联网寻找第三方。“校企合作、工学结合”最大的受益者莫过于学生了,与此同时由于此类培养模式最贴近实际的工作环境、真正体现高职学生的“零距离就业”的可能性,培养的学生必然受企业的欢迎,因此“企业找不到有用的员工、学生却大量找不到岗位”的怪现象就会随之消失,劳动力市场的供求状态会得到大幅度的改善,绝大部分属于“结构性失衡”的大学生就业难的问题得以解决。大学生就业问题一直是政府非常关注也是力求解决的事情,该模式的实施也为政府解决了部分难题,因此,政府也是受益者之一。当然,对通过招聘获得了“工学结合”培养的优秀员工的非合作企业来说,借助搭便车的方式,不需要支付任何费用,即获得了本应培训才可上岗的员工,节约了培训费用和时间。

(3)第三方买单方案。根据以上的分析,“工学结合”模式的受益者主要集中在学生、政府以及“搭便车”的企业三类,涉及到劳动力市场交易的原则,由非合作企业支付费用具有不可操作性,因此,以下方案仅仅从学生和政府的角度来考虑。

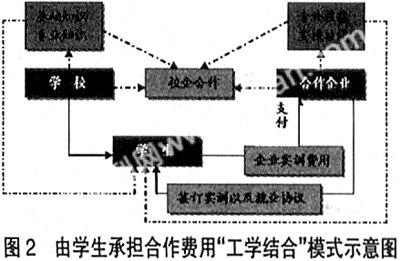

方案一:学生买单

高职学院的学生除了在缴纳国家规定的学杂费之外,还应向提供“工学结合”机会的企业缴纳一定的企业实训费用,其金额由企业根据“工学结合”深度来确定,一般为学生最初参加工作的月薪的两倍,作为对学生的承诺,企业人事部门可以与学生签订实训以及今后在企业就业的协议。根据我们对高职营销专业“工学结合”情况所做的调查显示,绝大多数企业对义务的校企合作工作是极其不配合的,而且并没有真正为学生解决实训问题,流于形式;有极个别的企业出于社会责任感以及回报社会的感恩情怀,积极深入的与学校合作,为学生提供大量的实训环境和条件,为每位学生配备实践教师无私的将自己的客户资源以及经验与学生共享,学生因此受益匪浅,但遗憾的是,企业的付出并没有得到应有的回报,学生实训结束后没有留在企业,企业的培训投资产生是的外部性效益,为同行免费培训了“零距离就业”的员工,节约了竞争对手的员工“获得成本”。

“轻易得到的不值得珍惜”,付出的多少往往与珍惜的程度成正比,对企业如此,对学生也如此。为了让企业能把校企合作,为学生提供的培训作为一个非常重要的项目,首先要让企业有约束,有了“实训以及就业的协议”,学生就不仅仅是学校的人员,更是企业的后备力量,对准员工的投入能让企业更有积极性与主动性;与此同时,学生支付了企业实训费用之后,将对企业的实训过程更重视,即便学生毕业以后有更好就业机会而放弃在企业工作,企业付出的培训投资也得到了补偿。在就业形势日益严峻的今天,这个方案无论对企业、学生、学校都是有百利而无一害的。

方案二:政府买单

根据国外的经验,政府是否通过制定政策、法规和条例来协调和支持“工学结合”教育模式的发展,对该模式能不能很好的运作起着至关重要的作用。如英国政府规定,如果企业和学校实施“三明治”计划,安排学生到企业工作,联合培养学生,企业可以减免教育税。同样,加拿大政府也通过退税政策来鼓励用人单位参加“工学结合”。

参考国外的经验,建议政府通过制定政策来鼓励用人单位参加工学结合。具体地说,各级政府在人事、财务、奖惩、信贷、税收、考核等方面制定配套的支持工学结合的倾斜政策和鼓励性措施,如企业参加工学结合可以像职工教育那样将费用列入成本,也可以减免教育附加税,或者直接将该费用从税收里进行抵扣,从而提高企业参加“工学结合”的积极性。

[基金项目:2008年全国供销合作职业技术教育学会专项课题《高职教育营销专业“工学结合”实践研究》(课题批准号:GXXH0809)]

参考文献:

1.郑石明.营销模式的变革[J].销售与市场.2008(10)(上)

2.张明.高职教育工学结合人才培养模式的探索[D].苏州:苏州大学教育经济与管理系,2007

3.陈金梅.广西高等职业技术工学结合的状况分析及对策研究[D].南宁:广西师范大学教育科学学院,2008

(作者单位:湖南商务职业技术学院经济贸易系 湖南长沙 410205)

(责编:贾伟)

——沈 妉

——李 琦