新加坡高等教育发展的历史与现状

吕杰昕 李 军

[摘 要] 新加坡的高等教育发展历史只有不到30年时间,在20世纪80年代初期至20世纪90年代中期,新加坡高等教育在规模上得到很大的扩展;自20世纪90年代中期,新加坡政府开始通过政策手段大力推进高等教育质量的提高。在发展定位上,新加坡特别强调高等教育的实用性、自主性和国际化发展,具有后起型国家的特色。

[关键词] 新加坡 高等教育 大学自主

新加坡高等教育的发展历史很短,没有教育强国的直接帮助,几乎完全依靠本国的努力,在近20年的时间里实现了高等教育规模和质量的大幅扩大和提高。

一、新加坡高等教育发展的宏观历史图景

新加坡高等教育是在新加坡独立后逐渐发展起来的。1965年,独立后的新加坡政府开始逐步清理殖民地时期高等院校遗留下来的问题。政府通过使用津贴办法,经历了近10年的时间,坚定而又谨慎地把大学的教育权和人事权收归政府。这是新加坡高等教育改革具有决定性的一步,使新加坡有限的高等教育资源能在国家经济发展中发挥巨大作用。[1]

新加坡独立后的教育格局非常落后,不但没有统一的学制,教学质量参差不齐,而且各个学校的教学语言也不统一。因此,在建国初期,新加坡教育发展的重点是基础教育和中等职业技术教育。到了20世纪70年代末,新加坡已经建立了比较完善的学术轨、职业轨和技术轨教育体系,并使中等教育更加多样化。进入20世纪80、90年代后,新加坡政府将关注的重心转向“职业技术培训的人力资源”,由此加大了对中学后教育机构——大学和多科技术学院的投资。[2]在1985年~1995年,新加坡高等院校在校生人数由39 913人增加到73 939人,增长率为185.25%,基本上达到了吸收20%的适龄青年进入大学,40%进入工学院的目标。新加坡的高等教育已由此步入大众化教育的发展时期。[3]

在实现了高等教育大众化、扩大了高等教育规模后,新加坡政府意识到提高高等教育质量的重要性。1997年,新加坡总理宣布将新加坡建设成为“东方波士顿”,把当时新加坡的两所大学——新加坡国立大学和南洋理工学院建设成为世界一流的教育机构,并要求两所学校分别以哈佛大学和麻省理工学院为榜样。同年,新加坡政府邀请了来自美国、日本以及欧洲大学的11名专家到新加坡,为如何达到这一目标提出建议。专家组提出了以下四方面建议:第一,建立更灵活的录取标准,考虑学生支付能力设立学费标准,从而吸引世界各地优秀人才来新加坡就读;第二,在科研与研究生教育上,加强与世界知名科研机构的合作与联系;第三,拓宽本科生的课程,使学生对非技术问题具有更广泛的兴趣、对自然科学和社会科学形成更深层次的理解;第四,创造更优良的科研和教学环境,从而使两所大学能够聘请到世界一流的教授和研究者。[4]

在做出提高高等教育质量的决策之后,新加坡政府所采取的主要做法是给予大学充分的办学自主权。为促进新加坡国立大学、南洋理工大学更好地发展,新加坡政府于2004年4月任命成立了大学自主、管理、资助委员会,于2005年1月6日公布题为《大学自主:迈向卓越巅峰》的“大学自主”初期报告书,并于2005年5月正式确定议案。改革的目标是使目前大学只有少许自主权转变为拥有完全自主权,成为对国家、社会负责任的高等学府。大学自主后带来的改变将包括重组大学理事会,自行分配经费的使用,自主制定学费,自行制定招生条件,自行调度各院系招生的人数,全权处理人事的征聘、升迁和薪金分配等内容。大学自主后,政府的资助将由目前发展费的100%和日常经费的75%下调到总费用的75%,但政府仍将是大学的最大资助者。[5]

二、新加坡高等教育的规模和专业结构

目前,新加坡有4所大学,分别是新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学、新跃大学。其中,前两所大学为公立大学,能颁发直至博士学位的各级大学学位。新加坡管理大学为半公立大学,新跃大学为新设立的大学,其前身为新加坡管理学院,2006年1月正式升格为大学,为新加坡第一所完全没有政府资助,能自行颁发学位的私立大学。除大学之外,新加坡还有5所国立多科技术学院,分别为南洋理工学院、新加坡理工学院、淡马锡理工学院、义安理工学院、共和理工学院,为不能上大学的学生进行职业教育培训。[6]

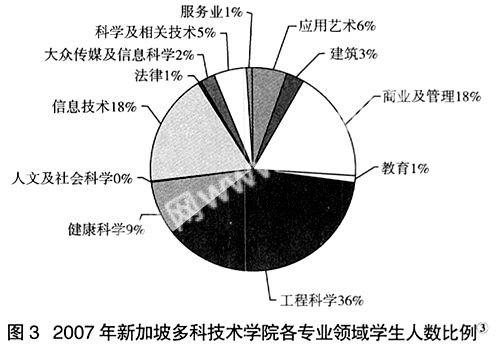

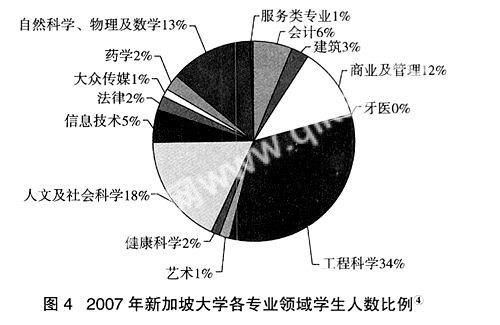

从图1和图2可以看出,新加坡高等教育的发展非常注重理工科人才和应用型人才的培养。从图3可以看出,在多科技术学院的各个专业领域中,学生人数最多的学科领域是工程科学(占学生总数36%),商业及管理(占学生总数18%),信息技术(占学生总数18%);从图4可以看出,在大学的各个专业领域中,学生人数最多的学科领域是工程科学(占学生总数34%),人文及社会科学(占学生总数18%),自然科学、物理及数学(占学生总数13%),商业及管理(占学生总数12%)。

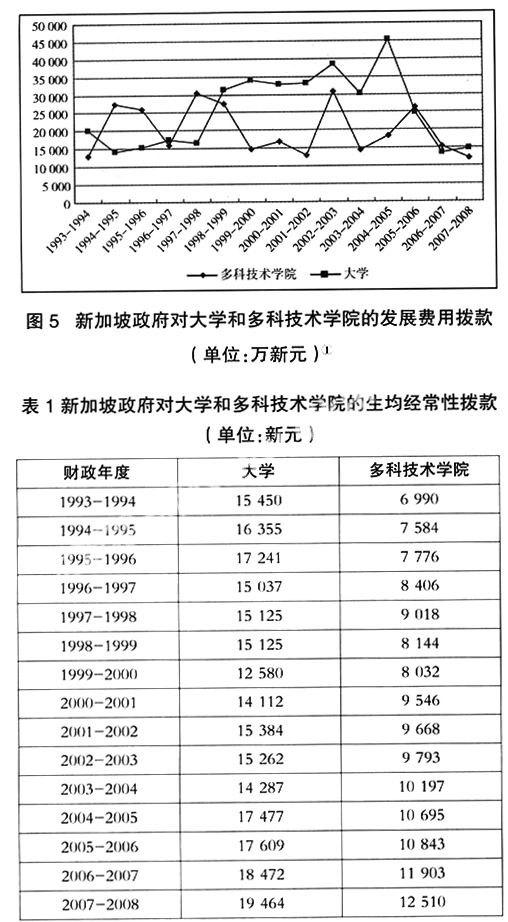

三、新加坡高等教育的经费

新加坡政府对高等教育的拨款分为经常性开支和发展费用开支两部分。在1997年新加坡提出将新加坡国立大学和南洋理工大学建设成为世界一流的教育机构之后,两所大学所获得的发展费用拨款曾大幅增加。在实行大学自主以后,新加坡政府大幅减少了对高等教育的发展费用支出,但经常性开支有所增加,在1993年~2008年,新加坡政府对大学和多科技术学院的拨款情况如图5和表1所示。

四、新加坡高等教育发展的主要特征

1. 实用性

新加坡政府没有对外公布专门的教育发展战略规划,但在公布的其他发展战略里面却无不提到教育的重要性。“新加坡21委员会”② 题为《凝聚,我们将产生影响》的报告,提出让每个成员接受终身教育的重要性,认为唯有让公民充分接受教育并找到一份合适的工作,才能适应当代新加坡发展的需要。[7]这一看似很简单的道理却恰恰表明了新加坡教育的实用性特征,即大力发展面向产业需求的教育。新加坡政府在随后出台的《产业21》计划中,提出要将新加坡建设成为一个富有活力与稳定的知识性产业枢纽,确保新加坡在21世纪的制造业、制造服务业与贸易性服务业等产业仍占有优势地位。为实现这一目标,教育配套部分目标是把新加坡建设成为区域教育中心和国际教育枢纽,提出了在未来10年内引进10所世界级大学的计划,扩大国内高等教育规模和国际教育交流与合作的范围。

除了在规划中体现产业与教育的密切联系外,在实践中,新加坡政府还通过制度建设来促使大学的人才培养与社会经济发展的需要相一致。2004年开始,新加坡设立了全国人力资源委员会,依据每年开展的毕业生调查,来监督高校的专业设置、课程教学是否与社会需求相适应。新加坡各高校的中心任务则是根据委员会设计的职业型课程来设置与调整本校的课程,各高校都成立了顾问委员会,委员来自于各行各业。他们负责监督高校专业设置、课程结构与教学内容是否与国家经济发展相适应。由于以上两个机构的存在,各高校一般都能灵活地根据不同时期国家经济发展的重点与市场需求,以实用性、科学性、未来性为原则,对专业与课程设置进行不断调整。

2. 大学自主

新加坡在2005年开始实施了“大学自主”改革。“大学自主”改革一方面增加了大学的办学自主权,另一方面也削减了大学的财政拨款。从体制改革的角度来看,这场改革的核心是改变新加坡国立大学和南洋理工大学目前的法定机构地位,使其成为有担保的企业型非营利有限公司,其地位与非营利私立教育机构(如新加坡管理大学)相似。[8]体制改革背后所隐含的深层次意义则在于,大学不再仅属于政府,而是属于利益相关者,诸如政府、教职员工、学生、校友、捐助者等。具体来说,新加坡的“大学自主”改革增大了大学的自主权。

第一,大学委员会对学校发展的战略方向和优先领域具有更大的自主权,同时也要承担更大的责任。

第二,虽然政府仍然是大学办学经费的主要提供者,但随着政府拨款的减少,大学必须寻找其它经费来源。同时,大学可以自主决定经费项目的分配——是用于硬件建设还是人才引进,可以自主决定学费标准——包括不同课程之间学费的差异。通过经费改革,政府希望大学可以更有效地利用学校资源。

第三,在2004年2月,新加坡大学招生委员会建议进行大学自主招生试点,新加坡国立大学和南洋理工大学可以按照本校设立的标准,录取10%的新生。

第四,2004年,新加坡设立了全国人力资源委员会,监督大学的专业设置是否与社会经济发展需求一致。但根据2005年的改革规定,如果大学招收缴纳全成本学费的留学生,可以不受全国人力资源委员会对专业设置和专业招生人数的限制。

第五,新加坡国立大学和南洋理工大学可以自主决定教师的聘任及提升,还有权决定员工的工资、福利待遇和绩效奖励,这样就有利于大学留住最优秀的人才。[9]

3. 国际化发展

20世纪90年代中期以前,新加坡高等教育承袭的是英国体制,一直实行精英教育,管理也比较保守,政府控制和精英福利特征比较明显。1996年,新加坡政府提出要把新加坡建设成为“东方波士顿”、“区域人才培训中心和教育枢纽”,将国大和南大建成亚洲的哈佛大学和麻省理工学院。这是新加坡根据经济发展需要实施大学国际化政策的理念。1997年教育改革开始,大学办学和管理理念向美国体制靠拢,体现为:有控制地提高大学学费,扩大招生数量,鼓励大学自筹经费,逐步赋予大学人事和财务的自主权,将学校体制转为美国式以教授为中心的体制。[10]

除了在学校办学模式和内部管理体制上进行国际化之外,为了真正建设世界一流的高等教育,新加坡还大力吸引国际学生。与澳大利亚、新西兰等国家在高等教育领域发展教育服务贸易不同,由于特殊的地理位置和经济发展需要,新加坡发展高等教育国际化的目的类似于美国,即在于吸引世界优秀人才来新加坡工作。因此,新加坡并未对国际学生征收高额学费,国际学生的学费仅比新加坡本国学生的学费高10%。例如,在南洋理工学院,新加坡学生的平均学费为每年1 800新元,而国际学生仅需支付每年1 980新元,新加坡政府对国际学生的补助达到了8 720新元。在南洋理工大学,新加坡本国学生的学费为每年5 500新元,国际学生学费为每年6 050新元。[11]

新加坡政府还斥巨资设立了“国际学生奖学金”,以吸引外国精英。新加坡政府和大学从人才经济学的角度出发,把国际毕业生视为国家的一笔重要财富和投资。同样基于以下的认识,政府和大学还十分重视校友会工作,国大和南大的国际校友在全球各个经济体建立的人脉关系,成为国家招商引资的巨大资源,并能引进一流的教授,为毕业生的良好就业提供支持等。

参考文献:

[1] 殷永清.新加坡高等教育的历史发展及启示[J].文教资料,2006(11):43-44.

[2] Gopinathan S. Education and Development in Singapore.In J. Tan,S. Gopinathan and H. Kam (eds) Education in Singapore[C].Singapore: Prentice Hall,1997:36-38.

[3] 黄建如.新加坡高等教育大众化评析[J] .高等教育研究,2001(2):106-110.

[4][11] Sanderson,G.International Education Developments in Singapore[J] .International Education Journal,2002(2):93-96.

[5] Singapore Ministry of Education.Autonomous Universities:Towards Peaks of Excellence[M].Singapore Government,2005.

[6] Singapore Ministry of Education. Introduction to Post-Secondary Education[EB/OL].[ 2008-12-08]http://www.moe.gov.sg/education/post-secondary.

[7] Singapore 21 Committee. Together,We Make The Difference[EB/OL].[2008-12-05] http://www.singapore21.org.sg/S21report_txtonly.doc.

[8] Singapore MOE Press Release. NUS,NTU,SMU to Become Autonomous Universities[EB/OL].[2008-12-05]. http://www.moe.gov.sg/media/press/2005/pr20050412.htm.

[9] Singapore Ministry of Education. Autonomous Universities:Towards Peaks ofExcellence[M]. Singapore Government,2005.

[10] 凌健. 新加坡的大学国际化改革特点及其启示[J]. 比较教育研究,2007(7):82-85.

(作者单位:吕杰昕,上海师范大学教育学院;李军,青岛农业大学)

责任编辑 张 鹤

注:

①②③④ 笔者根据Singapore Ministry of Education,Education Statistics Digest 2008的数据绘制。

① 笔者根据Singapore Ministry of Education,Education Statistics Digest 2008的数据绘制。

② 新加坡21委员会是新加坡原总理吴作栋在1997年8月任命成立的一个委员会,有83名来自社会各界的成员,委员会工作的目的是增强新加坡的社会凝聚力、政治稳定性、集体意识等。