财政转移支付制度的问题及对策研究

刘秀清

1994年,我国实行了分税制财政体制改革,作为改革的配套措施,中央从1995年开始实行了过渡期转移支付办法。实践证明。财政转移支付在促进经济发展与社会进步中发挥了十分重要的作用,但同时也暴露出不少的问题。为了进一步贯彻落实科学发展观,解决财政转移支付中存在的突出问题,完善财政转移支付制度,湖北省社会科学院财贸所课题组于2009年4月底到湖北省黄石市进行了专题调研。在摸清现状、查找问题和总结经验的基础上,针对目前黄石市财政转移支付中存在的问题,提出了完善财政转移支付制度的对策建议。

一、黄石市财政转移支付的现状及特点

(一)中央及省近年来对黄石市的转移支付情况

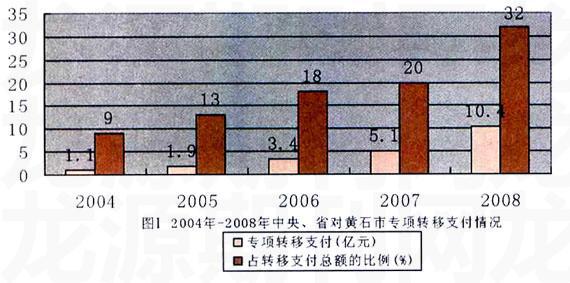

实行分税制财政体制以后,中央宏观调控能力进一步增强,对地方财政的转移支付力度逐年加大。2004—2008年,中央、省对黄石市转移支付总规模达到103.68亿元,其中2004年转移支付额为11.87亿元,2008年转移支付额为32.21亿元,年均增幅达28.34%。转移支付按照资金性质分类,分为财力性转移支付和专项转移支付。其中,财力性转移支付包括体制性转移支付(税收返还、体制补助及结算补助等项目)和一般性转移支付。2004—2008年中央、省对黄石市财力性转移支付为81.73亿元,年均增幅19.4%,其中体制性转移支付34.89亿元,一般性转移支付46.84亿元:中央、省对黄石市专项转移支付为21.95亿元,年均增幅74.1%。(见表1)

(二)近期黄石市对下转移支付情况

2004年湖北实行省直管县(市)财政体制以后,市级对下转移支付的对象主要是城区和经济技术开发区。根据湖北省财政厅和市委、市政府的相关要求,市财政逐步加大了对下转移支付力度,出台了一系列转移支付制度,一是建立困难性转移支付机制。对城区人均财力低于一定水平的地方,市级财政给予困难性转移支付。二是建立激励性转移支付体制。对城区及开发区当年的财政收入进行考核,按照相应的转移支付计算公式和系数计算应得的激励性转移支付。三是对城区及开发区的增值税5%、营业税20%,市财政不再集中财力,新增部分按体制留用。四是将原属市级收入的城建税和教育费附加与城区共享,对于新增财力市与区按比例分享,调动城区的积极性,促进城区建设和义务教育发展。2008年,黄石市财政对四城区及开发区的财政转移支付补助为3.82亿元,较2004年1.07亿元增长357.8%,年均递增37.5%。(见表2)

(三)黄石市转移支付的特点

1、中央、省逐年加大了对黄石市的转移支付规模。2008年达到了32.21亿元,与2004年11.87亿元相比增长了171%,年均增幅达28.3%。黄石市由于经济和社会发展的需要,地方一般预算支出每年也在不断增加,但是转移支付占一般预算支出的比例一般都保持在60%左右,这表明转移支付在对黄石市经济发展和社会进步方面发挥着重要的作用。(见表3)

2、财力转移支付比例不断下降。财力性转移支付是为弥补财政实力薄弱地区的财政缺口,均衡地区之间财力差距、实现地区之间基本公共服务能力均等化,由省财政安排给市县的财政性补助资金,不规定具体用途,市(县)可以根据实际情况自主合理安排使用,是最具公平性的转移支付制度。中央、省对黄石市的财力性转移支付占转移支付总额的比例由2004年91%下降到2008年68%,下降了23个百分点(见图1)。

3、专项转移支付呈逐渐上升趋势。专项拨款补助即专项转移支付。是指中央及省政府为实现特定的宏观经济政策目标,委托市县代理一些跨区域的公共事务而进行的一种补偿资金,侧重效率兼顾公平,是具有政策倾向性和宏观意图的转移支付制度。专项转移支付资金必须按照特定的用途使用,不得挪作他用。近年来,中央及省对黄石市的专项补助增长很快,专项转移支付占转移支付总额的比例由2004年的9%上升到32%,上升了23个百分点。(见图2)

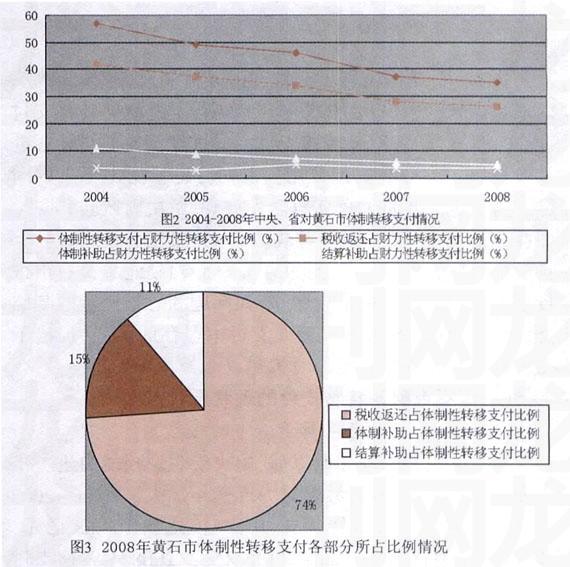

4、体制性转移支付占财力性转移支付及转移支付总额的比重呈逐渐下降趋势。中央、省对黄石市的体制性转移支付主要由税收返还、体制补助、结算补助三部分组成。2008年体制性转移支付中税收返还为5.77亿元,体制补助为1.16亿元,结算补助为0.80亿元,占财力性转移支付比例分别为26%、5%、4%。与2004年相比税收返还下降最快,降幅达16个百分点,由此可见,体制性转移支付的变化主要取决于税收返还的变化。(见图2、图3)

二、黄石市财政转移支付中面临的问题

(一)转移支付中的各种转移支付所占比例不合适

从图1、2可以看出,近几年中央、省对黄石市的转移支付存在财力性转移支付增长慢、比重呈逐年下降趋势,专项转移支付增长快、比重呈逐步上升趋势。2004年中央、省对黄石市转移支付资金中财力性转移支付占90.51%,专项转移支付占9.4%;而2008年财力性转移支付比重为67.83%,专项转移支付比重为32.17%。在目前县乡财政较为困难的情况下,财力性转移支付尚无法完全弥补县乡财政收支存在的硬缺口。

(二)转移支付规模偏小

黄石市转移支付资金支出需求规模很大,在养老、医疗、失业等社会保障方面的资金压力相当大。特别是近年来,随着经济的转型和企业改革改制的深入推进,黄石市呈现出产业结构失衡、社会保障资金缺口大,棚户区改造任务艰巨、生态治理与环境保护负担重等矿产资源日渐枯竭及企业改制遗留问题增多等困难局面,市财政面临巨大的支出压力和承受着巨额的债务风险。一是养老保险收不抵支现象日趋严重,离退休人员养老金缺口累计达3.6亿元。二是企业改制遗留问题多。750家企业改制。负资产企业610家,无资产企业80家,改制企业职工安置费用缺口及财政相关债务达21.85亿元。三是可用财力不足。2008年应列未列支出高达10亿元,2009年受金融危机影响,财政困难将进一步加强,无法抽出资金来保证各项增支政策的贯彻落实和解决企业改制遗留问题。四是财政债务潜在风险增大。截至2008年底,市级财政债务余额为43.3亿元,防范和化解财政风险任务十分艰巨。

(三)转移支付体制不适应新形势要求

现行转移支付体制仍保留了原体制性转移支付,不利于区域间差距的缩小,维持既得利益的体制性转移支付,如两税返还与税收收入的增长挂钩,实际上起到了逆向调节作用,这种调节机制受制于经济发展水平,经济发达地区税收增长较快,体制性转移支付就多,而经济欠发达地区的税收增长较慢,所获得的转移性支付就越少,地区间横向差距越拉越大。

(四)专项性转移支付不规范

1994年实行的分税制财政体制改革侧重于财权调整和收入划分,政府问事权和支出责任划分基本沿袭改革前

框架。随着财政职能和支出重点的变化,各级政府事权增多、支出项目增多,事权与支出责任不清的矛盾凸现,而财政管理体制的完善工作没有及时跟进,财政分配调控职能过多地压在转移支付上,造成政策性转移支付和专项转移支付项目增多,项目间不协调情况增多,转移支付资金使用效率不高,难以体现对财政支出引导和调控。一是部分专项转移支付设置不合理,项目交叉重复、管理部门众多,偏离政策目标,不利于发挥专项转移支付资金的整体效益。地方配套压力大,中央、省下达的专项性转移支付项目,很多都明确规定了地方配套资金,在加重地方财政负担的同时肢解了地方自有财力。从一定程度上说,中央、省出台的转移支付政策不仅对地方财政支出压力较大的局面不能缓解,反而影响了地方财政支出的方向和重点。

(五)地区发展中的显性问题得不到解决

黄石是湖北省老工业基地,过去为湖北省及全国的发展做出了重大贡献。改革开放以后,特别是上世纪90年代后期,由于经济转型及企业改制的影响,大部分国有企业处于停产、破产状态,企业职工需要安置,企业改制后负资产需要财政弥补。近几年财政通过各种方式对企业剥离办社会问题,企业职工安置问题及改制企业负资产弥补等问题投入了大量资金,到目前为止,黄石市财政已经支出企业改革改制费用12.03亿元,还存在各类费用缺口27.32亿,元。其中改制企业职工安置费用及与财政相关债务21.85亿元,企业离退休人员养老、医疗资金缺口达3.84亿元,落实国家出台的涉及企业财政政策资金缺口1.63亿元,已严重影响到市级财政经济的正常运行和社会稳定。而中央、省对黄石市这种老工业基地的转移支付资金的支持力度太小,黄石的经济转型和产业结构升级举步维艰。

三、完善财政转移支付的对策建议

(一)逐步优化转移支付结构

按照现行的结构分类方式,应进一步提高财力性转移支付的比重,压缩专项转移支付比重,提高财力性转移支付中一般性转移支付的规模和比重,逐步压减直至取消财力性转移支付中体制性转移支付的规模和比重。逐步压缩专项转移支付,将专项转移支付中义务教育、公共卫生、社会保障及一般性扶贫等项目支付调整为财力性转移支付。通过结构调整,提高转移支付均等化力度,确保基本公共服务均等化目标的实现。

(二)整顿规范专项转移支付

一是规范配套政策,对属于中央及省级事权的项目,由中央、省全额负担,对属于上级与下级共同事权的项目,按照实际情况,确定具体的配套比例,尽量少出台让地方配套资金的政策项目。二是清理现有专项转移支付,对情况已发生变化,名不副实和无法体现政策作用的专项转移支付坚决予以清理。清理出的资金转为对地方的一般性转移支付,由地方统筹安排。三是整合重复交叉的专项转移支付项目,加强部门之间的联系沟通,统筹安排专项转移支付资金,避免各自为政,从而提高资金效益。四是建立严格、有效的监督和绩效评价制度,对专项转移支付资金的使用情况跟踪问效、全程监管,确保资金按照规定用途落实到位,发挥应有效益。

(三)适当调整现行财政管理体制

转移支付制度是分税制财政体制的重要配套措施,科学合理地完善财政转移支付制度,应当与调整完善现行财政体制配套进行,在保证中央和省所需财力的情况下,妥善调整收入划分和事权划分,明确地方政府职责,适当增加地方政府提供公共服务能力。简化财政体制形式,将体制性转移支付中的体制补助、固定不变的结算补助及一般性转移支付合并固定下来,扩大地方可支配财力规模。这样,既可以调动地方积极性,又有利于上级财政调控转移支付规模和结构,完善转移支付制度。

(四)调整利益分配格局,加大对财力困难地区的转移支付力度

针对一些资源枯竭型城市及税收能力相对较弱的地区,在直接的财政补贴之外,建立一种潜在的补贴制度,比如投资性补贴。具体做法是进行较发达的城市与落后城市的横向联合,发达城市对落后城市的直接投资,带动当地经济的发展和增加税收:同时,省级政府给予发达城市适当的奖励,实行以奖代补的政策。另外,对于贫困地区的财政需求,给予适当的照顾,但是必须科学合理地测算其财政资金需求。