安徽省大学生心理健康现状调查及思考

金艾裙,苏国红

(安徽工程大学人文社科系,安徽芜湖 241000)

安徽省大学生心理健康现状调查及思考

金艾裙,苏国红

(安徽工程大学人文社科系,安徽芜湖 241000)

通过对安徽省大学生心理健康状况的调查分析,发现该省大学生SCL-90各症状因子均分都高于全国青年常模;心理健康状况受性别、年级、生源地、体育锻炼习惯等因素影响,并且呈现出女生的心理健康状况优于男生的势态以及经常锻炼学生比很少锻炼学生心理健康水平好的现象。建议高校应重视对大学生的心理健康教育,采用相关策略,保证心理健康教育的系统性、科学性、针对性和有效性。

大学生;SCL-90;心理健康教育

心理健康,是指个人心理所具有的正常的、积极的状态和同环境保持良好心理适应的能力。青年是祖国的未来,大学生的心理健康与否,不仅直接影响个体的健康成长,而且关系国家和民族的兴衰。2002年4月教育部颁布的《普通高等学校大学生心理健康教育工作实施纲要》明确要求高校要加强对大学生的心理健康教育。为有针对性地开展心理健康教育,本文采用“症状自评量表(SCL-90)”,整群抽取安徽省工科类、综合类、医学类5所高校1500名学生进行问卷调查,回收有效问卷1465份,有效回收率为97.7%,其中男生为762名(52%),女生703名(48%);低年级836名(57%),高年级 629名(53%);来自农村的学生 928名(63%),来自城市的学生537名(37%)。平均年龄20.35岁。数据的统计分析采用SPSS11.0软件进行。症状自评量表SCL-90是20世纪70年代初期由Derogatis等编制,各症状效度系统为0.78-0.90之间,其评定结果具有较高的效度,能较好地反应人群心理健康状况及变化[1]。目前已广泛用于各种人群的心理健康状况测查。

1 安徽省大学生心理健康现状

1.1 安徽省大学生心理健康水平与全国青年常模比较,总体差异显著

当前大学生心理健康现状与1986年建立的全国青年常模比较,各因子都存在显著差异。常模反映的是上世纪八十年代的青年,当代大学生与他们在文化氛围、教育环境、社会发展大背景等各个方面都存在差异。可见,随着高等教育大众化进程的推进,大学生心理健康状况呈下降趋势。

表1 安徽省大学生SCL—90因子分与全国青年常模比较

1.2 安徽省大学生心理健康水平存在性别差异

有研究报道,男、女生在一些SCL-90因子分间有差异,但报道结果往往不一致。本次调查发现,除躯体化、恐怖性外,SCL-90各因子分男生都高于女生,与陈雯[2]、李怡和[3]等的调查结果相似。与大学生中度以上心理问题的发生率男生显著高于女生(分别为男19.50%和11.47%)的结果一致[4]。长期以来,人们总认为女生心理健康状况相对男生较差,但近年的研究表明,女生的心理健康状况呈现出优于男生的势态。这可能与社会对男生要求高于女生有关,再者,当代的大学生绝大部分都是独生子女,很多家庭都注重培养女孩的自立、自强,大学里女生的学习成绩都好于男生,女生的总体素质也相对较高。因此,各高校有必要改变传统观念,注重男生的心理健康辅导。

表2 安徽省大学生SCL—90因子分性别比较

1.3 安徽省大学生心理健康水平存在年级差异

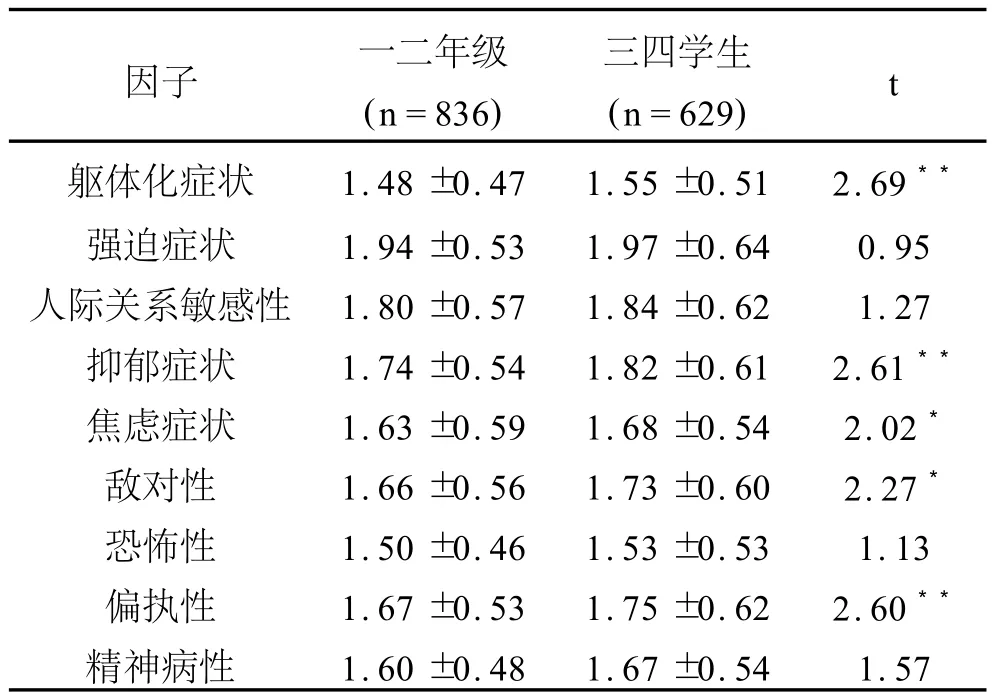

表3 安徽省大学生SCL—90因子分年级比较

一、二年级大学生心理健康状况普遍好于三、四年级,低年级同学在躯体化、忧郁、焦虑、敌对和偏执性方面显著优于高年级同学。可能是随着年级的增长,大学生面临的情感困惑、学习困惑越来越多,面对的就业压力越来越大,从而表现出心理健康状况越来越差。

1.4 安徽省大学生心理健康水平存在生源地差异

由于生活环境、经济条件等因素的影响和制约,城市学生的心理健康状况普遍高于农村学生。城市学生SCL-90各因子得分都明显低于农村学生,在躯体化症状、强迫症状、人际关系敏感性、抑郁症状、恐怖性等方面都存在非常显著差异。可见农村学生尤其是农村贫困学生的心理健康状况令人担忧。

1.5 安徽省大学生心理健康水平存在锻炼习惯差异

表5 安徽省大学生SCL-90因子分锻炼习惯比较

依据体育人口的标准[5],将大学生分为经常锻炼者(即每周锻炼3次以上者,每次30分钟,中等强度以上)、偶尔锻炼者和基本不参与者3个等级。本次调查结果显示:被调查的学生中经常参加体育锻炼的有 329人,占 22.46%,偶尔锻炼的 841人,占57.41%,基本不参加锻炼的295人,占20.13%,体育人口的数量低于全国水平[6](P70)。

由表5可见,经常参加体育锻炼者各因子分都小于偶尔锻炼者和基本不锻炼者。除强迫症状、敌对性、精神病性三项指标外,经常锻炼者与基本不锻炼者之间存在明显差异,特别是躯体化症状和恐怖症状二项指标差异非常显著(P<0.001)。说明,体育锻炼确实可以提高肌体躯体化的能力,提高人际交往能力和社会适应性,反映出体育锻炼对身心健康的积极影响。

2 对当代大学生心理健康教育的思考

2.1 建立心理健康教育网络,保证心理健康教育的系统性

1999年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出:“针对新形势下青少年成长的特点,加强学生的心理健康教育。”2001年4月,国家教育部又颁布了《关于加强普通高等学校大学生心理健康教育工作的意见》。可见大学生心理健康教育的重要性与紧迫性。在美国,学校心理健康教育工作者与学生的比较是1:1500[7](P46),而我国心理健康教育的师资队伍却相当薄弱,很多上万人的高校连一名专职的咨询老师都没有。随着高校规模的扩大,屈指可数的几名专兼职心理教育工作者显然难以满足学生的心理需求,因此,必须组建“学校-院系-学生社区三级防范网络”。

一级网络为学校心理教育中心,负责对心理教育工作队伍的教育、培训,心理教育工作的协调、督查、科研指导、经验交流,以及规划并指导实施对全校大学生的心理教育和心理咨询工作。二级网络为各院系学生工作机构,充分发挥院系分管学生工作的书记及辅导员的纽带作用,促其主动积极地关心学生心理健康,把心理健康指导融入思想政治工作和日常管理之中。三级网络为学生社区组织,可在相关专业和大学生心理协会中吸收适当人员,进行培训,参与心理健康教育的辅助性工作,开展朋辈心理互助,不仅能解决一般性心理困惑,而且对于特殊情况能做到早发现早汇报。

2.2 构建专门教育与渗透教育相结合的教育模式,保证心理健康教育的科学性

2.2.1 开展心理健康普查和普教工作、建立大学生心理档案

大学生心理健康应从新生入学开始,使用相关心理测试量表进行新生普查,建立大学生心理健康档案。及时筛选出有明显心理障碍或需要引起关注的学生,针对学生心理健康状况,实行分层教育。其中有明显心理障碍的学生,如想轻生者或自我感觉健康有严重问题者,可在严格遵守保密性原则的前提下,设法促其求助,必要时亦可主动约谈。同时面向全体新生开展入学心理教育,以专题讲座、新老生经验交流等多种形式帮助新生尽快适应大学生活。此外,面向全校学生,开展心理健康教普教工作,如利用宣传栏、校系报、专题讲座、选修课、团体辅导活动等,使心理健康教育深入学生心中。

2.2.2 充分利用课堂教育途径,多学科渗透,增强大学生的自我保健意识

除开设“大学生心理学”、“社会心理学”、“管理心理学”等公共选修课外,各学科如“大学生思想道德修养”、“体育”、“大学英语”以及专业课程等都可以结合本学科的特点充分发挥心理健康教育的功能。此外,要善于利用第二课堂——各种社团、各种社会实践,如“大学生心理协会”、“大学生演讲协会”以及社会调查、暑期实践等,通过活动的开展,使学生适应能力、交往能力、意志品质都得到发展,同时在活动中培养大学生的自信心和成就感。

2.3 把心理健康教育与解决学生心理困惑结合起来,增强心理健康教育的针对性

2.3.1 针对不同年级的大学生实施有针对性的心理健康教育

相对于高年级同学来说,低年级学生的就业压力、情感压力相对较小。大一学生往往存在入学适应问题,如想家、生活不能自理、学习方式的不适应等,因此,需要对大一学生进行适应教育。大二、三学生主要表现为情感困惑、人际冲突、学习障碍、就业考研选择两难等问题,因此需要对他们进行恋爱心理、人际交往心理、学习心理方面的指导。大四学生面临就业,一方面压力大,另一方面又缺乏相关技巧,因此需要对他们进行就业指导和创业指导,帮助他们顺利就业。

2.3.2 针对不同性别的大学生实施有针对性的心理健康教育

长期以来,人们呼吁要解放女性,关注女大学生心理健康教育。不知不觉中,男生正沦为大学中的弱势群体,如强景[8]所研究的男生学业弱势。实际上,无论是学业还是综合素质方面,女生往往都比男生出色。因此有专家呼吁要“关注男生”[9]。本次调查表明男生在敌对、躯体化、强迫、偏执、精神病性方面都显著差于女生,可见加强男生的宽容、友好、自信、适应性等方面教育势在必行。女生在恐怖得分上高于男生,可见,有必要加强女生的胆识教育。

2.3.3 加强来自农村的,尤其是农村贫困家庭的大学生的心理健康教育

随着高校招生规模的扩大,高校尤其是地方性高校来自农村、来自贫困家庭的学生越来越多。本次调查表明,农村学生的心理状况在各个方面都明显差于城市学生。造成贫因大学生心理健康不良的原因是多方面,关注贫因学生,仅仅依靠物质资助是不够的。应采取经济助困和心理关怀相结合的方式,通过多种方式,加强贫困大学生的人格教育,引导他们树立正确的贫困观,从心理上克服自卑情绪,树立自信、自强、自立、自尊的信念。

2.4 引导大学生开展自我教育与朋辈互助,增强心理健康教育的有效性

2.4.1 大学生自我教育是心理健康教育的关键之所在

大学生本人是影响大学生心理健康的最主要因素,其他一切因素都只是外因,要通过大学生主体才能起作用。所以有必要引导大学生积极开展自我教育。首先要培养良好的自我意识,正确认识自己的优势与不足,悦纳自我,增强自信心和自强不息的精神;不断地自我反省,自我反省具有激励功能和调节功能,能帮助大学生调节自己的认识和行为,激励自己前进。其次要保持积极乐观的情绪。大学生正处于生理基本成熟而心理尚未完全成熟的特殊时期,家庭、学校及生活事件,都会对大学生的情绪产生影响。使大学生情绪摇摆不定,表现出极大的波动性和两极性。因此,必须学会合理宣泄,找到充分表达负性情绪的方法,并能保持积极的情绪。最后,要培养良好的生活习惯,注意用脑卫生,坚持体育锻炼,有张有弛,因为调查表明,体育锻炼对学生心理健康具有显著影响,而大学生的体育人口的数量却低于全国水平。

2.4.2 大学生朋辈心理互助是心理健康教育的必要补充

朋辈具有“朋友”和“同辈”的意思。朋辈心理互助指年龄相当者在人际交往过程中对周围需要心理帮助的同学或朋友给予心理安慰、鼓励、开导和支持,提供一种具有心理咨询功能的帮助活动。它打破了传统的心理咨询形式,能令需要心理帮助的大学生更加放松自如。

据中国青少年研究中心的报告显示,当大学生有了心理问题的时候,首先选择的是向朋友倾诉 (79.8%),其次是向母亲 (45.5%)、同学 (38.6%)、恋人 (30. 9%)、父亲 (22.5%)、同龄亲属 (15.8%),选择向心理咨询师倾诉的仅占到3.25[10]。可见,大学生在遇到心理困惑时往往喜欢向同龄人打开心扉,相互交谈、倾诉烦恼。因为,他们容易沟通、容易接纳,容易引起共鸣,这是成年人无法替代的。获得来自朋友的理解与支持,不仅可使相互间的友谊得到升华,同时也改善了心理自我调节的能力,促进了“助人与自助”的良性循环,从而提高心理健康教育的有效性。

[1]王征宇.症状自评量表(SCL-90)[J].上海精神医学, 1984,(2):68-70.

[2]陈雯.廖力.王国平,等.南华大学学生心理健康状况调查分析[J].中国全科医学,2008,11(2):348-350.

[3]李怡和.高职大学新生心理健康与人格特征的相关研究[J].顺德职业技术学院学报,2008,6(1):85-87.

[4]彭清宁.大学生心理健康状况分析[J].国际中华神经精神医学杂志,2003,4(4):301-303.

[5]仇军,高峰.体育人口概念研究[J].体育科学,1999,19 (2):11-14.

[6]中国群众体育现状调查课题组.中国群众体育现状调查与研究[M].北京:北京体育大学出版社,1998.

[7]吴增强,沈之菲.学校心理辅导研究[M].上海:上海科学技术文献出版社,2000.

[8]强景,张一梦,左振.济宁医学院男生“学业劣势”现象探析[J].科技创新导刊,2008,(2):217.

[9]苒彭年.关注男生[J].师道,2004,(4):13-13.

[10]胡伟,胡峰.朋辈心理辅导模式在高校中的运用[J].江西理工大学学报,2006,27(5):66-67.

The Survey and Reflection of Mental Health Status of Anhui Undergraduates

JIN Ai-qun,SU Guo-hong

(Department of Humanities and Social Science,Anhui Polytechnic University,Wuhu241000,China)

Through the survey of the mental health of Undergraduates in Anhui Province,the author finds that the average of their SCL-90 symptom factors is higher than the national norm of youth.The level of mental health is impacted by gender,grade, students,physical training.And has shown the situation that the mental health of female students is better than male students,as well as the mental health status of the students in regular exercise is better than that of insufficient physical.Universities should pay attention to the mental health education,and adopt strategies to ensure systematic,scientific,targeted and effective of mental health education.

undergraduates;SCL-90;mental health education

G444

A

1009-9735(2010)02-0120-04

2010-03-14

2006年国家软科学项目“地方高等院校创新人才培养的社会支持平台建设研究”(2006GXQ3D105);2008年校教学研究项目(2008yjy30)。

金艾裙(1970-),女,安徽含山人,副教授,硕士,研究方向:应用心理学。