MRI在鞍区肿瘤诊断与鉴别诊断中的应用价值*1

杨金永 赵 斌 于台飞 马艳红 曹金凤

(1.泰山医学院, 山东 泰安 271016;2.山东省医学影像学研究所, 山东 济南 250021; 3.潍坊医学院, 山东 潍坊 261042)

鞍区是颅内肿瘤的好发部位之一。MRI具有无创伤、良好的组织对比度、无骨伪影干扰、多层面成像等优点,是诊断鞍区肿瘤最理想的影像学方法[1-2]。通过分析80例经手术病理证实的鞍区肿瘤的MRI表现,并结合文献复习,以提高对鞍区肿瘤的诊断及鉴别诊断能力。

1 材料与方法

1.1 临床资料

收集我院经手术与病理证实的鞍区肿瘤80例。其中男性34例,女性46例。年龄6~72岁,平均年龄(42.2±16.8)岁。垂体瘤38例,颅咽管瘤15例,脑膜瘤9例,脊索瘤5例,三叉神经瘤4例,生殖细胞瘤4例,胶质瘤3例,畸胎瘤2例。患者主要临床表现为:内分泌异常(肢端肥大症、闭经、泌乳素增高等)、垂体功能低下表现(性功能减退、第二性征发育差等)、视交叉受压症状(视力下降、视觉障碍等)和颅内高压症状(头痛、恶心、呕吐等)。

1.2 检查方法

全部病例均行MRI平扫及增强扫描。采用GE公司Signa 3.0T超导磁共振扫描仪,使用头颅线圈,行常规冠状位、矢状位扫描。扫描参数:T1WI采用FSE序列(COR:TR = 580 ms、TE=9.4 ms;SAG:TR=580 ms、TE=14.0 ms);T2WI采用FSE序列(COR:TR=3200 ms、TE=118.5 ms),层厚3 mm,层间距0.5 mm,矩阵:320×192,FOV:18 cm×18 cm。所有患者均经静脉注射Gd-DTPA后行冠状位、矢状位及轴位增强扫描,注射剂量0.1 mmol/kg。

2 结 果

2.1 垂体瘤MRI表现

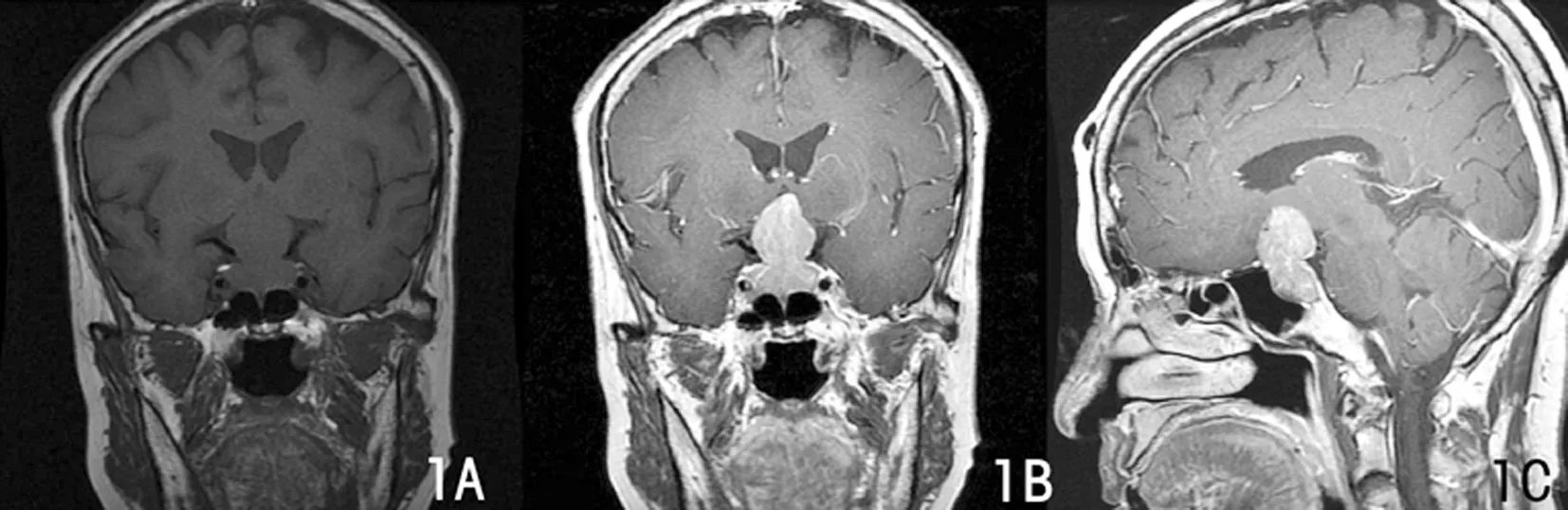

垂体瘤38 例,其中巨腺瘤24例、微腺瘤14例。本组24例巨腺瘤(图1)中,9例瘤内发生坏死、囊变,囊变部分T1WI呈稍高于脑脊液信号的低信号,T2WI呈高信号,坏死囊变区可出现不同信号的液平;6例瘤内合并亚急性期出血,在 T1WI、T2WI上均呈高信号。17例向上突入鞍上池并推压视交叉向上移位;14例肿瘤向上生长,因鞍隔束缚,形成典型的“束腰征”;8例向两侧生长,侵犯海绵窦并包绕两侧颈内动脉。增强扫描后,15例呈均质显著强化,5例不均质强化或环形强化,4例轻度不均质强化,坏死囊变部分不强化。

14例微腺瘤中,10例表现为垂体略增大,垂体上缘膨隆,4例垂体大小、形态未见明显异常;12例 MRI 平扫见垂体信号不均匀,T1WI为稍低信号、T2WI为较高信号,2例MRI平扫T1WI、T2WI均为等信号。14例中,7例可见垂体柄有不同程度偏移。增强扫描正常垂体呈明显强化,肿瘤呈相对低信号。

2.2 颅咽管瘤MRI表现

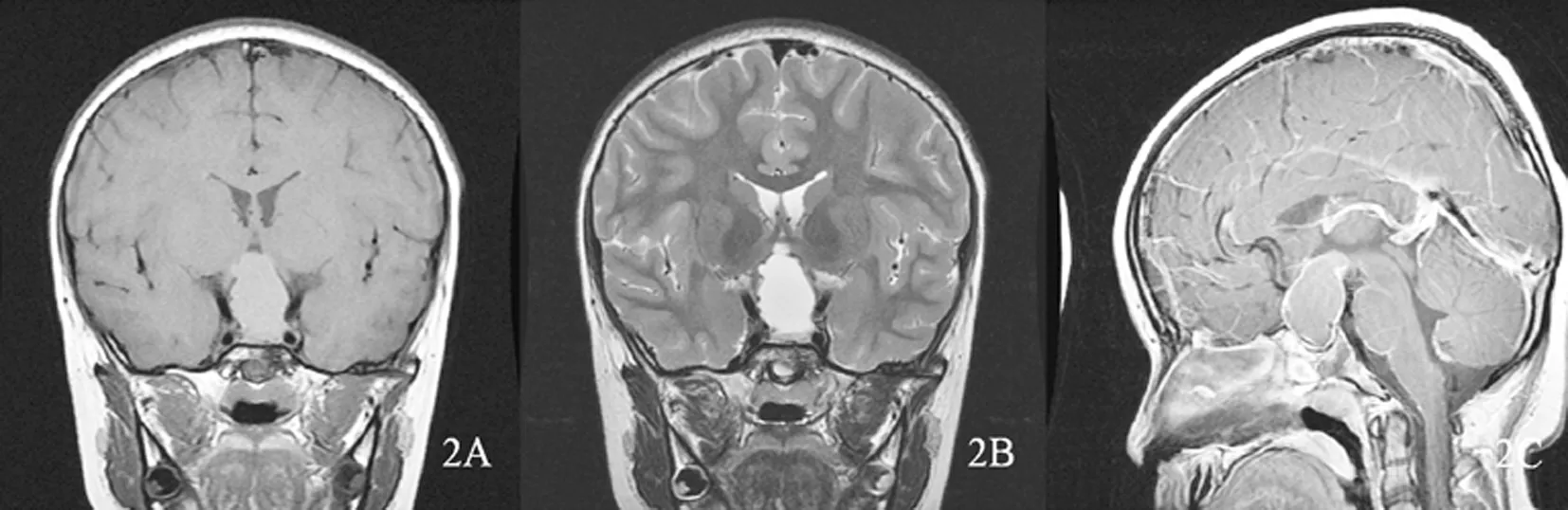

颅咽管瘤15例(图2)中,肿块均位于鞍上。10例形态呈圆形或类圆形,5例呈不规则分叶状;肿瘤呈完全囊性9例,部分囊性4例,实性2例。囊性者在T1WI呈高信号或略高信号,T2WI呈高信号;部分囊性者其实性部分在T1WI为等信号,T2WI呈稍高信号;实性者在T1WI呈不均匀的等信号,T2WI上呈不均匀的高信号。增强扫描肿瘤实质部分及囊壁中度或显著不均质强化。

2.3 脑膜瘤MRI表现

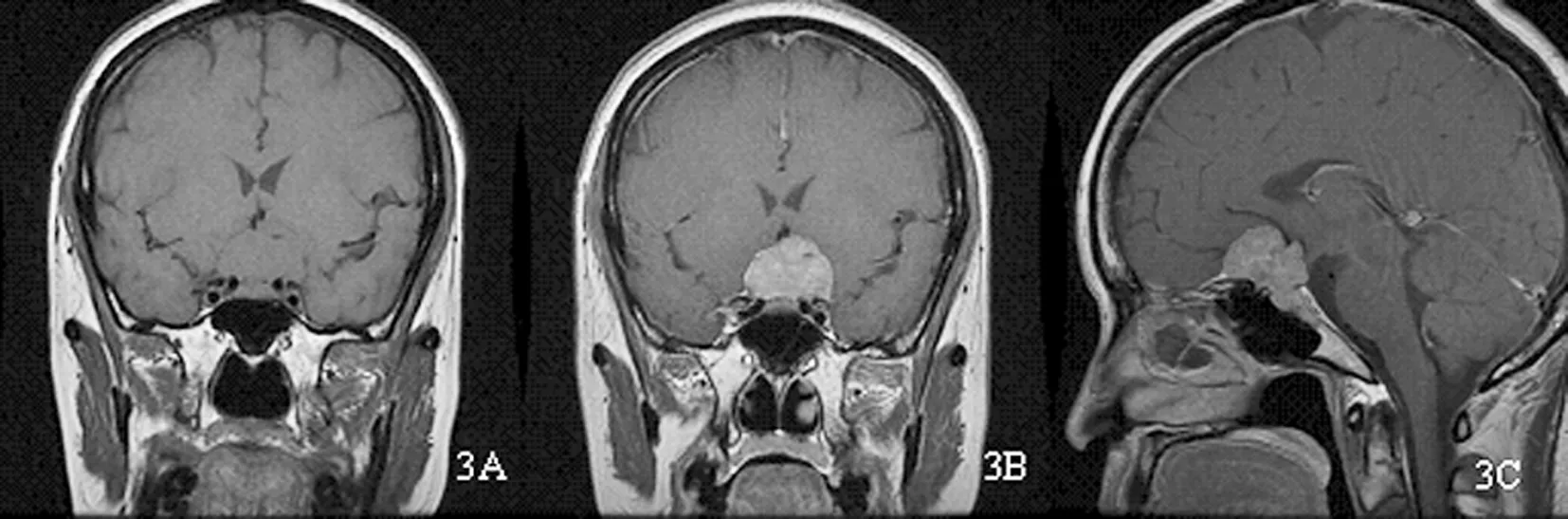

脑膜瘤9例(图3),病灶中心位于鞍旁或鞍上,其中鞍旁型4例,鞍上型5例,T1WI肿瘤信号与周围脑组织信号相同或稍低,T2WI 上呈等或稍高信号,增强扫描呈均质显著强化。其中7 例可见肿瘤周围脑膜局限性增厚并明显强化,呈明显的“脑膜尾征”。

2.4 脊索瘤MRI表现

脊索瘤5例,病灶呈不规则团块状或分叶状,以斜坡为中心向周围生长,并可见斜坡、蝶鞍骨质囊状或膨胀性破坏。肿瘤在 T1WI 上呈等信号或低信号,在 T2WI上呈不均质高信号,增强扫描肿瘤呈明显不均质强化。

2.5 三叉神经瘤MRI表现

三叉神经瘤4例,均表现为鞍旁软组织肿块。T1WI呈等、低信号,T2WI呈较均质高信号,肿瘤边界较清晰,其中2例肿块延伸至桥小脑角区,呈“哑铃状”。行增强扫描后,肿瘤表现为均质显著强化。

2.6 生殖细胞瘤MRI表现

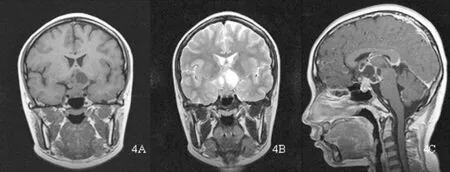

生殖细胞瘤4例(图4),位于鞍上,肿瘤呈类圆形或不规则形,边界较清晰,T1WI呈等信号或低信号,T2WI呈高信号,2例肿瘤深入鞍内引起蝶鞍扩大,但冠状位或矢状位MR检查多能与正常垂体分开,增强扫描多呈明显均质强化,肿瘤内有囊变者呈不均质强化。

2.7 胶质瘤MRI表现

胶质瘤3例,均发生于视交叉。MRI图像上呈椭圆形或不规则形肿块,边界清晰。T1WI上为均质等信号或稍低信号,T2WI上呈均质稍高信号,MR增强扫描呈明显强化。

2.8 畸胎瘤MRI表现

畸胎瘤2例,发生于鞍上区,T1WI肿瘤内有脂肪高信号存在,T2WI肿瘤呈高、低混杂信号,增强扫描囊性部分不强化,实质部分轻度强化或不强化。

图1 垂体巨腺瘤 垂体突入到鞍上,T1WI呈等信号(1A),增强扫描呈明显均质强化,显示典型的“束腰征”(1B,1C)。

图2 颅咽管瘤 鞍上囊性肿物,T1WI呈较高信号(2A),T2WI呈高信号(2B),增强扫描肿瘤周边囊壁明显强化(2C)。

图3 脑膜瘤 肿瘤位于鞍上,T1WI呈均质等信号(3A),增强扫描肿瘤呈明显均质强化,前方可见“脑膜尾征”(3B,3C)。

图4 生殖细胞瘤 肿瘤呈分叶状,内可见囊变(4A,4B),增强扫描肿瘤实质部分明显均质强化,囊变部分不强化(4C)。

3 讨 论

鞍区是指颅中窝中央部的蝶鞍及其周围的区域。该区范围小,结构多,毗邻关系复杂,是颅内病变的好发部位。由于组织起源不同,多数鞍区肿瘤都有其特定的发病部位及生长方式,但有些病变被发现时体积较大,难以判断其具体起源位置,所以掌握肿瘤本身的MRI特征性改变,对进一步提高鞍区病变的定性诊断准确率尤为重要。

垂体瘤是鞍区最常见的肿瘤,起源于垂体前叶,约占所有颅内肿瘤的15%。影像学根据肿瘤大小将其分为两种:肿瘤直径>1 cm者称垂体巨腺瘤;肿瘤直径<1 cm者称垂体微腺瘤。垂体巨腺瘤一般没有分泌功能,肿瘤很大时压迫邻近组织结构产生相应临床症状而被发现;垂体微腺瘤大多有分泌功能,因分泌功能异常产生相应临床症状,因此在肿瘤很小时即可被发现。垂体巨腺瘤在鞍内生长时常引起蝶鞍扩大,向两侧生长可侵犯海绵窦,向上生长时,可因鞍隔束缚,肿瘤局部向内凹陷,呈“束腰征”,本组垂体巨腺瘤大多数出现这些征象。当肿瘤体积较大时,容易发生坏死、囊变和出血。MR增强扫描,实质性肿瘤呈明显均质强化,发生囊变坏死时,坏死囊变部分不强化,而实质部分可呈环形强化。垂体微腺瘤位于鞍内,MRI典型表现为垂体腺略增大,垂体上缘对称性或不对称性膨隆,其内信号不均,T1WI呈低信号,T2WI呈高或等信号,但也可能表现为垂体大小形态正常,仅可见垂体内信号不均匀。因垂体微腺瘤强化高峰出现的时间比正常垂体晚,MR增强扫描应于注射对比剂后立刻进行,正常垂体明显强化,而肿瘤呈相对低信号,若延迟扫描,肿瘤可与正常垂体等信号或者信号高于正常垂体。近年来国内外开展的垂体动态增强扫描,大大提高了垂体微腺瘤的检出率[3-4]。有资料[5]显示,常规增强扫描和动态增强扫描序列的病灶检出率分别为71.5 %和94.7 %,说明动态增强扫描能更明显地提高垂体微腺瘤病灶的检出。

颅咽管瘤为鞍区第二常见的肿瘤, 起源于胚胎时期Rathke囊的残留鳞状上皮细胞,约占颅内肿瘤的3%,半数以上发生于20岁以前,是儿童鞍区最常见的肿瘤,约占儿童鞍区肿瘤的50%以上[6],颅咽管瘤的另一个发病高峰年龄为40岁左右。儿童颅咽管瘤以发育障碍及颅内压增高为主要表现,成人则多以视力障碍、垂体功能低下和精神异常为主要表现。MRI表现为鞍上区圆形、类圆形或不规则形肿块,肿瘤可表现为完全囊性、部分囊性或实性肿块[7]。MRI平扫, 肿瘤信号变化很大, 囊性部分因含胆固醇和蛋白质等成分, 在T1WI和T2WI上均呈高信号;在不含上述物质时, T1WI呈低信号, T2WI呈高信号。肿瘤实质部分在T1WI上呈等信号, T2WI上呈稍高信号。肿瘤的钙化率较高, 在儿童可高达80%左右。MRI增强扫描, 肿瘤囊壁和实质部分可呈中度或显著不均质强化。

脑膜瘤也是鞍区常见肿瘤之一, 多发于40~60岁,肿瘤起病慢,可达数年之久, 初期症状多不明显。鞍区脑膜瘤常起源于鞍结节、前床突、鞍隔或海绵窦处的脑膜, 肿瘤位于鞍旁或鞍上, 表现为类圆形或不规则形肿块。MRI扫描T1WI上呈等或稍低信号, T2WI上信号变化较大, 约1/3 的肿瘤呈等信号, 2/3 为略高或高信号。增强扫描呈均质显著强化,部分鞍区脑膜瘤可见肿瘤区周围脑膜增厚强化,显示“脑膜尾征”。与其他肿瘤不同,约2/3的鞍区脑膜瘤都可引起周围骨质硬化改变,此时结合CT扫描对肿瘤的定性诊断有很大帮助。

颅内脊索瘤多发生在鞍区和斜坡,起源于胚胎残留脊索组织,多于中年人发病,脊索瘤可呈圆形、不规则形或分叶状,边界多比较清晰,MR T1WI肿瘤通常呈低信号,T2WI多呈高信号,由于肿瘤内钙化、出血和坏死囊变,MRI信号常不均质,并可见蝶鞍骨质破坏。钙化在T1WI和T2WI均呈低信号,坏死部分在T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,增强扫描肿瘤实质部分可有不同程度的强化,强化多不均匀,典型者呈“蜂房样”不均质强化。MR动态增强扫描,肿瘤表现为缓慢渐进性强化,缓慢强化说明脊索瘤血供不丰富,渐进性强化可能与肿瘤细胞和粘蛋白有吸附聚积Gd-DTPA分子作用有关。

三叉神经瘤发生在三叉神经半月神经节处,肿瘤亦可同时向三叉神经根部延伸,表现为鞍旁及桥小脑角同时有肿瘤存在而呈“哑铃状”,这是三叉神经瘤的特征性表现[1]。三叉神经瘤以青壮年多见,临床症状主要包括三叉神经痛、面部麻木、听力障碍等。MR平扫,T1WI呈等信号或稍低信号,T2WI呈较均质高信号,境界清楚;增强扫描多呈较均质强化,发生囊变时,亦可呈环状或不规则强化。80%的肿瘤可引起岩骨尖区骨质破坏或吸收,肿瘤形态及分布有沿三叉神经走行的特点,肿瘤可沿三叉神经走行延伸到颅底甚至颅外,是本病与其他肿瘤鉴别的重要依据。

生殖细胞瘤大部分位于松果体区,约20%~30%的生殖细胞瘤发生于鞍区,多认为起源于异位的原始生殖细胞[8]。鞍区生殖细胞瘤女性多见,临床表现主要为下丘脑和视交叉受累症状,如视力障碍、垂体功能不全等。肿瘤多呈类圆形或不规则形,T1WI多呈等信号或低信号,T2WI呈高信号,肿瘤一般无钙化,部分肿瘤可出现囊变和出血,增强扫描肿瘤多呈明显均质强化,肿瘤内有囊变及出血者呈不均质强化。肿瘤可深入鞍内引起蝶鞍扩大,冠状位或矢状位MR扫描多能与正常垂体分开,部分患者松果体或基底节区同时有生殖细胞瘤存在。

鞍区胶质瘤多起源于视交叉,临床主要症状为视神经萎缩、视力障碍等[9]。MR图像上表现为鞍上区类圆形或不规则形肿块,T1WI呈等信号或略低信号,T2WI呈略高信号或高信号。强化扫描多呈均质显著强化。矢状位、冠状位扫描可以精确确定肿块位于视交叉,少数可沿视神经弥漫性生长,再结合其临床症状,一般诊断不难。

颅内畸胎瘤发生在松果体区常见,约有20%发生在鞍上或鞍旁。肿瘤多数为囊实性,囊内成分复杂,可含有脂肪、毛发和牙齿等结构。肿瘤边界多较清晰,肿瘤内常发生钙化和出血。MR图像的特点是畸胎瘤呈很不均质信号,信号不均质的原因是由于肿瘤内脂肪、钙化、囊变、出血等多种成分同时存在。

综上所述,鞍区不同类型的肿瘤有其不同的好发部位、好发年龄以及临床症状,MRI的多参数、多方位成像能够显示鞍区不同类型肿瘤的影像学特征,对鞍区肿瘤的诊断与鉴别诊断具有重要临床价值。充分认识鞍区肿瘤的影像学特征并密切结合有关临床资料,进行全面综合分析,可以进一步提高对鞍区肿瘤定性诊断的准确率。

[1] 鱼博浪,郭世萍,孙亲利,等.鞍旁病变的MR诊断[J].实用放射学杂志,2004,7(20): 586-588.

[2] 毛旭道,马周鹏,滕华英,等.MRI对31例鞍区肿瘤的诊断与鉴别诊断[J]. 当代医学(学术版),2007,1:52-54.

[3] Rand T,Lippiz P,Kink E,et al. Evaluation of pituitary microadennomas with dynamic MR imaging[J]. Eur J Radiol,2002,41:131 - 135.

[4] 陆武,周胜利,刘雨成,等.匙孔动态MRI与常规MRI对催乳激素分泌性垂体微腺瘤的比较研究[J]. 临床放射学杂志,2004,4(23):356-357.

[5] 王霄英,杨德文,蒋学祥,等. MRI 动态增强扫描对垂体微腺瘤的诊断意义[J]. 中国医学影像技术,2000,4(16):262 - 264.

[6] Goyal A, Singh AK, Sinha S. Giant cystic craniopharyngioma with posterior fossa extension [J]. Pediatr Neurosurg, 2002,37:50-51.

[7] 谢伟杰,吴梅,王海林.颅咽管瘤22例磁共振成像分析[J].中国临床医学,2009,2(16): 273-274.

[8] 韩仰同,戴建平,高培毅,等.鞍区生殖细胞瘤的MR影像[J].中国医学影像技术,2000,12(16):1034-1036.

[9] 钱银锋,余长亮,王万勤,等.鞍区胶质瘤的MRI诊断[J].中国CT和MRI杂志,2008,2(6):4-6.