群桩基础补桩方案探讨

赵冠刚

(中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院,济南 250022)

1 概述

桩基础是铁路、公路桥梁工程中应用最多的基础形式之一,随着铁路标准的提高,桥梁占线路长度的比例越来越大,桩基使用数量也大幅增加,其应用范围亦逐步扩大。在施工中因塌孔、施工不慎等原因,导致断桩或成桩质量低劣,造成废桩(Ⅲ类桩及以下)的现象也偶有发生,而一旦发生将会对群桩基础和工程施工造成不利影响,需及时采取措施进行补救处理。

目前,对产生废桩的群桩基础,一般有两种处理方式,一是增加桩数补强群桩法,二是原位重筑法。当采取补桩处理时,往往导致群桩布置的不规则性,采用“m”法编制的桩基计算程序,在已知群桩顶静力中心的外力时,可对任意布置的群桩进行计算,但因群桩静力中心与墩、承台重心的不一致而进行外力转换时,往往需要手工试算,其计算过程复杂、繁琐,费时费力。本文系根据工作中已成功处理的几起补桩事件,对补桩设计的思路进行梳理和总结。

2 补桩设计的原则

补桩设计往往在施工过程中进行,且多数情况为群桩中已有灌注完成者,必须根据现场实际情况进行处理,一般应遵循以下原则:

(1)补桩时一般不应打乱原桩基布置形式,即维持其他桩位不变,根据断桩位置结合其他桩位,选择合理的位置增加基桩;

(2)补桩后群桩的计算结果不能超过原设计值,即桩长、配筋及单桩承载力不能超过原设计值;

(3)补桩的桩径、混凝土强度等级、成桩方式等要与原设计一致。

3 补桩设计的思路

3.1 减小外荷载增大的措施

群桩的间距一般都是根据规范的要求,稍有余量。当群桩基础产生废桩而需补桩时,补强桩一般只能加在群桩的外围,即游离于群桩之外。当群桩简化为平面刚架模型时,将在某一方向形成跨度大、柱数少的刚架,导致其受力较大,而成为群桩中的控制桩,这对群桩受力亦不合理。为此,设计时应采取措施减小这种不利影响,可以采取以下措施。

(1)补桩尽量在墩底弯矩值较小的方向进行。

(2)尽量采取对称的补桩方法,即废1颗需补2颗。

(3)补桩时,应尽量保证纵向和横向两个群桩中心有一个不变。

(4)承台应根据补桩的位置,尽量减小平面尺寸,可采取不规则的形状。

依照以上几种办法,可以尽量减小补桩后群桩中心与原桩群中心的偏离值,从而减小外荷载增大的数值。

3.2 桩间距的控制

补强桩与其他桩的间距,一般按以下原则控制:钻(挖)孔灌注摩擦桩,补桩与报废桩的中心距一般不小于2.5倍的成孔桩径,不得已时应不小于2倍的成孔桩径;钻(挖)孔灌注柱桩的中心距一般不小于2倍成孔桩径;预制打入桩的补桩与报废桩的中心距不应小于1.5倍的桩径。

3.3 外力的转化

增加补强桩后,群桩顶静力中心处外力的变化,主要由以下几项引起:

(1)补桩后群桩静力中心的偏移,导致桩顶竖向力N产生偏心弯矩值(已有基顶水平力P、弯矩M值不变);

(2)承台尺寸增大后自重增加,其重心与群桩静力中心产生偏离,承台自重产生偏心弯矩值;

(3)承台加大后因刚性角不足,需采取承台加台或帮宽墩身等措施,导致结构自重以及自重弯矩值增加;

(4)承台面积增大后,上覆土体的自重以及土体产生的自重弯矩值增加。

3.4 工程实例分析

某特大桥,平面位于R=1 200 m曲线上,采用32 m T梁(通桥(2005)2101),圆端形实体墩,地层为粉砂和卵石。其中,45号墩墩高22 m,采用8颗φ1 m的钻孔灌注摩擦桩,梅花形布置,混凝土强度等级为C30,设计桩长21 m。

施工单位在施工4号(1、3号桩已完成,2、5、6、7、8号未施工)桩时,因塌孔导致了断桩,经各方共同研究采取补桩处理方案。

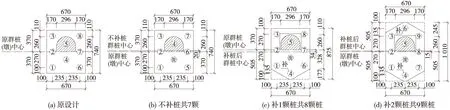

针对4号废桩结合其他桩位,设计着重研究了不补桩、在废桩侧补1颗桩、在废桩轴线上对称补2颗桩3种情况,并与原设计进行计算比较,各方案的桩数与桩位布置见图1。

图1 桩位与承台平面关系(单位:cm)

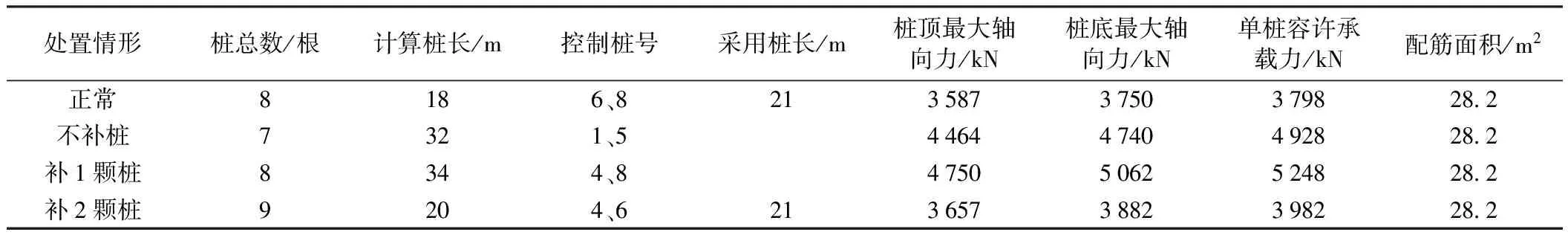

经计算,与原设计相比:不补桩时,最大桩长需增加77.7%;补1颗桩时,最大桩长增加88.8%;补2颗桩时,最大桩长需增加11.1%。各方案计算结果见表1。

表1 控制桩计算比较

由表1可以看出,对称补桩2颗为经济、合理的可行方案。

按上述设计方案施工完成后,第三方采用低应变反射波法,对9颗基桩进行了检测,检测结论为:波速3 802~4 082 m/s,桩身完整无缺陷,全部合格且均为I类桩。

4 施工注意事项

(1)施工单位应该重视桩基施工,加强施工组织管理和质量监督,减少人为失误;

(2)认真查找施工中造成废桩的原因,总结经验教训,加强对施工单位的技术支持和业务培训;

(3)施工时,要注意根据地质情况适当调整泥浆的稠度,以增加井壁的自稳能力,减少孔壁坍塌的风险;

(4)灌桩用混凝土应注意骨料的质量和混凝土的坍落度,灌注桩基时要及时提起导管;

(5)采用较深的钢护筒,以防补桩过程中孔壁发生坍塌。

5 结语

实例所属工程已通车运营1年有余,在对桥墩及基础的观测中,墩顶位移、基础工后沉降均较理论计算值偏小,说明处理措施是成功的。

在工程实际中发生废桩的情形虽不多见,然一旦发生往往情况比较复杂且需及时处理。在进行补桩设计时,宜在掌握一些内在规律的基础上,结合实际情况进行计算、比较,以便及时确定经济、合理的处理方案,希望本文能为类似情况的处置提供一些参考。

[1]TB10002.5—2005,铁路桥涵地基和基础设计规范[S].

[2]铁道第三勘察设计院.桥涵地基和基础[M].北京:中国铁道出版社,2002.

[3]李克钏,罗书学.地基基础工程[M].北京:中国铁道出版社,2000.

[4]李 亮,魏丽敏.基础工程[M].长沙:中南大学出版社,2005.

[5]左名麒,胡人礼,毛洪渊.桩基础工程[M].北京:中国铁道出版社,1996.