高架车站大悬臂预应力盖梁设计探讨

杨开屏

(中铁第一勘察设计院集团有限公司城建院,西安 710043)

1 概述

城轨交通中,独柱车站良好的景观及道路适应性在低烈度地区多作为路中车站方案采用。作为独柱高架车站主要承载构件的盖梁,由于站台宽度的计算要求[1],一般悬挑长度多在10 m左右,且需承受建筑静荷载及列车动荷载,其荷载种类和分布状态较为复杂。结合重庆某独柱高架车站,比较大悬臂预应力盖梁在桥、建两类规范中的设计理论及设计结果,探讨遵循容许应力法的工程中,预应力设计的几个问题。

2 工程背景

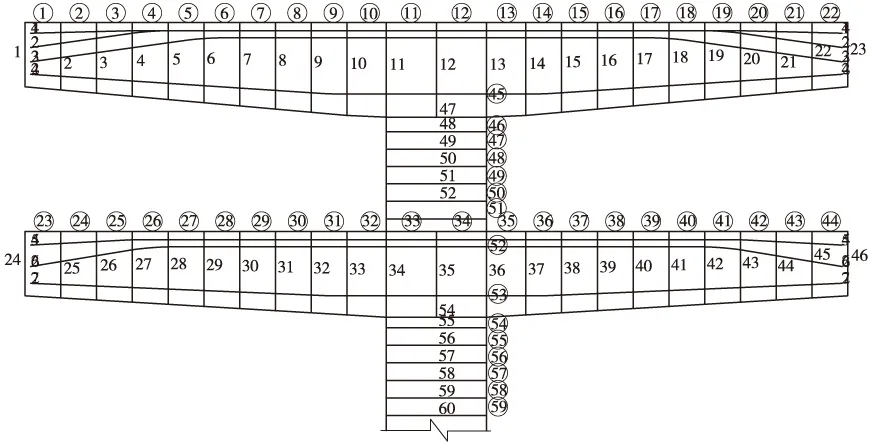

本工程为高架三层侧式车站,结合站厅功能及规模要求,柱距采用11、12、13 m的组合布置,独柱墩截面为2.2 m×2.8 m,盖梁最大悬挑长度达10.1 m。下层盖梁承担站厅层建筑荷载,上层盖梁承担简支轨道梁及站台层荷载。墩梁的横剖面如图1所示。

图1 车站墩梁横剖面(单位:mm)

3 预应力设计的两类规范比较

对于桥-建组合式高架车站的盖梁,兼具建筑构件与桥梁构件的特征。按照《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》[2](TB10002.3—2005)(以下简称“桥规”)的容许应力法或《混凝土结构设计规范》[3](GB50010—2002)(以下简称“建规”)的极限状态法设计,均可得到满足各自规范要求的设计结果,但两类规范中,材料强度的取值,荷载效应的组合方式以及检算条件都存在差异。铁路桥规主要按主力、附加力及特殊荷载进行组合,按破坏阶段检算构件强度,按弹性阶段检算应力;建规则采用不同的分项系数及组合系数,实现基本组合下的承载能力极限状态验算及标准组合下的正常使用极限状态验算。目前《地铁设计规范》[4](GB50157—2003)对盖梁类构件仍推荐采用铁路桥规设计,而对同一设计通常情况下,按建规设计方法获得的构件强度安全储备系数将大于按铁路桥规方法设计得到的[5]。

以上述工程为例,对预应力盖梁进行设计。按不同规范进行荷载效应组合,可得到各自规范的荷载效应值见表1,其中极限状态设计法的效应值考虑了1.1的结构重要性系数,以适用100年的使用年限。在相同的结构材料及钢束线形布置形式下,比较两类设计方法的理论承载能力以及极限点到设计点之间的安全储备量。极限状态设计法的极限弯矩与设计弯矩及容许应力法的实际强度安全系数与许用安全系数的比较见表1。

由表1可见,当上层盖梁总钢束为20束12φs15.2时,下层盖梁总钢束为17束12φs15.2时,容许应力法的强度安全系数已不满足限值要求,而极限状态设计法在强度安全储备上仍有5%~13%的富余量。由此可见,在不同设计规范的理论计算中,建规的荷载组合方式及验算方法下,构件强度设计的经济性较好,而容许应力法将略显保守。实际中,对于大悬臂预应力盖梁,满足强度条件的设计尚可能存在施工阶段应力是否合理的问题,这使得预应力钢束设计需满足多层次需求。

表1 两类规范检算结果比较

4 容许应力法预应力设计

由于国内对城轨高架车站采用极限状态法的设计经验相对不足,工程领域仍遵循《地铁设计规范》,采用留有较大安全系数的容许应力法设计,且便于实际操作。

采用容许应力法进行预应力盖梁设计时,除满足强度安全系数外,还需合理控制施工阶段混凝土截面应力及运营阶段钢束应力比等,这些因素决定了钢束线形的排布及张拉方案。

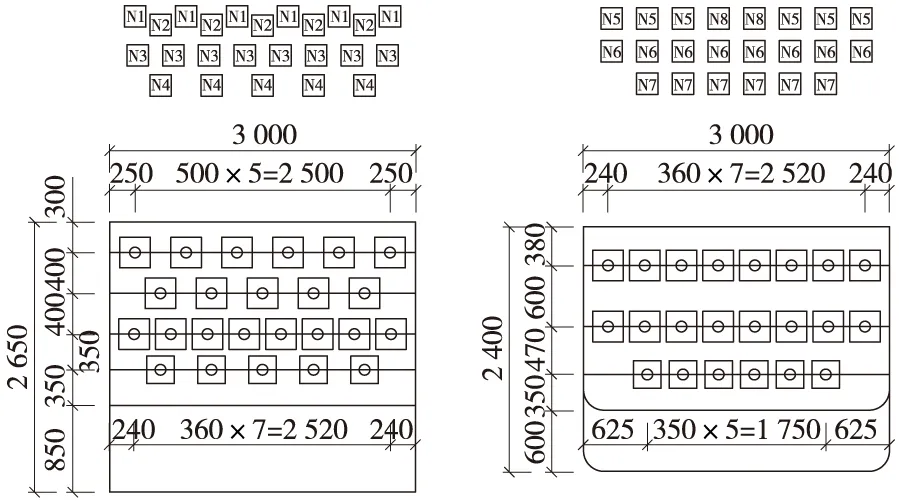

为抵抗外荷载,钢束在盖梁根部靠近上缘布置,接近悬臂端部逐渐下弯锚固,但由于盖梁承载及悬臂长度较大,按运营阶段计算配置的钢束较多,在施工阶段将会引起盖梁下缘预拉区出现较大拉应力。通常最下排钢束线形布置需考虑解决施工阶段过度受拉的问题。下排钢束线形的布置可采用两种方式,一是采用S形布置,即悬臂端下缘由平直段逐渐弯向盖梁根部上缘布置;二是将下排钢束贴近盖梁下缘,基本呈直线形布置。两种钢束线形布置见图2、图3。

图2 盖梁钢束线形布置1

图3 盖梁钢束线形布置2

盖梁两种钢束线形布置的端部锚固区,钢束排布形式均相同,如图4所示。

图4 上层及下层盖梁端部锚固区大样(单位:mm)

第一种钢束线形布置,由于钢束较贴近上缘,盖梁下缘在施工阶段将产生较大的拉应力,解决此问题需增加张拉批次,使施工工序复杂,且强度安全系数的提高可能造成施工阶段受力合理性的降低。另钢束采用S形布置将加大预应力钢束的摩阻损失,但在钢束总长度不太长的情况下,对提高抗剪性能具有一定贡献[6]。

第二种钢束线形布置,在不增加张拉批次的情况下,可较好地解决施工阶段盖梁下缘的受拉问题,且较易实现强度安全系数的提高,但由于其下排钢束放置位置较低,盖梁上缘较第一种方式需加大钢束配置量。盖梁的抗剪性能可间接通过主拉应力值度量[6]。

本工程采用BSAS软件按不允许出现拉应力构件设计,徐变延续期执行铁路桥规取值。盖梁每间隔1 m左右划分1个单元,且在盖梁单元形成期,节点处增加单向受压支座[7],模拟施工阶段临时支撑。盖梁的设计荷载来自Midas程序空间分析结果,荷载效应值可见表1。盖梁预应力钢束张拉共分两批,拟定的张拉施工顺序为:

(1)搭架浇筑站厅层、轨道层结构构件;

(2)张拉上层、下层盖梁第1批钢束N2,N3,N4及N6,N7,N8;

(3)架设车站轨道梁及浇筑站台层结构;

(4)拆除轨道层支架,张拉上层盖梁第2批钢束N1;

(5)拆除站厅层支架,张拉下层盖梁第3批钢束N5;

(6)施加站厅层装修荷载、设备荷载,站台层装修荷载、设备荷载、轨道梁二期恒载、钢结构雨棚安装;

(7)施加运营阶段双线列车荷载及站厅、站台人群荷载。

按两种钢束线形布置分别调整后,得到双线荷载主力作用下,盖梁的主要检算结果如表2所示。

表2 盖梁检算结果比较

从表2看出,钢束线形布置2在每批钢束张拉后,施工阶段拉应力较小,基本在1 MPa内,且可获得较大的安全系数;而线形布置1,施工阶段拉应力及运营阶段主拉应力较大,解决拉应力问题需通过增加钢束张拉批次调整,为施工带来不便,且提高强度安全系数将带来施工阶段拉应力加剧的矛盾。线形2虽然相比增大了上排钢束张拉吨位,但在各项指标上更优于线形1。对于高架车站,通常站台雨棚的设计方案前期尚不能确定,作为下部支撑结构的预应力盖梁,预留较大的安全系数也具有实际意义,实际工程中钢束配置采用线形2。

盖梁预应力设计是多种指标综合调控的结果,钢束线形调整时,需控制截面受压区高度,以避免开裂荷载与破坏荷载接近引起的脆性破坏[8],并需考虑调整施工中的拉应力。本工程的锚下控制应力σcon取(0.67~0.70)fpk。此外,为使施工阶段盖梁受力合理,需预设施工阶段,并依此分批张拉钢束,最后应使运营阶段正应力及主应力等指标取值合理。对于大悬臂盖梁,为降低刚度不足引起的行车振动影响,将竖向挠度值从严控制,其值由规范[9]的l/300提高至20 mm[6],本工程盖梁最大挠度理论计算值为10 mm。在张拉施工中,由于盖梁与建筑结构层的楼板现浇,为避免预应力张拉引起的板面开裂问题,在盖梁两侧设置后浇带将预应力混凝土结构与普通结构分开[10],待第一批预应力钢束张拉结束后,再完成二次浇筑。

5 结论

预应力结构在有效控制梁高及抗裂性、耐久性上的优势是钢筋混凝土构件无法实现的,同时独柱高架车站的大悬臂结构由于挠度控制较严格,宜采用预应力结构体系。在预应力盖梁的设计中,有如下建议和结论。

(1)对桥-建组合式高架车站,铁路桥规与建筑规范均有各自的设计理论体系,从承载能力即强度设计上来比较,目前遵循的容许应力设计法,其构件设计的强度安全储备系数小于建筑规范的极限状态设计法,经济性相比略低,量值在10%左右。

(2)大悬臂预应力盖梁,由于悬挑长度及承载力较大,按运营阶段计算配置的钢束可能引起施工阶段受力的不合理。本文比较了两种钢束线形布置,将下排钢束贴近盖梁下缘的直线形布置,可较好控制施工阶段拉应力,且张拉批次少,结构可获得的强度安全系数较高。

(3)结合施工阶段分划设置预应力张拉批次,是为使施工阶段盖梁应力值趋向合理,同时张拉批次不易设置过多,一般不超过2批,由此盖梁束形调整需兼顾运营及施工阶段。控制施工阶段拉应力可通过调整盖梁下排钢束线形实现,通常每批钢束张拉后,盖梁下缘拉应力宜在1 MPa内。

[1]中铁第一勘察设计院集团有限公司城建院.城市轨道交通建筑设计技术指南[Z].西安:2009.

[2]TB10002.3—2005,铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范铁[S].

[3]GB50010—2002,混凝土结构设计规范[S].

[4]GB50157—2003,地铁设计规范[S].

[5]倪章军,等.城市轨道交通桥梁按极限状态法设计的建议[J].同济大学学报,2003,31(10):1173-1177.

[6]朱尔玉.现代桥梁预应力结构[M].北京:清华大学出版社,2008:86-87.

[7]西南交通大学.BSAS帮助主题[R].成都:西南交通大学,2009.

[8]Daniel L.Schodek.建筑结构-分析方法及其设计应用.4版[M].罗福午,等.译.北京:清华大学出版社,2004:283-287.

[9]JTG D62—2004,公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范[S].

[10]宋玉普.新型预应力混凝土结构[M].北京:机械工业出版社,2005:155-156.