珠三角城际列车对站房结构的振动影响研究

陈志强,颜 锋,王晓枫,林 祥

(1.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055;2.中国建筑科学研究院结构所,北京 100013)

1 研究目的

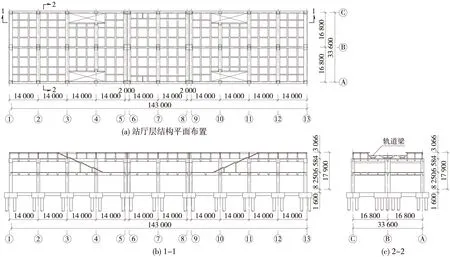

多年以来,国内外学者在车桥振动方面的研究已经取得了显著的成果[1~10]。在建设第三代铁路客站工作中,出现了新的列车-桥梁-站房结构一体化的铁路站房建筑形式。桥建合一的高架平台结构体系桥梁结构和建筑结构结合成一个不可分割的整体结构体系。珠三角城际铁路站房中,正线轨道梁落在站房主体结构框架柱顶,到发线轨道梁直接支承在主体结构框架梁跨中位置,如图1所示。其显著特点是列车从站房中高速穿过,主体结构会受到列车运行时激励的直接影响,使结构产生振动。一方面,车辆通过及制动、启动会对所通过的结构产生动力冲击作用,使结构发生振动,直接影响其工作状态和使用寿命;另一方面,结构的振动又会对运行车辆的平稳性和安全性产生影响。本文主要研究高速列车对建筑结构的振动影响,内容包括确定列车激励生成、输入方法和结构动力分析方法、结果及评判等方面。

图1 珠三角城际铁路某站示意(单位:mm)

2 研究方法与计算假定

由于站房结构一般都比较复杂,所以目前直接对车辆-桥梁-站房结构的动力相互作用进行精确的动力学理论求解是十分困难的。因此,本研究将分析求解工作分解成两步:(1)计算轨道梁支座处的刚度,利用静力凝聚的方法将轨道梁独立出来,利用现有的车辆-桥梁结构动力相互作用的研究成果进行计算,得到列车对轨道梁各节点力的激励时程。(2)建立桥梁-站房结构的力学计算模型,在轨道梁各节点输入列车对各节点的力的激励时程,进行桥梁-站房结构的动力时程计算,得到桥梁-站房结构各部分的反应。

在车辆-桥梁结构的计算中,采用国内客运最常见的运行速度200 km/h速度级的客车为和谐号动车组CRH2。车辆采用二系悬挂四轮对的车辆单元,每一车辆单元共有23个自由度。轨道梁上的空间间隔为2.8 m。每一简支梁均布置5个节点。考虑到车站中的轨道养护条件及通过列车状态,本计算采用2005年5月24日在秦沈客运专线实测得到的轨道不平顺时域样本。该不平顺样本全长2.5 km,高低不平顺幅值8.59 mm,水平不平顺幅值3.84 mm,被普遍认为是一种代表较高轨道养护标准的不平顺样本。计算列车从正线全速过站与从到发线减速进站2个工况。根据铁道科学研究院铁道建筑研究所2003年7月提交的《桥梁纵向力综合试验研究报告》(秦沈客运专线综合试验科技攻关项目,编号2000G48-B)中给出的试验列车在沙河特大桥上行线、罗家屯中桥下行线进行纵向力试验的结果及分析,本文假定列车进站时车体减加速度定义为公式

(1)

式中,a(t)为t时刻的加速度值;g为重力加速度,g=9.8 m/s2;t为时间,s。

在桥梁-站房结构的计算中,桥梁-站房结构建立整体有限元模型,如图2所示。其中,梁、柱采用梁单元按实际截面建模,楼板以壳单元模拟。计算时采用Rayleigh阻尼。对于舒适度的评判,采用《城市区域环境振动标准》(GB10070—88)作为主要评判标准,标准中规定了城市各类区域铅垂向的Z振级VLZ限值。对于火车站候车大厅,按混合区与商业中心区考虑,昼间振动级限值为75 dB。同时采用美国钢结构协会发布的钢结构设计AISC—11—《人类活动引起的楼面振动》作为参考标准,该标准规定,对于人体最为敏感的4~8 Hz范围内的振动,室内步行桥、商业区等区域能接受的加速度限值为1.5%g。

图2 整体计算模型

3 计算结果

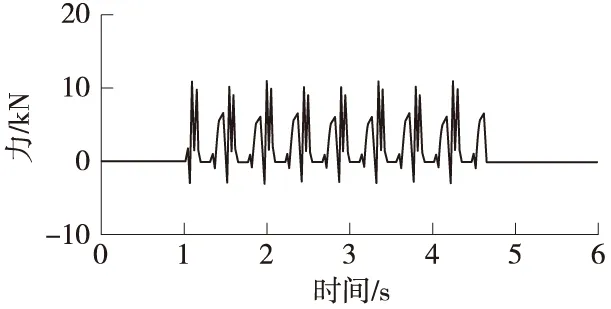

3.1 列车激励结果

经过车辆-桥梁结构的计算,生成了列车运行时对所在轨道梁50个节点的三向激励时程。列车正线全速过站时节点激励的典型时程如图3、图4所示。该节点竖直Z向的激励较为规律,列车通过该节点时接近于同一波形的周期性重复,重复周期大致为0.5 s,每个周期内包含2个波峰。由频谱分析可以得出主要的频率分量依次为2.22、6.65、4.38 Hz。该节点横轨向的激励为间歇性的来回振荡,频谱分析可以得出主要的频率分量为2.21、6.64、4.38、8.87 Hz。

图3 全速过站典型节点竖直Z向激励时程

图4 正线全速过站典型节点横轨向激励时程

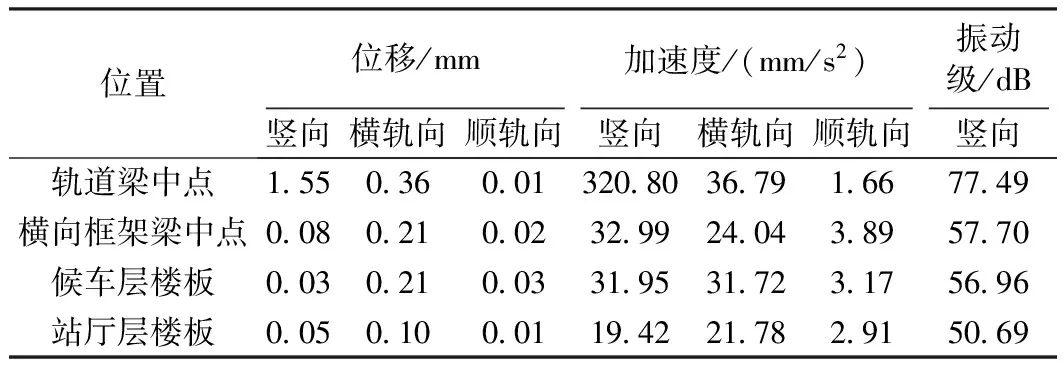

3.2 楼板的反应

楼板部分最大位移与加速度如表1、表2所示。从表中可以看出,由于正线过站时列车速度更快,所以轨道梁中点的加速度反应更大。而又由于正线轨道梁直接落在框架柱上,到发线轨道梁直接支承在主体结构框架梁靠近中间的位置,因而到发线进站时主体结构的位移与加速度反应更大。

表1 正线过站时站房结构最大反应

表2 到发线进站时站房结构最大反应

各工况下楼板的最大竖向和水平位移均不超过1 mm。楼板的振动级为56.96 dB,且楼板的最大竖向加速度为75.41 mm/s2,加速度限值150 mm/s2,故不会造成人员的不舒适。

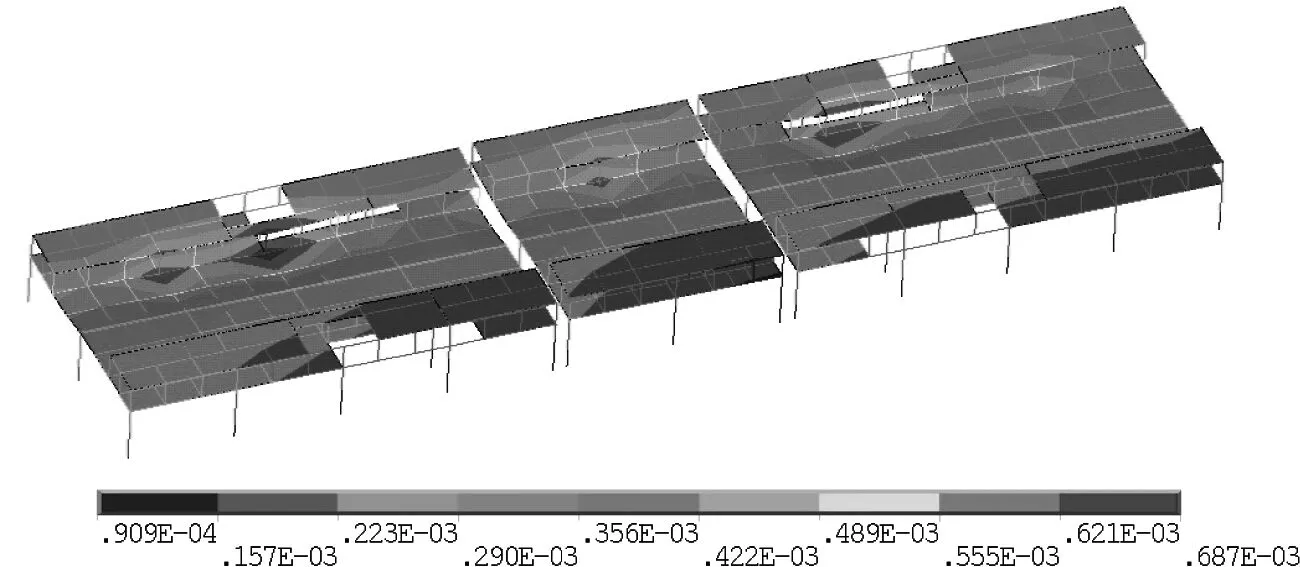

列车在到发线进站时的楼板典型变形如图5所示。

图5 楼板典型变形图

从图5中可以看出,楼板变形最大的位置在支承轨道梁的框架梁附近。

候车层典型位移和加速度典型时程曲线如图6所示。从竖向位移图可以清楚看出,每个轮对通过时引起候车层竖向变形的过程。由于进站时车速逐渐减慢,故列车轮对通过的间隔逐渐增加。从顺轨向位移可以看出,列车进站制动时对列车轨道梁的制动反力作用,使得站房结构产生顺轨向变形的过程。随着列车进入对应轨道梁范围的增加,作用到站房轨道梁制动力逐渐增大到保持相对恒定。

图6 列车在到发线进站时典型位移时程曲线

3.3 内力与应力最大值

表3中列出了各构件在列车运行过程中各个方向的最大瞬时力。主体结构中各杆件的应力水平都很低,最大正应力为0.36 MPa,完全可以忽略。由于应力幅值很低,该站房由列车振动引起的结构疲劳问题可不用讨论。

表3 到发线行车时主要构件单元内力

4 结论

(1)本文从列车激励的生成、输入及整体结构的动力学计算、结果的分析、舒适度评价进行了一系列研究。将车辆-桥梁-站房结构系统求解拆解为车辆-等效桥梁系统与桥梁-站房结构动系统两个子步分别求解的方法,对类似项目的分析具有重要意义。

(2)列车在正线通过以及到发线进站时,该站房变形以轨道梁自身的跨中弯曲变形最为明显,量值为1.5~3.25 mm。站厅层变形很小,可以忽略。列车在到发线进站时,横向框架梁跨中以及候车层接近轨道一侧有较小的竖向变形,量值为0.5~1.5 mm。

(3)列车在正线过站以及在到发线进站时,除了不能上人的轨道梁,该站房结构其余部分的竖向振动级均小于标准限值75 dB,且4~8 Hz频率范围内的加速度峰值小于标准限值的1.5%g,故不会造成人员的不舒适。

(4)该站房主要构件由列车振动影响引起的应力水平较低,可以忽略。由于应力幅值较低,该站房由列车振动引发的疲劳问题可不用考虑。

(5)经过研究,桥建合一结构体系可以运用到高速通过的客运专线及城际铁路站房中,降低了线路高度,解决了两种结构体系混合引起的整体性差,施工繁琐等不利因素,是高速铁路站房结构体系的新发展。

[1]Wang T L, Shahswy M. Impact in highway prestressed concrete bridges[J]. Computers &Structures, 1992,44(3):526-534.

[2]Xia He, et al. Computer simulation for dynamics of railway track structures[A]. 4th Annual Railway Transportation Conference[C]. 2000, Tehran 169-176.

[3]Yang Y B, et al. Vehicle-bridge interaction element for dynamic analysis[J]. Structural Engineering, ASCE, 1997, 123(11):1512-1518.

[4]Green M F, et al. Effects of vehicle suspension design on dynamics of highway bridges[J]. Structural Engineering, ASCE. 1995,121(2):272-282.

[5]Bogaert Van. Dyname response of trains crossing large span double-track bridges[J]. Constructional Steel Research, 1993,24(1):57-74.

[6]Diana G, Cheli F. Dynamic interaction of railway systems with large bridges[J]. Vehicle System Dynamics, 1989,18(1-3):71-106.

[7]Allen, D. E. and Murray, T. M., 1993, “Design Criterion forVibrations due to Walking,” Engineering Journal, 4th Qtr, AISC, pp. 117-129.

[8]曹雪琴,刘必胜,吴鹏贤.桥梁结构动力分析[M].北京:中国铁道出版社,1987.

[9]夏禾,陈英俊.车-梁-墩体系动力相互作用分析[J].土木工程学报,1992,25(2):4-12.

[10]曹雪琴,顾萍.沪宁线限速钢梁桥提速试验与分析[J].上海铁道科技,2000(3):15-16.

[11]吴旺青.秦沈客运专线300 km/h综合试验段轨道不平顺管理标准值建议研究[J].铁道标准设计,2003(4):1-4.