伪满洲国的统制经济政策浅析

井志忠

(东北师范大学日本研究所,吉林长春 130024)

1932年 3月 9日,日本炮制出了一个所谓的“满洲国”。此时,如何进行殖民统治是日本及伪满洲国傀儡政府面临的重大课题。从经济层面上看,措施之一是制定并实施了一系列统制经济政策。

一、伪满洲国统制经济政策的演进

早在 1931年 12月 8日关东军参谋部第 3课就提出了《满蒙开发方策案》[1]。1932年 7月,关东军特务部又与南满洲铁道株式会社 (简称“满铁”)共同拟定了《满洲经济统制根本方策》。1933年 3月 1日,伪满洲国公布了《满洲国经济建设纲要》[2]。

1934年 3月 30日,日本内阁通过了《日满经济统治方策要纲》[3]36-42。同年 6月 28日,伪满洲国政府发表了《关于一般产业的声明》,宣布“国防上重要产业、公共公益事业和一般产业的基础产业”为重要产业,由国家特别统制,实行公营或交由特殊会社经营。而对一般产业,根据事业的性质仅加以“某些行政的限制”,“欢迎民间资本经营”[4]385-386。公营或交由特殊会社经营的事业共 22种,如特殊银行、邮政、铁路、电报电话、采金、矿业、钢铁冶炼、电业等;须经许可的事业共24种,如普通银行、保险事业、地方铁路、海运、渔业、汽车、硫铵、烟草等;可自由经营的事业共 20种,如农牧业、农产品加工业、制糖、制粉、油脂、纺织、皮革、机械工业等[5]。

1937年 5月 1日,伪满洲国公布了《重要产业统制法》(敕令第 66号)和《关于施行重要产业统制法之要件》(敕令第 67号),将重要产业的范围扩大为:武器制造业、飞机制造业、汽车制造业、液体燃料制造业、金属冶炼业、煤矿、毛织业、棉纺织业、麻织业、制粉业、麦酒业、制糖业、制烟业、制碱业、肥料制造业、纸浆制造业、油房业、水泥制造业、火柴制造业等,几乎包括了全部的重工业、军需工业和基础工业[6]。

此外,还相继制定并实施了一系列经济统制政策,主要有:《棉花统制法》(1937年 10月 7日,敕令第 292号)、《贸易统制法》(1937年 12月 9日,敕令第 445号)、《国家总动员法》(1938年 2月 26日,敕令第 19号)、《钢铁类统制法》(1938年 4月 1日,敕令第 55号)、《米谷管理法》(1938年 11月 7日,敕令第 253号)、《满洲粮谷株式会社法》(1938年 11月 7日,敕令第 254号)、《毛皮皮革类统制法》(1938年 12月 26日,敕令第 339号)、《原棉棉制品统制法》(1939年 3月 25日,敕令第 56号)、《物价及物资统制法》(1940年 6月20日,敕令第 165号)、《农产物交易场法》(1940年 8月 29日,敕令第 213号)、《粮谷管理法》(1940年 9月 30日,敕令第 235号)、《价格等临时措置法》(1941年 7月 28日,敕令第 181号),等等。1942年 10月 6日,伪满洲国公布了《产业统制法》(敕令第 191号),代替了《重要产业统制法》,对一般产业也开始实行统制。

1942年 12月 8日,伪满洲国发表了《满洲国基本国策大纲》,明确提出了经济统制的原则和方式,这就是:“以完成国防经济体制为目标”,“以计划之统制经济原则贯彻之”,“强化刷新特殊会社及统制团体之机能”,“以统制之效率昂扬为主旨”[3]67-73。

经过这一系列统制经济政策的制定与实施,“统制”已经涉及伪满洲国社会经济生活的各个方面,几乎无所不“统制”了。

需要说明的是,在伪满洲国统制经济政策演进与实施过程中,特殊会社以及准特殊会社起到了举足轻重的作用。所谓特殊会社,即根据特定立法或基于伪满洲国与其他国家之间签订的条约而建立的,原则上由国家资本参加的会社。特殊会社享有种种特权,又被称为“国策会社”,包括满洲中央银行 (1932年 6月 15日设立,资本金3 000万元)、满洲石油株式会社 (1933年 2月 24日设立,资本金 500万元)、满洲电信电话株式会社(1933年 8月 31日设立,资本金 5 000万元)、满洲棉花株式会社(1934年 4月 19日设立,资本金 200万元)、满洲炭矿株式会社 (1934年 5月 7日设立,资本金 1 600万元)、满洲采金株式会社(1934年 5月 16日设立,资本金 1 200万元)、满洲矿业开发株式会社(1935年 8月 24日设立,资本金 500万元)、满洲拓殖株式会社 (1936年 1月4日设立,资本金 1 500万元)、满洲鸭绿江水力发电株式会社 (1937年 9月上旬设立,资本金5 000万元),等等。准特殊会社都是由伪满洲国政府出资,或设立时由政府附加命令条款,或在公司章程中规定政府有干涉权,同时业务上也受政府的监督指导。准特殊会社包括满洲航空株式会社(1932年 9月 26日设立,资本金 415万元)、满洲化学株式会社(1933年 5月 30日设立,资本金1 000万元)、昭和制钢株式会社 (1933年 5月 31日设立,资本金 10 000万元)、满洲电业株式会社(1934年 11月 1日设立,资本金 9 000万元)、本溪湖煤铁株式会社 (1935年 9月 8日设立,资本金 1 000万元)、日满商事株式会社 (1936年 10月 1日设立,资本金 1 000万元)等企业。特殊会社和准特殊会社最初是按着一个行业由一个会社经营,即所谓的“一业一会社”的原则建立的。而1937年 12月 27日满洲重工业开发株式会社(简称“满业”)的成立,则表明该体制转向“一业一会社”与“一业多会社”同时并存。及至 1942年公布的《满洲国基本国策大纲》中更是规定,特殊会社只是限于必需国家参与的特殊产业,除企业性质特别需要外,一般不再采用“一业一会社”制度。至 1943年 9月 1日,伪满洲国的特殊会社为42家,准特殊会社 62家,几乎控制了伪满洲国的各行各业[7]。

在上述伪满洲国统制经济政策的演进过程中,相继制定并实施的所谓“产业开发五年计划”、“北边振兴计划”和“百万户移民计划”占据了突出位置,构成了伪满洲国统制经济政策的核心,称之为三大基本国策。下面分别加以阐述。

二、产业开发五年计划

1936年 11月 1日,伪满洲国确定了《满洲产业开发五年计划现地案》。从 1937年 4月 1日开始,伪满洲国政府正式实行第一次“产业开发”五年计划。

1938年初,伪满洲国政府产业部和总务厅企划处开始起草五年计划修正案,3月确定了修正计划,9月经日本政府审议又做了部分变动形成了最终的改订计划。改订计划较原计划除钢材和页岩油外,其余指标均有大幅度提高,其中电力指标从140.5万 K W调高至 257.055万 K W(见表 1)。

第一次“产业开发”五年计划全部预算资金原定为 28.7716亿元①1932年 6月 11日,伪满洲国公布的《货币法》第 2条规定:“以纯银 23.91瓦为价格单位,称为元”;1933年 4月 19日将“瓦”改为“公分”。1935年 4月,伪满洲国政府决定使“满币”脱离银本位,9月实现了“满元”与日元等价。1945年 7月满洲中央银行货币发行总额为 80.85042亿元,比 1932年的 0.15186亿元增长 52倍。,其中:工矿业部门 16.008亿元,交通部门 7.9798亿元,农牧部门 1.4711亿元,移民 3.3127亿元。而 1938年 9月形成的改订计划全部预算资金为 50.8054亿元,其中:工矿业部门 39.9854亿元,交通部门 6.44亿元,农牧部门 1.35亿元,移民 3.03亿元[8]。改订计划每年平均投资额约为 12.7亿元,而 1937年伪满洲国财政预算支出仅为 5.86亿元,“改订计划中的每个数字只不过是按政府的希望所罗列的”[9]38。

表 1 第一次“产业开发”五年计划部分产品指标

伪满洲国第一次“产业开发”五年计划于1941年底结束,完成情况是:生铁、钢、煤炭、页岩油、水泥实际产量分别为 120、110、2 150、18、80万吨;铝、铅实际产量分别为 7 000、5 000吨;生产电能 70百万 K W。工矿业平均完成了计划的 70%;交通部门,道路完成约 85%;农牧部门,主要粮谷完成85%,特种作物完成 70%。工矿业部门、交通部门、农牧部门、移民实际使用资金分别为 41.26、17.2、6.92、3.77亿元,总额为 69.15亿元[10]63。

1941年 11月,伪满洲国制定了第二次“产业开发”五年计划,并决定于 1942年初开始实行[11]。

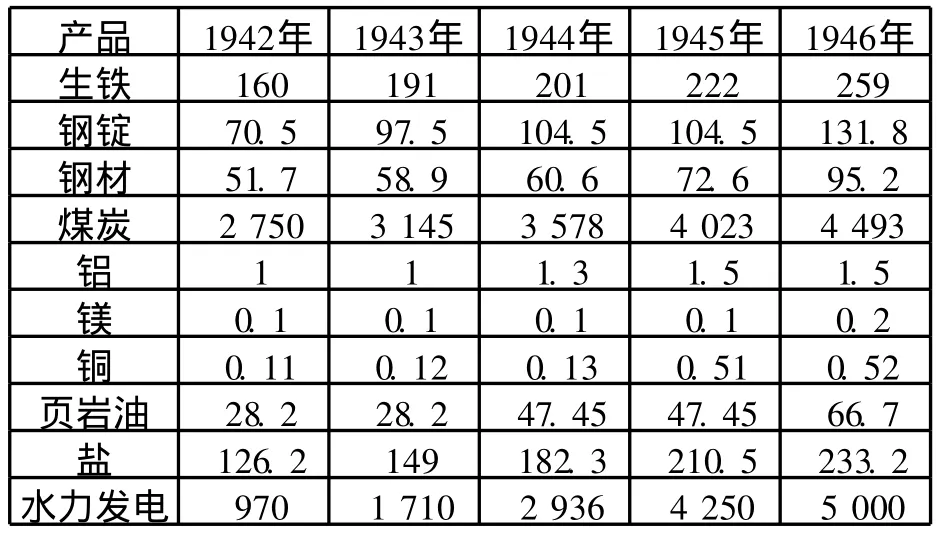

第二次“产业开发”五年计划的重点是:煤、农产品、钢铁、电力、液体燃料、化学工业等,尤其是煤和农产品、军需产业、交通通讯设施、日本或“共荣圈”不能补充的物资。1942年至 1946年煤炭的计划产量分别为 2 750、3 145、3 578、4 023、4 493万吨(见表 2)。

第二次“产业开发”五年计划全部预算资金约为 100亿元,其中,依赖于日本的约占 2/3为 60亿元,其余的 40亿元由伪满洲国解决[12]。

至 1945年 8月 15日伪满洲国覆灭,第二次“产业开发”五年计划仅实行了3年半时间就终结了。执行情况是:生铁、煤炭、铝、铜、铅、钼实际产量分别为 180、2 800、0.8、0.3、1、0.1万吨;钢、页岩油年产量分别达到 110、30万吨。另外,在松花江和鸭绿江上建设的发电站都已发电;满洲飞机制造股份公司年产 1 200架练习机;农产品增加了 200万吨;其他部门完成了原定指标的 2/ 3[10]69。第二次“产业开发”五年计划实际使用资金总额约为 65亿元。

表 2 第二次“产业开发”五年计划部分产品指标 单位:万吨;百万K W

三、北边振兴计划

1939年 5月 11日,伪满洲国制定了《国境建设施策基本要纲》,随后便以《北边振兴计划》为名发表。该计划以 3年为期,从 1939年 6月 1日正式实行。与“产业开发”五年计划相互配合,“实质就是把北边地方布置成为一个军事基地的计划,同时,也解决它的民食不足的问题。”[13]

所指的北边,是伪满洲国东、北、西与苏联边境相毗邻的各省,即间岛 (延边地区)、牡丹江(牡丹江地区)、三江 (佳木斯地区)、黑河 (黑河地区)、东安(虎林地区)、北安(北安地区)、龙江(齐齐哈尔地区)、兴安北省(呼伦贝尔盟)共 8省,其中以密山为中心的东安省和以北安为中心的北安省是专为实行这一计划,于 1939年 6月 1日新设置的。

“北边振兴”计划预算总额为 10亿元,其中由伪满洲国政府分担 2亿元,满铁 6亿元,满洲电业株式会社等准特殊会社及特殊会社 2亿元[14],主要内容:由满铁负责,重点是修建以牡丹江为中心的干线铁路的总长 888.6公里的复线;新建林口到虎头等 7 000公里公路,改修 5 800公里,合计为 12 800公里[15],包括“国境建设第一方面”的“军用道路”、“国境建设第二方面”的“特殊道路”、“国境建设第三方面”的“开拓团道路”等;新设电话线 4万公里、无线发射塔 50架、公共收听站 2 000处,推进通讯干线地下电缆建设,整顿地方电气通讯网,增设 300个邮政局[16];加强和增设军用机场,扩充地方机场,整顿边境航空路线;增设北部地区电力供应设备,新设发电所 30个;日本开拓民和适合国防要求的原住民要居住在国境地带,对于靠近边界的地带,要移入开拓青年义勇军;增产粮食和副食,牲畜增殖 800万头,水产品增产 25 000吨[10]89;以加强北部城市的防止水灾为重点,开通松花江航路,防止穆棱河泛滥,加强市内公共设施建设,整顿街道建筑等。

为了实施“北边振兴”计划,伪满洲国在行政上,进一步缩小了北边各省的行政区划,并将行政权交由当地日军最高司令官统辖;在财政上,总务厅设立了“北边振兴特别会计”,1939年财政收入与支出分别为 5 000、4 300万元,1940年为 8 800、7 800万元,1941年为 9 500、8 300万元,1943年为 300、230万元,1942年财政收入为 1 400万元,基本全部支出[4]667;在支撑政策上,国境建设第 8分科会于 1939年 1月 27日制定了《适应国境建设的移民方策要纲》,5月 13日发布了《北边振兴事业公债法》(敕令第 114号)等。

“北边振兴计划是要把物资和劳动力聚集到国境地带,扩充军事设施,以提高对苏作战为目的的”[17]53,因而执行过程中更坚决。从上述财政收支资金流来看,大规模实施是在 1940年和 1941年两个年度,到计划期终了的 1942年 5月末基本完成了计划指标。甚至一些省份还提前完成了计划指标,如黑河省仅用了 2年时间。

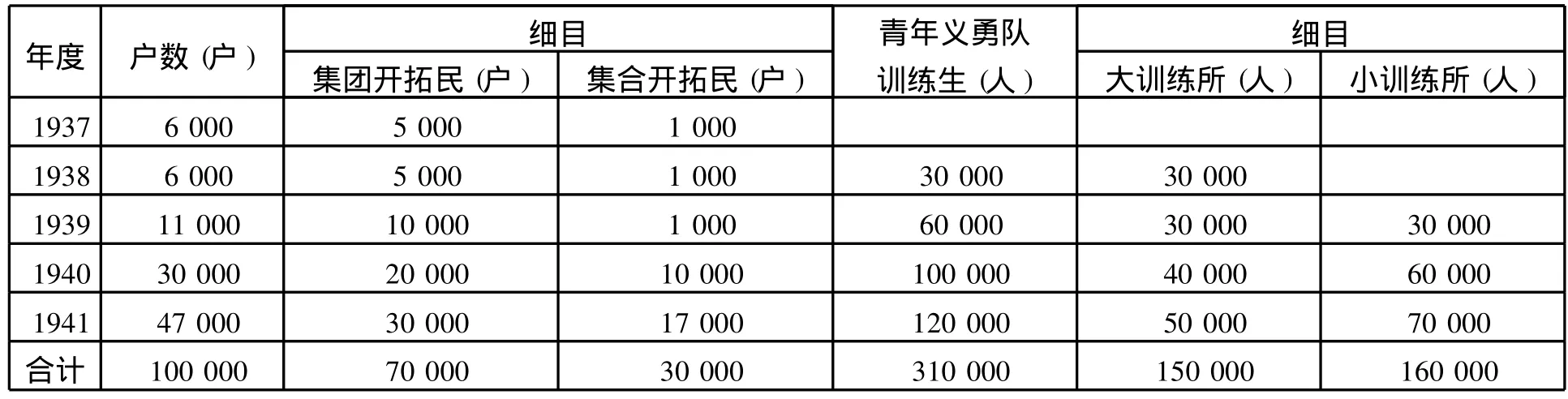

四、百万户移民计划

1932年 6月,日本政府在第 62次临时会议上,正式决定向伪满洲国移民,至 1935年底共实施了四次“试验移民”。分别是:1932年 10月,移入伪满洲国三江省桦川县永丰镇 492人,1935年4月将移民团改称“弥荣村”;1933年 7月,移入依兰县湖南营镇 500人,组成“千振村”;1934年10月,移入滨江省绥棱县北大沟 300人,1937年末改称“瑞穗村”;1935年 6月,移入牡丹江省密山县内的城子河及哈达河共 200人。1936年 6月,所谓的“集团开拓民”移入牡丹江省密山县1 000户,分布情况是:永安屯 298户,黑台 212户、朝阳屯 278户,信浓村 212户[18]。这五次移民均是由日本拓务省组织的,完全出自于军事和治安目的,又称为“武装移民”或“国防移民”(见表3)。

表 3 五次武装移民一览表

1936年 4月,关东军制定了《满洲农业移民百万户移住计划》(简称“百万户移民计划”)。

百万户移民计划的目标是在 20年内,向伪满洲国移居开拓民 100万户 500万人 (见表 4)。集团开拓民是政府给予充足补助并且直接办理的移民,又称为甲种移民;集合开拓民是政府给予很少补助由民间办理的移民,又称为乙种移民。甲种移民,每户政府补助金:第一期,1 000元;第二期, 900元;第三期,800元;第四期,700元。乙种移民,每户政府补助金各期均为 300元。甲种移民,每户其他所需资金各期均为 1 000元。乙种移民,每户其他所需资金:第一期,1 700元;第二期, 1 600元;第三期,1 500元;第四期,1 400元。预计共需资金 18亿元[3]657-658。移民分布:第一线地带,包括伪满洲国的间岛省、牡丹江省、东安省、三江省、黑河省、兴安东省等与苏联接壤的东、北部国境地区。第一线地带的开拓民主要由日本在乡军人、青少年组成,预计占移民总数的 2/5,主要作为北部边防的后备军。第二线地带,包括通化、吉林、滨江、北安、龙江、兴安东、兴安南等地,移民人数约占总数的 1/2,任务之一就是协助日伪军消灭抗日力量。第三线地带,包括扎兰屯、齐齐哈尔、佳木斯、哈尔滨、新京、四平、奉天、抚顺、鞍山、锦州等工业城市,移民人数约占总数的 1/ 10,目的是保卫工业城镇。

百万户移民计划的第一期五年计划,与“产业开发”五年计划同时于 1937年初实施,1938年 12月进行了调整(见表 5)。第一年 5 000户集团开拓民移入的地区是:东安省 7个开拓团,三江省 7个开拓团,北安省 4个开拓团,共计 18个开拓团。1939年 7月,日本和伪满洲国政府同时发布了《满洲开拓政策基本要纲》。1940年,又先后制定了《开拓团法》(1940年 5月 3日,敕令第 107号)、《开拓协同组合法》(1940年 6月 20日,敕令第 162号)和《开拓农场法》(1940年 11月 13日,敕令第 280号),即所谓的“开拓三法”。截至1941年 12月 31日第一期五年计划结束,五年期间共移民 49 076户,402个团。其中包括:集团开拓团、集合开拓团、分散开拓团以及青年义勇开拓团团数、户数、人数分别是 191个、23 804户、74 606人;110个、5 042户、15 131人;38个、1 241户、4 711人;63个、19 079户[3]679-680。占用伪满洲国土地 180万公顷,耗用经费约 5亿多元[10]116。

表 4 百万户移民计划表 单位:户

表 5 百万户移民计划第一期修订表(1938年 12月修订)

1942年 9月 1日,伪满洲国政府发表了《满洲开拓第二期五年计划实行目标》。当年计划移入一般开拓民 13 000户、义勇队毕业者 10 500户,合计 23 500户(见表 6)。截至 1945年 8月实际移入一般开拓团 12 215户,义勇队开拓团46 800户,合计 59 015户[19]。占用伪满洲国土地140万公顷,支出各种费用 6亿多元。

从 1932年 10月第一次“试验移民”到 1945年 8月,日本共向伪满洲国移民约 88 000户,21万多人;开拓团约有 850个,青年义勇队 8万多人,勤劳奉仕队约 55 000人,从事开拓的中等学校学生 5 000多人。日本开拓民,占用伪满洲国的土地约 330万公顷,共支出移民经费 12.4亿多元[10]119。

表 6 百万户移民计划第二期年度移入户数表 单位:户

五、伪满洲国统制经济政策的实质

综上所述,伪满洲国的经济统制,是日本侵略中国所采取的一种必然形式。尽管日本及伪满洲国的一些档案资料,把日本对中国东北的经济统制与侵略,美化成对伪满洲国的“产业开发”。但其实质是企图把中国东北沦为日本帝国主义的经济附庸,“以获得为进行长期对外战争提供资源及其他的巩固的策源地”[20],为侵略战争造血、输血,进而为日本政治、经济服务。“可以说,满洲国的所有政策无一不是为这一目的服务的”[17]153。下面仅举例一二。

钼是兵器制造上不可缺少的原料,1943年伪满洲国在锦州杨家杖子钼矿开采了约 900吨,大部分由满业卖给了日本非铁金属统制会[3]297; 1944年开采了约 1 000吨精矿,全部供日本陆军省和海军省使用[10]70。伪满洲国在沈阳建有飞机制造厂,主要生产 79型战斗练习机,1943年产量达到 1 200架[9]68,1944年开始生产 84型战斗机,这些飞机几乎全部供日本陆军省使用。

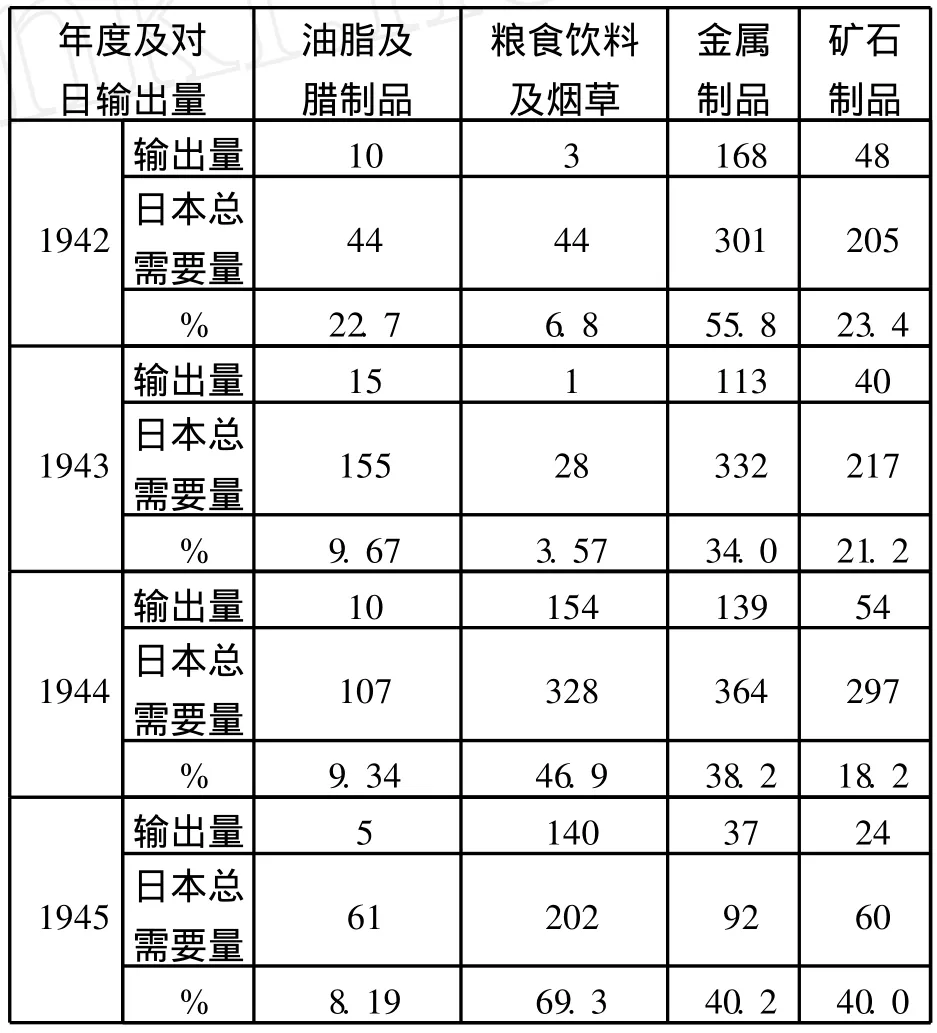

表 7 1932-1937年煤炭、生铁对日“输出”数量 单位:万吨

表 8 1942-1945年部分产品对日“输出”情况 单位:百万元

1932~1937年伪满洲国“输出”到日本的煤炭、生铁数量分别为 1 986.4、191.2027万吨 (见表 7)。1942~1945年“输出”到日本的油脂及腊制品、粮食饮料及烟草、金属制品、矿石制品分别为 40、298、457、166百万元,分别占日本总需求量367、602、1 089、779百万元的 10.90%、49.50%、41.97%、21.31%(见表 8)。1942年、1943年、1944年 11月末“输出”到日本的食盐分别为49.24、56.39、30.2142万吨[9]78。而所谓的“输出”不过是日本疯狂掠夺各种物资和矿产资源的代名词而已,其背后是对中国工人的深重压迫和生命的无情剥夺。仅 1943年上半年,伪满洲国各煤矿特殊工人死亡就高达 1 154人[21]。

尽管伪满洲国的许多统制经济政策,“本身包含着根本性的矛盾,不可能按计划实现”,但正如日本历史学家冈部牧夫所言,借助这些政策,“使原为世界落后国的日本,终于步欧美帝国主义列强后尘,实现了近代化,跃居为亚洲唯一的产业和军事大国。日本对中国的侵略和日本近代化的成功,这两者之间具有互为表里的关系。”[17]1对中国而言,却是“东北的资源和产品,大批地被日本所掠走,由于强行增产使产业设备老化,民众的劳动力被无止境地榨取了”。“满洲国所留下了的所谓‘近代经济的基础’,‘对新中国来说,只不过是往往起副作用的基础而已’”[17]158。

[1]姜念东,伊文成,解学诗,吕元明,张辅麟.伪满洲国史[M].吉林:吉林人民出版社,1980:262.

[2]满铁经调会.满洲经济统制方案[M].3-12.

[3]中央档案馆,中国第二历史档案馆,吉林省社会科学院.日本帝国主义侵华档案资料选编·东北经济掠夺[M].北京:中华书局,1991.

[4]满洲国史编纂刊行会.满洲国史·总论[M].东京:谦光社,1970.

[5]满铁调查部.满洲产业统制政策的变化和特殊公司的特质[M].17-18.

[6]满铁调查部.满洲经济统制关系主要法令[M].105-106.

[7]满洲日日新闻社.满洲年鉴[M].1944:74-75.

[8]满铁调查部.满洲统制经济资料[M].121-123.

[9]高碕达之著.沙福恒,王民,张京萍,燕秋海译.“满洲国”的终结[M].北京:国际文化出版公司,1993.

[10]滕利贵.伪满史丛书·伪满经济统治 [M].吉林:吉林教育出版社,1992.

[11]王承礼,孙继武.东北沦陷十四年史研究 (第一辑) [M].吉林:吉林人民出版社,1988:96.

[12]关口寿一.满洲经济十年史[M].30-31.

[13]孙邦,于海鹰,李少伯.伪满史料丛书 ·经济掠夺[M].吉林:吉林人民出版社,1993:48-49.

[14]苏崇民.满铁史[M].北京:中华书局,1990:488.

[15]王承礼,孙继武,步平.中国东北沦陷十四年史纲要[M].北京:中国大百科全书出版社,1991:374.

[16]陈本善,孙继武,陈贵宗,苏崇民.日本侵略中国东北史[M].吉林:吉林大学出版社,1989:535.

[17]冈部牧夫著.郑毅译.伪满洲国[M].吉林:吉林文史出版社,1990.

[18]高乐才.日本“满洲移民”研究[M].北京:人民出版社,2000:70.

[19]满洲移民史研究会.日本帝国主义统治下的满洲移民[M].东京:龙溪书舍,1976:100.

[20]关东军参谋部.关于对满蒙占领地区实施统治的研究[M].1930.

[21]谢学诗.满铁史资料·第四卷 (煤铁篇)[M].北京:中华书局,1979:18.

- 外国问题研究的其它文章

- 伪满洲国的金融统治

- 拉丁美洲军人干政国家的军人与民主