突破“两难”纠结

■ 观察家

在经历危机后,中国经济从率先复苏转入高速增长轨道,目前已经开始放慢脚步,由此引发一些担忧和疑虑。尽管意见不一致,但对当前形势复杂、不确定性增加的判断基本形成共识,“两难”问题纠结。

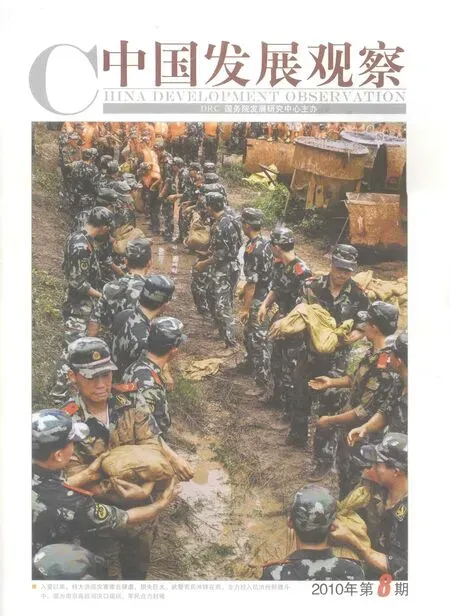

刚刚公布的统计数据显示,2009年经过修订后的全年经济增长率为9.1%,是经历危机后复苏最快的经济体;今年上半年经济增长11.1%,二季度增长10.3%,较一季度回落1.6个百分点。虽然中国经济仍在高位运行,但市场担忧下半年经济出现持续下滑的局面。目前,各项经济指标已先后出现下滑:规模以上工业增加值增速减慢、贸易顺差下降、城镇固定资产投资下滑、采购经理人指数(PMI)下降等等,而且特大洪涝灾害南北肆虐,损失巨大。加之国际经济形势复杂,主权债务危机给欧洲乃至世界经济的复苏进程平添了新的不稳定因素,“两房”退市意味着金融危机的影响还在持续,世界经济可能出现“二次探底”的警告声几乎没有停止过。因此,国际和国内不利因素叠加将可能对中国经济增长产生不良影响。

对此,温家宝总理认为二季度的发展速度比一季度有所回落,除了基数的因素外,主要是主动调控的结果,符合宏观调控的方向和初衷。他同时也坦言,国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性都超过了人们的预期,当前宏观调控面临的“两难”问题增多。这些“两难”问题被一些专家概括为:促进经济增长与抑制通货膨胀间的“两难”、调控房地产价格与保持经济平稳增长间的“两难”、实施收入分配改革与转变经济发展方式间的“两难”、推进资源价格改革与管理通胀预期间的“两难”、完善汇率形成机制与保障出口企业生存发展间的“两难”、提高资金使用效率与预防经济“二次探底”间的“两难”,等等。

面对“两难”困境,关键是要在宏观政策的选择上做到适当又适度,长短结合,统筹兼顾。既要大力解决那些长期存在的结构性问题,同时又要有针对性地解决当前存在的突出的紧迫性问题。但是,这些都必须在经济平稳较快发展的前提下进行。

保证经济平稳较快发展是当前宏观调控的首要目标。金融危机给世界经济造成了巨大伤害,同时这种伤害在短时间内难以平复又为金融危机负面影响的消除增加难度。而且,这种负面影响还在。之所以市场上不断警告世界经济存在“二次探底”的危险就是基于此。我们不必在乎这种言论是否准确,但应该重视这种悲观情绪给我们的提示:要防止对形势出现“误判”,作出不当决策,致使经济发展出现大起大落。大起大落是经济运行的大忌,也是政府宏观调控需要努力避免出现的尴尬局面。

对此,一方面需要保持政策的连续性和稳定性,同时也要增加灵活性和针对性。短期政策的调控效果会有一个时滞,不可能立马显现,因此需要动态监测,并根据市场反应作出恰当回应,需要微调的不能迟疑,需要加强的不能手软,适当和适度性原则不能忽视,目标就是一个:纠正市场失灵,使“两只手”的力量共同配合,促进经济在合理区间内平稳较快增长。在很多时候,不在于出台的调控政策有多少,关键在于找准问题的症结,出台的措施有针对性且强有力,对市场行为的规范有利,对市场机制正常发挥基础性作用有利,并得到真正贯彻和落实。

短期的调控措施一定要与长期的结构调整问题相统一、相协调。危机通常是一个调整的机遇。无论是经济结构还是市场结构,无论是促进增长的动力结构还是推进改革的动力结构,都会在危机的局面下主动或者被动地作出调整,以达到一种新的均衡,这个过程本身就是推动进步的过程。拒绝作出调整只会把局面弄得很糟,以致难以收拾。长期以来,结构调整问题难有实质性进展,在很大程度上是缺乏调整的动力,问题在于对发展理念的选择上存在偏差,更深层次问题在于体制没有理顺,导致“两个积极性”不能合拍,从而出现调控无力,或者遭遇地方与市场“联合”下的暗中“软抵抗”,这种现象反复出现就会陷入“调控迷局”。只有从根本上解决上下“合拍”问题,才能真正获得调控的预期效果,达到调控目标,并形成良性循环。

当前,经济形势总体健康,经济略微放慢脚步,高速回调为缓解通胀压力、提高经济运行效率有好处。与此同时,我们还要努力促使政策支撑下的高增长向市场驱动下的高增长转变,增强经济发展的内生动力,在促进经济持续稳定较快增长上获得更可靠的保证,也是我们走出“两难”问题的重要途径。而从长期来说,突破“两难”纠结的根本出路在于改革,这是任何时候都不能动摇的信念。