中国近年来土地质量变化的概略判断

陈百明,宋 伟,唐秀美,2

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;2.中国科学院研究生院,北京 100049)

自20世纪90年代以来,人口增加与经济发展对土地资源的压力越来越大,导致了不同程度的土地退化,土地质量问题日益受到人们的关注[1-4],提高土地质量,促进土地可持续利用已成为21世纪土地科学等相关学科的研究重点。1995年世界银行、FAO、UNDP和UNEP共同发起建立了土地质量指标体系[5](Land Quality Indicators,LQI),围绕土地质量指标体系的建立,国内外开展了大量的研究工作,并取得了一定的进展。

1 土地质量及其变化的涵义

联合国粮农组织(FAO)把土地质量定义为“以一种特定方式影响特定土地利用可持续性的综合土地特性”,并提出土地质量属性概念,认为土地质量属性不是一个特定值,而是基于特定土地功能和土地利用的某种限制因素[6]。土地特性是土地可度量或可评估的属性,各种相互作用的土地特性构成了土地综合属性,这类综合属性就是土地质量。土地质量表征土地维持或发挥其功能的内在属性,不能直接度量,只有综合分析通过直接测定的土地属性才能间接评估。所以土地质量研究需要针对土地的具体功能与类型,确定特定土地性质和土地质量之间的关系,进而全面认识土地质量[7]。本文使用的“土地质量”即为上述涵义。作为研究对象的“土地”质量在本文中界定为“农用地(耕地)”质量,所谓农用地(耕地)质量变化,主要是根据两个或几个时间点(时间段)土地质量的评价结果开展对比,得出是下降还是改善的判断及与此相关的依据。

近年来关于中国土地质量变化的说法很多,经常见诸于报端的是“土地退化严重”、“土地质量下降”等。由于已开展的土地质量评价工作绝大多数没有形成全国尺度的系列数据或数据现势性已不强,特别是缺乏两个或几个时间点(时间段)土地质量可供对比的评价结果,所以支持“土地质量下降”说法的科学依据不够翔实、充分。

中国近年来在土地质量方面的研究成果主要是2009年完成的全国农用地(耕地)分等工作。该项成果在全国范围内,按照标准耕作制度,在自然质量条件、平均土地利用条件、平均土地经济条件下,根据规定的方法和程序综合评定农用地(耕地)质量,最终建立全国统一可比的农用地(耕地)等别序列。本文依据其中的自然等评价成果(分等成果中除自然等外,还包括利用等、经济等),对近年来中国的土地质量变化情况进行分析判断。侧重于自然等是由于自然等的分等因素主要从地貌、水文、土壤、农田基本建设4个方面确定,这些因素相对于利用等、经济等的分等因素而言显得比较稳定,自然等别评定大致相当于自然质量评价。此外,文章还参考了曹志洪等编著的《中国土壤质量》[8]一书中的相关内容。

2 全国土地质量现状与变化分析

2.1 全国农用地(耕地)质量总体分析

根据全国农用地(耕地)分等成果,全国农用地(耕地)自然等别划分为15个等级(表1),1等为最优,逐级递减,15等为最差①国土资源部土地利用管理司,中国土地勘测规划院,国土资源部土地整理中心.中国农用地(耕地)等别调查与评价,2009。(由于此次农用地分等实际上是耕地分等,下文直接称耕地分等、耕地质量或耕地自然等别)。在全国范围内,自然等别属于5—12等的面积较大,均超过100万hm2,共占全国耕地面积的77.64%;质量最好的1等地面积最少,仅占全国耕地总面积的0.19%,质量最差的15等地较多,占全国耕地面积的3.43%。

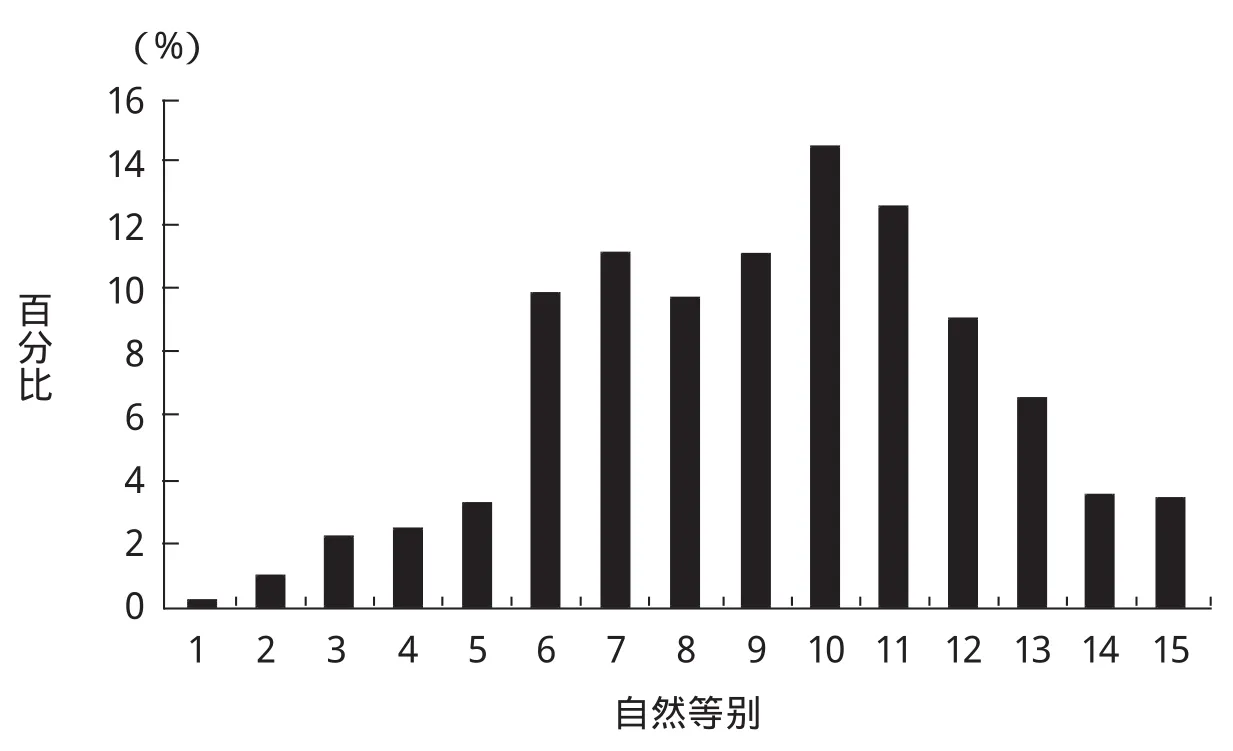

如图1所示,全国耕地自然等别呈近似的正态分布。采用各等别面积加权的办法,计算得到全国耕地平均自然等别为9.2等。如果将全国耕地自然等别按照1—3等、4—6等、7—9等、10—12等和13—15等划分为5个档次,各档次所占的面积依次占全国耕地分等总面积的3%、15%、32%、37%和13%。

2.2 全国耕地质量变化分析

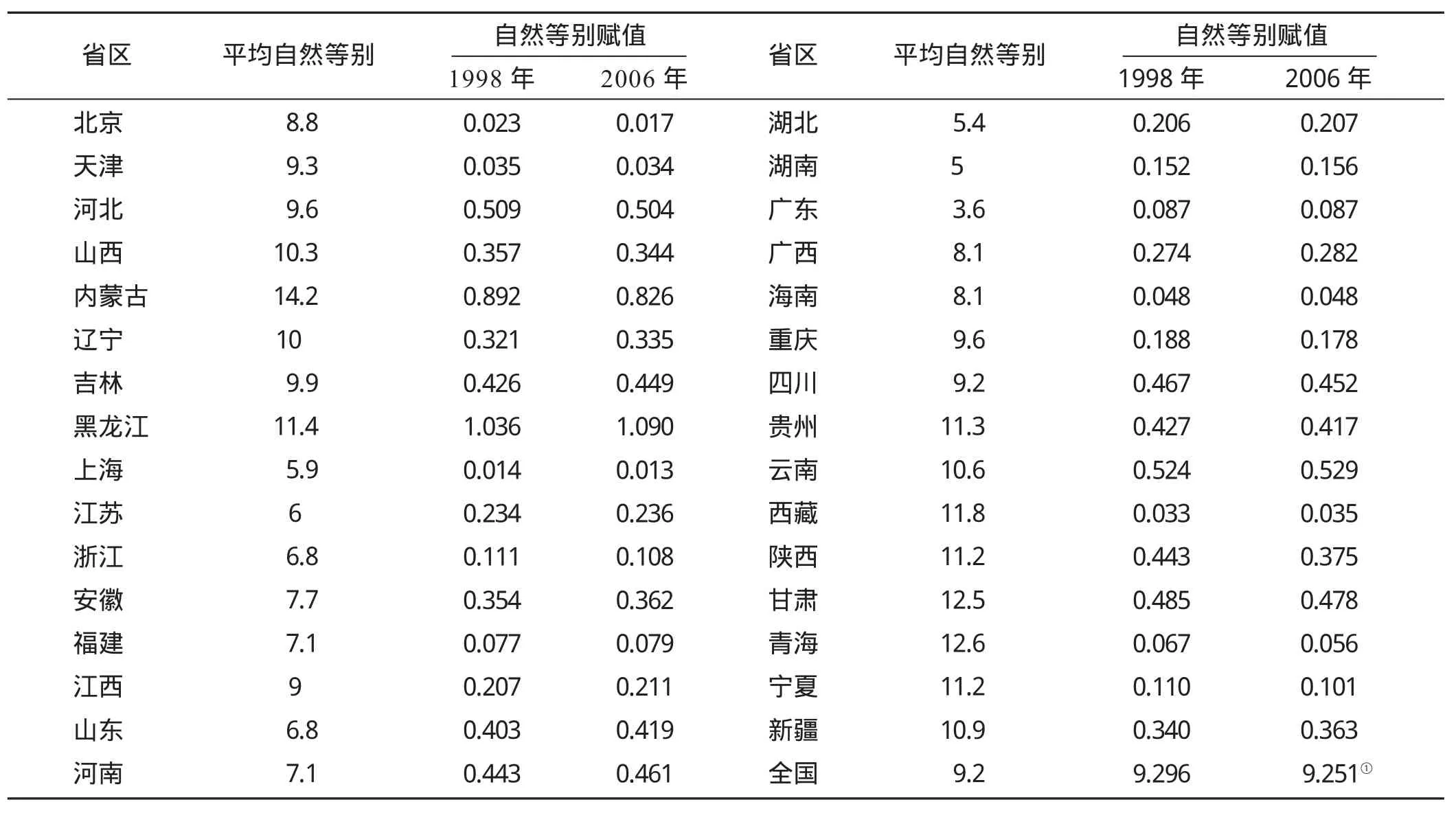

2.2.1 自然等别变化分析全国耕地数量1998—2006年由12955.87hm2减少到12208.27hm2,减少了约5.8%。各省份之间的差异比较明显,绝大多数省份耕地数量下降,其中陕西、内蒙古减少的数量较多,而新疆的耕地则略有增加,西藏的耕地面积变化不大。

表1 全国耕地自然等别构成Tab.1 Structure of natural grades of cultivated land in China

从自然等别的分等因素相对稳定的前提出发,假定1998—2006年的耕地平均自然等别基本没有变化,那么可以通过耕地数量的时空分布变化推算所引起的自然等别变化,即通过各省份耕地面积占全国耕地面积比例与等别的乘积估算1998年中国耕地的平均自然等别。再通过比较1998年与2006年的耕地平均自然等别的差异,判断耕地质量的变化情况。1998年全国耕地平均自然等别(P)的计算公式为:

式1中,Wi为1998年i省份耕地占全国耕地总面积的比例;Pi为2006年i省份的平均自然等别。

根据估算结果可以看出,1998年全国耕地的平均自然等别为9.296(表2)。1998—2006年,由于耕地资源时空分布变化使得全国耕地的自然等别由平均9.296改变为9.251,提高了0.045等,幅度为0.48%,说明1998—2006年,中国耕地质量出现了略有改善的趋势,或者说在总体上没有恶化。虽然这种方法推算的结果略显粗糙,但是用来判断总的趋势应该是可以的。

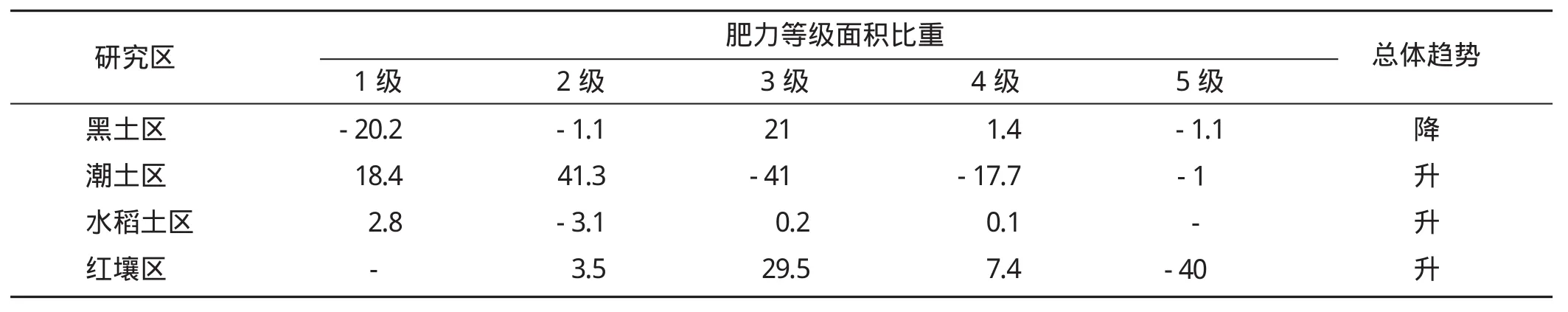

2.2.2 全国主要耕地土壤质量变化分析 《中国土壤质量》一书以南方红壤区、太湖水稻区、华北潮土区和东北黑土区作为研究区域,在每个区域内选择若干个县(市)作为研究工作的案例地区。根据土壤和区域特点,采取不同的土壤样点布置和野外调查策略,还收集了案例区全国第二次土壤普查后的土壤养分和盐分的监测资料,收集到20世纪80年代全国第二次土壤普查数据约50000余个。土壤质量变化评价所指的时间段主要是从20世纪80年代至2000—2001年的近20年。主要通过土壤pH值、有机质、速效磷、速效钾、粘粒、CEC、粉/粘比、耕层厚度作为评价指标分析土壤肥力等级(以1级为优,逐级递减,至5级为最差)及其变化情况。

图1 全国耕地自然等别面积构成Fig.1 Area composition of natural grades of cultivated land in China

20年来,黑土地区土壤肥力质量1级减少20.2%,而3级却增加了21.0%,4级、5级的变化较少。从空间分布看,不同地区土壤质量都存在明显变化,总体上,黑土地区土壤肥力质量有明显下降。潮土区土壤肥力质量综合指数有了提高,其中2、3级的土地面积增加很快,增加面积占总面积的85%以上。说明经过集约化利用,在加大投入的情况下,土壤肥力得到了提升。水稻土区土壤肥力总体格局没有大的改变,都是2等地最多,1等地次之,其他的几类都比较少。土壤肥力质量在最近20年没有明显变化,总体呈现少量增加趋势。红壤区土壤肥力总体上升,土壤有机质、全氮、全磷、速效磷含量显著提高,导致土壤肥力质量总体水平提高。4大区域的研究结果表明,黑土区土壤肥力等级总体表现为下降;潮土区、水稻土区、红壤区土壤肥力等级总体表现为上升(表3)。

3 近期土地质量总体变化趋势判断

3.1 耕地资源时空分布变化使耕地自然等别略有提高

表2 全国耕地平均自然等别变化Tab.2 Changes of average natural grades of cultivated land in China

①采用这种方法估算的2006年全国平均耕地自然质量等为9.251,比9.2略大。引起误差的原因主要是耕地的自然等汇总跨越了多个年份,用2006年的耕地面积比例修正与汇总年份不完全一致。

表3 研究区不同土壤肥力等级面积比例变化[8] 单位:%Tab.3 Area proportion changes of soil fertility grades in research area unit:%

假定近期全国各省份的平均耕地自然等别不变,建设占用、生态退耕、农业结构调整、灾毁以及土地整理、复垦、开发等带来的中国耕地数量在不同省份间的时空分布变化使得1998—2006年之间,全国耕地的平均自然等别由9.296改变为9.251,提高幅度为0.48%。

3.2 主要耕地土壤肥力等级大多呈现出上升趋势

以黑土区、潮土区、水稻土区和红壤区等主要耕作土壤类型区的相关研究表明,近20年来(1980—2000年),黑土区土壤肥力等级总体表现为下降;潮土区、水稻土区、红壤区土壤肥力等级总体表现为上升。总体而言,多数耕作土壤类型区的土壤肥力等级呈现出增加趋势。

3.3 全国耕地质量趋于改善,总体水平仍然偏低

综合考虑以上两个方面,可以认为由于大规模的生态退耕退掉了大量低等劣质耕地,尽管同期建设用地也占用了部分优质耕地,但数量远少于前者,加上土地整理提高了部分耕地的质量,以及农业耕作改良措施提高了土壤肥力,所以从整体上促使耕地质量略有提高或者说没有下降,但全国耕地的平均自然等别为9.2;主要耕作土壤类型区的多数土壤处于中间偏低的土壤肥力等级,所以耕地质量总体上显然处于偏低的水平。

4 讨论与建议

4.1 讨论

(1)土地质量变化的规范分析应该是对两个或几个时间点(时间段)土地质量评价成果的比较,比如今后再次开展全国农用地(耕地)分等工作,把两次的分等结果进行对比即可准确判断土地质量的变化态势。本文在不具备这种条件的情况下,预设了自然等别的分等因素相对稳定的前提,采用自然等别赋值的替代方法,实际上自然等别的分等因素中部分指标还是会有小的变化,所以在这样基础上得出的判断只能是概略性的。

(2)由于缺乏全国的土地污染调查资料,更没有可供比较的两个或几个时间点(时间段)土地污染评价成果,无法开展土地污染变化分析,所以本文的土地质量及其变化分析未包含土地污染问题,这样的土地质量分析显然不够全面。从目前资料看,尽管局部地区土地污染治理取得一定进展,但整体上趋于恶化应该是不争的事实。

4.2 建议

中国大部分耕地受各种因素制约,质量相对较差。在强调保护耕地面积的同时,提高耕地质量,保障生产能力,对国家粮食安全更为重要。必须加大土地整治力度,防治土地退化,基本消除制约中低产田生产能力的限制因素,培肥地力,大幅提高土地质量。研究建立样点与示范区相结合的全国耕地质量监测网络体系,以提高土地质量为核心的基本农田整治技术体系和重点区域耕地质量快速评价技术,具体确定区域耕地质量提升目标,开发耕地质量变化监测系统和专用监测设备,尽快形成耕地质量监测、评价、保育、提升的完整体系。

(References):

[1]胡科,石培基.甘肃省耕地质量评价研究[J].中国土地科学,2008,22(11):38-43.

[2]周峰,周颖.江苏省锡山市耕地数量、质量变化影响因素分析[J].中国土地科学,2001,15(4):7-10.

[3]陈桂珅,张蕾娜,程锋,等.数量质量并重管理的耕地保护政策研究[J].中国土地科学,2009,23(12):39-43.

[4]伍育鹏,郧文聚,李武艳.用标准样地进行耕地质量动态监测与预警探讨[J].中国土地科学,2006,20(4):40-45.

[5]Dumanski J.,PieriC.Land quality indicators:research plan[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2000:93-102.

[6]FAO.FESLM:A framework for land evaluation[C].FAO Soil Bulletin 32,Rome,1976.

[7]陈百明,张凤荣.中国土地可持续利用指标体系的理论与方法[J].自然资源学报,2001,16(3):197-203.

[8]曹志洪,周健民,等.中国土壤质量[M].北京:科学出版社,2008.