矿山废弃地灌草植被不同层次的水土保持效应

赵方莹,蒋延玲

(1.北京林业大学林学院,北京100083;2.北京林丰源生态环境规划设计院有限公司,北京100083;3.中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点试验室,北京100093)

矿业开发是人类重要的经济活动,为我国经济的迅速增长做出了主要贡献,但它也产生了大量的废弃地并引起了一系列的环境问题,尤其是生态环境的破坏,如水土流失、植被减少、土地退化、物种消失、自然灾害增加等一系列环境问题。随着社会经济的发展,对矿产资源的需求日趋强烈,因此而造成的生态环境破坏问题也日趋严重。到2004年底,与采矿有关的退化土地面积达到3.2×106hm2,使中国土地资源不足的状况更加恶化。矿山废弃地的恢复始于20世纪70年代后期,但恢复进展缓慢。到20世纪末中国的采矿已经产生了3.0×106hm2的废弃地[1],而且这一数值还在以每年4.67×106hm2的惊人速度继续增长[2]。矿区植被恢复与生态重建是在国际上备受关注的研究领域,也是退化生态系统与恢复生态学以及工矿区水土保持研究的重要内容之一[3]。在矿区进行植被建设能够实现涵养水源、改良土壤和蓄水保土的水土保持功能[4-13]。植被不同层次(如乔木、灌木、草本,地上、地下部分等)的水文效应不同,在矿山废弃地的植被恢复过程中选择不同的种类搭配其水文效应亦有差异。当前关于植被水文效应的研究多是关注某个植被类型或某个物种整体的水文效应,尚缺乏对一个植被类型内部不同植物层次及植物不同部分水文效应的定量比较研究。本试验拟通过去除植被不同组成部分,并施以人工降雨的方法来揭示植被不同层次的水土保持功能,总结相关规律为矿山废弃地植被恢复和水土流失治理中植物的选配和管理提供科学依据。

1 样地概况

模拟试验在北京市密云县城东15 km的北京首云铁矿(东经 117°01′54″,北纬 40°22′51″)内进行。该地区是华北平原与蒙古高原的过渡地带,气候属于暖温带半干旱气候区,四季分明。春季干旱多风、少雨;夏季炎热多雨;秋季天高气爽;冬季干旱寒冷、少雪。年平均气温10℃左右,7月最高气温38℃,1月最低气温-22℃。年平均降水量550 mm,主要集中在7—9月,年蒸发量1 482~2 200 mm。土壤主要为棕壤和褐土,土层较薄。

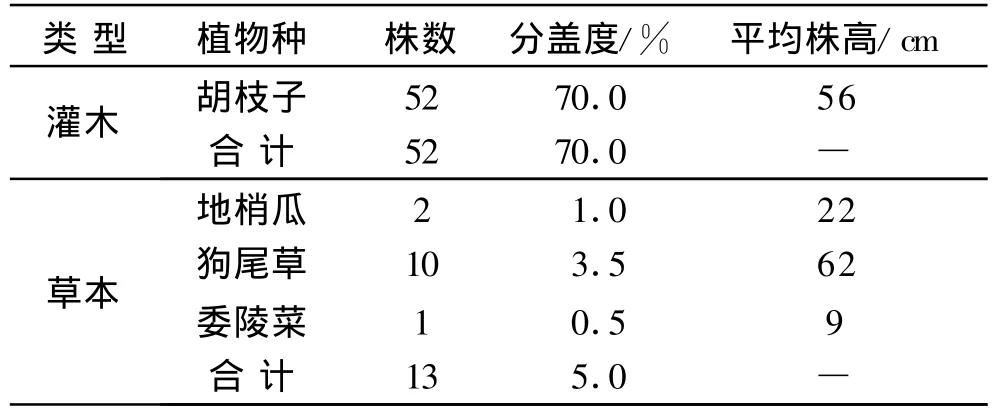

样地选在矿区第一排土场西部的弃渣坡面下方,海拔110 m,坡向东,坡度30°。土石渣层厚约10 m。0—30 cm土壤容重1.55 g/cm3。样地内没有乔木树种,主要是灌木植物胡枝子(Lespedeza bicolor)及草本植物地梢瓜(Cynanchum thesioides)、狗尾草(Setaria viridis)和委陵菜(Potentilla chiniese)等组成的灌草群落,覆盖率达70%(表1),地表无明显的枯枝落叶层。

表1 样地内植被基本情况

2 研究方法

2.1 试验设计

采用自制的针头式人工降雨发生器模拟降雨过程。发生器规格为100 cm×200 cm,高度设置在距地面2 m处。调整好供水水箱与降雨发生器之间的高差,同时对雨强进行率定,直至设定的降雨强度为止,并保持水箱内水位基本稳定不变。本研究采用北京矿区常见能够产流引起土壤侵蚀的雨强0.5 mm/min[14-16]。

将规格为60 cm×130 cm的不锈钢径流小区槽箱沿着与水平面垂直的方向嵌入已选定的代表性样地内,尽量不扰动槽箱内的土壤和植被。先让土壤水分达到充分饱和状态,然后开始实施人工降雨。依次按照原始灌草层、去除草本地上部分、去除草本根系、去除灌木地上部分和去除灌木根系的顺序进行植被处理,每次处理后将土壤结构恢复到原始状态。每种处理条件下降雨持续30 min,总降雨量为10 133 ml。在径流小区下方的出水口用烧杯承接地表径流和泥沙。

2.2 试验观测及分析方法

用量杯每5 min收集计算一次地表径流量,每个处理连续收集计算6次;对每次的径流样品进行烘干称重计算土壤侵蚀量(侵蚀量=径流量×泥沙含量);用0.001 g电子天平称取植物组织鲜重并在80℃烘干24 h称其干重。

利用Excel 2007对试验观测数据进行整理和统计绘图,利用SPSS 13.0对数据进行差异显著性检验(方差分析)和相关性分析。

3 结果与分析

3.1 植被不同层次水文调控效应

试验表明,植被具有明显的保水作用。原始灌草层、去除草本地上部分、去除草本根系、去除灌木地上部分和去除灌木根系后样方在30 min降雨过程中的总径流量分别为:1 296,1 369,1 505,2 097和2 468 ml,对照裸地的总径流量为3 060 ml。根据以下公式分别计算灌草植被不同层次的蓄水效应和在减少径流中的贡献率:

计算结果表明,植被可以使该地区土壤地表径流减少1 764 ml,总的蓄水效应可达57.65%。其中灌木地上/地下、草本地上/地下各组分的蓄水效应分别为31.47%/19.35%和 4.44%/2.39%(表 2)。灌木层在减少径流的过程中发挥着最大的作用,其贡献率达88.15%,这与灌木在植被中所占的比重大有关。灌木和草本植物地上部分的蓄水效应均比根系大,计算单位生物量的蓄水效应结果表明,植物地上部分每单位生物量的蓄水效应是地下部分的1.13倍,说明在减少地表径流方面,植物地上部分发挥着主要的作用。地上部分可以直接通过对降雨的截留从而减少到达地面的水分,并可减缓雨水对地表的冲刷强度,因而极大地减少了地表的径流量。而根系对减少地表径流的作用相对小一些。单位生物量的灌木和草本植物的蓄水效应比较接近,灌木植物稍大于草本植物。

表2 植被不同层次的水文效应

3.2 植被不同层次对土壤的减蚀效应

植被的存在可以明显地减少径流中的泥沙含量,但不同植被处理条件下的径流泥沙含量有着明显的差异。根据以下公式分别计算植被不同层次的减蚀效应和在减蚀作用中的贡献率:

裸土的径流泥沙含量为12.73 g/L,而有灌木和草本覆盖条件下径流的泥沙含量仅为0.63 g/L,减蚀效应达到93.55%,说明植被在防止土壤侵蚀方面发挥着巨大的作用。灌木地上/地下和草本地上/地下的减蚀效应分别为36.34%/54.28%和0.79%/2.14%(表3)。

表3 植被不同层次的减蚀效应

灌木植物在减蚀过程中发挥主要作用,其减蚀贡献率达到96.86%,这不仅与其在植被中占的比重有关。从单位生物量的减蚀效应来看,灌木每单位生物量的减蚀效应是草本植物的5.3倍,这与灌木复杂、多层次的地上和地下结构有关。植物根系部分的减蚀能力比地上部分强,这不仅与植物地下生物量较大有关,而且还与植物地上/地下部分在减少土壤侵蚀中的作用有关。在减蚀过程中,植物地上部分的作用是减缓雨水对地面的冲刷强度,从而减少了溅蚀量,而根系通过附着作用而阻滞雨水带走更多的泥沙。

4 结论

(1)植被在固土保水方面发挥着重要的作用。在试验区内,灌草植被可以减少57.65%的地表径流和93.55%的土壤流失,可见植被的蓄水减蚀作用显著。因而在矿山恢复中,应以栽植植被为主要修复方法。

(2)不同植物的固土保水作用存在着差异,灌木的蓄水和减蚀效应分别是草本植物的7.4倍和30.9倍。这不仅是由于灌木植物在整个植被中所占的比重较大,而且与植物的形态、生理生态特性等因素有关。每单位生物量的固土保水效应计算结果表明,灌木的蓄水效应是草本植物的1.13倍,而减蚀效应则二者差异很大,灌木是草本植物的5.3倍。说明灌木植物在固土保水方面比草本植物发挥着更大的作用。

(3)植物的不同部分之间在蓄水减蚀效应上也有差异。地上部分通过对降雨的截留作用来缓冲雨水对地面的冲刷,地下庞大的根系阻碍水分和土壤的流失。在保水方面,植物地上部分的蓄水效应是地下部分的1.65倍,说明植物的地上部分在保水方面发挥的作用较大。在固土方面,则地下部分的减蚀效应是地上部分的1.52倍说明植物的地下部分在固土方面发挥的作用更大。因而在矿山废弃地植被恢复选择植物种类时,应注意选择冠层结构复杂、根系发达的种类。

[1] 黄铭洪,骆永明.矿区土地修复与生态恢复[J].土壤学报,2003,40(2):161-169.

[2] 朱利东,林丽,付修根,等.矿区生态重建[J].成都理工学院学报,2001,28(3):310-314.

[3] 彭少麟.论生态恢复与植被重建[J].生态科学,1996,15(2):26-31.

[4] Armstrong C L,Mitchell J K.Transformation of rainfall by plant canopy[J].Trans.ASAE,1987,30:688-696.

[5] Bennett O L,Doss B D.Effect of soil moisture level on root distribution of cool-season forage species[J].Agronomic Journal,1960 ,52:204-207.

[6] Kramer J,Weaver J E.Relative efficiency of roots and tops of plants in protecting the soil from erosion[J].Science(New Series),1935,82(2128):354-355.

[7] 罗伟祥,白立强,宋西德.不同覆盖度林地和草地的径流量与冲刷量[J].水土保持学报,1990,4(1):30-34.

[8] 李勇,朱显谟,田积莹.黄土高原植物根系提高土壤抗冲性的有效性[J].科学通报,1991,36(12):953-938.

[9] 蒋定生,江忠善,侯喜禄,等.黄土高原丘陵区水土流失规律与水土保持措施优化配置研究[J].水土保持学报,1992,6(3):14-17.

[10] 余新晓,毕华兴.黄土地区森林植被水土保持作用研究[J].植物生态学报,1997,21(5):433-440.

[11] 袁建平,蒋定生,甘淑.影响坡地降雨产流历时的因子分析[J].山地学报,1999,17(3):259-264.

[12] 许岳飞,毕玉芬,金晶炜.灌草复合型草地水土保持功能与经济效益分析[J].中国水土保持科学,2007,21(6):56-59.

[13] 赵护兵,刘国彬,曹清玉.黄土丘陵沟壑区不同植被类型的水土保持功能及养分流失效应[J].中国水土保持科学,2008,6(2):43-48.

[14] 拉尔R.土壤侵蚀研究方法[M].黄河水利委员会宣传出版中心译.北京:科学出版社,1991.

[15] 刘宝元,谢云,张科利.土壤侵蚀预报模型[M].北京:中国科学技术出版社,2001.

[16] 程飞,徐向舟,高吉惠,等.用于土壤侵蚀试验的降雨模拟器研究进展[J].中国水土保持科学,2008,6(2):107-112.