新疆皮山地区土地沙漠化动态遥感监测分析

阿力木江◦牙生,蓝 利,程红梅,刘 利,刘海军

(1.新疆林业厅,新疆乌鲁木齐 830000;2.中国林业科学研究院,北京100091;3.中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011;4.新疆农业科学研究院,新疆乌鲁木齐830091;5.江阴泰阳成索有限公司,江苏江阴214442;6.新疆国土资源信息中心,新疆乌鲁木齐830002)

塔克拉玛干沙漠南缘是我国沙漠化危害最为严重的地区之一,也是新疆沙漠化防治的最重点区域,准确掌握这一区域的沙漠化动态,对于做好这一区域的沙漠化防治工作意义重大。皮山县位于这一区域,该县是和田地区遭受沙埋最为严重的3个县区之一[1]。与历史上我国西北地区许多绿洲的沙漠化原因多是因水源丧失和地下水位大幅度下降等变化[2]及干旱的气候等所致一样,皮山县境内的多处城镇遗址也多是由于河流改道使水源丧失而废弃进而沙漠化。唐代时皮山境内虽已有沙漠,但交通沿线仍以固定沙堆为主[3]。到了近代,皮山的沙漠化已愈来愈严重。目前,该县沙漠面积已占到全县土地总面积的40.08%,耕地、林地、沙漠面积的比例为1∶0.4∶50.7,该县15个乡镇2.79×104hm2耕地被沙漠、戈壁分割成互不相联的53块绿洲,散布在东西长达145 km的狭长地带。靠近皮山的低矮沙丘和活化沙丘,每年前移速度达10 m,绿洲西南前沿戈壁上高度1 m左右的小沙丘年移动速度更达20 m以上,是塔克拉玛干沙漠沙丘年移动速度最为快速的地区之一[4]。

沙漠化土地动态监测是目前沙漠化研究的主要内容之一,在理论、方法和应用等方面都取得了长足的进展[5]。遥感技术和地理信息系统相结合的方法已成为研究沙漠化土地现状和时空演化规律最有效的手段[6-9]。本研究拟通过对不同时期遥感影像的处理和分析,定位、定量、定性地分析和显示前后两个时段内土地沙漠化类型动态变化,探明20世纪80年代末至21世纪初这16 a间皮山地区沙漠化的发展变化状况,以期为相关的科研或决策提供参考依据。

1 材料及方法

1.1 研究区范围

研究区位于皮山县境中部的一片近矩形区域,包括了该县位于沙漠边缘的所有绿洲、北侧的部分沙漠、南侧的部分山前戈壁以及位于戈壁地带的部分绿洲,总面积约9 865 km2。

1.2 遥感信息提取

根据瞬时状态下最大限度地使图像上尽可能丰富地反映地表信息的原则,秋季应为沙漠化土地检测的最佳TM数据获取季相[8]。因此采用覆盖研究区的1989年10月、2000年10月、2005年10月成像的TM影像数据,同时收集了皮山地区的土地利用及地形图资料。以1∶10万地形图为基准,采用2次多项式和最近邻域插值法进行不同时期图像配准和几何纠正。

目前,利用遥感技术提取土地沙漠化信息多以目视解译为主[9]。本研究在ArcGIS系统支持下,在监督分类、非监督分类和计算NDVI值的基础上,以目视解译为主,根据荒漠、绿洲在遥感图像上的色调、形状、大小及纹理等影像特征,进行沙漠化土地信息提取。

1.3 沙漠化土地分类体系

沙漠化土地分类体系采用的分类方法主要有成因分类、强度分类和微地貌分类,目前以采用植被覆盖度、裸沙占地百分比和土壤质地为评价指标的强度分类方法为主[10]。本研究在遥感信息提取的基础上,根据土地沙漠化分级原则、土地沙漠化等级划分特征,采用程度分类法进行分类,依据单位面积内风蚀地或流沙面积所占百分比、地表植被覆盖度,以及皮山附近风沙活动的强度、地貌特征,同时考虑土地质量及其它综合因素,将皮山地区的沙漠化土地分为5种类型(表1)。根据遥感影像提取的土地利用类型并结合沙漠化土地分类体系,获得3期沙漠化土地类型数据和沙漠化土地分布图,对结果进行比较后,得出皮山沙漠化土地变化情况。根据实地具体情况将非沙漠化土地分为非沙漠化土地Ⅰ和非沙漠化土地Ⅱ,其中非沙漠化土地I包括高覆盖度草地和林地、耕地、建设用地、水域,非沙漠化土地 Ⅱ包括戈壁和山地。

表1 土地沙漠化类型划分体系

2 结果与讨论

2.1 沙漠化土地变化幅度分析

通过对沙漠化土地类型变化的分析,可了解沙漠化土地及其结构的总的发展变化态势。对监测区3期影像数据(1989,2000和2005年)进行解译,可以获得监测区3期各类沙漠化土地分布图。

从分布图中可以得出(表2),监测区的严重沙漠化土地所占比例最大,3期数据中严重沙漠化土地占总监测面积的比率呈上升趋势,分别为63.73%,64.73%,67.02%;两个时段中 ,2000—2005 年增长速度较大;非沙漠化土地Ⅰ面积也呈明显增加趋势,1989,2000和2005年其面积分别占总监测面积的4%,4.58%和 5.19%;两个时段中,2000—2005年增长的幅度较大。

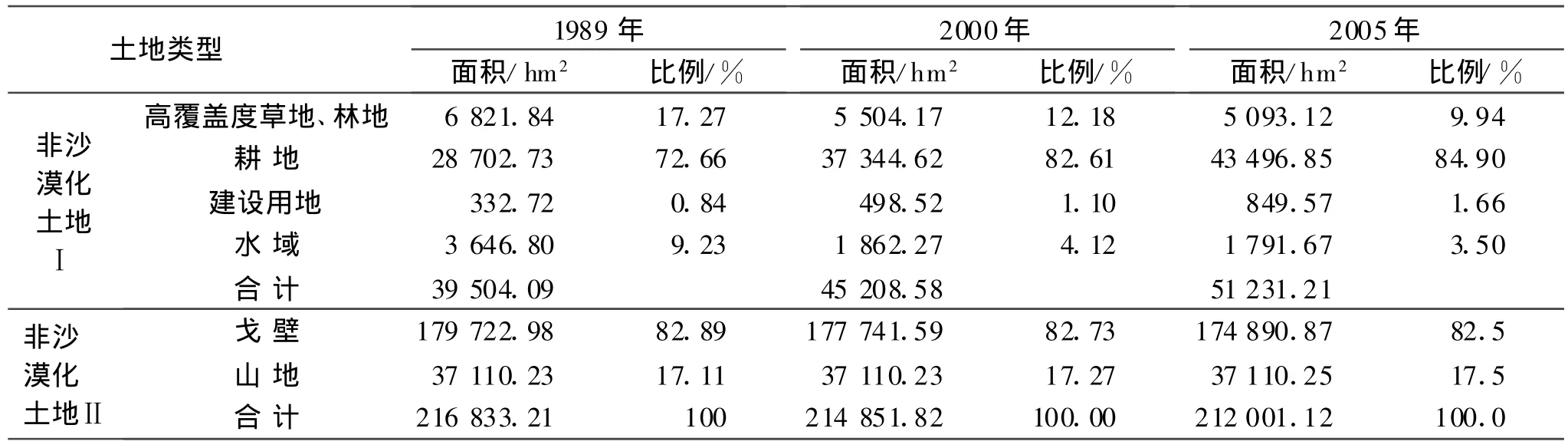

从表3中可看出3个年份非沙漠化土地Ⅰ中耕地均占到72%以上,且随时间的变化呈增加趋势,1989,2000和2005年耕地占非沙漠化土地Ⅰ的面积比率分别为72.66%,82.61%和84.9%。其它非沙漠化土地除建设用地面积增长外都呈减少趋势,开垦荒地、草地等其它地类是耕地面积不断增长的主要原因。非沙漠化土地Ⅱ中变化最大的为戈壁,3个时期戈壁面积呈减少趋势,1989,2000和2005年戈壁占非沙漠化土地Ⅱ的面积比率分别为82.89%,82.73%和82.5%。潜在沙漠化土地、正在发展沙漠化土地及强烈沙漠化土地面积从1989年至2005年都呈减少趋势,分别从1989年的1.45%,2.27%和6.57%减少至2000年的 1.02%,2.14%和5.75%以及2005年的0.94%,1.76%和3.6%;两个时段中,2000—2005年后两种类型面积减少幅度均较大。

表2 1989—2005年皮山地区土地沙漠化类型分类面积及年变化率

表3 1989—2005年皮山地区非沙漠化土地面积

2.2 沙漠化土地动态度分析

单一类型土地利用动态度表现了某研究区在一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况[11],可以定量描述区域土地利用变化的速度及变化中的类型差异,其表达式为:

土地利用动态度可用来描述区域土地利用变化速度[12],它对比较土地利用变化的区域差异和预测未来土地利用变化趋势都具有积极的作用[12-15]。沙漠化土地动态度数据的获取可根据3期沙漠化土地分类图相互叠加的结果图及土地利用动态度公式获得,根据(1)式计算出皮山沙漠化土地动态度(表2)。

由表2可知,1989—2000年,5种类型的沙漠化土地面积变化均较大,其中非沙漠化土地I及严重沙漠化土地面积均有所增加,其它几种类型的土地面积均有所减少。面积变化最大的为严重沙漠化土地,强烈沙漠化土地次之,变化最小的为非沙漠化土地Ⅱ;2000—2005年间,土地变化以非沙漠化土地Ⅰ、正在发展沙漠化、强烈沙漠化、严重沙漠化和非沙漠化土地Ⅱ的变化为主,变化最大的为严重沙漠化土地,强烈沙漠化土地次之,变化最小的为潜在沙漠化土地。

从年变化率上来看,1989—2000年期间非沙漠化土地I和严重沙漠化土地呈正增长,其它类型沙漠化土地均呈负增长,其中变化率最大的为潜在沙漠化土地,最小的为非沙漠化土地Ⅱ;2000—2005年,非沙漠化土地I和严重沙漠化土地呈正增长,其它类型沙漠化土地均呈负增长,其中变化率最大的为非沙漠化土地Ⅰ,最小的为非沙漠化土地Ⅱ。

从整体来看,非沙漠化土地Ⅰ和严重沙漠化土地呈持续增长趋势,其它类型土地均呈减少趋势。从年变化率上看,非沙漠化土地Ⅰ和严重沙漠化土地在1989—2000年间的变化率相对小于2000—2005年。其它类型土地变化率均呈负值,除潜在沙漠化土地外,其它类型土地在1989—2000年间的变化率均相对小于2000—2005年,即 2000—2005年间,这些类型的土地面积减少幅度较大,其中非沙漠化土地Ⅰ面积的增长主要为耕地面积的增加。

2.3 沙漠化土地转移矩阵分析

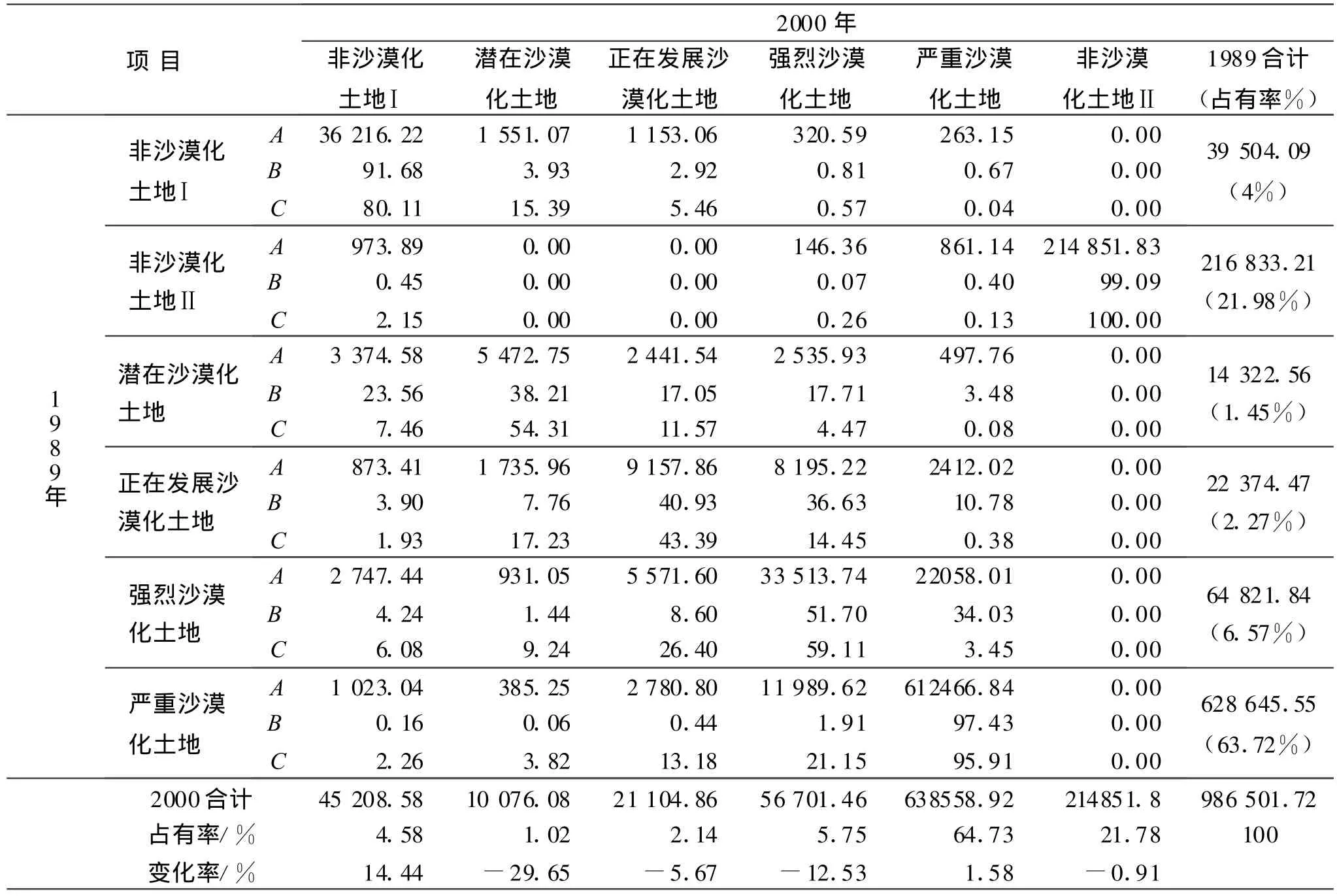

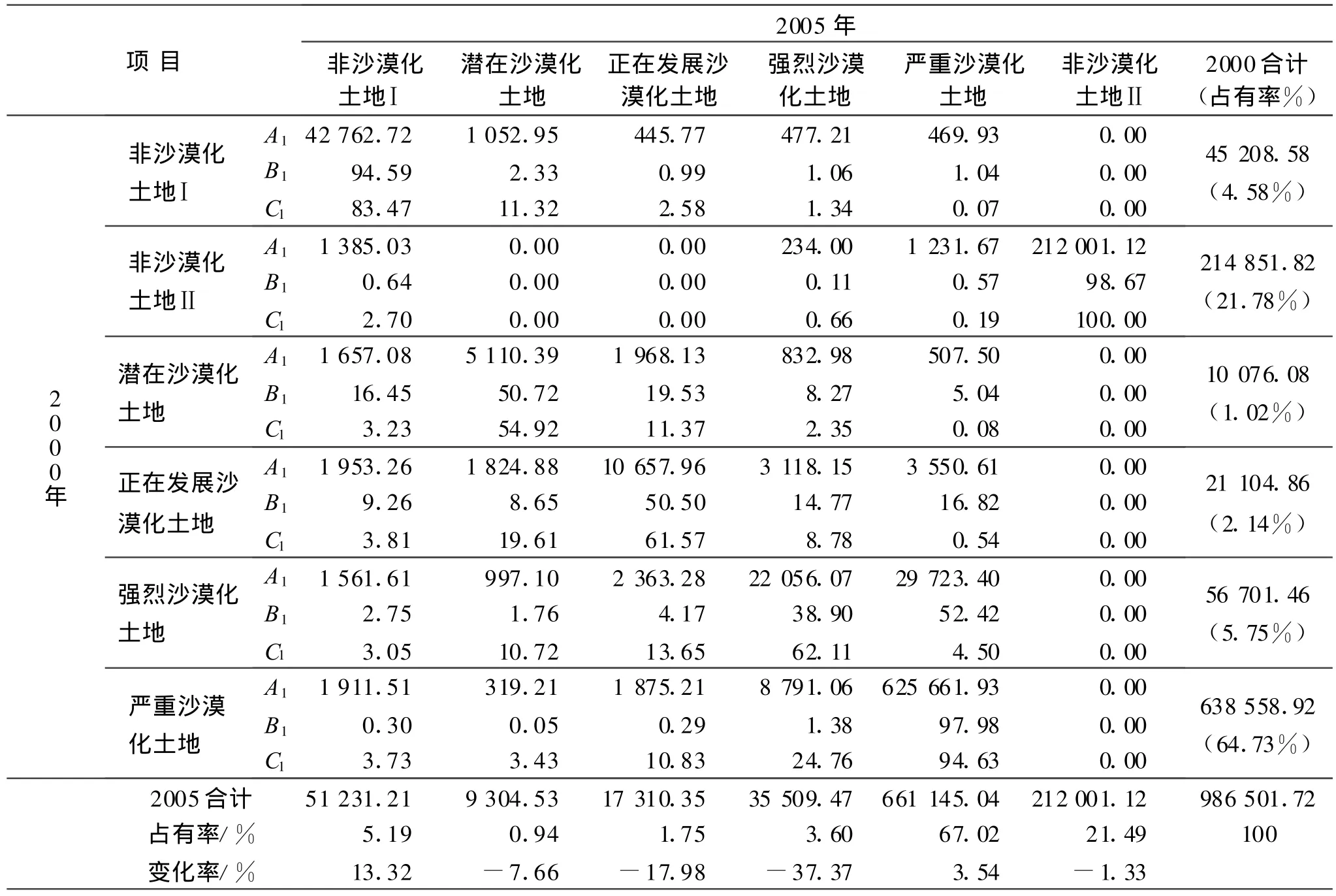

沙漠化土地变化转移矩阵可分析沙漠化土地的内在变化,将皮山3期沙漠化土地分类图进行两个时段的叠加即1989年与2000年,2000年与2005年分别进行叠加,并对研究区各沙漠化土地类型之间的相互转移进行分析,可以更详细地说明研究区沙漠化土地变化的过程及流向。表4—5分别为1989—2000年和2000—2005年研究区沙漠化土地转移矩阵。

表4 1989—2000年皮山地区沙漠化土地面积转移矩阵

通过对表2—5的分析可知,皮山县沙漠化土地在1989—2005年间的变化特点。

(1)严重沙漠化土地明显增加。监测区各时期占优势的为严重沙漠化土地,整体呈持续增加的趋势,且后一时段增长幅度大于前一时段,1989—2000年间面积增加1%,而2000—2005年间增加2.29%。两个时段的年变化率分别为0.14%和1.71%,增加的来源均主要为:强烈沙漠化土地〔3.45%(1989—2000),4.50%(2000—2005)〕和正在发展沙漠化土地〔0.38%(1989—2000),0.54%(2000—2005)〕,其中2000—2005年间增长的幅度较大。

非沙漠化土地Ⅱ在监测区面积中占21%以上,在监测时段内呈减少趋势,减少的去向在两个时段均主要为:非沙漠化土地Ⅰ〔0.45%(1989—2000),0.64%(2000—2005)〕和严重沙漠化土地〔0.40%(1989—2000),0.57%(2000—2005)〕。其中非沙漠化土地Ⅱ主要转为非沙漠化土地Ⅰ中的耕地,而非沙漠化土地Ⅱ面积的减少主要为戈壁的减少。

(2)非沙漠化土地Ⅰ在监测时间段内呈持续增加的趋势,增幅在后一时段较大。年变率在两个时期分别为1.31%和2.66%,1989—2000年间面积增加0.58%,2000—2005年间增加0.61%,其中1989—2000年期间增加的来源为潜在沙漠化土地(7.46%)、强烈沙漠化土地(6.08%),2000—2005年期间增加的来源较为均衡,为正在发展沙漠化土地(3.81%)、严重沙漠化土地(3.73%)和潜在沙漠化土地(3.23%),主要转为非沙漠化土地I中的耕地和建设用地。

(3)潜在沙漠化土地面积在监测时段内呈减少趋势,年变率在两个时段分别为-2.7%和-1.53%。面积在1989—2000年间减少 0.43%,在 2000—2005年间减少0.08%,主要去向在1989—2000年间为:非沙漠化土地Ⅰ(23.56%)、强烈沙漠化土地(17.71%)和正在发展沙漠化土地(17.05%),在2000—2005年间为:非沙漠化土地Ⅰ(16.45%)、强烈沙漠化土地(19.53%),其中潜在沙漠化土地转为非沙漠化土地Ⅰ中的耕地。

(4)正在发展沙漠化土地在监测时段内呈减少趋势,年变率在两个时期分别为-0.52%和-3.6%。面积在1989—2000年间减少 0.13%,在 2000—2005年间减少0.38%,主要去向在1989—2000年间为:强烈沙漠化土地(36.63%)、严重沙漠化土地(10.78%),在2000—2005年间为:严重沙漠化土地(16.82%)、强烈沙漠化土地(14.77%)和非沙漠化土地Ⅰ(9.26%),其中潜在沙漠化土地转为非沙漠化土地Ⅰ中的耕地。

(5)强烈沙漠化土地在监测时段内呈减少趋势,年变率在两个时期分别为-1.14%和-7.47%,面积减少幅度在1989—2000年间面积减少0.82%,而在2000—2005年间减少 2.15%,减少的主要去向在1989—2000年间为:严重沙漠化土地(34.03%)、正在发展沙漠化土地(8.60%),在2000—2005年间为:严重沙漠化土地(52.42%)。

总体而言,沙漠化土地变化趋势是向两个方向发展,即向以耕地为主的人工绿洲和向严重沙漠化土地转化为主,人工绿洲与严重沙漠化土地之间的过渡带(潜在沙漠化、正在发展沙漠化土地和强烈沙漠化土地)呈缩小趋势,这与前人对干旱区的类似研究结果一致[16]。

表5 2000—2005年皮山地区沙漠化土地面积转移矩阵

3 沙漠化土地变化动因分析

3.1 气候变化对土地沙化的影响

皮山地区年降水量仅为48.2 mm,年蒸发量达2 450mm ,干燥度为 14.3,属极端干旱荒漠气候[1],生态环境十分脆弱。近40 a来,皮山地区年均气温呈上升趋势,降水量也呈增加趋势[17-18]。从研究区沙漠化分布态势可以得出,监测区的绿洲面积呈增加趋势而整体生态环境则表现为全面退化。可见,气候变化不是监测时段内监测区生态环境退化的主要原因。

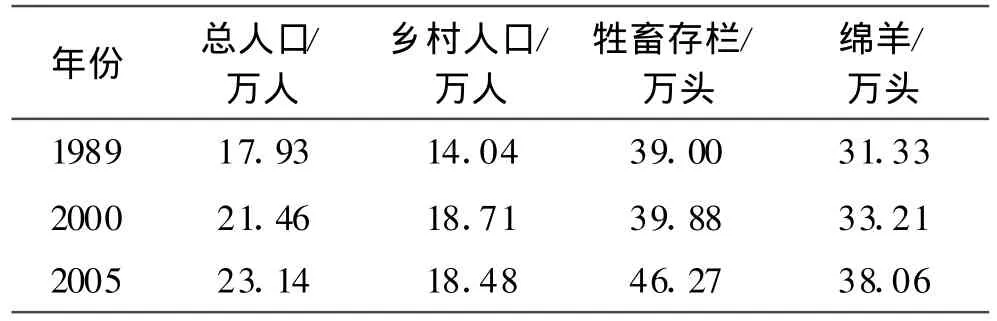

3.2 人为因素对土地沙化的影响

人口及牲畜数量在监测时段内的不断增加(表6),促使人们不断新开荒地和加大荒漠草场利用强度,生态用水被不断挤占和压缩,环境压力持续增大,荒漠植被因滥垦、过牧、过樵或水源减少而遭受破坏或退化,导致土地沙漠化持续发展。

表6 皮山县人畜数量变化情况

总体而言,皮山地区土地沙漠化程度的加剧是在极端干旱的自然背景下,主要由于人口压力和人类不合理行为的增加造成沙漠与绿洲之间过渡带荒漠植被遭受破坏所致。

4 结论

(1)监测区绿洲和严重沙漠化土地扩大,两者之间的过渡带面积逐渐缩小。严重沙漠化土地与以耕地为主的人工绿洲(非沙漠化土地Ⅰ)面积增加明显,且在研究的后一时段增加的面积及速率均大于前一时段。过渡带在两个研究时段均呈减少趋势,且在第二个时段除潜在沙漠化土地外,其它类型土地减少的比率较前一时段大。

(2)监测区沙漠化程度进一步加剧。严重沙漠化土地面积增加明显,除沙漠化土地Ⅰ以耕地增加为主外,其它沙漠化土地类型均呈减少趋势。强烈沙漠化和正在发展沙漠化土地主要转移方向为严重沙漠化土地。非沙漠化土地I在研究时段内虽然有所增加,其占监测区面积的比率从4%增加至5.19%,但严重沙漠化土地面积的占比则从63.73%增加至67.02%,较前者的增幅多2.1%,因此从整体而言沙漠化土地在进一步向劣变方向发展。

[1] 周兴佳,李崇舜,钱亦兵.新疆喀什、和田地区绿洲沙害及其防治[J].自然资源,1989(4):24-31.

[2] 蓝利,穆桂金,齐乌云,等.古居延绿洲汉代至西夏渠系影像特征及绿洲环境变迁[J].第四纪研究,2009,29(2):241-247.

[3] 夏训诚,李崇舜,周兴佳,等.新疆沙漠化与风沙灾害治理[M].北京:科学出版社,1991.

[4] 朱震达,陈治平,吴正,等.塔克拉玛干沙漠风沙地貌研究[M].北京:科学出版社,1981.

[5] 高会军,姜琦刚,霍晓斌.中国北方沙质荒漠化土地动态变化遥感分析[J].灾害学,2005,20(3):18-21.

[6] 高志海,魏怀东,丁峰.TM影像荒漠化土地特征信息的提取[J].中国沙漠,1998,18(S1):42-45.

[7] 刘彦随.陕北长城沿线地区土地退化态势分析[J].地理学报,2002,57(4):443-450.

[8] 吴薇,王熙章,姚发芬.毛乌素沙地沙漠化的遥感监测[J].中国沙漠 ,1997 ,17(4):415-420.

[9] 牛宝茹.基于遥感信息的沙漠化灾害程度定量提取研究[J].灾害学 ,2005 ,20(1):18-21.

[10] 高尚武,王葆芳,朱灵益,等.中国沙质荒漠化土地检测评价指标体系[J].林业科学,1998,34(2):1-10.

[11] 朱会义,李秀彬.关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论[J].地理学报,2003,58(5):643-650.

[12] 朱会义,李秀彬,何书金,等.环渤海地区土地利用的时空变化分析[J].地理学报,2001,56(3):253-260.

[13] 王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999,18(1):81-86.

[14] 王思远,刘纪远,张增祥,等.中国土地利用时空特征分析[J].地理学报,2001,56(6):631-639.

[15] Wu Xiuqin,Cai Yunlong.Land cover changes and landscape dynamics assessment in lower reaches of Tarim river in China[J].Chinese Geographical Science,2003,14(1):28-33.

[16] 樊自立,徐曼,马英杰,等.历史时期西北干旱区生态环境演变规律和驱动力[J].干旱区地理,2005,28(6):723-728.

[17] 何清,杨青,李红军.新疆40 a来气温、降水和沙尘天气变化[J].冰川冻土,2003,25(4):423-427.

[18] 秦艳,周跃志,师庆东,等.基于气温、降水变化的南疆气候变化分析[J].干旱区资源与环境,2007,21(8):54-57.