喀斯特山区退耕地水稳性团聚体演变特征及土壤养分效应

董亚辉,戴全厚,邓伊晗,周 涛

(贵州大学林学院,贵州贵阳550025)

石漠化问题是喀斯特岩溶地区最严重的环境问题之一,由于人口的增长,土地严重超载,土壤侵蚀加剧,土地退化,植被破坏,基岩大面积裸露,形成类似荒漠化的景观[1]。近年来,随着国家退耕还林还草工程、珠治工程等的实施,该区也出现了大量的退耕还林地及植被自然恢复地。这些地类在生态恢复建设过程中,土壤抗蚀性等特性的演变规律,及与土壤养分的协调效应关系等都是亟需探讨的问题[2]。大量研究[3-4]结果表明土壤水稳性团聚体是土壤质量敏感性重要的理化指标。前人对土壤水稳性团聚体的形成机制、土壤微团聚体与土壤的能量变化、土壤团聚体的抗蚀性、土壤团聚体水稳性和抗蚀性的指标、撂荒地水稳性团聚体演变特征及养分效应等都有较多研究[5-9],且多集中在黄土高原、黑土地等常态地貌地区,而对喀斯特地区退耕地中的水稳性团聚体的演变特征及其土壤养分效应的研究较少。本研究以喀斯特山区不同年限退耕还林地为研究对象,分析喀斯特山区退耕还林过程中土壤水稳性团聚体的演变规律,以期限为喀斯特山区优化退耕还林模式和生态环境建设提供科学依据。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

研究区地处贵州省六盘水市钟山区老鹰山镇竹林河小流域(104°30′—105°10′E;26°26′—26°53′N),该区山高陡峭,切割纵深,基岩裸露面积大,土层瘠薄,地形破碎,地形相对高差大,海拔在1 450~2 900 m之间,年均气温12.5℃~13.1℃,年降雨量1 170 mm,年日照时数1 415~1 556 h,属北亚热带湿润季风气候区,森林覆盖率33.3%。土壤以山地灌丛草甸土、山地黄棕壤土、石灰土、潮土、水稻土为主,土壤多呈中性、微酸性,pH 值为5.5~7.5,耕作层厚20 cm左右。研究区有典型的喀斯特石漠化类型和多时相不同退耕方式的土地,是珠江流域的峰丛谷地轻、中度石漠化生态修复与农田基本建设导向型综合治理小区。

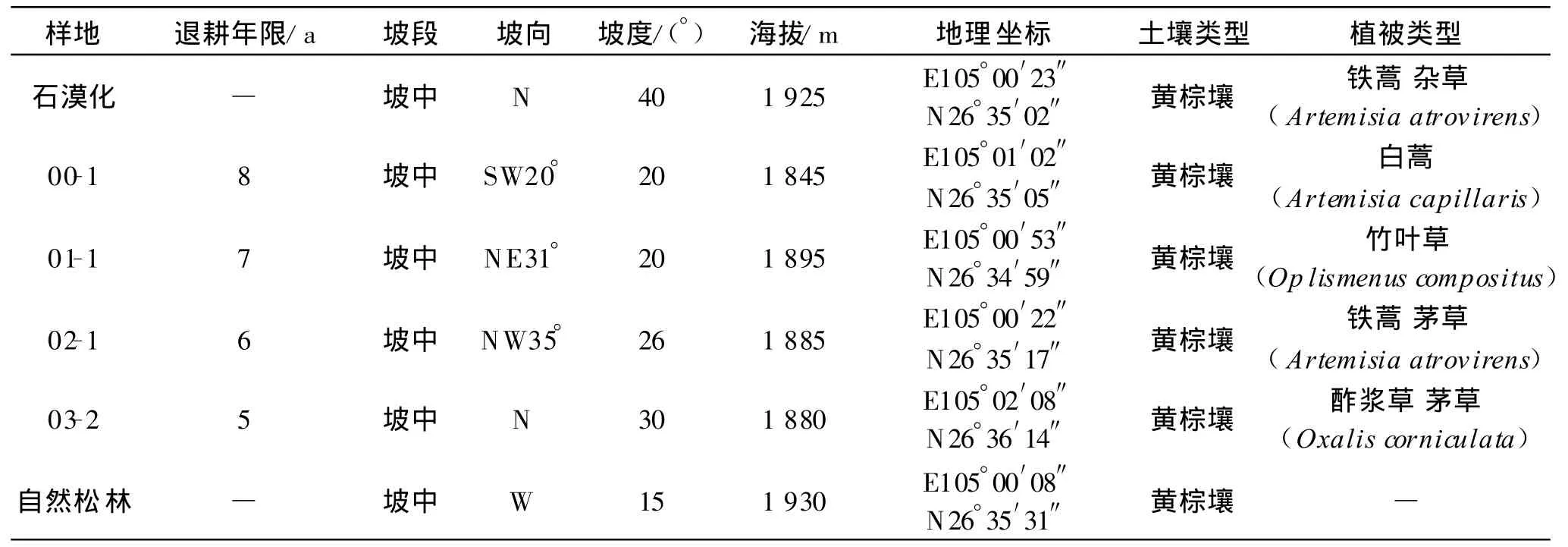

在研究区分别选取立地条件基本相似不同年限(5~8 a)的退耕还林地,退耕模式一致(柳杉Cryptomeria f ortunei),土壤和成土母质类型相同的林地为样地,选取中度石漠化样地及自然恢复松林作为对照样地。样地基本特征见表1。

表1 样地概况

1.2 样品采集及分析

2008年7月,在各试验样地多点(4~6点)采集0—20 cm表层有代表性的原状土样,运回室内,沿土壤的自然结构轻轻剥开,剥成直径为10~20 mm的小土块,并剔去粗根和小石块,在室温下风干后,用干筛法和湿筛法分别测定的各级风干团聚体(沙维诺夫法)和水稳定聚体含量(约得法)[10]。同时在样地按“S”型选取多点,用土钻法取0—20 cm混合土样装袋,3次重复,室内自然风干后过1和0.25 mm 筛后测定土壤基本理化性质[11]。土壤有机碳用重铬酸钾氧化外加热法;全氮用高氯酸—硫酸消化法、碱解氮用扩散吸收法、全磷用高氯酸—硫酸酸融—钼锑抗比色法、速效磷用碳酸氢钠法、全钾用高氯酸—硫酸消化—火焰光度计法、速效钾用火焰光度计法、pH值用PHS-3S型pH计测定[11]

2 结果与分析

2.1 退耕地水稳性团聚体变化

坡耕地退耕还林后,随着土壤有机质的增加,土壤水稳性团聚体含量也有一定程度的增加(表2),同时,随着退耕年限的延长,土壤>0.25 mm水稳性团聚体的含量呈增加趋势,经过退耕3~5 a土壤水稳性团聚体快速增长期后,5~8 a增长幅度变缓[14],水稳性团聚体由小粒径向大粒径的转化趋势明显。人为耕作活动对土壤水稳性团聚体的影响,最为明显的是大粒径的水稳性团聚体[15]。>5 mm的水稳性团聚体与退耕年限具有很好的相关性,相关系数 R>0.95,表明喀斯特山区退耕5 a后,之前人为耕作对土壤的破坏影响正在逐渐减弱,同时由于林下植被的恢复,增加了土壤胶结物质源,利于土壤有机碳库的储存,没有人为耕作活动的影响,土壤的胶结团聚过程增加,从而使团聚体数量增加。当小粒径团聚体增加到一定程度时,将趋于稳定(表2)。0.5~0.25 mm,1~0.5 mm及2~1 mm粒径的水稳性团体在连续4 a中变化已不明显。连续退耕5~8 a后,水稳性团聚体多集中在5~2 mm粒径,且>5 mm的团聚体呈现出明显的逐年增加状态,可以推断出退耕地在今后几年,还将处于中粒径向大粒径转化状态。

表2 水稳性团聚体含量 %

2.2 退耕地土壤养分主要理化性状的演变

喀斯特山区坡耕地退耕还林连续5~8 a后,还林地的土壤理化性状得到明显改善,表现为碳、氮、磷、钾的整体提高,以退耕5 a样地为例,相比于石漠化样地,有机质含量增加了69%,全氮增加了9%,碱解氮含量增加了107%,全磷增加了176%,速效钾增加了161%,全钾则有所减少,减少了43%,而退耕其它年份亦有明显增加(表3)。从表中还可以看出,自然松林样地的养分状况均低于退耕地,这主要是由于自然松林的立木已经处于壮年期(均胸径6.2 cm),且种植较集中(10 m×10 m样地中有42株),其对土壤养分的需求量大;另一方面,松林下几乎没有草本植物(松林盖度95%),限制了土壤养分库源的供给,虽然没有人为干扰,但土壤的养分补给不足。从而导致自然松林的土壤养分状况整体低于退耕地,但均高于石漠化地区。

2.3 水稳性团聚体与土壤养分状况的关系

据研究表明[9],侵蚀环境中土壤中水稳性团聚体与土壤养分关系密切,土壤中的大团聚体能够合理调节土壤的通气性与持水性,调节土壤养分的保持与释放间的矛盾[16-17]。对喀斯特山区连续退耕5~8 a样地的水稳性团聚体及土壤养分主要性状因子进行相关分析,结果表明,水稳性团聚体与土壤有机质、全氮、全钾及速效钾具有显著的相关性,相关系数R分别达到 0.97,0.70,0.93,0.88;与碱解氮 、全磷的相关性不明显。

表3 退耕地土壤养分状况

2.3.1 喀斯特山区退耕地水稳性团聚体与有机质等因素的关系 水稳性团聚体与有机质、全氮、碱解氮相关分析表明,水稳性团聚体与土壤有机质(R>0.97)、全氮(R>0.70)的相关性显著,与碱解氮的相关性不显著。由坡耕地退耕后,消除了人为耕作活动对土壤结构的破坏,植被由单一的农作物变成丰富的林下杂草,在贵州湿润气候条件下,这些丰富的林下植物,更易腐化分解,逐渐形成土壤有机质,为水稳性团聚体的形成提供条件,二者表现出极显著相关性。连续退耕5~8 a后,林下分解和半分解植物体的有机碳持续增加,这些年轻的有机碳更容易形成稳定大团聚体[18],与退耕5~8 a后水稳性团聚体向大粒径转化趋势一致。水稳性团聚体含量和碱解氮的相关性不明显,一是因为喀斯特地区土壤普遍缺乏氮素[19],喀斯特特殊的地形及坡耕地形式不利于氮的积累;二是速效碱解氮的积累受人为施肥活动影响明显,退耕地由完全人为干扰生态系统转变为封闭的生态系统,在退耕还林的近几年,植被与土壤间的氮素供求还处于一种协调阶段,稳定性不明显。适当补充土壤中的有效氮元素,以利于植被的健康生长及土壤质量的提高。

2.3.2 喀斯特山区退耕地水稳性团聚体与全磷、全钾及速效钾的关系 喀斯特山区退耕地在连续退耕5~8 a后,>0.25 mm水稳性团聚体与土壤全磷全钾(R>0.93)、速效钾(R>0.88)具有较好的相关性,相关系数达到了极显著(R>0.88)水平,而与全磷的相关性不显著。在退耕5~8 a后,林下丰富的杂草植被在枯落后,为土壤积累了大量的腐殖质,增加土壤形成水稳性团聚体的所需胶结源的同时也利于了土壤钾元素与植被间的循环,使二者具有很好的相关性。土壤水稳性团聚体含量和磷元素的不相关性,说明磷元素对土壤水稳性团聚体的形成作用不明显,另外也不排除之前的耕作措施对样地的干扰因素依然存在。磷和钾元素是植物生长必不可少的元素,且受人工施肥活动影响明显,考虑到初期退耕林木的生长需求,在条件允许的情况下,可适当人为增加土壤磷钾元素的补给。同时严禁人为对林下植被的破环,确保林下植物对土壤养分元素的返还。

3 讨论

土壤团聚体是土壤结构最基本的单元,团粒结构是土壤肥力的中心调节器,影响着土壤的空隙性持水性通透性和抗蚀性,团聚体及其稳定性是土壤质量的敏感性物理指标[12],可以用来反映生态恢复过程土壤质量的演变过程[9]。在水稳性团聚体的形成过程中,有机胶结物质的胶结作用是形成水稳性团聚体的主要因素[13]。喀斯特山区土层浅薄,一旦山坡被开垦为耕地后,土壤有机质氧化分解,土壤养分流失严重,土壤胶结物质减少,使大团聚体分解降为小粒径团聚体,加之耕作对土壤结构的破坏,使土壤团聚体急剧减少,人为耕作尤其对>2 mm的水稳性团聚体影响明显[14]。

从以上结果分析可以看出,坡耕地退耕5~8 a后,土壤大粒径水稳性团聚体有明显增长趋势,说明之前人为耕作活动对土壤的机械破坏作用的影响正在消除。退耕地中植被恢复与土壤间的水稳性团聚体及养分状况正处于一种协调促进状态,对于退耕还林地到什么阶段土壤各质量因子及植被将达到稳定现在还不十分清楚。这也为下一步工作设想提供了思路,本研究由于受客观条件限制,只能够选取5~8 a的退耕地进行研究,研究结果具有一定的局限性,今后可以选择更多退耕年限的样地进行跟踪研究,同时也有必要对退耕地土壤水稳性团聚体的稳定性及植被恢复质量等方面进行研究比较,以对喀斯特地区实施退耕还林工程的效益评价提供数据支持。

4 结论

(1)喀斯特山区退耕地水稳性团聚体随退耕年限延长有明显增加,退耕5 a后,小粒径水稳性团聚体含量增长已趋于稳定和平缓,多集中于5~2 mm粒径,向大粒径水稳性团聚体转化趋势明显,>5 mm粒径水稳性团聚体含量与退耕年限相关性极显著,拟合曲线显示,今后一段时间内,还将延续这种趋势。

(2)退耕地退耕5~8 a后土壤养分的各项因子比石漠化样地有了显著提高,土壤质量得到明显改善,水稳性团聚体和土壤有机质、全氮、全钾、速效钾呈极显著相关。与土壤碱解氮氮、全磷相关性不显著。

(3)喀斯特山区实施退耕还林工程及石漠化治理工程中,应避免植被的人为破坏,确保林下植被对土壤的营养返还。同时,还应对退耕还林地林木及其它植被状况进行长期监测,积累土壤及植被特征时空资料,开展对退耕还林地的生态环境效应的准确评估,为喀斯特山区的退耕还林工作提供科学指导。

[1] 赵洋毅,周运超,段旭.黔中石灰岩喀斯特表层土壤结构性与土壤抗蚀抗冲性[J].水土保持研究,2008,15(2):18-21.

[2] 巩杰,陈利顶,傅伯杰,等.黄土丘陵区小流域土地利用和植被恢复对土壤质量的影响[J].应用生态学报,2004,15(12):93-96.

[3] Rattan L.Physical management of soil soft hetropics:Priorities for the 21st century[J].Soil Science,2000,165:191-207.

[4] 李阳兵,魏朝富,谢德体,等.岩溶山区植被破坏前后土壤团聚体稳定性研究[J].中国农学通报,2005,21(10):232-234.

[5] Greenland D.J.Mechanism of interaction between clays and defined organic compounds[J].Soil Fert.,1961,28:415-425.

[6] 郭素萍.土壤微团聚体与土壤的能量变化[J].河北林学院学报,1994,9(3):257-260.

[7] 章明奎,何振立,陈国潮,等.利用方式对红壤水稳定性团聚体形成的影响[J].土壤学报,1997,34(4):359-366.

[8] 王佑民,郭培才,高维森.黄土高原土壤抗蚀性研究[J].水土保持学报,1994,8(4):11-16.

[9] 戴全厚,刘国彬,薛萐,等.侵蚀环境退耕撂荒地水稳性团聚体演变特征及土壤养分效应[J].水土保持学报,2007,21(2):61-64.

[10] 刘国彬.黄土高原草地土壤抗冲性及其机理研究[J].水土保持研究,1997,4(5):91-101.

[11] 中国科学院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:上海科学技术出版社,1978.

[12] 李阳兵,魏朝富,谢德体,等,岩溶山区植被破坏前后土壤团聚体稳定性研究[J].中国农学通报,2005,21(10):232-2341.

[13] 宇万太,沈善敏,张璐,等.黑土开垦后水稳性团聚体与土壤养分的关系[J].应用生态学报,2004,15(12):2287-2291.

[14] 戴全厚,刘国彬,薛萐,等.侵蚀环境人工刺槐林土壤水稳性团聚体演变及其养分效应[J].水土保持通报,2008,28(4):56-59.

[15] 李阳兵,谢德体,魏朝富.岩溶山地土壤及表生植被某些特性与石漠化的相关性[J].土壤学报,2004,41(2):196-202.

[16] 姚贤良,程方生.土壤物理学[M].北京:中国农业出版社,1986.

[17] 王铁宇,颜丽,汪景宽,等.长期定位监测黑土结构质量指标的分异研究[J].中国生态农业学,2004,12(4):138-141.

[18] Puget P,Chenu C,Balesdent J.Total and young organic m atterdistribution in aggregates of silly cultivated soils.1995,46:449-459.

[19] 李新爱,肖和艾,吴金水,等.喀斯特地区不同土地利用方式对土壤有机碳、全氮以及微生物生物量碳和氮的影响[J].应用生态学报,2006,(17)10:1827-1831.

————水溶蚀岩石的奇观