让耻感和饿感醒来

康 慨

刚刚过去的这一年,是赫塔·米勒名利双收的一年。经由诺贝尔奖,她站到了世界文坛的荣誉之巅,“诺贝尔”三个字巨大的市场效应,亦使她入账丰厚——据报不低于250万欧元(约合人民币2345万元)。但更重要的是,因为这个奖,她的话有更多的人倾听。她对过去的纠结,她墓碑般的执着,她祥林嫂一样的不肯忘怀和反复诉说,从此敲打着我们的耳鼓,释放我们被锁住的心兽(Herztier),打乱我们呼吸秋千(Atemschaukel)的节奏。她不是鞭尸的复仇女神,而更像牵丝引线的命运女神;或如一个黑衣幽灵,从破败的乡村、锈蚀的工厂和寒苦的劳动营,飞临我们的世界,搅扰我们洋洋自得的幸福美梦。如果我们早已忘记,她会让我们记起,让我们耻感和饿感苏醒,认清人的条件,并以此激发我们,以一切可能的、甚至极微小的方式,努力去寻回自己的尊严。

诺贝尔奖使米勒从一个名声囿于中欧的德语小说作者,一跃成为世界级的作家,站上俯瞰全球的讲台。其实作为诺奖得主,大可以捧了鲜花,领了支票,复归于书房,从此不闻天下事,尽情享受富足的小日子,只将这鲜花和支票视为自己才华天然的奖赏,所受苦难应得的补偿。然而非常明显的,赫塔·米勒不是这种人。

悲怆来自真实的回忆

2009年8月,米勒所著小说《呼吸秋千》在德国出版。两个月后,瑞典学院宣布她因“诗歌的凝练和散文的平白,描写无所寄托的状态”,成为2009年度的诺贝尔文学奖得主。又过了两个月,她前往斯德哥尔摩领奖,在受奖演说中大谈了一番“手绢”。

她赞扬手绢那种丰富的、多层次的象征意义和疗伤功用。“这屋里再无其他物品,包括我们自己,能像手绢那般重要。它是全功能的:鼻涕、鼻血,受伤的手、肘或膝盖,哭泣,或是咬住它,憋着不哭。”她说,人处逆境,更需要这样的极微之物寄情抒怀。

在《呼吸秋千》中,手绢同样是个重要的寄情物品。二战结束前,苏军强掳战败国罗马尼亚的德裔中青年,服苦役于本国劳动营,其中便包括米勒的妈妈,以及另一位出生于罗马尼亚的德国大诗人奥斯卡·帕斯蒂奥尔。《呼吸秋千》的主人公正是以帕斯蒂奥尔为原型,通过一个青年同性恋诗人之口,讲述他在古拉格狗一般饥饿与伤痛的经历。

某一天,男工又一次饿得受不了,便抱了些煤块,到附近俄国人的村子里换吃的。有个俄国老太太让他进了家,给他喝土豆汤,还送他一块崭新的亚麻布手绢,“手帕角上还有丝织的玫瑰小花饰。”可怜的男工说,“我已经很久没见到这么漂亮的东西了。在家里,日常用品的美不值一提,而在劳动营,最好还是忘了有这种美存在。这手帕的美俘虏了我,让我心碎。”他从未用过它,更未因饥饿导致的盲目,把它拿去换食物。他把它像圣物一样留了下来,“我认为这方手帕就是我的命运。如果交出自己的命运,那么人就彻底迷失了。”(《呼吸秋千》,余杨、吴文权译)

手绢的故事是帕斯蒂奥尔讲给米勒的。小说里的许多细节都来自帕斯蒂奥尔的回忆,甚至“呼吸秋千”这个德语词,也是老诗人新造的。米勒与他成了忘年交,打算合作完成此书。今年9月18日的德国《明镜》周刊,刊登了一张米勒与帕斯蒂奥尔的合影:53岁的女作家像个顽皮少女,笑拿一朵小花,放到身前79岁的老诗人头上。

然而2006年10月4日,帕斯蒂奥尔猝死于法兰克福书展现场。米勒大恸,“我整个人像是僵住了。”(《呼吸秋千》后记)整整一年之后,她才重新投入工作。此书出版后,米勒亦在多个场合——包括诺贝尔受奖演说中,表达了对帕斯蒂奥尔的巨大敬意。这时候她还不知道,也无法想象到,帕斯蒂奥尔还有一段不可告人的过去。

只有“同情、悲伤”

今年9月16日,德国知名学者斯特凡·西内尔特刊文于文学季刊《镜像》,引证在布加勒斯特发现的乔治乌-德治时代秘密档案,公开指称,帕斯蒂奥尔曾于1961至1968年间,为罗马尼亚国安部门充任告密者,代号“奥托·施泰因”。此乃帕斯蒂奥尔1961年6月8日签署的文件,内容显示,他同意奉命监视朋友和同事,并向国安部门秘报。作为回报,他被纳入让政府放心的知识分子之列,对他的四年监控和长期打压亦随之结束。

罗马尼亚国安的力量和手段,一度位居欧洲前列,在这个人口2千万的国家曾有正式干警1.8万人,外加5万人的准军事力量,以及16.2万名签约的秘密线人。德通社指出,学者们估计,在40年的历史中,该机构成功地令1万罗马尼亚人“消失”。

此事公开后的第二天,赫塔·米勒对《法兰克福汇报》表示,数周前已知悉帕斯蒂奥尔所签文件,感到“既惊骇又愤怒……就像被人抽了一记耳光。”此后,她逐渐转入心痛与神伤,最终达成了对已故老友的理解。她说,在一个同性恋者要被判刑坐牢的国家,帕斯蒂奥尔很容易受到国安的勒索,因此,她感到的只有“同情、悲伤”。

在出席了柏林文学院举办的赫塔·米勒生平展后,全身黑衣的女作家站在雨中,告诉《明镜》:“我不会让自己远离奥斯卡·帕斯蒂奥尔,我会像以往一样爱这男人。”

线人的秘史伤不了《呼吸秋千》。米勒没有将帕斯蒂奥尔写成高大全的英雄,她只是呈现往事与心灵。今天,即便在得知此事后才初读此书中译本,其中的语言和细节仍然令人动容。

迄今,《呼吸秋千》已被译成48种语言出版。据报道,在过去一年中,此书销量超过了60万册。

为什么咄咄逼人,喋喋不休

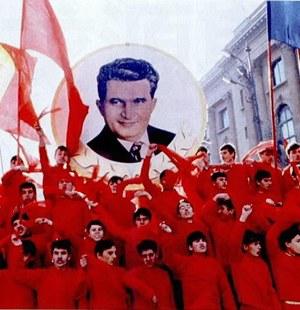

像今年的诺奖得主巴尔加斯·略萨一样,米勒也是独裁政体的坚决反对者。所不同的是,她比巴尔加斯·略萨更执着,更直言不讳。她绝大部分作品的背景都是齐奥塞斯库时代的罗马尼亚。这个政权残暴与荒诞的本质让她始终难以忘怀,即使在旧制度消失20年后,她仍然不肯停止对它的揭露和批判。这种咄咄逼人,甚至近于喋喋不休,未免让昔日的同胞难以接受。不少罗马尼亚人因此对她的获奖表现出相对冷淡的态度。而她亦不断要求追查曾在国安部门领饷的罗马尼亚作家和艺术家,为此与齐氏时代的知识分子群体常年不睦,屡生冲突。

今年3月20日,在莱比锡书展上,米勒告诉现场听众。当年为了躲避秘密警察的窃听,她和德国来的女编辑不得不离开家,跑到林子里工作。“那就没有人能听见了。我们总是到树林里去做校对。”她说。对这些事,英美读者不会有切肤之痛,冷战也早已结束,故而明显对她兴趣不足。她的市场和听众主要在前苏联控制下的中东欧国家。今年9月底,她回了罗马尼亚,11月初,又去了波兰的克拉科夫,参加在此间举办的康拉德文学节。这里的读者和她有更为相似的记忆,因而更能从她的书中找到共鸣。

旧制度结束以后,苏联和东欧文学一瞬间失去了昔日的锋芒与辉光,它们反抗的对象不见了,对眼前剧烈变化的时代和社会,作家们明显难以适应,应变不足,不知道该写什么。只有米勒这样极少数的作者可以坚持下来。而与其说他们念念不忘,倒不如说他们始终在为自己写作,也证明他们绝非所谓的“政治作家”,因为政治作家都有一个明确而具体的目标,而这目标一旦消失,他们的使命也便结束。米勒等人则不同,他们反抗的不是某个具体的制度,而是要去呈现人的受缚和人性的磨折,这是共通而永恒的人类困境。★